电池引脚、盖板结构、单体电池、电池及用电设备的制作方法

本技术涉及电池,尤其涉及一种电池引脚、盖板结构、单体电池、电池及用电设备。

背景技术:

1、现有功率型电池倍率大,对于电池引脚过流能力的要求也较高。在大电流快速充放电时,可能会引起电池内部严重的极化现象;而当出现严重的极化现象时,还会引起电池引脚严重发热,影响单体电池的安全性能和使用寿命。

技术实现思路

1、本实用新型提供一种电池引脚、盖板结构、单体电池、电池及用电设备,该电池引脚通过对自身结构进行优化,可以降低过流发热现象出现的可能性,提升单体电池的安全性能以及延长单体电池的使用寿命。

2、为达到上述目的,本实用新型提供以下技术方案:

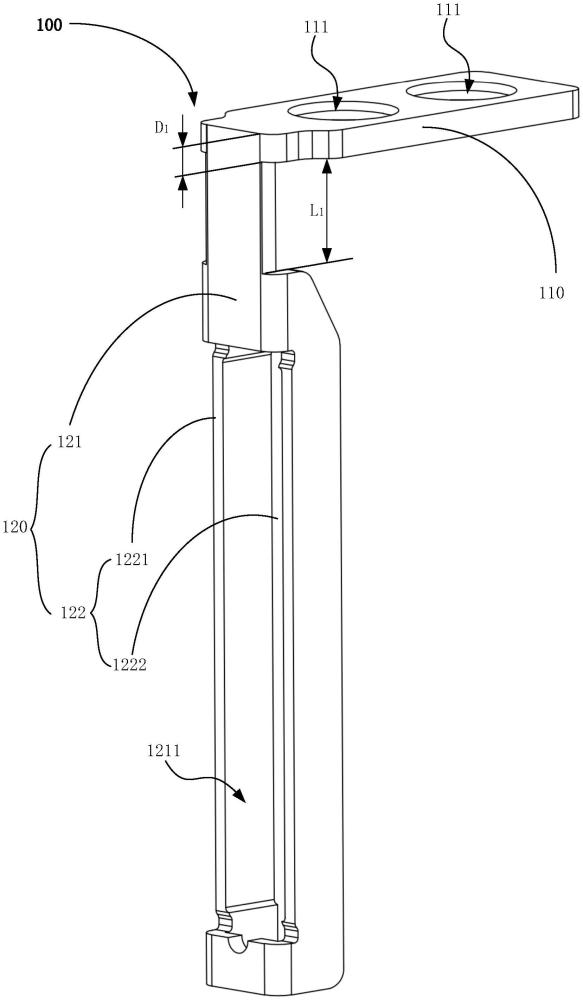

3、根据本实用新型的第一个方面,提供了一种电池引脚,包括极柱连接部和极耳连接部,所述极耳连接部相对所述极柱连接部弯折、以将所述电池引脚形成l形结构;

4、所述极耳连接部包括主体区域以及焊接区域,所述焊接区域自所述主体区域向所述l形结构内侧弯折形成;所述焊接区域靠近所述极柱连接部的一侧表面与所述极柱连接部靠近所述焊接区域的一侧表面之间具有间距l1,所述间距l1与所述极柱连接部的厚度d1的比值满足3:1。

5、根据本实用新型的第二个方面,提供了一种盖板结构,包括:两个极性相反的电池引脚,两个所述电池引脚中的至少一个如上述第一个方面中任意技术方案提供的电池引脚。

6、根据本实用新型的第三个方面,提供了一种单体电池,包括如上述第二个方面中任意技术方案提供的盖板结构和电芯,所述电芯与所述盖板结构中电池引脚的极耳连接部连接。

7、根据本实用新型的第四个方面,提供了一种电池,包括如上述第三个方面中任意技术方案提供的单体电池。

8、根据本实用新型的第五个方面,提供了一种用电设备,包括如上述第四个方面中任意技术方案提供的电池。

9、需要说明的是,本申请实施例提供的电池引脚通过设置焊接区域靠近极柱连接部的一侧表面与极柱连接部靠近焊接区域的一侧表面之间的间距l1与极柱连接部的厚度d1的比值满足3:1,可以平衡主体区域的散热面积与极柱连接部的厚度大小,在保证极柱连接部过流能力的基础上、控制主体区域的散热面积在适宜范围内,降低电池引脚的温升,降低过流发热现象出现的可能性,进而保障电池的安全性能以及使用寿命。

技术特征:

1.一种电池引脚,其特征在于,包括极柱连接部和极耳连接部,所述极耳连接部相对所述极柱连接部弯折、以将所述电池引脚形成l形结构;

2.如权利要求1所述的电池引脚,其特征在于,所述极柱连接部的厚度d1为1.8mm~2mm。

3.如权利要求2所述的电池引脚,其特征在于,所述焊接区域的厚度d2为1.3mm~1.5mm。

4.如权利要求3所述的电池引脚,其特征在于,所述焊接区域包括第一焊接子区域和第二焊接子区域,所述第一焊接子区域与所述第二焊接子区域位于所述主体区域同侧,且所述第一焊接子区域与所述第二焊接子区域自所述主体区域的相对两侧延伸。

5.如权利要求4所述的电池引脚,其特征在于,所述主体区域设有长槽。

6.如权利要求1-5任一项所述的电池引脚,其特征在于,所述极柱连接部设有至少一个通孔,所述通孔用于安装极柱;至少一个所述通孔中,靠近所述l形结构的折弯处的通孔的中心与所述主体区域背离所述极柱连接部一侧表面的距离为l2,所述l2与所述通孔的直径之比满足4:3。

7.一种盖板结构,其特征在于,包括:两个极性相反的电池引脚,两个所述电池引脚中的至少一个为如权利要求1-6任一项所述的电池引脚。

8.如权利要求7所述的盖板结构,其特征在于,还包括盖板本体和极柱,所述电池引脚内的电池引脚设置于盖板本体的一侧,所述极柱自所述盖板本体背离所述电池引脚一侧贯穿所述盖板本体,且部分所述极柱置入所述电池引脚的通孔内。

9.如权利要求7-8任一项所述的盖板结构,其特征在于,所述电池引脚内极柱连接部的材质与所述极柱连接部的通孔内安装的所述极柱的材质相同。

10.一种单体电池,其特征在于,包括如权利要求7-9任一项所述的盖板结构和电芯,所述电芯与所述盖板结构中电池引脚的极耳连接部连接。

11.一种电池,其特征在于,包括如权利要求10所述的单体电池。

12.一种用电设备,其特征在于,包括如权利要求11所述的电池。

技术总结

本技术涉及电池技术领域,提出了一种电池引脚、盖板结构、单体电池、电池及用电设备。该电池引脚包括极柱连接部和极耳连接部,所述极耳连接部相对所述极柱连接部弯折、以将所述电池引脚形成L形结构;所述极耳连接部包括主体区域以及焊接区域,所述焊接区域自所述主体区域向所述L形结构内侧弯折形成;所述焊接区域靠近所述极柱连接部的一侧表面与所述极柱连接部靠近所述焊接区域的一侧表面之间具有间距L<subgt;1</subgt;,所述间距L<subgt;1</subgt;与所述极柱连接部的厚度D<subgt;1</subgt;的比值满足3:1。该电池引脚通过对自身结构进行优化,可以降低过流发热现象出现的可能性,提升单体电池的安全性能以及延长单体电池的使用寿命。

技术研发人员:郭敬迪,潘美泽,李国伟,马娇娇,李亚楠,孙晓宾

受保护的技术使用者:中航锂电(洛阳)有限公司

技术研发日:20230712

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!