一种具有底部互连通路的异质外延结构的制作方法

本技术涉及半导体,具体涉及一种具有底部互连通路的异质外延结构。

背景技术:

1、目前,宽禁带半导体材料主要应用在高压功率领域,制作的产品也多为功率器件单管或模块,若将宽禁带半导体应用于集成电路领域,可以很好的解决si高压集成电路面积增大的问题,在si材料中的高压在宽禁带半导体中属于低压范畴,在相同的电压等级下,宽禁带半导体可以极大地减小芯片的面积。

2、宽禁带半导体材料制造高压功率器件单管和模块已经是比较成熟的技术,在低压集成领域受限于晶圆尺寸,在异质衬底上进行外延是得到大尺寸宽禁带半导体晶圆的有效途径,但是传统的异质外延技术得到的宽禁带半导体晶圆所有的金属走线都必须从表面实现互连,随着尺寸的缩小,互连线的寄生参数以及线与线之间的干扰会影响芯片的性能,并且要实现不同区域之间的隔离需要的工艺也比较困难,导致生产成本增加。

技术实现思路

1、针对现有技术所存在的问题,本实用新型提供了一种具有底部互连通路的异质外延结构,该外延结构能够在外延层底部实现不同区域之间的互连,可以避免现有技术中因为尺寸缩小带来的寄生参数急剧增大以及互连线之间干扰带来的噪声。

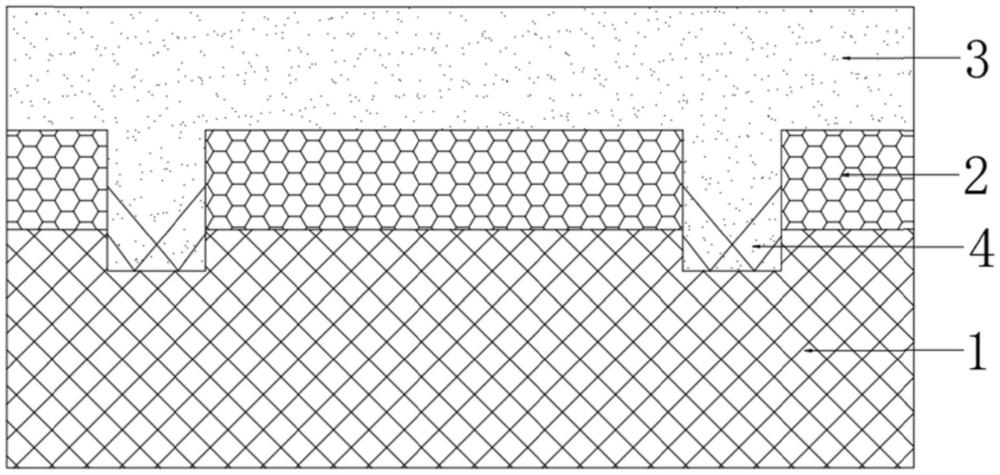

2、本实用新型通过以下技术方案来实现上述技术目的:一种具有底部互连通路的异质外延结构,包括衬底、制作在衬底上的p+区域、外延生长在p+区域上的外延层,所述p+区域的掺杂浓度达到简并状态且其上刻蚀有沟槽,所述沟槽用于分隔出不同区域的有源区,所述外延层外延生长在沟槽和p+区域表面。

3、作为一种优选的实施方式,所述p+区域通过外延或者离子注入的方式制备得到。

4、作为一种优选的实施方式,所述外延层通过外延生长和激光扫描退火处理后得到。

5、作为一种优选的实施方式,所述外延层通过外延生长和飞秒激光扫描退火处理后得到。

6、作为一种优选的实施方式,所述沟槽的深度等于或者大于p+区域的厚度。

7、作为一种优选的实施方式,所述衬底的材料包括但不限于si、蓝宝石、4h-sic、6h-sic,所述外延层的材料包括但不限于3c-sic、gan、ga2o3。

8、作为一种优选的实施方式,所述衬底与所述p+区域之间设置有一层绝缘层。

9、作为一种优选的实施方式,所述绝缘层的材料包括但不限于sio2、氧化铪。

10、本实用新型通过异质外延技术生长具有底部互连通路的大尺寸宽禁带半导体材料晶圆,首先在衬底上形成简并状态的p+区域,然后制作沟槽分隔出不同区域的有源区,同时通过沟槽及沟槽内部的缺陷实现不同区域之间自隔离;此外,还能在外延层底部实现不同区域之间的互连,从而不需要在表面进行金属互连,避免了因为尺寸缩小带来的寄生参数的急剧增大以及互连线之间的干扰带来的噪声,而且还可以和衬底之间起到pn结隔离的作用;外延层中的缺陷集中在沟槽中,沟槽内的高密度缺陷还能实现自隔离的效果,避免某一区域的信号通过衬底给另一区域带来干扰。

技术特征:

1.一种具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,包括衬底(1)、制作在衬底(1)上的p+区域(2)、外延生长在p+区域(2)上的外延层(3),

2.根据权利要求1所述的具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,所述p+区域(2)通过外延或者离子注入的方式制备得到。

3.根据权利要求1所述的具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,所述外延层(3)通过外延生长和激光扫描退火处理后得到。

4.根据权利要求3所述的具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,所述外延层(3)通过外延生长和飞秒激光扫描退火处理后得到。

5.根据权利要求1所述的具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,所述沟槽(4)的深度等于或者大于p+区域(2)的厚度。

6.根据权利要求1所述的具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,所述衬底(1)的材料包括但不限于si、蓝宝石、4h-sic、6h-sic,所述外延层(3)的材料包括但不限于3c-sic、gan、ga2o3。

7.根据权利要求1~6任一项所述的具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,所述衬底(1)与所述p+区域(2)之间设置有一层绝缘层(5)。

8.根据权利要求7所述的具有底部互连通路的异质外延结构,其特征在于,所述绝缘层(5)的材料包括但不限于sio2、氧化铪。

技术总结

本技术涉及一种具有底部互连通路的异质外延结构。该结构包括衬底、制作在衬底上的P+区域、外延生长在P+区域上的外延层,所述P+区域的掺杂浓度达到简并状态且其上刻蚀有沟槽,所述沟槽用于分隔出不同区域的有源区,所述外延层外延生长在沟槽和P+区域表面。本技术通过异质外延技术生长具有底部互连通路的大尺寸宽禁带半导体材料晶圆,不仅能在外延层底部实现不同区域之间的互连,不需要在表面进行金属互连,避免了因为尺寸缩小带来的寄生参数的急剧增大以及互连线之间的干扰带来的噪声,而且还可以通过沟槽实现不同区域之间自隔离以及和衬底之间起到pn结隔离的作用。

技术研发人员:陈伟,袁俊,吴阳阳,郭飞,徐少东,王宽,成志杰

受保护的技术使用者:湖北九峰山实验室

技术研发日:20230911

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!