电池单体、电池及用电装置的制作方法

本技术涉及电池,具体而言,涉及一种电池单体、电池及用电装置。

背景技术:

1、近些年,新能源汽车有了飞跃式的发展,在电动汽车领域,动力电池作为电动汽车的动力源,起着不可替代的重要作用。随着新能源汽车的大力推广,对动力电池产品的需求也日益增长。其中,电池的电池单体通常包括外壳和容纳于外壳内的电极组件,且外壳上设置有输入或输出电能的电极端子,并对应在外壳内设置有连接电极组件和电极端子的集流构件,以实现电池单体的电能的输入或输出。然而,相关技术中的电池单体的重量较重,且电池单体的内部空间利用率较低,以造成电池单体的能量密度较低。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种电池单体、电池及用电装置,能够有效提升电池单体的能量密度。

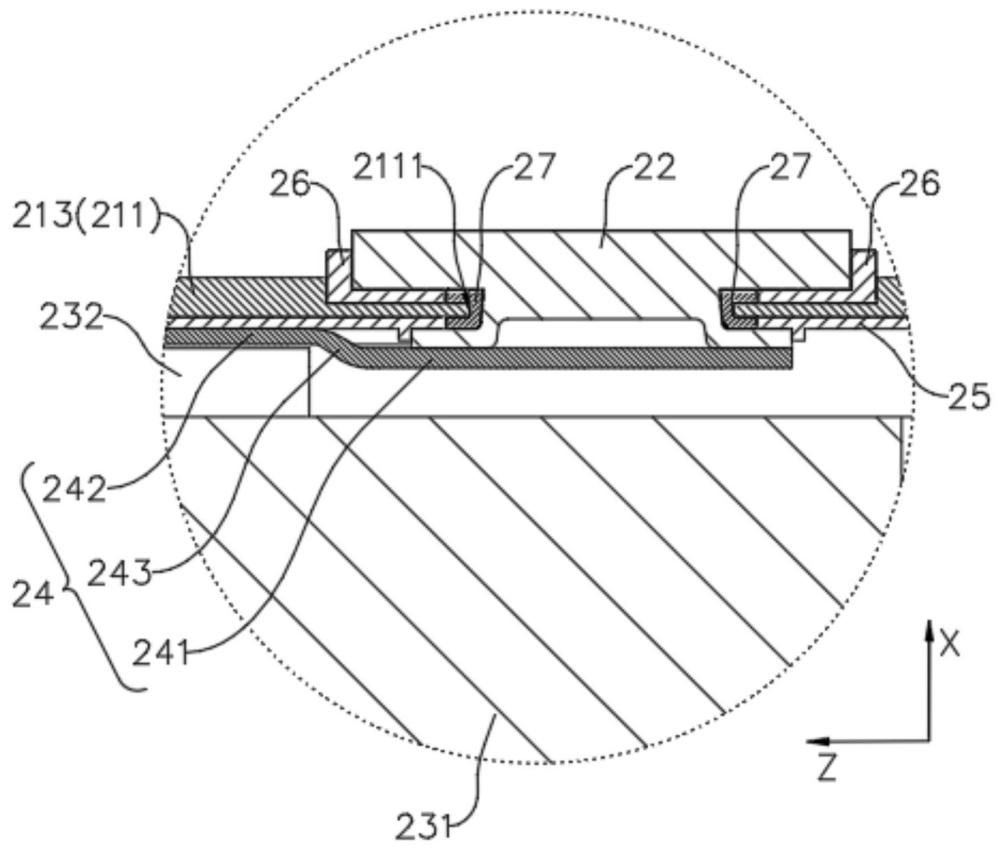

2、第一方面,本技术实施例提供一种电池单体,包括外壳、电极端子、电极组件和集流构件;所述外壳具有壁部;所述电极端子设置于所述壁部;所述电极组件容纳于所述外壳内,所述电极组件包括主体部和极耳,所述极耳连接于所述主体部面向所述壁部的一端;所述集流构件设置于所述壁部与所述主体部之间,所述集流构件包括相互连接的第一连接部和第二连接部,所述第一连接部与所述电极端子相连,所述第二连接部与所述极耳相连,以电连接所述电极端子和所述电极组件;其中,沿所述壁部的厚度方向,所述第一连接部的厚度大于所述第二连接部的厚度,所述第一连接部的厚度为d1,所述第二连接部的厚度为d2,满足,d1-d2≥0.1mm。

3、在上述技术方案中,通过将集流构件的第一连接部的厚度设置为大于第二连接部的厚度,使得集流构件与电极端子相连的区域的厚度大于集流构件与极耳相连的区域的厚度,由于集流构件与极耳连接的区域的厚度需求小于集流构件与电极端子连接的区域的厚度需求,从而在实现集流构件能够连接电极端子和极耳的同时还能够有效优化集流构件的厚度,以减轻集流构件的整体重量和节省集流构件占用的空间,进而能够优化电池单体的重量和内部空间利用率。此外,通过将第一连接部的厚度设置为比第二连接部的厚度大于或等于0.1mm,以进一步减小集流构件用于与极耳相连的区域的厚度,从而能够进一步优化集流构件的厚度,以减轻集流构件的整体重量和节省集流构件占用的空间,有利于进一步减轻电池单体的重量并提升电池单体的内部空间利用率,以提升电池单体的能量密度。

4、在一些实施例中,沿所述壁部的厚度方向,所述第一连接部的厚度为d1,满足,0.5mm≤d1≤1.2mm。

5、在上述技术方案中,通过将第一连接部的厚度设置为大于或等于0.5mm,一方面能够提升第一连接部的结构强度,使得第一连接部具有足够的厚度与电极端子相连,有利于提升第一连接部与电极端子之间的连接稳定性和可靠性,另一方面能够减少集流构件与电极端子之间出现过流不足的现象。此外,通过将第一连接部的厚度设置为小于或等于1.2mm,以降低第一连接部与电极端子之间的连接难度,且能够减少第一连接部在外壳内占用的空间,有利于提升电池单体的能量密度。

6、在一些实施例中,沿所述壁部的厚度方向,所述第二连接部的厚度为d2,满足,0.3mm≤d2≤1mm。

7、在上述技术方案中,通过将第二连接部的厚度设置为大于或等于0.3mm,一方面能够提升第二连接部的结构强度,使得第二连接部具有足够的厚度与极耳相连,有利于提升第二连接部与极耳之间的连接稳定性和可靠性,另一方面能够减少集流构件与极耳之间出现过流不足的现象。此外,通过将第二连接部的厚度设置为小于或等于1mm,以降低第而连接部与极耳之间的连接难度,且能够减少第二连接部在外壳内占用的空间,有利于提升电池单体的能量密度。

8、在一些实施例中,沿所述主体部的厚度方向,所述第一连接部的宽度小于所述第二连接部的宽度,所述壁部的厚度方向垂直于所述主体部的厚度方向。

9、在上述技术方案中,通过将集流构件的第一连接部在主体部的厚度方向上的宽度设置为小于第二连接部的宽度,使得集流构件与电极端子相连的区域的宽度小于集流构件与极耳相连的区域的宽度,由于极耳在形成的过程中沿主体部的厚度方向上较为分散,使得集流构件与极耳连接的区域的宽度需求大于集流构件与电极端子连接的区域的宽度需求,从而在实现集流构件能够连接电极端子和极耳的同时还能够有效优化集流构件的局部在主体部的厚度方向上的尺寸,以减轻集流构件的整体重量和节省集流构件占用的空间,进而能够优化电池单体的重量和内部空间利用率,有利于提升电池单体的能量密度。

10、在一些实施例中,所述第一连接部包括第一连接区和第二连接区,所述第一连接区和所述第二连接区沿第一方向排布且相连,所述第二连接区连接所述第二连接部,所述第一方向、所述壁部的厚度方向和所述主体部的厚度方向两两垂直;其中,沿所述主体部的厚度方向,所述第一连接区的宽度小于所述第二连接部的宽度,所述第二连接区的宽度从连接所述第二连接部的一端到连接所述第一连接区的一端逐渐减小。

11、在上述技术方案中,通过将第一连接部设置为沿第一方向排布且相互连接的第一连接区和第二连接区,第一连接区在主体部的厚度方向上的宽度小于第二连接部,且第二连接区的宽度从连接第二连接部的一端到连接第一连接区的一端逐渐减小,使得第一连接部形成缩颈的结构,以实现第一连接部的宽度小于第二连接部,从而实现集流构件能够连接电极端子和极耳的同时还能够有效优化集流构件的局部在主体部的厚度方向上的尺寸。

12、在一些实施例中,沿所述主体部的厚度方向,所述第一连接区的两端分别形成两个第一端面,所述第二连接部的两端分别形成两个第二端面,所述第一端面与所述第二端面平行;其中,沿所述主体部的厚度方向,两个所述第一端面均位于两个所述第二端面之间,所述第二连接区的两端分别形成两个第一斜面,每个所述第一斜面连接一个所述第一端面和一个所述第二端面。

13、在上述技术方案中,通过将第一连接区在主体部的厚度方向上的两端的两个第一端面设置为均与第二连接部的第二端面平行,并将两个第一端面均设置为位于两个第二端面之间,且每个第一端面和对应的第二端面通过第二连接区的第一斜面连接,以实现第一连接区在主体部的厚度方向上的宽度小于第二连接部,且第二连接区的宽度从连接第二连接部的一端到连接第一连接区的一端逐渐减小的结构,这种集流构件的结构简单,且便于制造。

14、在一些实施例中,所述集流构件还包括弯折部;所述弯折部连接所述第一连接部和所述第二连接部,所述电极端子连接于所述第一连接部背离所述主体部的一侧,所述极耳连接于所述第二连接部面向所述主体部的一侧;其中,沿所述壁部的厚度方向,所述第二连接部相较于所述第一连接部更远离所述主体部。

15、在上述技术方案中,集流构件还设置有弯折部,将第一连接部和第二连接部通过弯折部连接,且使得第二连接部在壁部的厚度方向上相较于第一连接部更远离主体部,使得集流构件呈“z”形结构,采用这种结构的集流构件一方面使得第二连接部用于与极耳相连的一侧与主体部之间能够形成用于容纳极耳的空间,以减少第二连接部对极耳的下压现象,有利于降低极耳倒插至主体部内而引发短路的风险,另一方面能够实现电极端子和极耳分别位于弯折部的两侧,使得电极端子和极耳能够在壁部的厚度方向上共用部分空间,有利于进一步提高电池单体的内部空间利用率,从而能够有效提升电池单体的能量密度。

16、在一些实施例中,沿所述壁部的厚度方向,所述集流构件的至少一侧设置有凹槽,所述集流构件设置所述凹槽的区域形成所述第二连接部,所述集流构件未设置所述凹槽的区域形成所述第一连接部。

17、在上述技术方案中,通过在集流构件的至少一侧上设置凹槽,使得集流构件设置凹槽的区域的厚度减薄,以使集流构件设置凹槽的区域的厚度小于集流构件未设置凹槽的区域,从而在集流构件上分别形成第一连接部和第二连接部,结构简单,且便于实现。

18、在一些实施例中,沿所述壁部的厚度方向,所述凹槽设置于所述集流构件面向所述壁部的一侧。

19、在上述技术方案中,通过将凹槽设置于集流构件面向壁部的一侧,一方面便于加工,有利于降低集流构件的加工难度,另一方面能够便于将集流构件装配至壁部与主体部之间,有利于降低集流构件的装配难度。

20、在一些实施例中,所述极耳的部分延伸至所述凹槽内,且所述极耳与所述凹槽的槽底面相连,以电连接所述极耳和所述集流构件。

21、在上述技术方案中,通过将电极组件的极耳设置为延伸至凹槽内,使得电极组件的极耳为翻折至集流构件面向壁部的一侧的结构,且极耳与凹槽的槽底面相连,采用这种结构的电池单体能够使得极耳与集流构件的第二连接部连接的部分容纳于凹槽内,一方面能够减少集流构件的第二连接部对极耳造成下压的现象,有利于降低极耳倒插至主体部内而引发短路的风险,另一方面能够实现极耳与集流构件的第二连接部连接的部分和电极端子均位于集流构件面向壁部的同一侧,使得电极端子和极耳能够在壁部的厚度方向上共用部分空间,有利于进一步提高电池单体的内部空间利用率,从而能够有效提升电池单体的能量密度。

22、在一些实施例中,沿所述壁部的厚度方向,所述集流构件背离所述凹槽的一侧的表面为平面。

23、在上述技术方案中,通过将集流构件背离凹槽的一侧的表面设置为平面结构,使得集流构件为一侧设置凹槽,另一侧为平面的结构,采用这种结构的集流构件便于与电极组件的主体部抵接,且能够降低集流构件损坏或划伤电极组件的主体部的风险。

24、在一些实施例中,所述外壳包括壳体和端盖;所述壳体的内部形成具有开口的容纳腔,所述容纳腔用于容纳所述电极组件;所述端盖封闭所述开口;其中,所述端盖为所述壁部。

25、在上述技术方案中,通过将外壳的壁部设置为外壳用于封闭壳体的开口的端盖,采用这种结构的电池单体便于在端盖上装配电极端子,且便于将电极端子与集流构件以及集流构件与极耳相互装配连接,有利于降低电池单体的装配难度,以提升电池单体的生产效率。

26、在一些实施例中,所述外壳包括壳体和端盖;所述壳体包括一体成型的侧壁和所述壁部,所述侧壁围设于所述壁部的周围,沿所述壁部的厚度方向,所述侧壁的一端连接于所述壁部,另一端围合形成开口,所述侧壁和所述壁部共同界定出用于容纳所述电极组件的容纳腔;所述端盖封闭所述开口。

27、在上述技术方案中,通过将外壳的壁部设置为壳体在壁部的厚度方向上与端盖相对设置的一个壁,采用这种结构的电池单体能够使得外壳安装有电极端子的区域远离端盖,且使得壁部与端盖之间不存在直接连接关系,从而能够缓解电极端子等部件对壁部进行拉扯或扭转时产生的力作用在端盖上的现象,以降低端盖与壳体之间出现连接失效的风险,进而有利于进一步降低电池单体在使用过程中出现漏液的风险。

28、第二方面,本技术实施例还提供一种电池,包括上述的电池单体。

29、第三方面,本技术实施例还提供一种用电装置,包括上述的电池单体,所述电池单体用于提供电能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!