箱体、电池以及用电装置的制作方法

本技术涉及电池,尤其是涉及一种箱体、电池以及用电装置。

背景技术:

1、相关技术中,箱体适于容置电池单体,电池单体在充放电过程中,会产生较大的热量,可以通过设置冷却结构的方式,实现对电池单体的冷却,电池单体在寒冷环境下使用时,会出现续航打折现象,可以通过设置加热结构的方式,实现对电池单体的加热。

2、然而,目前,在箱体底部集成换热板后,箱体的可靠性还有待进一步提高。

技术实现思路

1、本技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本技术的

2、实施例提供了一种箱体、电池以及用电装置,其可通过提高箱体的可靠性,提高电池、储能系统以及用电装置的可靠性。

3、第一方面,本技术实施例提供了一种箱体,包括:边框和支撑板,支撑板设置于边框的一侧,并与边框围设出容置空间,支撑板包括:多层结构板、设置在相邻结构板之间的缓冲层、设置在邻近容置空间的结构板背离边框一侧的换热件,且至少一个结构板与边框相连。

4、根据本技术实施例的箱体,支撑板采用结构板、缓冲层以及换热件的一体集成复合板体结构,不仅可以简化箱体结构,降低安装难度、减少密封界面数量,以降低箱体的密封成本以及生产成本,而且可以提高箱体的结构强度以及刚度,以提高箱体的底面轮廓度,提高箱体的可靠性、稳定性,并可以延长箱体的使用寿命。

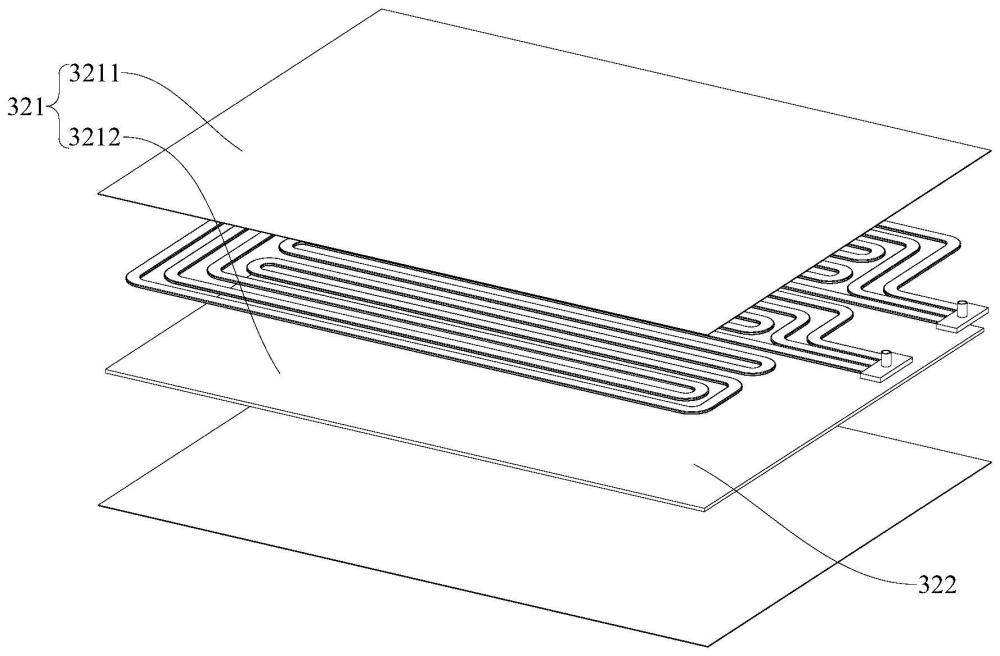

5、根据本技术的一些实施例,换热件包括第一换热流道,第一换热流道包括第一换热段和第二换热段;第二换热段弯折形成有u型区域,第一换热段弯折设置于u型区域内,且与第二换热段弯折连接。

6、在上述实施例方式中,由于电池布置在外围的电池单体相对于内部电池单体更靠近箱体的侧壁,由此,电池外围的电池单体较为容易地通过电池的侧壁或者端板等结构向外散热,且受到相邻的电池单体的热量散发的影响较小,而处于内部电池单体散热较为困难且受到相邻的电池单体的热量散热的影响较大,这样,电池在不同位置的电池单体的散热情况不同,导致电池在运转后,电池内的外围电池单体和内部电池单体相互之间的温度分布较为不均匀,这使得电池在运转过程中稳定性较差且电池性能容易出现衰减的情况;有鉴于此,本技术通过将第二换热段折弯形成有u型区域,且第一换热段弯折设置于u型区域内,当采用本实施例的换热件与电池组件换热时,可将外围的第二换热段形成的u型区域与电池的外围电池单体相对,将u型区域内的第一换热段与内部电池单体相对,使得换热件可以弥补外围电池单体与环境之间的热交换导致的内外温差,使电池组件外围的电池单体与电池组件内部的电池单体的换热效果趋于一致,提升电池的均温性,由此可以在一定程度上提高电池的使用寿命。

7、根据本技术的一些实施例,第二换热段位于第一换热流道的周向的最外侧。

8、在上述实施例方式中,通过设置第二换热段位于第一换热流道的周向的最外侧,使第二换热段能够对电池组件的外侧周向进行换热,有利于改善电池组件在不同环境中温差,在一定程度上提高电池组件的使用寿命。

9、在一些实施例中,第一换热段与第二换热段在同一平面内折弯。

10、在上述实施例方式中,通过设置第一换热段与第二换热段在同一平面内折弯,可以使得第一换热流道在同一平面内对电池进行换热,由此,可以简化第一换热流道的结构,降低第一换热流道的生产难度,同时还可以减少第一换热流道的占有空间,提高电池的体积能量密度。

11、根据本技术的一些实施例,第一换热段包括多个第一换热部,多个第一换热部间隔排布,且顺次弯折相连。

12、在上述实施例方式中,一方面,通过设置多个第一换热部,可以增加第一换热段的换热面积,进而可以增加第一换热流道的换热面积,从而可以提高第一换热流道的换热效果;另一方面,由于内部电池单体被外部电池单体包裹,内部电池单体互相之间温差不大,因而,通过多个第一换热部的设置,能在保证内外电池单体的温差小的前提下,保证整体换热效果。

13、在一些实施例中,多个第一换热部沿第一方向间隔排布,每个第一换热部均沿第二方向直线延伸,第一方向与第二方向呈夹角设置。

14、在上述实施例方式中,通过设置第一换热部沿第二方向直线延伸,可以降低第一换热部的生产制造难度,进而可以降低第一换热流道的生产复杂性,降低生产成本,同时,直管还可以提高换热流体的流动速度,进而可以提高第一换热流道的换热效果;另外,多个第一换热部平行设置,也能节约占用的空间,利于换热件的结构小型化,利于保证电池的体积能量密度。

15、根据本技术的一些实施例,第二换热段包括:第二换热部、第三换热部和第四换热部,第二换热部沿第一换热段的第一侧周沿延伸,第三换热部连接在第二换热部与第一换热段之间,且沿第一换热段的第二侧周沿延伸,第三换热部的第一端与第二换热部呈夹角连接,第三换热部的第二端与第一换热段呈夹角连接;第四换热部与第二换热部连通,与第二换热部呈夹角连接,且沿第一换热段的第三侧周沿延伸。

16、在上述实施例方式中,通过将第二换热部、第三换热部和第四换热部分别布置在第一换热段的其中三侧,使得第二换热段可以包围第一换热段,进而可以增加第一换热流道的排布紧凑性,实现第一换热流道的结构小型化,进而有利于保障电池的体积能量密度,同时,还可以简化第一换热流道的结构,方便换热件的加工和生产。

17、根据本技术的一些实施例,第一换热段包括多个第一换热部,多个第一换热部在第一方向上顺次弯折连接;其中,第二换热部位于多个第一换热部沿第一方向的一侧,第三换热部位于多个第一换热部沿第二方向的其中一侧,第一方向和第二方向呈夹角布置;第三换热部的第一端与第二换热部沿第二方向的一端连接,第三换热部的第二端与多个第一换热部中沿第一方向距离第二换热部最远的一个相连,第四换热部位于多个第一换热部沿第二方向的另一侧,第四换热部的一端与第二换热部的远离第三换热部的一端相连,第四换热部的另一端沿第一方向朝向远离第二换热部的方向延伸;或第二换热部位于多个第一换热部沿第二方向的一侧,第三换热部位于多个第一换热部沿第一方向的其中一侧,第一方向和第二方向呈夹角布置;第三换热部的第一端与第二换热部沿第一方向的一端连接,第三换热部的第二端与多个第一换热部中沿第一方向距离第三换热部最近的一个相连,第四换热部位于多个第一换热部沿第一方向的另一侧,第四换热部的一端与第二换热部的远离第三换热部的一端相连,第四换热部的另一端沿第二方向朝向远离第二换热部的方向延伸。

18、在上述实施例方式中,通过设置多个第一换热部在第一方向上顺次弯折连接,第二换热部位于多个第一换热部沿第一方向的一侧,第三换热部位于多个第一换热部沿第二方向的其中一侧,第四换热部位于多个第一换热部沿第二方向的另一侧,限定第二换热部、第三换热部、第四换热部和第一换热部的位置关系,进一步限定了第一换热流道的布局,简化第一换热流道的结构,便于加工制作。通过设置第二换热部位于多个第一换热部沿第二方向的一侧,第三换热部位于多个第一换热部沿第一方向的其中一侧,第四换热部位于多个第一换热部沿第一方向的另一侧,限定了另一种第一换热流道的布局,由此,可以增加第一换热流道的多样性,使其可以满足不同电池的换热需求,简化第一换热流道的结构,便于加工制作。

19、根据本技术的一些实施例,第三换热部和第四换热部沿第一方向延伸设置,第一换热部和第二换热部均沿第二方向延伸设置;或第一换热部、第三换热部和第四换热部均沿第二方向延伸设置,第二换热部沿第一方向延伸设置。

20、在上述实施例方式中,通过设置第三换热部和第四换热部沿第一方向延伸设置,第一换热部和第二换热部均沿第二方向延伸设置,可以有利于第一换热流道的迂回布置,进而可以降低第一换热流道的生产难度,降低换热件的生产成本。

21、通过设置第一换热部、第三换热部和第四换热部沿第二方向延伸,第二换热部沿第一方向延伸,可以有利于第一换热流道的迂回布置,进而可以降低第一换热流道的生产难度,降低换热件的生产成本。

22、根据本技术的一些实施例,第三换热部和第四换热部均沿第一方向延伸设置,在第一方向上,第四换热部的长度小于或等于第三换热部的长度;或第一换热部和第三换热部沿第二方向延伸,第二换热部沿第一方向延伸,在第二方向上,第三换热部的长度大于或等于第一换热部的长度。

23、在上述实施例方式中,通过在第一方向上,设置第四换热部的长度等于第三换热部的长度,可以使得u型区域的两端尺寸接近,有利于控制电池组件在第二方向上的两端的电池单体的温差,提升电池组件的均温性;通过在第一方向上,设置第四换热部的长度小于第三换热部的长度,可以便于第四换热部连接至集流体,也可以使得第四换热部避让第一换热流道的其他流道段、其他流道结构或者其他零部件。

24、在上述实施例方式中,通过在第二方向上,设置第三换热部的长度大于第一换热部的长度,这样可以使得第一换热段能够被包覆在第二换热段的u型区域内,增加第三换热部的长度,增大第三换热部的换热面积,使第二换热段能够围合出更大的u型区域,提高换热件的换热效果;通过设置第三换热部的长度等于第一换热部的长度,可以使得第一换热流道沿第二方向延伸的第三换热部和多个第一换热部的长度尺寸接近,有利于控制电池组件沿第一方向上的温差,提升电池组件的均温性。

25、根据本技术的一些实施例,第四换热部沿第一方向延伸,且延伸至靠近多个第一换热部中与第二换热部距离最远的一个的位置。

26、在上述实施例方式中,通过设置第四换热部沿第一方向延伸,且延伸至靠近多个第一换热部中与第二换热部距离最远的一个的位置,可以增加第四换热部的换热面积,使得第一换热流道能够尽可能的对与第一换热流道对应布置的多个电池单体进行换热,提高第一换热流道的换热全面性,进而可以提高电池的换热效果。

27、根据本技术的一些实施例,第二换热段还包括:第五换热部,第五换热部沿第一换热段的第四侧周沿延伸,且封闭第二换热部、第三换热部和第四换热部形成的u型区域的开口的至少部分。

28、在上述实施例方式中,通过设置第五换热部,使得第二换热段能够对电池组件的四侧周沿进行换热,这样,可以利用一个第一换热流道的第二换热段即可对电池组件的四侧周沿进行换热,由此,可以提高电池组件的四侧周沿的换热效果,提升电池组件的均温性。

29、根据本技术的一些实施例,第五换热部与第二换热部相对布置,第五换热部连接在第三换热部的第二端与第一换热段之间,且与第三换热部呈夹角连接,与第一换热段呈夹角连接;或,第五换热部的一端与第四换热部的远离第二换热部的一端相连,且第五换热部与第四换热部呈夹角连接。

30、在上述实施例方式中,通过将第五换热部与第二换热部相对布置,并将第五换热部连接在第三换热部与第一换热段之间或第四换热部与第一换热段之间,可以根据电池组件的换热需求,进一步优化第一换热流道的结构。

31、根据本技术的一些实施例,第一换热流道还包括:第三换热段,第一换热段连接在第三换热段和第二换热段之间,且第三换热段与第一换热段呈夹角连接。

32、在上述实施例方式中,通过设置第三换热段,可以进一步增加第一换热流道的换热面积,进而可以进一步提高第一换热流道的换热效果。

33、根据本技术的一些实施例,第一换热段包括多个第一换热部,多个第一换热部在第一方向上顺次弯折连接;第三换热段布置在第一换热段的背离第三换热部的一侧,第三换热段与多个第一换热部中沿第一方向距离第二换热部最近的一个相连。

34、在上述实施例方式中,通过增加设置第三换热段,并设置第三换热段与多个第一换热部中沿第一方向距离第二换热部最近的一个相连,可以增大换热面积,平衡电池组件的温差,进而可以提高电池组件的均温性。

35、根据本技术的一些实施例,第三换热段沿第一方向朝向远离第二换热部的方向延伸,第一换热部沿第二方向延伸,其中,第一方向和第二方向呈夹角设置。

36、在上述实施例方式中,通过设置第三换热段沿第一方向朝向远离第二换热部的方向延伸可以增加第一换热流道的换热面积,提高第一换热流道对电池单体的换热效果;同时,当第三换热段和第四换热部共同与电池组件进行换热时,可以均衡电池组件边沿位置区域的温差,提高电池组件边沿位置处的均温性。

37、根据本技术的一些实施例,第三换热段沿第一方向延伸至靠近多个第一换热部中与第二换热部距离最远的一个的位置。

38、在上述实施例方式中,通过设置第三换热段沿第一方向延伸至靠近多个第一换热部中与第二换热部距离最远的一个的位置,这样,可以增加第三换热部的长度,增大第三换热部的换热面积,提高第一换热流道的换热效果。

39、根据本技术的一些实施例,第一换热段连接在第二换热段沿流体流动方向上的下游;或者,换热件被配置为:在加热电池组件时,第一换热段连接在第二换热段沿流体流动方向上的下游;在冷却电池的电池组件时,第一换热段连接在第二换热段沿流体流动方向上的上游。

40、在上述实施例方式中,通过设置第一换热段连接在第二换热段沿流体流动方向上的下游,可以使得第一换热流道优先对电池的外侧周向进行换热,进而有利于改善电池在不同环境中温差,在一定程度上提高电池的使用寿命。通过设置换热件被配置为:在加热电池的电池组件时,第一换热段连接在第二换热段沿流体流动方向上的下游;在冷却电池的电池组件时,第一换热段连接在第二换热段沿流体流动方向上的上游,可以进一步提升对电池的换热效果,提高电池组件的均温性。

41、根据本技术的一些实施例,箱体具有一个或多个换热流道,当换热流道的数量为多个时,多个换热流道沿第一方向间隔排布,或相互绕设排布,至少一个换热流道形成为第一换热流道,多个换热流道并联布置。

42、在上述实施例方式中,通过设置换热件具有一个或多个换热流道,且多个换热流道沿第一方向间隔排布或相互绕设排布,可以增加换热流道的多样性,进而可以提高换热件的适配性,使其能够满足不同的电池需求,进而提高电池的市场竞争性;同时,多个换热流道并联布置,可以使得多个换热流道能够同时换热,进而可以降低换热件的换热时间,提高换热效率。

43、根据本技术的一些实施例,多个换热流道沿第一方向间隔排布,且位于第一方向两端的两个换热流道均为第一换热流道;且两个第一换热流道关于箱体沿第二方向上的中心线对称布置,其中,第二方向与第一方向呈夹角设置。

44、在上述实施例方式中,通过设置对称布置的两个第一换热流道,可以实现两边同时进液,进液流量增大,缩短单个换热流道的长度,降低当个换热流道内的压降,进而可以提高换热效率。

45、根据本技术的一些实施例,多个换热流道关于箱体沿第二方向上的中心线对称布置。

46、在上述实施例方式中,通过设置多个换热流道关于换热件沿第二方向上的中心线对称布置,多个换热流道可以同步与电池组件热交换,提高换热效率,同时,还可以提升电池组件与换热件的对称布置的两部分换热的区域的温度一致性,进而进一步提高电池组件的均温效果。

47、根据本技术的一些实施例,多个换热流道还包括:至少一个第二换热流道,第二换热流道设于两个第一换热流道之间,其中,任一个第二换热流道的结构与第一换热流道的结构相同或不同。

48、在上述实施例方式中,通过设置至少一个第二换热流道,可以增加换热流道排布的多样性,使得换热件能够更好的与电池组件进行换热,提高换热件的换热效果。

49、根据本技术的一些实施例,第二换热流道包括多个第四换热段,多个第四换热段顺次相连,其中,第四换热段沿第二方向延伸,多个第四换热段在第一方向上间隔排布。

50、在上述实施例方式中,通过设置第二换热流道包括顺次相连的多个第四换热段,可以降低第二换热流道的结构复杂性,进而可以降低第二换热流道的生产成本,从而可以降低换热件的生产成本。

51、根据本技术的一些实施例,换热件具有多个换热流道,且多个换热流道包括一个第一换热流道和至少一个第四换热流道,第四换热流道弯折设于第一换热流道的u型区域内,且第一换热流道和第四换热流道在同一平面内折弯,第一换热流道和第四换热流道的弯折结构相同或不同。

52、在上述实施例方式中,通过设置多个换热流道,可以增加换热流道的多样性,使得换热流道的排布可以根据电池的冷却需求进行设计,进而可以进一步增加换热件的换热效果,提高电池的均温性。

53、根据本技术的一些实施例,第四换热流道包括与第一换热流道结构相同的u型区域,第一换热流道的至少部分第一换热段设于第四换热流道的u型区域内。

54、在上述实施例方式中,通过设置第三换热流道包括与第一换热流道结构相同的u型区域,第一换热流道的至少部分第一换热段设于第三换热流道的u型区域内,可以使得第一换热流道和第三换热流道的至少部分相互绕设排布,这样,可以根据电池组件的各部位的换热需求布置换热流道的绕设方式,进一步增加换热件的换热效果,提高电池的均温性。

55、根据本技术的一些实施例,第一换热流道的的u型区域位于换热件的最外侧周向。

56、在上述实施例方式中,通过设置第一换热流道的第二换热段的u型区域位于换热件的最外侧周向,可以使得第二换热段能够对电池的外侧周向进行换热,有利于改善电池在不同环境中温差,在一定程度上提高电池的使用寿命。

57、根据本技术的一些实施例,箱体包括至少一个换热管,当换热管的数量为多个时,多个换热管沿第一方向间隔布置,每个换热管的内侧均限定出一个换热流道。

58、在上述实施例方式中,通过设置换热件包括至少一个换热管,不仅可以降低换热件的工艺复杂性,进而可以提高换热件的生产速率,还可以降低单根换热管内的流体压降,提高换热效率。另外,管状结构相对板状结构而言更加简单,成本低,且加工方便。

59、根据本技术的一些实施例,缓冲层构造为多孔结构。

60、在上述实施例方式中,多孔结构可以实现在第一方向与第二方向限定出的平面内实现密铺即可,以缓冲层在相邻结构板之间为上方结构板提供支撑,可以使支撑板的结构强度以及刚度更高。

61、根据本技术的一些实施例,缓冲层上的孔沿相邻结构板的相对方向延伸。

62、在上述实施例方式中,缓冲层可以在相邻结构板之间为上方结构板提供支撑,并实现上方结构板与下方结构板之间平稳、均匀地力学传递,以进一步提高支撑板的结构强度以及刚度。

63、根据本技术的一些实施例,缓冲层构造为塑料材料件或金属材料件;当缓冲层构造为塑料材料件时,缓冲层与结构板热熔压接;当缓冲层构造为金属材料件时,缓冲层与结构板钎焊连接。

64、在上述实施例方式中,可以使缓冲层与结构板之间的连接稳定性更高,支撑板的整体结构强度更高。

65、根据本技术的一些实施例,结构板包括:在边框与支撑板的排布方向上依次设置的第一结构板至第n结构板,n≥2,且至少第一结构板与第n结构板与边框相连。

66、在上述实施例方式中,通过多个结构板的设置,并使至少第一结构板与第n结构板两个结构板与边框相连,不仅可以进一步提高支撑板的结构强度以及结构刚度,而且可以使支撑板与边框之间的连接稳定性和可靠性更高。

67、根据本技术的一些实施例,边框朝向支撑板的一侧设置有连接凸缘,缓冲层的结构尺寸小于结构板的结构尺寸以限定出插槽,连接凸缘伸入插槽内;或连接凸缘搭接在第一结构板上。

68、在上述实施例方式中,可以实现结构板与边框的连接,且通过连接凸缘的设置,使边框与支撑板之间具有至少部分搭接余量实现连接固定,也可以提高结构板与边框的连接稳定性和可靠性,同时基于搭接关系或插接关系,仅需要形成一个密封界面或两个密封界面,相较现有技术密封界面的数量更少,密封成本更低,密封效果更好。

69、根据本技术的一些实施例,结构板与连接凸缘的最小重合尺寸为6mm。

70、在上述实施例方式中,结构板与连接凸缘在第一方向上的两侧边沿重合尺寸均不小于6mm,结构板与连接凸缘在第二方向上的两侧边沿重合尺寸也均不小于6mm,以使连接凸缘与结构板之间的连接区域的面积更大,提高连接强度的同时,焊接难度更小,加工效率更高。

71、根据本技术的一些实施例,第一结构板的结构尺寸小于第n结构板的结构尺寸,且第一结构板与连接凸缘相连,第n结构板与边框的端面相连;或第一结构板的结构尺寸等于第n结构板的结构尺寸,且第一结构板、第n结构板均与连接凸缘相连。

72、在上述实施例方式中,第一结构板和第二结构板均通过搅拌摩擦焊的实施例中,第一结构板与连接凸缘之间、第二结构板与连接凸缘之间形成两个密封界面,第二结构板通过热熔自攻工艺连接的实施例中,第一结构板与连接凸缘、第二结构板与连接凸缘、自攻螺钉与框架之间形成三个密封界面,密封界面的数量均低于现有技术,可以减少密封界面,降低密封成本,且均具有较高的连接稳定性和可靠性,可以提高箱体的结构强度以及稳定性。

73、第二方面,本技术提供了一种电池,包括:上述实施例中的箱体。

74、第三方面,本技术提供了一种用电装置,包括:上述实施例中的电池。

75、本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!