浸没式冷却电池箱的制作方法

本技术涉及电池,尤其涉及一种浸没式冷却电池箱。

背景技术:

1、储能系统中广泛使用电池,电池正朝向高能量密度、长寿命和高安全性的趋势发展,从而,也推动了电池热管理技术的提升。

2、电池在运行过程中会放出巨大的热量,现有技术中,主要通过风冷或冷板式冷却对电池进行散热,从而保障电池的正常工作。

3、然而,现有技术中的冷却方式的换热效率低,无法快速带走电池的热量,导致电池发生热扩散的风险较高。

技术实现思路

1、鉴于上述问题,本技术提供一种浸没式冷却电池箱,换热效率高,能够快速带走电池组件产生的热量,并对电池组件进行全面均匀地冷却。

2、为了实现上述目的,本技术提供如下技术方案:

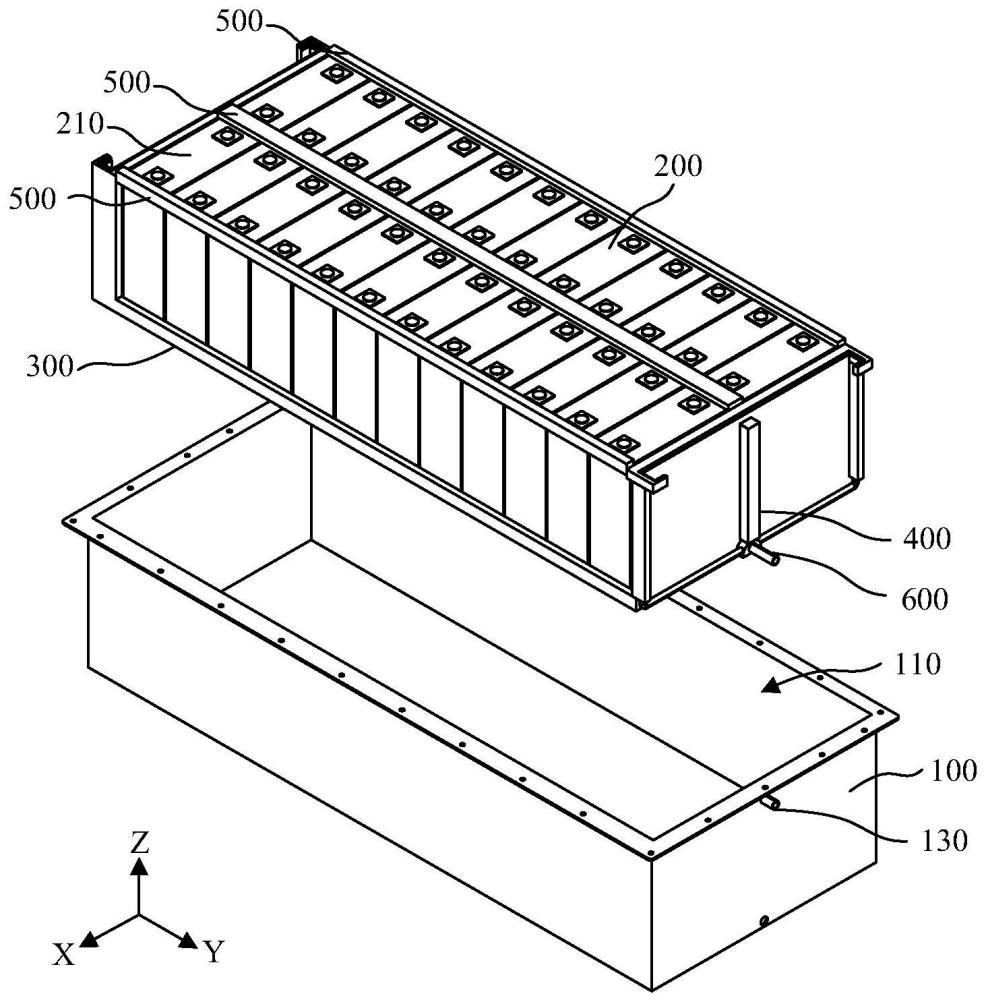

3、本技术提供一种浸没式冷却电池箱,包括箱体和电池组件,电池组件安装在箱体内部的容置腔中;箱体上设有进液口和出液口,进液口和出液口均与容置腔相连通;

4、电池组件包括多个电芯,多个电芯间隔排布,相邻两个电芯之间的间隙形成电芯流道;沿垂直于电芯的排布方向,电池组件的侧壁处设有侧面流道;电池组件与容置腔的顶部腔壁之间的间隙形成顶部流道,电池组件与容置腔的底部腔壁之间的间隙形成底部流道;

5、侧面流道仅通过电芯流道与顶部流道、底部流道相连通;进液口与侧面流道相连通,出液口与顶部流道、底部流道相连通。

6、本技术实施例的浸没式冷却电池箱中,侧面流道仅通过电芯流道与顶部流道、底部流道相连通,冷却液能够在流道中单向流动,冷却液在流动的过程中能够与电池组件中各个电芯的顶部、底部以及侧壁充分接触,快速带走电芯各处的热量,并使得电芯的各处能够被均匀地冷却。从而,本技术提供的浸没式冷却电池箱,换热效率高,能够快速带走电池组件产生的热量,并对电池组件进行全面均匀地冷却,提升电池组件的温度均匀性。

7、在一种可能的实现方式中,沿垂直于电芯的排布方向,容置腔具有相对设置的侧部腔壁;电池组件与侧部腔壁之间的间隙形成侧面流道;

8、和/或,电池组件设有多个,多个电池组件沿垂直于电芯的排布方向间隔设置,相邻两个电池组件之间的间隙形成侧面流道。

9、这样,电池组件与侧部腔壁之间的间隙,便于侧面流道的形成;另外,相邻两个电池组件之间的间隙形成侧面流道后,能够增加侧面流道的体积,提升冷却液在容置腔中流动的均匀性。

10、在一种可能的实现方式中,电池组还包括分隔件,分隔件设置在间隙中;沿电芯的排布方向,分隔件的相对两侧分别与相邻两个电芯相连。

11、这样,分隔件的存在,便于相邻两个电芯相连,便于相邻两个电芯之间形成电芯流道。

12、在一种可能的实现方式中,分隔件包括第一分隔件,第一分隔件分隔电芯流道为两个并列设置的第一流道和第二流道;

13、第一流道和第二流道均位于相邻两个侧面流道之间,其中一个侧面流道通过第一流道与顶部流道、底部流道相连通,另一个侧面流道通过第二流道与顶部流道、底部流道相连通。

14、这样,第一分隔件能够起到引导冷却液的作用,提升冷却液的流动均匀性,并使得冷却液与电芯的顶部、底部以及侧壁充分接触。

15、在一种可能的实现方式中,分隔件还包括第二分隔件,第二分隔件分隔第一流道为第一顶部引导流道和第一底部引导流道,第二分隔件分隔第二流道为第二顶部引导流道和第二底部引导流道;

16、相邻两个侧面流道中,其中一个侧面流道通过第一顶部引导流道与顶部流道相连通,通过第一底部引导流道与底部流道相连通;另一个侧面流道通过第二顶部引导流道与顶部流道相连通,通过第二底部引导流道与底部流道相连通。

17、这样,第二分隔件能够起到引导冷却液的作用,进一步提升冷却液的流动均匀性,使得冷却液与电芯进一步充分接触。

18、在一种可能的实现方式中,第二分隔件自顶部流道朝向底部流道的方向延伸,第一分隔件的延伸方向和第二分隔件的延伸方向相互交叉设置。

19、这样,第一分隔件和第二分隔件相互配合,将流道中的冷却液引导至各处,以使冷却液对电芯充分冷却。

20、在一种可能的实现方式中,第一分隔件的延伸方向和第二分隔件的延伸方向相互垂直设置,二者交叉形成“十”字形状件。

21、在一种可能的实现方式中,浸没式冷却电池箱还包括安装架,安装架设置在容置腔中,电池组件安装在安装架上;

22、安装架包括底部支架、第一安装件以及第二安装件;沿电芯的排布方向,第一安装件和第二安装件连接在底部支架的相对两端,电池组件的两端分别抵接第一安装件和第二安装件。

23、这样,安装架的存在,便于电池组件安装在容置腔中,便于容置腔中流道的形成。

24、在一种可能的实现方式中,沿电芯的排布方向,容置腔具有相对设置的端部腔壁;第一安装件与位于同一侧的端部腔壁之间的间隙形成端部流道,第一安装件分隔端部流道和侧面流道,端部流道仅与顶部流道、底部流道相连通;进液口与侧面流道相连通,出液口与端部流道直接连通。

25、这样,端部流道能够汇集来自顶部流道和底部流道中的冷却液,便于冷却液的流出。

26、在一种可能的实现方式中,浸没式冷却电池箱还包括输液件,第一安装件上设有通槽,通槽与侧面流道相连通;输液件与第一安装件相连并封挡通槽;输液件的内部具有输液管路;输液管路的一端与进液口相连通,输液管路的另一端通过通槽与侧面流道相连通。

27、这样,输液件的存在,便于进液口输入的冷却液进入到侧面流道中。

28、在一种可能的实现方式中,浸没式冷却电池箱还包括密封件,密封件位于容置腔中;底部支架的延伸方向和密封件的延伸方向均平行于电芯的排布方向;密封件分隔侧面流道和顶部流道,底部支架分隔侧面流道和底部流道。

29、在一种可能的实现方式中,沿电芯的排布方向,第一安装件和第二安装件分别抵接电池组件的两端,位于电池组件其中一端的电芯与第一安装件之间具有第一间隙,位于电池组件另一端的电芯与第二安装件之间具有第二间隙;第一间隙和第二间隙均形成电芯流道,并连通顶部流道和底部流道。

30、在一种可能的实现方式中,第一安装件、第二安装件、密封件以及底部支架围设形成容置空间,侧面流道位于容置空间内。

31、在一种可能的实现方式中,进液口与侧面流道相连通,出液口与顶部流道、底部流道相连通;进液口和出液口设置在箱体的同一侧壁上,出液口位于进液口的顶部。

32、这样,通过进液口输入的冷却液,在流道中充分流动和冷却电芯后,再从出液口流出。

33、本技术提供的浸没式冷却电池箱能取得如下技术效果:(1)通过进液口能够向侧面流道中输入冷却液,侧面流道中的冷却液通过电芯流道流向顶部流道和底部流道,最后从出液口流出;从而,冷却液在流动的过程中能够与电池组件中各个电芯的顶部、底部以及侧壁充分接触,快速带走电芯各处的热量,并使得电芯的各处能够被均匀地冷却。(2)分隔件设置在相邻两电芯之间的间隙中,便于相邻两个电芯之间形成电芯流道,使得冷却液在电芯流道中流动时,能够充分冷却电芯的侧壁,从而,相比现有技术的冷却效果有大幅提升。另外,第一分隔件和第二分隔件交叉形成“十”字形状件,二者相互配合,能够将电芯流道分隔成四个引导流道,从而,分隔件能够将冷却液引导至各处,以使冷却液对电芯进行充分冷却。需要强调的是,本发明中通过流道的引导,迫使冷却液与电芯的大部分面接触并进行散热,避免了现有技术中冷却液只能对电芯少数面接触,或者只接触但是冷却液不流动的情况。

34、本技术的构造以及它的其他发明目的及有益效果,将会通过结合附图而对具体实施方式的描述而更加明显易懂。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!