太阳能电池及其制作方法、光伏组件及光伏系统与流程

本技术涉及太阳能电池,特别是涉及一种太阳能电池及其制作方法、光伏组件及光伏系统。

背景技术:

1、随着光伏技术的快速发展,晶体硅太阳能电池的转换效率逐年提高。背接触电池(back contact,bc)电池技术被认为是未来晶体硅太阳能电池技术的发展方向。目前,bc电池的类型主要有tbc、hpbc、hbc等,是将pn结和金属接触挪到电池背面,使得正面没有电极遮挡,电池吸收太阳光照射的面积更大,从而提高了转换效率,能发出更多的电量。

2、相关技术中,bc电池的制作过程中,在利用激光图形化的过程中会对钝化接触结构中的掺杂多晶硅产生激光损伤,从而降低了太阳能电池的效率。

技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种效率较高的太阳能电池及其制作方法、光伏组件及光伏系统。

2、本技术实施例第一方面提供一种太阳能电池,包括:

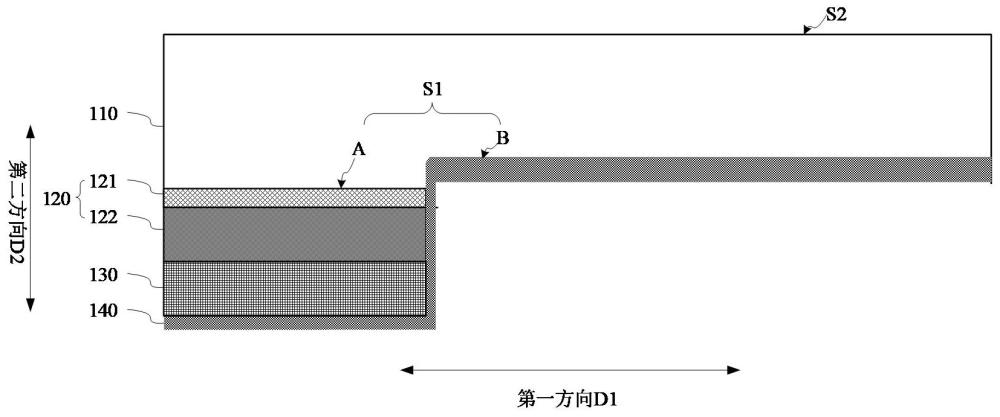

3、基底,包括相对设置的第一表面和第二表面;其中,所述第一表面具有在第一方向上相邻的第一区域和第二区域;

4、钝化接触层,位于所述第一表面的第一区域;

5、多晶硅层,位于至少部分所述钝化接触层远离所述基底一侧的表面;

6、第一钝化层,位于所述多晶硅层远离所述钝化接触层一侧的表面,以及位于所述第一表面的第二区域上。

7、在其中一个实施例中,所述钝化接触层包括第一隧穿层和第一掺杂层,所述第一隧穿层和所述第一掺杂层在所述基底第一表面的第一区域上向远离所述第二表面的方向依次层叠;其中,所述太阳能电池还包括:

8、第二掺杂层,位于所述第一钝化层远离所述多晶硅层一侧的表面。

9、在其中一个实施例中,所述太阳能电池还包括:

10、透明导电层,位于所述第二掺杂层远离所述第一掺杂层一侧的表面;

11、第一电极,位于所述第一区域,自所述透明导电层至少延伸贯穿至所述多晶硅层,所述第一电极的至少部分与所述第一掺杂层和多晶硅层中的至少一层接触,所述第一电极的其余部分与位于所述第一区域的透明导电层接触设置;

12、第二电极,位于所述第二区域,与透明导电层接触。

13、在其中一个实施例中,所述第一掺杂层包括本征部和掺杂扩散部,所述掺杂扩散部位于所述第一掺杂层远离所述第一隧穿层一侧的部分表面,且沿所述基底指向所述第一钝化层的方向贯穿所述多晶硅层;所述掺杂扩散部与所述第一电极接触。

14、在其中一个实施例中,在第一区域的所述第二掺杂层和所述第一钝化层中设有电极槽,所述电极槽的槽底至少延伸至所述多晶硅层远离第一掺杂层的表面;其中,所述太阳能电池还包括:

15、透明导电层,位于所述第二掺杂层远离所述第一钝化层一侧的表面,以及所述第一区域的电极槽的槽底和槽壁上;

16、第一电极,位于第一区域,至少部分位于电极槽内以与所述电极槽槽底的透明导电层电接触,所述第一电极的其余部分可外露于所述电极槽外与所述电极槽外的透明导电层电接触;

17、第二电极,位于第二区域,与透明导电层接触。

18、在其中一个实施例中,所述第一掺杂层包括本征部和掺杂扩散部,所述掺杂扩散部位于所述第一掺杂层远离所述第一隧穿层一侧的部分表面,且沿所述基底指向所述第一钝化层的方向贯穿所述多晶硅层;所述掺杂扩散部与所述电极槽槽底的透明导电层接触。

19、在其中一个实施例中,所述太阳能电池还开设有隔离槽,所述隔离槽至少贯穿所述透明导电层,所述隔离槽位于所述第一电极和所述第二电极之间。

20、在其中一个实施例中,所述隔离槽位于所述第一区域,或,所述隔离槽位于所述第二区域,或,所述隔离槽位于横跨所述第一区域和所述第二区域的交界处。

21、在其中一个实施例中,所述太阳能电池还包括:

22、第二隧穿层,位于所述第一掺杂层远离所述第一隧穿层一侧的表面,且位于所述第一掺杂层与所述多晶硅层之间。

23、在其中一个实施例中,所述多晶硅层靠近第二隧穿层的区域为轻掺杂区域,所述轻掺杂区域的掺杂类型与所述第一掺杂层的掺杂类型相同。

24、在其中一个实施例中,在所述多晶硅层内,所述轻掺杂区域的掺杂浓度沿所述第一隧穿层向所述第一钝化层的方向递减,直至所述掺杂浓度为零。

25、在其中一个实施例中,所述第一掺杂层的掺杂元素包括氧、碳和氮元素中的至少一种元素。

26、在其中一个实施例中,所述第二掺杂层的掺杂元素包括氧、碳和氮元素中的至少一种元素。

27、在其中一个实施例中,所述太阳能电池还包括:

28、第一扩散层,位于所述第一表面的第一区域,且位于所述基底与所述第一隧穿层之间。

29、在其中一个实施例中,所述第一扩散层包括晶体硅基底,其中,所述晶体硅基底的掺杂元素的掺杂导电类型与第一掺杂层中的掺杂元素的导电类型相同,且所述晶体硅基底的掺杂元素的掺杂浓度小于或等于所述第一掺杂层中的掺杂元素的掺杂浓度。

30、在其中一个实施例中,所述太阳能电池还包括:

31、绝缘层,位于所述多晶硅层远离所述钝化接触层一侧的表面,且位于所述多晶硅层与所述第一钝化层之间。

32、在其中一个实施例中,所述多晶硅层的材料为本征多晶硅。

33、在其中一个实施例中,所述多晶硅层的掺杂元素包括氧、碳和氮元素中的至少一种元素。

34、在其中一个实施例中,所述多晶硅层的厚度为3纳米至150纳米。

35、在其中一个实施例中,所述太阳能电池还包括:

36、第二扩散区域,位于所述基底的第二表面。

37、在其中一个实施例中,所述第二扩散区域包括为晶体硅基底,其中,所述第二扩散区域的掺杂浓度大于所述基底中的掺杂元素的掺杂浓度。

38、在其中一个实施例中,所述太阳能电池还包括:

39、钝化减反层,位于所述基底的第二表面。

40、在其中一个实施例中,所述钝化减反层包括:层叠在所述基底第二表面第二钝化层和/或减反射层;其中,

41、所述第二钝化层的材料包括本征非晶硅、掺杂非晶硅、氧化硅和氧化铝中的一种;

42、所述减反射层的材料包括氮化硅和氮氧化硅中的至少一种。

43、在其中一个实施例中,所述第一钝化层的材料包括本征非晶硅,或,所述第一钝化层的材料掺杂有氧、碳和氮元素中的至少一种元素。

44、本技术实施例第二方面提供一种太阳能电池的制作方法,包括:

45、提供一基片;其中,所述基片包括基底和钝化接触层;其中,所述基底包括相对设置的第一表面和第二表面,所述第一表面包括所述第一表面具有在第一方向上相邻的第一区域和第二区域;所述钝化接触层位于所述第一表面的第一区域;

46、于至少部分所述钝化接触层远离所述基底一侧的表面形成多晶硅层;

47、于所述多晶硅层远离所述钝化接触层一侧的表面和所述基底第一表面的第二区域上形成第一钝化层。

48、在其中一个实施例中,所述钝化接触层包括第一隧穿层和第一掺杂层,所述第一隧穿层和所述第一掺杂层在所述基底第一表面的第一区域上向远离所述第二表面的方向依次层叠,其中,所述于所述多晶硅层远离所述钝化接触层一侧的表面和所述基底第一表面的第二区域上形成第一钝化层的步骤之后还包括:

49、于所述第一钝化层远离所述多晶硅层的一侧表面形成第二掺杂层上;

50、于所述第二掺杂层远离所述第一钝化层的一侧表面形成透明导电层和第一电极;其中,所述第一电极位于第一区域,自所述透明导电层至少延伸贯穿至所述多晶硅层,所述第一电极的至少部分与所述第一掺杂层和多晶硅层中的至少一层接触,所述第一电极的其余部分与位于所述第一区域的透明导电层接触设置;

51、于所述透明导电层远离所述第一钝化层的一侧表面形成第二电极;其中,所述第二电极位于所述第二区域。

52、在其中一个实施例中,所述于所述第二掺杂层远离所述第一钝化层的一侧表面形成透明导电层和第一电极,包括:

53、于所述第二掺杂层远离所述第一钝化层的一侧表面形成透明导电层;

54、于所述透明导电层、所述第二掺杂层、所述第一钝化层内形成电极开口;其中,所述电极开口的口底至少部分为所述第一掺杂层;

55、于所述电极开口内形成所述第一电极。

56、在其中一个实施例中,所述于所述第二掺杂层远离所述第一钝化层的一侧表面形成透明导电层和第一电极,包括:

57、于所述透明导电层、所述第二掺杂层、所述第一钝化层内形成电极槽;

58、于所述第二掺杂层远离所述第一钝化层的一侧表面,以及所述电极槽的槽壁、槽底形成透明导电层;其中,所述电极开口的口底至少部分为所述第一掺杂层

59、于所述电极槽内的剩余区域形成所述第一电极。

60、在其中一个实施例中,所述方法还包括:

61、对所述多晶硅层进行激光局域热处理,以使所述第一掺杂层的掺杂元素向所述多晶硅层中扩散,在所述多晶硅层中形成掺杂扩散部;其中,所述第一掺杂层包括本征部和所述掺杂扩散部,所述本征部位于所述第一隧穿层远离所述基底一侧的表面。

62、在其中一个实施例中,所述于至少部分所述钝化接触层远离所述基底一侧的表面形成多晶硅层的步骤之前,所述方法还包括:

63、于所述第一掺杂层远离所述基底一侧的表面形成第二隧穿层。

64、在其中一个实施例中,所述提供一基片的步骤包括:

65、提供基底,所述基底包括相对设置的第一表面和第二表面;

66、于所述基底的第一表面向远离所述第二表面的方向依次层叠形成第一扩散层、第一隧穿层和第一掺杂层。

67、在其中一个实施例中,所述于所述基底的第一表面向远离所述第二表面的方向依次层叠形成第一扩散层、第一隧穿层和第一掺杂层之后,所述方法还包括:

68、于所述第一掺杂层远离所述第一隧穿层的一侧表面形成绝缘层;

69、去除部分所述第一扩散层、所述第一隧穿层、所述第一掺杂层和所述绝缘层,以外露所述基底的第二区域。

70、在其中一个实施例中,所述方法还包括:

71、于基底的第二表面依次形成第二扩散区域、第二钝化层和减发射层。

72、本技术实施例第三方面提供一种光伏组件,包括至少一个电池串,电池串包括至少两个上述的太阳能电池,或,所述电池串包括至少两个如前述太阳能电池的制作方法制备而成的太阳能电池。

73、本技术实施例第四方面提供一种光伏系统,包括上述的光伏组件。

74、上述的太阳能电池及其制作方法、光伏组件及光伏系统的有益效果:

75、本技术实施例提供的太阳能电池包括基底、钝化接触层、多晶硅层和第一钝化层,其中,对多晶硅层设置在钝化接触层和第一钝化层之间,这样,在后续激光工艺过程中,激光可直接作用在多晶硅层上,可以降低对钝化接触层的掺杂多晶硅引入的损失,也可以避免激光对钝化接触层产生激光损伤,进而可以提高太阳能电池的光电转换效率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!