一种近零能耗零碳建筑多能互补供能系统及方法与流程

1.本发明属于能源综合利用领域,涉及清洁能源,尤其是一种近零能耗零碳建筑多能互补供能系统及方法。

背景技术:

2.碳排放达峰目标和碳中和愿景对于能源电力低碳化转型提出了要求,目前我国建筑能耗占到了全国总能耗的1/3左右,这还仅仅是建造和使用过程中建筑体消耗的能源比例,如果再加上建材生产过程中消耗的能源(占全社会总能耗的16.7%),建筑相关的能耗将占到社会总能耗的46.7%,且建筑体所排放的二氧化碳气体占全球总排放量的40%。如此大量的能源消耗和二氧化碳排放,建筑体用能和碳排放的大幅降低势在必行。

3.目前很多近零能耗建筑的设计理念多从发电量满足用电量的角度出发,利用可再生能源满足自身建筑的用电需求,配以电化学储能系统进行源

‑

荷的波动调节。建筑体能用能需求包括电、热、冷,如果仅考虑电能的自给自足,实现难度增大且会造成能量的浪费;且电化学储能寿命有限,跟充放电次数相关,且在有限的建筑体面积和考虑投资经济性中,无法配备大容量储能系统储存建筑体可再生能源发电负荷与用电负荷的差值,造成部分能源的浪费。

4.氢能作为一种“柔性的绿色”能源载体取代当前碳氢化合物能源是一个重要的发展趋势,利用可再生能源电解水制氢可以实现真正意义上的零污染、零碳排放,且能量密度高,储存过程中不存在能量的耗散,在电解水和氢燃料电池发电过程中有余热产生,综合利用效率较高,可为建筑物提供电、热需求。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种近零能耗零碳建筑多能互补供能系统,将建筑体屋顶光伏、电化学储能、氢能系统、供热系统、喷射式制冷系统进行耦合集成,满足建筑体电、热、冷、热水多种用能需求,实现建筑体全年动态零能耗运行。

6.本发明解决技术问题所采用的技术方案是:

7.一种近零能耗零碳建筑多能互补供能系统,包括建筑体屋顶光伏系统、电化学储能系统、氢能系统、供热系统、喷射式制冷系统,供热系统分别连接氢能系统及喷射式制冷系统。

8.而且,所述的建筑体屋顶光伏系统包括太阳能电池组件,太阳能电池组件连接电化学储能系统和逆变器,通过逆变器转换为本供能系统的用电设备供电。

9.而且,所述的氢能系统包括依次连接的电解槽、储氢装置、氢燃料电池,利用光伏产生的电能电解水制氢,氢能通过压缩机储存在储氢装置中。

10.而且,所述的供热系统包括热媒共用箱、两套板式换热器、供热盘管和蓄热水箱,热媒共用箱分别连接电解槽及氢燃料电池,回收电解水制氢和氢燃料电池运行中的余热并储存于箱内,热媒共用箱连接两套板式换热器,分两路供热,一路在供暖季通过板式换热器

换热,为供热盘管提供热量;另一路通过板式换热器换热,为生活用水提供热量。

11.而且,所述的喷射制冷系统包括喷射器、冷凝器、节流阀、蒸发器、工质泵,喷射器的进水口连接热媒共用箱,喷射器的进气口连接蒸发器,喷射器的出口连接冷凝器的进口,冷凝器的出口分成两路,一路通过节流阀连接蒸发器,另一路通过工质泵连接热媒公用箱。

12.一种近零能耗零碳建筑多能互补供能方法:

13.当光伏发电负荷大于建筑用能负荷时,多余的电能储存于电化学储能系统中和用于电解水制氢,产出的氢经压缩机压缩储存于储氢罐中,电解水制氢过程中的余热被换热收集于热媒共用箱中;

14.当光伏发电负荷小于建筑用能负荷时,根据建筑体电、热负荷需求,协同调配启动电化学储能和氢能系统进行供能,其中氢燃料电池供电的同时,大量余热被收集于热媒共用箱;

15.热媒共用箱收集氢能系统运行时的余热,热量不足时,辅助电加热进行加热,经过第一板式换热器换热产生生活热水储存于蓄热水箱中;在供暖季,经过第二板式换热器换热为供热盘管供热,实现建筑体供暖;在供冷季,热水被引入喷射器中,并与从蒸发器引来的低压蒸汽混合,然后进入冷凝器凝结;凝结后的水分成两路,一路通过节流阀降压降温后进入蒸发器,在蒸发器中吸热汽化,实现制冷效果;一路则由工质泵打回热媒公用箱完成循环。

16.本发明的优点和积极效果是:

17.1、本发明为充分消纳建筑体自身可再生能源,采用了电化学储能+氢储能的两种形式,可协调配合解决能量储存问题,提高储能系统的能量密度,可减少电化学储能充放电次数和充放电深度,提高储能系统的使用寿命。

18.2、本发明的氢能系统是一种非常稳定的供能系统,能同时为建筑体提供电能和热能,能量梯级利用率高。在缺电、断电的情况下,可维持建筑体用能需求达十几个小时。

19.3、本发明的喷射式制冷系统不消耗机械功,造价低廉,运行和维护简单,仅消耗少量的电能,以水为工质,节能又环保。

20.4、本发明的整个系统以可再生能源发电为源头,利用电化学和氢能作为储能实现建筑体源

‑

荷波动调节,充分利用电解水制氢和氢燃料电池发电过程中的热量,结合喷射式制冷系统,实现对建筑体的冷、热、电联供,真正意义的实现建筑体零能耗零碳运行。

21.5、本发明充分利用氢能系统的余热,结合喷射式制冷系统,为建筑体提供冷量。喷射式制冷系统结构简单,消耗极少的电能,金属耗量少,造价低廉,运行可靠性高,使用寿命长,操作简单,经济性较高。且运行工质为水,相比传统的制冷系统,更加环保。

22.6、本发明充分利用建筑体自身可再生能源发电系统,配备电化学储能系统、氢能系统,实现源

‑

荷的波动调节;充分利用氢能系统的余热,可满足建筑体的生活用水和采暖期的供暖需求,并结合喷射式制冷系统,满足建筑体的用冷需求。系统可实现可再生能源的电能转化和能量的梯级利用,达到零碳排放的效果,具有很强的利用前景。

附图说明

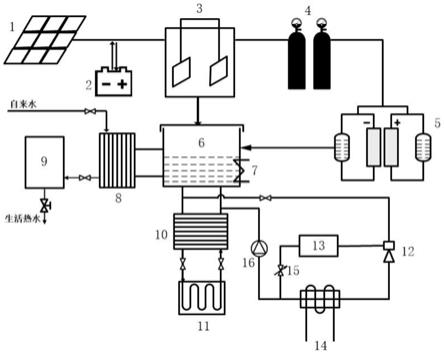

23.图1为本发明的流程示意图。

24.其中:1

‑

太阳能电池组件、2

‑

电化学储能、3

‑

电解槽、4

‑

储氢装置、5

‑

氢燃料电池、

6

‑

热媒共用箱、7

‑

电辅助加热器、8

‑

第一板式换热器、9

‑

蓄热水箱、10

‑

第二板式换热器、11

‑

供热盘管、12

‑

喷射器、13

‑

蒸发器、14

‑

冷凝器、15

‑

节流阀、16

‑

工质泵。

具体实施方式

25.下面结合附图并通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。

26.一种近零能耗零碳建筑多能互补供能系统,包括建筑体屋顶光伏系统1、电化学储能系统2、氢能系统、供热系统、喷射式制冷系统。

27.所述的建筑体屋顶光伏系统包括太阳能电池组件,太阳能电池组件依次连接有电化学储能系统和逆变器,并通过逆变器转换为热媒共用箱的电辅助加热器7,喷射制冷系统的工质泵以及其他用电设备提供电能。

28.所述的氢能系统包括依次连接的电解槽3、储氢装置4、氢燃料电池5。利用光伏产生的电能电解水制氢,氢能通过压缩机储存在储氢装置中,在光伏发电负荷不足的情况下,通过电化学储能和氢燃料电池协调配合为建筑体提供电能。

29.所述的供热系统包括热媒共用箱6、两套板式换热器8、10、供热盘11和蓄热水箱9。热媒共用箱分别连接电解槽及氢燃料电池,回收电解水制氢和氢燃料电池运行中的余热并储存于箱内,热媒共用箱连接两套板式换热器,分两路供热,一路在供暖季通过第二板式换热器10换热,为供热盘管提供热量;另一路通过第一板式换热器8换热,自来水被加热存于蓄热水箱供于生活用水。

30.所述的喷射制冷系统包括喷射器12、冷凝器14、节流阀15、蒸发器13、工质泵16。喷射器的进水口连接热媒共用箱,喷射器的进气口连接蒸发器,喷射器的出口连接冷凝器的进口,冷凝器的出口分成两路,一路通过节流阀连接蒸发器,另一路通过工质泵连接热媒公用箱。热媒共用箱的热水被引入喷射器中,在喷管中膨胀,获得高速气流,并与从蒸发器引来的低压蒸汽混合,然后进入冷凝器凝结;凝结后的水分成两路。一路通过节流阀降压降温后进入蒸发器,在蒸发器中吸热汽化,实现制冷效果;一路则由工质泵打回热媒公用箱完成循环。

31.当可再生能源发电负荷大于建筑用能负荷时,多余的电能储存于电化学储能系统中和用于电解水制氢,产出的氢经压缩机压缩储存于储氢罐中,电解水制氢过程中的余热被换热收集于热媒共用箱中。

32.当可再生能源发电负荷小于建筑用能负荷时,根据建筑体电、热负荷需求,协同调配启动电化学储能和氢能系统进行供能,其中氢燃料电池供电的同时,大量余热被收集于热媒共用箱。

33.热媒共用箱主要收集氢能系统运行时的余热,热量不足时,可辅助电加热进行加热。经过第一板式换热器8换热产生生活热水储存于蓄热水箱中;在供暖季,可经过第二板式换热器10换热为供热盘管供热,实现建筑体供暖;在供冷季,热水被引入喷射器中,并与从蒸发器引来的低压蒸汽混合,然后进入冷凝器凝结;凝结后的水分成两路。一路通过节流阀降压降温后进入蒸发器,在蒸发器中吸热汽化,实现制冷效果;一路则由工质泵打回热媒公用箱完成循环。

34.以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员

来说,在不脱离发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1