一种柔直换流站控制楼和阀厅的布置结构的制作方法

1.本实用新型涉及到换流站控制楼和阀厅的技术领域,更加具体地是一种柔直换流站控制楼和阀厅的布置结构。

背景技术:

2.柔性直流输电是一种以电压源换流器、可关断开关器件和脉宽调制技术为基础的新型输电技术。

3.相比常规直流输电方式,柔直输电具有无需无功补偿、无换相失败危险、有功和无功可独立控制、换流站占地面积小等特点,因此,具有广阔的应用前景。

4.柔性直流背靠背换流站是利用柔直换流技术,实现两端电力系统的非同步联网。

5.柔直换流阀一般采用支持式设备户内布置,布置于阀厅内;换流站控制楼内除布置主控室、配电室、通信机房和办公室等房间之外,还布置有为换流阀提供冷却的阀冷设备间、为保证阀厅通风和室内温度的空调设备间以及布置阀控设备的设备间,因此,控制楼一般紧邻阀厅布置。

6.随着柔直换流站电压等级和输送功率的升高,换流阀厅尺寸越来越大,采用常规的主控楼方案及与阀厅之间布置方案的局限性将逐步凸显出来。

7.背靠背换流站的以下问题:

①

、阀厅尺寸增加后控制楼方案及布置与阀厅不协调:随着柔直背靠背换流站电压等级和输电容量的增加,阀厅尺寸越来越大,

±

420kv、1250mw柔直背靠背换流站单个阀厅尺寸达到110m

×

65m。紧邻阀厅布置的控制楼若采用常规方形方案,控制楼尺寸约为50m

×

35m。建筑物布置设计时,不论是横向还是纵向,控制楼与阀厅均不太协调。当换流站装设二组柔直背靠背换流阀时,该矛盾将更加突出。

8.±

420kv柔直背靠背换流站设置双套换流阀时,考虑常规控制楼和阀外冷设备布置方案,换流阀区域布置不规则,场地利用不理想。

9.②

、常规布置方案下,控制楼面向阀厅的一侧出口处场地有限,尤其是对于柔直背靠背阀厅整流侧和逆变侧均需布置两套冷却管道和两套风管系统,且由于电压等级的提升使得光缆数量较多,上千根光缆也需从该出口进入阀厅,因此,常出现水管通道、风管通道及光缆通道拥堵的情况。

10.常规布置方案控制楼布置于阀厅一端时,往往使得远端光缆长度较长,达到将近300m,不利于限制光缆信号的衰减。

11.因此,需一种结构来解决上述问题。

技术实现要素:

12.本实用新型的目的在于克服上述背景技术的不足之处,而提出一种柔直换流站控制楼和阀厅的布置结构。

13.本实用新型的目的是通过如下技术方案来实施的:一种柔直换流站控制楼和阀厅的布置结构,它包括单元一阀厅、单元二阀厅、主控楼、辅控楼、阀外冷设备、阀冷设备间、空

调设备间、阀控设备间、水管通道、风管通道和光缆通道;

14.所述的单元一阀厅一侧的长边与单元二阀厅一侧的长边邻接布置,

15.所述的单元一阀厅另一侧长边设置有主控楼,所述的单元二阀厅的另一侧的长边设置有辅控楼;

16.所述的阀外冷设备有四个,且分别位于所述的主控楼和辅控楼的两端,

17.每栋所述的主控楼和辅控楼内部分四层结构,在每栋所述的主控楼和辅控楼的底层的两端各设置有一个阀冷设备间;

18.在每栋所述的主控楼和辅控楼第二层的两端各设置有一个空调设备间;

19.在每栋所述的主控楼和辅控楼第三层的中间位置各设置有一个阀控设备间。

20.在上述技术方案中:所述的阀外冷设备邻近所述的单元一阀厅和单元二阀厅布置。

21.在上述技术方案中:所述的水管通道采用地沟结构,所述的水管通道设置在所述的主控楼或辅控楼内的第一层安装的阀冷设备间内;

22.所述的水管通道由阀冷设备间引出再引接至单元一阀厅和单元二阀厅内整流侧或逆变侧内的换流阀塔上。

23.在上述技术方案中:所述的风管通道设置在所述的主控楼或辅控楼内的第二层安装的空调设备间内,所述的风管通道由空调设备间引出再引接至单元一阀厅和单元二阀厅内;所述的风管通道沿单元一阀厅和单元二阀厅内设置的阀厅墙壁敷设至钢结构网架上,最后沿钢结构网架敷设至换流阀塔上方。

24.在上述技术方案中:所述的光缆通道采用桥架,光缆通道设置在所述的主控楼或辅控楼内的第三层安装的阀控设备间内;

25.所述的光缆通道由阀控设备间引出,再引接至单元一阀厅和单元二阀厅后,沿阀厅墙壁敷设至地面设置的电缆沟,最后由电缆沟引接至各换流阀塔上。

26.本实用新型具有如下优点:相比常规的柔直换流站控制楼和阀厅的布置方式;1、本实用新型使得换流站控制楼、阀外冷设备布置和阀厅布置长度方向统一协调,充分利用各区域之间的空余场地,节省了占地。解决了换流阀区域布置不规则,场地利用不理想的问题。

27.2、本实用新型中的阀冷设备(即本实用新型中的阀外冷设备和阀内冷设备)、空调设备间、阀控设备间均就近相关功能设备布置,在避免水管通道、风管通道、光缆通道之间出现交叉和通道拥堵的同时,还可最大程度地缩短水管和光缆长度,限制了光缆信号的衰减,节省投资,具有良好的经济效益和社会效益。解决了常出现水管通道、风管通道及光缆通道拥堵的情况和不利于限制光缆信号的衰减的问题。

附图说明

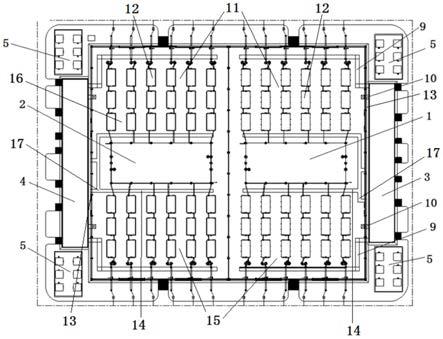

28.图1为本实用新型整体结构示意图。

29.图2为本实用新型中的主控制楼和辅控楼布置图。

30.图中:单元一阀厅1、单元二阀厅2、主控楼3、辅控楼4、阀外冷设备5、阀冷设备间6、空调设备间7、阀控设备间8、水管通道9、风管通道10、整流侧11、换流阀塔12、阀厅墙壁13、电缆沟14、逆变侧15、钢结构网架16、光缆通道17。图2中的虚线表示楼层分界线。

具体实施方式

31.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

32.参照图1所示:一种柔直换流站控制楼和阀厅的布置结构,它包括单元一阀厅1、单元二阀厅2、主控楼3、辅控楼4、阀外冷设备5、阀冷设备间6、空调设备间7、阀控设备间8、水管通道9、风管通道10和光缆通道17;

33.所述的单元一阀厅1一侧的长边与单元二阀厅2一侧的长边邻接布置,所述的单元一阀厅1另一侧长边设置有主控楼3,所述的单元二阀厅2的另一侧的长边设置有辅控楼4;所述的阀外冷设备5有四个,且分别位于所述的主控楼3和辅控楼4的两端,

34.每栋所述的主控楼3和辅控楼4内部分四层结构,在每栋所述的主控楼3和辅控楼4的底层的两端各设置有一个阀冷设备间6;

35.在每栋所述的主控楼3和辅控楼4第二层的两端各设置有一个空调设备间7;

36.在每栋所述的主控楼3和辅控楼4第三层的中间位置各设置有一个阀控设备间8。

37.所述的阀外冷设备5邻近所述的单元一阀厅1和单元二阀厅2布置。所述的阀外冷设备5布置的位置充分利用主控楼3、辅控楼4和阀厅之间的空余场地,节省了占地。

38.所述的水管通道9采用地沟结构,所述的水管通道9设置在所述的主控楼3或辅控楼4内的第一层安装的阀冷设备间6内;

39.所述的水管通道9由阀冷设备间6引出再引接至单元一阀厅1和单元二阀厅2内整流侧11或逆变侧15内的换流阀塔12上。

40.所述的水管通道9的位置布置在避免水管通道同风管通道、光缆通道17之间可能出现交叉的同时,还可最大程度地缩短水管和光缆长度,节省投资。

41.所述的风管通道10设置在所述的主控楼3或辅控楼4内的第二层安装的空调设备间7内,所述的风管通道10由空调设备间7引出再引接至单元一阀厅1和单元二阀厅2内;所述的风管通道10沿单元一阀厅1和单元二阀厅2内设置的阀厅墙壁13敷设至钢结构网架16上,最后沿钢结构网架16敷设至换流阀塔12上方;

42.所述的风管通道10的布置位置在避免风管通道同水管通道9、光缆通道17之间可能出现交叉的同时,还可最大程度地缩短水管和光缆长度,节省投资。

43.所述的光缆通道17采用桥架,光缆通道17设置在所述的主控楼3或辅控楼4内的第三层安装的阀控设备间8内;

44.所述的光缆通道17由阀控设备间8引出,再引接至单元一阀厅1和单元二阀厅2后,沿阀厅墙壁13敷设至地面设置的电缆沟14,最后由电缆沟14引接至各换流阀塔12上。

45.所述的光缆通道17的布置位置优点为:在避免光缆通道17同水管通道9、风管通道10之间可能出现交叉的同时,还可最大程度地缩短水管和光缆长度,节省投资。

46.本实用新型还包括如下具体工作工程:本实用新型提出的一种布置结构可适用于

±

420kv或类似高电压柔直背靠背换流站装设两套换流阀的情况。

47.该类高电压换流站内两套换流阀分别布置于单元一阀厅1、单元二阀厅2内,单元一阀厅1和单元二阀厅2长边紧邻布置;在每个单元一阀厅1、单元二阀厅2另一侧长边分别设置主控楼3和辅控楼4,且主控楼3和辅控楼4均为三层或四层楼;

48.主控楼3和辅控楼4的一层两端各设置一个阀冷设备间6,二层两端各设置一个空

调设备间7,三层中间区域设置一个阀控设备间8;

49.所述的水管通道9采用地沟结构,所述的水管通道9设置在所述的主控楼3或辅控楼4内的第一层安装的阀冷设备间6内;

50.所述的水管通道9由阀冷设备间6引出再引接至单元一阀厅1和单元二阀厅2内整流侧11或逆变侧15内的换流阀塔12上。

51.所述的风管通道10设置在所述的主控楼3或辅控楼4内的第二层安装的空调设备间7内,所述的风管通道10由空调设备间7引出再引接至单元一阀厅1和单元二阀厅2内;所述的风管通道10沿单元一阀厅1和单元二阀厅2内设置的阀厅墙壁13敷设至钢结构网架16上,最后沿钢结构网架16敷设至换流阀塔12上方。

52.所述的光缆通道17采用桥架,光缆通道17设置在所述的主控楼3或辅控楼4内的第三层安装的阀控设备间8内;

53.所述的光缆通道17由阀控设备间8引出,再引接至单元一阀厅1和单元二阀厅2后,沿阀厅墙壁13敷设至地面设置的电缆沟,最后由电缆沟14引接至各换流阀塔12上;各通道均沿最短路径引接,相互独立,互不交叉。

54.上述未详细说明的部分均为现有技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1