一种共面式与负载无关的多分支恒流恒压无线电能传输系统

1.本发明属于无线能量传输系统技术领域,具体涉及一种共面式与负载无关的多分支恒流恒压无线电能传输系统。

背景技术:

2.wpt技术在各领域为用电器供电应用越来越广泛,wpt技术的应用领域包括电动汽车,植入式医疗设备、无人机、便携电子设备等。wpt最重要的一个应用场景就是给多负载充电,其中最突出的问题之一是为接收机提供稳定的输出,实现稳定的恒流恒压输出特性成为了研究热点。

3.专利cn111478458a提出了一种无线电能传输系统及其恒流恒压控制方法,利用dsp处理器和无线电能传输装置,通过来回切换二者之间的开关控制器、电流采集电路、电压采集电路以及依靠各个接收模块上的补偿网络来实现恒流或者恒压输出。这种方式不能同时实现恒流恒压输出,不能同时满足各种用电器的需求。

4.专利cn110429691a提出了一种基于半桥切换的恒流-恒压充电无线电能传输系统,通过切换高频逆变模块中开关管的导通方式,即可实现电池的恒流-恒压充电,无需复杂且持续的闭环调节控制;文献a wireless power transfer system with multiple constant current and constantvoltage outputs提出了一种具有恒流恒压输出的多负载无线功率传输系统,每个线圈采用串联补偿拓扑,在奇数中继器单元中,负载与两个中继器线圈串联,而在偶数中继器单元中,负载与两个中继器线圈并联,奇单元和偶单元分别实现cc和cv。这种线圈设计虽然巧妙但结构复杂线圈多,但没有考虑单独进行恒压或恒流供电情况。

5.这些研究普遍存在的问题是,要么补偿电路复杂,要么线圈结构布置复杂,要么是多负载系统只能单一的输出恒压或恒流,不能一个系统满足不同负载输出不同负载无关特性的要求。

技术实现要素:

6.针对现有技术中的不足与难题,本发明旨在提供一种共面式与负载无关的多分支恒流恒压无线电能传输系统,通过公共端中继耦合电感线圈将各个支路相互独立,在互不影响的各个支路上都可以实现恒流恒压输出,满足不同用电器的充电特性。将大大提高共面式wpt技术的应用前景。

7.本发明在相邻共面线圈衔接处上下两面的合适位置放置双层软磁体,用来显著增强相邻线圈的磁耦合,通过公共端耦合电感线圈可以同时实现恒流和恒压输出,拿走任意一支节线圈而不影响其它支节的充电效果,负载的变化不影响系统实现稳定的恒流和恒压输出。这些优点可显著提升共面式无线电能传输系统的实用性,拓展其应用前景。

8.本发明通过以下技术方案予以实现:

9.本发明提供一种共面式与负载无关的多分支恒流恒压无线电能传输系统,它是一

种多路链状的共面式wpt结构,包括高频逆变电源、软磁体增强相邻线圈磁耦合的lc谐振器阵列以及多个负载;所述lc谐振器阵列包括源端耦合线圈和公共端中继耦合线圈,所述源端耦合线圈与高频逆变电源串联,所述公共端中继耦合线圈扩展延伸有恒压支节线圈和恒流支节线圈,所述恒压支节线圈包括恒压支节负载端耦合线圈,所述恒流支节线圈包括恒流支节中继耦合线圈和恒流支节负载端耦合线圈,相邻线圈的衔接处上下两面覆盖双层软磁体;所有线圈均串联有调谐电容,用于将谐振器调谐到工作频率。

10.进一步的,所述恒压支节线圈和恒流支节线圈均设置为两个。

11.进一步的,所述线圈的形状为低剖面的平面方形或平面圆形。

12.进一步的,所述恒压支节负载端耦合线圈与负载串联,扩展延伸时也可作为中继线圈;所述恒流支节中继耦合线圈作为中继线圈,所述恒流支节负载端耦合线圈与负载串联。

13.进一步的,所述高频逆变电源为dc-ac或ac-dc-ac电源,dc-ac部分电路为半桥逆变或全桥逆变电源。

14.与现有技术相比,本发明有益效果包括:

15.1、本发明的无线电能传输系统结构简单,通过公共端中继耦合电感线圈实现了恒流恒压输出的相互独立,利用铁氧体板增强了相邻线圈之间的耦合,由于各个分支各不影响,拿走任意一条支路并不会影响其他支路的充电效果,负载端的电压或电流大小可通过线圈之间的互感来调整。满足了充电设备不同的充电特性。

16.2、本发明适用于多分支链状的平面式wpt系统设计。

附图说明

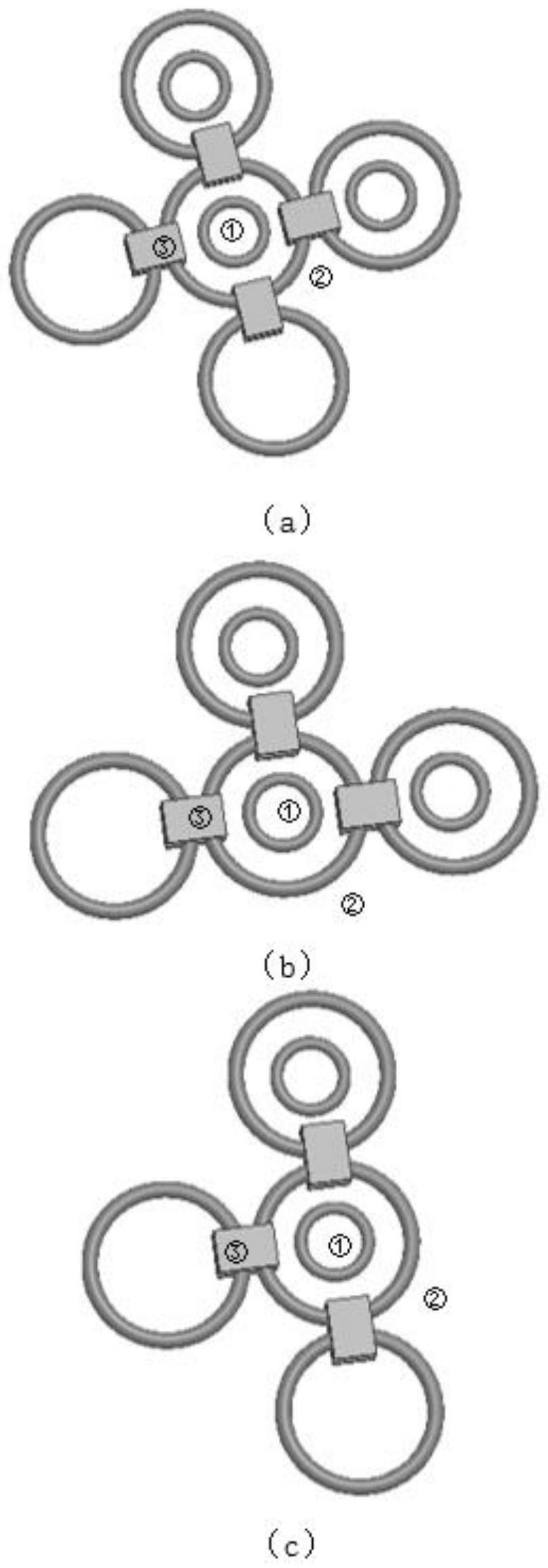

17.图1(a)是一种多分支的恒流恒压wpt结构简;(b)是去除一个恒压支节的wpt结构简图;(c)是去除一个恒流支节的wpt结构简图,其中

①

为源端发射谐振器,

②

为公共端中继谐振器;

③

为双层软磁体;

18.图2是多分支无线电能传输系统结构俯视图,即实施例一;图中vs为逆变交流源,l1为发射线圈电感,l2为公共端中继线圈电感,l3、l4为恒压支节接收线圈电感,l5、l6为恒流支节中继线圈电感,l7、l8为恒流支节接收线圈电感,c1、c2、c3、c4、c5、c6、c7、c8分别为线圈的调谐电容,r1、r2、r3、r4为简化的外接负载电路;

19.图3给出了图1中,系统的磁场比较;(a)为多分支恒流恒压输出结构的磁场分布俯视图和侧视图,(b)为去除一个恒压支节系统结构的磁场分布的俯视图和侧视图,(c)为去除一个恒流支节系统结构的磁场分布的俯视图和侧视图;

20.图4给出了在实施例一中,电压源vs=7.64v时,假定coil3上的负载电压为v1,coil4上的负载电压为v2,coil7上的负载电流为i1,coil8上的负载电流为i2,电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线中可以看出在较宽的负载变化范围内电压电流基本保持不变,例如当恒压支节负载端电阻r1、r2在30ω-120ω范围内变化时,电压变化不超过10%,当恒流支节负载端电阻r3、r4在1ω-30ω范围内变化时,电流变化不超过10%,验证了多支路wpt系统满足恒流恒压特性;

21.图5为实施例二:去除一个恒压支节的系统模型结构俯视图;

22.图6为实施例二中,电压源vs=7.64v时,假定coil3上的负载电压为v1,coil4上的

负载电压为v2,coil7上的负载电流为i1,coil8上的负载电流为i2,电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线中可以看出在较宽的负载变化范围内电压电流基本保持不变,例如当恒压支节负载端电阻r2在30ω-120ω范围内变化时,电压变化不超过10%,当恒流支节负载端电阻r3、r4在1ω-30ω范围内变化时,电流变化不超过10%,验证了去除一个恒压支节,多支路wpt系统满足恒流恒压特性;

23.图7为实施例三:去除一个恒流支节的系统结构俯视图;

24.图8为实施例三中,电压源vs=7.64v时,假定coil3上的负载电压为v1,coil4上的负载电压为v2,coil7上的负载电流为i1,coil8上的负载电流为i2,电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线中可以看出在较宽的负载变化范围内电压电流基本保持不变,例如当恒压支节负载端电阻r1、r2在30ω-120ω范围内变化时,电压变化不超过10%,当恒流支节负载端电阻r4在1ω-30ω范围内变化时,电流变化不超过10%,验证了去除一个恒流支节,多支路wpt系统满足恒流恒压特性;

25.图9为三种实施例情况下,多支路wpt系统的效率曲线,从图中可以看出实施例一,即双恒流恒压支路输出情况下的效率曲线,效率η最大值为92.06%,和实施例二,即去除一个恒压支节的多支路wpt系统,效率η最大值为92.91%,和实施例三,去除一个恒流支节的多支路wpt系统,效率η最大值为93.26%,实施例一、二、三效率变化范围不大,曲线趋势接近。

具体实施方式

26.下面结合附图,对本发明作进一步地说明。

27.多分支恒流恒压无线电能传输系统其结构如图1(a)所示,它是一种多路链状的共面式wpt结构,线圈通常为低剖面的平面方形或平面圆形的同规格线圈。其中

①

源端发射谐振器

②

公共端中继谐振器

③

是双层软磁体。所有线圈的串联调谐电容将谐振器调谐到工作频率,即工作频率按需求决定,通常在几十khz~几十mhz范围内。电源vs为dc-ac或ac-dc-ac电路变换而来,dc-ac部分电路为半桥逆变或全桥逆变电源。接收端的负载由待充电的设备和整流、滤波、匹配等功能电路组成,在实施例中简化为纯电阻。

28.中继线圈不仅可以延长无线电能传输系统的传输距离,还能作为公共中继分离各个支路,不仅可以实现恒流或恒压输出而且还可以让各个支路之间相互独立,互不影响。

29.图2给出了该系统整体结构图,其中coil1是发射谐振器与高频逆变电源串联,coil2作为公共端中继谐振器,coil3和coil4作为接收谐振器与负载串联,扩展延伸时也可作为中继谐振器,coil5和coil6作为中继谐振器,coil7和coil8作为接收谐振器与负载串联。其中r1和r2为恒压支节负载电阻,r3和r4为恒流支节负载电阻,c

1-c8为调谐电容。通过电路图计算分析可以得出恒压支节的电流分别为i3=-v

sm23

/(r1m

12

),i4=-v

sm24

/(r2m

12

)。根据公式可以看出恒压支节的电压与负载电阻无关,只和电压源电压、coil2和coil3或coil2和coil4的互感、coil1和coil2的互感三者有关。恒流支节的电流分别为i5=-jv

sm25

/(ωm

12m57

),i6=-jv

sm26

/(ωm

12m68

)。根据公式可以看出恒流支节的电流只与电压源电压、coil2和coil6或coil2和coil5的互感、coil1和coil2的互感、和coil5和coil7或coil6和coil8互感这些因素有关,和负载电阻无关。从此可以看出负载的输出电压或电流幅值大小可以通过设置线圈的互感来调整,与负载大小无关。

30.图1(a)给出了两个恒压输出支路和两个恒流输出支路共同输出的wpt系统简图。根据图4,电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线的仿真结果,从图中可以发现当固定两个恒流支路的负载r3=r4=15ω时,恒压端负载电阻不断增大过程中,两个恒压支路负载端电压输出幅度相同且电压变化在10%范围内,满足恒压输出的特性,当固定两个恒压输出支路的负载r1=r2=30ω时,恒流端负载不断增大过程中,两个恒流负载端电流输出相同且电流变化在10%范围内,满足恒流输出的特性,这验证了多支路之间各个支路的输出电压或输出电流与负载无关的特性。

31.为了实现各个支路的拿走/增加不影响wpt系统的整体效率,图5给出了去除一个恒压输出支节之后的系统结构图。参照图6,通过电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线的仿真结果,从图中可以发现当固定两个恒流支路的负载r3=r4=15ω时,恒压端负载不断增大过程中,恒压支路负载端电压输出幅度与图4比较大致相同,且电压变化在10%范围内,满足恒压输出的特性,当固定恒压输出支路的负载r2=30ω时,恒流端负载不断增大过程中,两个恒流负载端电流输出幅度与图4比较大致相同,且电流变化在10%范围内,满足恒流输出的特性。再比较图9的实施例一和实施例二可以看出wpt系统的整体效率变化不大。满足去除一个恒压支节不影响整个wpt系统的假定。

32.图7给出了wpt系统移除一个恒流支节的系统结构图,参照图8,通过电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线的仿真结果,从图中可以发现当固定恒流支路的负载r4=15ω时,两个恒压支路的负载端电阻不断增大过程中,两个恒压支路负载端电压输出幅度与图4比较大致相同,且电压变化在10%范围内,满足恒压输出的特性,当固定两个恒压输出支路的负载r1=r2=30ω时,恒流端负载电阻不断增大过程中,恒流负载端电流输出幅度相较图4大致相同,且电流变化在10%范围内,满足恒流输出的特性,再比较图9的实施例一和实施例三可以看出wpt系统的整体效率变化不大。满足去除一个恒流支节不影响整个wpt系统的假定。

33.实施例一:多分支恒流恒压输出的无线电能传输系统

34.该系统如图2所示,该系统由5个圆形大线圈、3个圆形小线圈和8块铁氧体组成,每一块铁氧体都由5个规格为90mm*15mm*5mm的mn-zn铁氧体(pc40)拼接而成,上下放置在各谐振器线圈之间,利兹线线圈线径为3.1mm,大小圆形线圈均采用双层绕制,其中大线圈的外径φ=200mm,内径匝数n=8,线圈内阻为0.39ω;小线圈的外径φ=100mm,内径匝数n=10,线圈内阻为0.289ω,整个系统的谐振频率设置为100khz。整个系统包括电源vs,源端耦合线圈l1,源端调谐电容c1,公共端中继耦合线圈l2,公共端中继调谐电容c2,恒压支节负载端耦合线圈l3,恒压支节负载端调谐电容c3,恒压支节负载端耦合线圈l4,恒压支节负载端调谐电容c4,恒流支节中继耦合线圈l5,恒流支节中继调谐电容c5,恒流支节中继耦合线圈l6,恒流支节中继调谐电容c6,恒流支节负载端耦合线圈l7,恒流支节负载端调谐电容c7,恒流支节负载端耦合线圈l8,恒流支节负载端调谐电容c8,r1、r2、r3、r4为简化的外接负载电路。

35.其源端耦合线圈电感l1=46.2μh,源端调谐电容c1=54.83nf,公共端中继耦合线圈电感l2=334.3μh,公共端中继调谐电容c2=7.58nf,恒压支节负载端耦合线圈电感l3=222.3μh,恒压支节负载端调谐电容c3=11.39nf,恒压支节负载端耦合线圈电感l4=219.3μh,恒压支节负载端调谐电容c4=11.55nf,恒流支节中继耦合线圈电感l5=219.3μh,恒流支

节中继调谐电容c5=11.55nf,恒流支节中继耦合线圈电感l6=223.1μh,恒流支节中继调谐电容c6=11.35nf,恒流支节负载端耦合线圈电感l7=48μh,恒流支节负载端调谐电容c7=52.77nf,恒流支节负载端耦合线圈电感l8=47.6μh,恒流支节负载端调谐电容c8=53.21nf。其磁场分布图如图3(a)所示。

36.将图4与图9结合分析,可以明显看出,各个支路之间互不影响,相互独立。电压源vs=7.64v时,固定恒流支节负载r3=r4=15ω以及固定恒压支节负载r1=r2=30ω时,从电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线中可以看出在较宽的负载变化范围内电压电流基本保持不变,例如当恒压支节负载端电阻r1、r2在30ω-120ω范围内变化时,电压变化不超过10%,当恒流支节负载端电阻r3、r4在1ω-30ω范围内变化时,电流变化不超过10%,验证了多支路恒流恒压输出与负载无关的特点。

37.实施例二:去除一个恒压支节的wpt系统

38.该结构wpt示例如图5所示。该结构由实施例一去除一个coil3,由4个圆形大线圈、3个圆形小线圈和6块铁氧体组成,每一块铁氧体都由5个规格为90mm*15mm*5mm的mn-zn铁氧体(pc40)拼接组成,上下放置在各谐振器线圈之间,利兹线线圈线径为3.1mm,大小圆形线圈均采用双层绕制,其中大线圈的外径φ=200mm,内径匝数n=8,线圈内阻为0.39ω;小线圈的外径φ=100mm,内径匝数n=10,线圈内阻为0.289ω。该系统的谐振频率为100khz。整个系统包括电源vs,源端耦合线圈l1,源端调谐电容c1,公共端中继耦合线圈l2,公共端中继调谐电容c2,恒压支节负载端耦合线圈l4,恒压支节负载端调谐电容c4,恒流支节中继耦合线圈l5,恒流支节中继调谐电容c5,恒流支节中继耦合线圈l6,恒流支节中继调谐电容c6,恒流支节负载端耦合线圈l7,恒流支节负载端调谐电容c7,恒流支节负载端耦合线圈l8,恒流支节负载端调谐电容c8,r1、r2、r3、r4为简化的外接负载电路。

39.其源端耦合线圈电感l1=47.7μh,源端调谐电容c1=53.1nf,公共端中继耦合线圈电感l2=255.6μh,公共端中继调谐电容c2=9.9nf,恒压支节负载端耦合线圈电感l4=221μh,恒压支节负载端调谐电容c4=11.46nf,恒流支节中继耦合线圈电感l5=222.5μh,恒流支节中继调谐电容c5=11.38nf,恒流支节中继耦合线圈电感l6=228μh,恒流支节中继调谐电容c6=11.11nf,恒流支节负载端耦合线圈电感l7=48.8μh,恒流支节负载端调谐电容c7=51.9nf,恒流支节负载端耦合线圈电感l8=47.8μh,恒流支节负载端调谐电容c8=52.99nf。其磁场分布图如图3(b)所示。

40.图6给出了该系统的电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线,图中可以看出在较宽的负载变化范围内电压电流基本保持不变,例如当恒压支节负载端电阻r2在30ω-120ω范围内变化时,电压变化不超过10%,当恒流支节负载端电阻r3、r4在1ω-30ω范围内变化时,电流变化不超过10%,验证了多支路恒流恒压输出与负载无关的特点。参照图4可以看出,取走一个恒压支节,对于整个系统的电压电流大小影响不明显。图9可以看出,对于系统效率影响不大,验证了多支路恒流恒压输出的各个支路相互独立、互不影响、可以独立设计的特点。

41.实施例三:去除一个恒流支节的wpt系统

42.该结构wpt示例如图7所示。该结构由实施例一去除coil5和coil7,由4个圆形大线圈、2个圆形小线圈和6块铁氧体组成,每一块铁氧体都由5个规格为90mm*15mm*5mm的mn-zn铁氧体(pc40)拼接组成,上下放置在各谐振器线圈之间,利兹线线圈线径为3.1mm,大小圆

形线圈均采用双层绕制,其中大线圈的外径φ=200mm,内径匝数n=8,线圈内阻为0.39ω;小线圈的外径φ=100mm,内径匝数n=10,线圈内阻为0.289ω。该系统的谐振频率为100khz。整个系统包括电源vs,源端耦合线圈l1,源端调谐电容c1,公共端中继耦合线圈l2,公共端中继调谐电容c2,恒压支节负载端耦合线圈l3,恒压支节负载端调谐电容c3,恒压支节负载端耦合线圈l4,恒压支节负载端调谐电容c4,恒流支节中继耦合线圈l6,恒流支节中继调谐电容c6,恒流支节负载端耦合线圈l8,恒流支节负载端调谐电容c8,r1、r2、r4为简化的外接负载电路。

43.其源端耦合线圈电感l1=48.3μh,源端调谐电容c1=52.44nf,公共端中继耦合线圈电感l2=280.6μh,公共端中继调谐电容c2=9.03nf,恒压支节负载端耦合线圈电感l3=224.3μh,恒压支节负载端调谐电容c3=11.29nf,恒压支节负载端耦合线圈电感l4=229.8μh,恒压支节负载端调谐电容c4=11.02nf,恒流支节中继耦合线圈电感l6=229.8μh,恒流支节中继调谐电容c6=11.02nf,恒流支节负载端耦合线圈电感l8=48.6μh,恒流支节负载端调谐电容c8=52.12nf。其磁场分布图如图3(c)所示。

44.图8给出了该系统的电压(v)-电流(i)-负载(ω)曲线,图中可以看出在较宽的负载变化范围内电压电流基本保持不变,例如当恒压支节负载端电阻r1、r2在30ω-120ω范围内变化时,电压变化不超过10%,当恒流支节负载端电阻r4在1ω-30ω范围内变化时,电流变化不超过10%,验证了多支路恒流恒压输出与负载无关的特点。参照图4可以看出,取走一个恒流支节,对于整个系统的电压电流大小影响不明显。图9可以看出,对于系统效率影响不大,验证了多支路恒流恒压输出的各个支路相互独立、互不影响、可以独立设计的特点。

45.以上所述仅表达了本发明的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形、改进及替代,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1