磁力驱动机构的制作方法

本发明涉及一种动力的,具体而言是涉及一种磁力驱动机构,借以能利用致动单元的切换使两侧磁力作用模块至少其中之一产生相对运动,使致动单元的切换动作更为省力、且平稳顺畅,进一步可减少磁性组件的使用数量,以简化结构及降低成本。

背景技术:

1、传统动力机具的动力来源主要来自电动马达或是内燃机(如燃油或燃气引擎)驱动齿轮组来产生所需的线性运动或旋转运动。以其中电动马达而言,若要达到高动力输出,除了必须绕设体积较大的额定激磁线圈与转子外,其控制组件及控制电路的材料成本极高,例如要提高启动电流须加粗电缆及大型接触启动组和压降电阻,且控制电气零件体积庞大占用空间,整体组装成本及维修成本相对提高,更必须耗费较高的电能,于此激磁线圈方能驱使体积笨重的转子运转,从而达到额定转速的高动力输出的目的,由此可见,电动马达无论是在耗能、制造成本以及动力输出效能上皆有改善空间。

2、为了解决前述问题,业界开发有利用磁力来驱动的磁动装置如中国台湾专利第i325923号、第i640149号及中国台湾专利第m502288号、第m560542号等,这类磁动装置主要是由至少两相对设置的磁组所构成,而利用两磁组相对磁极的同性相斥(磁斥力)及异性相吸(磁吸力)的磁作用力,使两磁组可以通过磁极的切换,使两磁组间产生磁斥力与磁吸力的反复交错作用,而令该两磁组产生往复运动并生成一动能并输出至一动力输出单元(如发电系统、齿轮箱等),以供利用;

3、由于在磁作用力范围内,控制最近距离时的磁斥力比控制最远距离时的磁吸力反应速率更高,因此如何有效控制磁斥力成为主要课题。由于前述磁能传动装置中的磁作用力切换如是采用切换其中一磁组的磁极作法,无形间就会产生抗矩,而必需施以较大的作用力才能完成,不仅操作上极为费力,也影响到控制切换磁作用力的速度与平顺性,且也需提高相关控制组件的规格,无形间提高整体装置的成本。

4、换言之,如何尽量简化切换磁斥力与磁吸力的结构,且使磁组间磁作用力切换更为快速、且平顺,是相关业界所亟欲思考的课题所在,亦是本发明所欲探讨的。

5、有鉴于上述缺失弊端及需求,本发明人遂以从事相关技术以及产品设计制造的多年经验,针对以上课题加以研究发明,并积极寻求解决之道,经不断努力的研究与试作,终于成功开发出一种磁力驱动机构,借以克服现有因磁作用力结构复杂及费力所衍生的困扰与不便。

技术实现思路

1、因此,本发明的主要目的是在提供一种磁力驱动机构,借以能在不改变同极性的磁力作用模块磁极下进行磁作用力的切换,使相对磁力作用模块能利用反复交错的磁吸、斥力来产生相对运动,以转换成可供输出的动力,因而提高其动力输出的效能。

2、再者,本发明的主要目的是在提供一种磁力驱动机构,其可有效简化结构,且在切换相对磁作用力时具有省力之效,而能增进其切换动作的速度及平顺,而能提高其能源转换效率。

3、有基于此,本发明主要是通过下列的技术手段,来实现前述的目的及其功效,本发明提供一种磁力驱动机构,其特征在于:包括有:

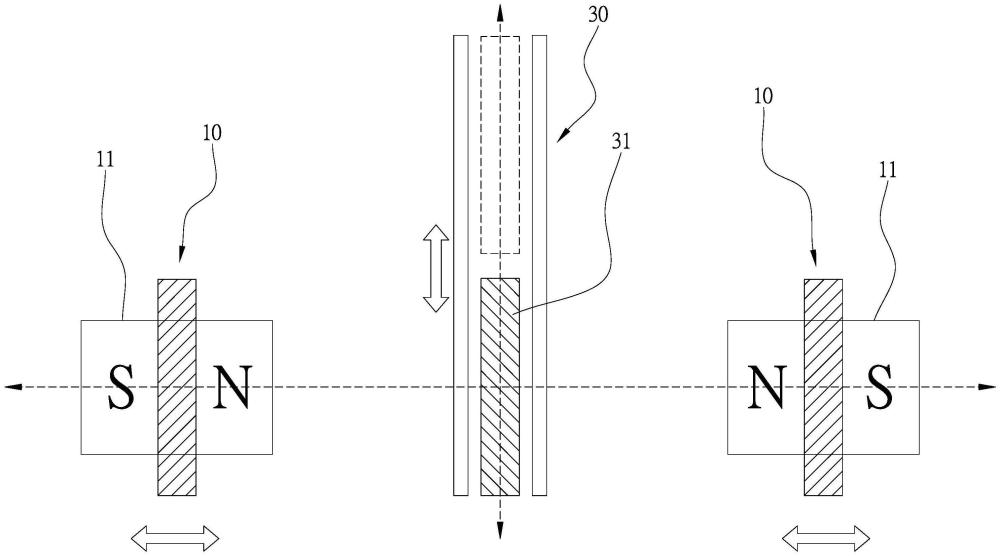

4、两个以上的磁力作用模块,各该磁力作用模块是呈间隔排列,且各该磁力作用模块分别具有一磁性件,而相邻的磁力作用模块的磁性件呈同极相对,令相邻的磁力作用模块能够受磁性件同极相斥的磁斥作用而相对位移;

5、一个以上的致动模块,各该致动模块以不接触的间隔方式分设于相邻磁力作用模块间,且各该致动模块分别具有一能够对相邻磁力作用模块磁性件产生磁吸作用的导磁件,各该致动模块的导磁件能够在对应两侧磁力作用模块磁吸作用范围的一作用位置及脱离两侧磁力作用模块磁吸作用范围的一非作用位置之间位移;

6、使得两侧相邻的磁力作用模块中至少一磁力作用模块能受各该致动模块作用产生磁吸位移、又或受相邻的磁力作用模块作用产生磁斥位移,令被选择性作动的各该磁力作用模块能利用反复交错的磁吸、磁斥来产生相对运动,以转换成可供输出的线性或旋转动力。

7、所述的磁力驱动机构,其中:该致动模块的导磁件选自导磁率高的材料。

8、所述的磁力驱动机构,其中:该致动模块与两侧相邻磁力作用模块的不接触的间隔方式是低导磁率或不具有导磁率的隔板、间隙空间所构成。

9、所述的磁力驱动机构,其中:该磁能驱动装置是令该两个以上的磁力作用模块与该致动模块在一基架上呈线性间隔排列,其中该基架两侧分别设有一同轴的轨道,而两个轨道上分别滑设有一磁力作用模块,且两侧的磁力作用模块的磁性件呈同极相对,该致动模块设在基架的两侧轨道间,且该致动模块的导磁件滑设于一离间滑轨组,当该导磁件在相对两侧磁力作用模块的磁吸作用的作用位置与脱离磁吸作用的非作用位置间位移时,两侧磁力作用模块在相对靠近与相对远离的位置间线性往复相对运动,令两侧的磁力作用模块分别生成一往复位移的动能。

10、所述的磁力驱动机构,其中:该磁能驱动装置是令该两个以上的磁力作用模块与该致动模块在一基架上呈线性间隔排列,其中该基架上设有一安装杆及一轨道,而该安装杆上固设有一被定义为作为固定件的磁力作用模块,且该轨道上滑设有另一被定义为作为移动件的磁力作用模块,而两侧的磁力作用模块的磁性件呈同极相对,该致动模块设在基架的安装杆与轨道间,且该致动模块的导磁件滑设于一离间滑轨组,当该导磁件在相对两侧磁力作用模块的磁吸作用的作用位置与脱离磁吸作用的非作用位置间位移时,该作为移动件的磁力作用模块对应该作为固定件的磁力作用模块相对靠近与相对远离的位置间线性往复相对运动,令该作为移动件的磁力作用模块生成一往复位移的动能。

11、所述的磁力驱动机构,其中:该磁能驱动装置是线性矩阵式结构,其是在一基架的两端利用一安装杆分别固设有一作为固定件的磁力作用模块,且该基架在两侧作为固定件的磁力作用模块间设有复数作为移动件的磁力作用模块,各该作为移动件的磁力作用模块分别滑设于一与前述安装杆同轴的轨道,且各该作为移动件的磁力作用模块与相邻作为移动件的磁力作用模块或作为固定件的磁力作用模块的磁性件是呈交错的同极相对状,再者该基架在作为固定件的磁力作用模块与相邻作为移动件的磁力作用模块及两两相邻作为移动件的磁力作用模块间分别设有一致动模块,且相邻致动模块的导磁件分别依序位于作用位置及非作用位置,使得相邻的各该致动模块的导磁件能够交错操作,而令相邻磁力作用模块对应致动模块相对产生磁吸作用、又或相邻磁力作用模块产生磁斥作用,使得各该作为移动件的磁力作用模块能够产生线性往复相对运动,令各该作为移动件的磁力作用模块能生成一往复位移的动能。

12、所述的磁力驱动机构,其中:该磁能驱动装置中作为移动件的磁力作用模块连接一线性输出单元,供分别利用往复位移的输出形成线性动力。

13、所述的磁力驱动机构,其中:该磁能驱动装置中作为移动件的磁力作用模块连接一曲柄输出单元,供分别利用往复位移的输出转换成旋转动力。

14、所述的磁力驱动机构,其中:该磁能驱动装置是同轴转筒式结构,其是在一作为定子的固定轴套上设有复数等距的磁力作用模块,该固定轴套的内、外侧中至少其中一侧设有一同轴、作为转子的旋转轴套,且该旋转轴套上设有复数等距的磁力作用模块,再者该固定轴套与该旋转轴套的磁力作用模块为相同或倍数,而该固定轴套的磁力作用模块与该旋转轴套的磁力作用模块呈同极相对状,该固定轴套与该等旋转轴套间设有一同轴的致动框架,且各该致动框架上设有复数等距的致动模块,该致动框架上的致动模块数量位置与该固定轴套及该旋转轴套上具有最多磁力作用模块者相对,该致动框架的各该致动模块的导磁件能够沿轴线同步在作用位置及非作用位置上移动,令该固定轴套与该旋转轴套的磁力作用模块能够对应该致动模块相对产生磁吸作用、又或令该固定轴套与该旋转轴套的相邻磁力作用模块产生磁斥作用,使得该作为转子的旋转轴套能够产生相对旋转运动,令各该作为转子的旋转轴套能生成一旋转动能。

15、所述的磁力驱动机构,其中:该磁能驱动装置是转盘式结构,其是在一固定框体轴心设有一旋转轴,该固定框体上间隔设有至少一与旋转轴同轴、且相枢转的固定盘,而该旋转轴上间隔设有至少一能够同步转动的旋转盘,该固定盘与该旋转盘是呈交错排列状,再者各该固定盘上设有至少一同轴心的磁列圈,且固定盘上各该磁列圈上具有复数等距的磁力作用模块,各该旋转盘上设有至少一同轴心的磁列圈,且旋转盘上各该磁列圈上具有复数等距的磁力作用模块,而前述固定盘与旋转盘的磁列圈与磁力作用模块呈相对状,相邻固定盘与旋转盘上同一半径的磁列圈的相对磁力作用模块是呈同极相对状,再者该固定框体上设有一致动组,该致动组在各该相邻的固定盘与旋转盘间设有一致动盘,而各该致动盘上设有至少一同轴心、且对应前述磁列圈的致动圈,且各该致动盘上各该致动圈上具有复数等距的致动模块,各该致动盘上的致动模块数量位置与该固定盘及该旋转盘的磁力作用模块相对,再者该致动组能够同步作动各该致动盘的各该致动模块的导磁件于作用位置及非作用位置之间移动,令该固定盘与该旋转盘的磁力作用模块能够对应该致动模块相对产生磁吸作用,又或令相邻的该固定盘与该旋转盘的相邻磁力作用模块产生磁斥作用,使得各该作为转子的旋转盘能够带动该旋转轴产生相对旋转运动,令该旋转轴能够被各该作为转子的旋转盘驱动生成一旋转动能。

16、借此,通过上述技术手段的具体实现,使得本发明的磁力驱动机构能利用两侧相邻的磁力作用模块中至少一磁力作用模块能受各该致动模块作用产生磁吸位移、又或受相邻的磁力作用模块作用产生磁斥位移,如此能在不改变同极性的磁力作用模块下进行磁斥作用与磁吸作用的切换,令被选择性作动的各该磁力作用模块能利用反复交错的磁吸、磁斥来产生相对运动,以转换成可供输出的线性或旋转动力,其可有效简化结构,且在切换相对磁作用力时具有省力之效,而能增进其切换动作的速度及平顺,而能提高其能源转换效率,从而增加产品的附加价值,并提升其经济效益。

17、为能够进一步了解本发明的构成、特征及其他目的,以下乃列举本发明的若干较佳实施例,并配合附图详细说明如后,同时让熟悉该项技术领域的一般技术人员能够具体实施。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!