一种核电余热强化电渗发电系统

本发明属于核电,具体涉及一种核电余热强化电渗发电系统。

背景技术:

1、近年来我国核电事业发展迅速,核电装机容量不断提升。然而,目前运行的核电站均采用海水作为循环冷却用水,约2/3的能量以余热的方式经冷却水进入海洋环境,造成排放口及其附近区域海水温度升高,形成水体热污染,导致海洋生物的生长与繁殖受到影响,破坏海洋生物链及海洋生态环境,这种处理方式称为“一次循环冷却”。另外一种温排水的处理方式是排至冷却塔,采用冷却塔来冷却循环水,冷却水携带的余热经冷却塔释放到环境大气中,称为“二次循环冷却”。例如,美国的104台核电机组中,60台使用一次冷却,35台使用湿式冷却塔的二次冷却,9台使用根据环境条件进行切换的双冷却系统。我国目前所有运行和在建核电站均选用滨海厂址,采用以海水为最终热阱的一次循环冷却方式。

2、针对目前核电站温排水存在的问题,考虑到核电站的温排水为海水且离子浓度和温度较高,可以采用离子电渗发电技术,提升核电站温排水的余热利用效率,并减少温排水对海洋生态环境的影响。

3、离子电渗发电技术是一种新型发电技术,工作原理为电解液在多种源动力的驱动下,带电离子在具有选择性的纳米孔道内定向迁移从而产生电流。电渗发电通常由高浓度腔室、纳米膜和低浓度腔室三部分构成,而多种源动力通常为浓度梯度、温度梯度和压力梯度。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种核电余热强化电渗发电系统,利用温排水的盐差能进行电渗发电,并利用温排水的余热和乏汽的余热,调节淡水温度和海水温度,使电渗发电的发电效率最优;另一方面,在提高发电效率的同时,可以减轻凝汽器的冷凝负荷,并使海水温度降低至水域平均温度,降低温排水对海洋生态的影响。

2、本发明采用以下技术方案:

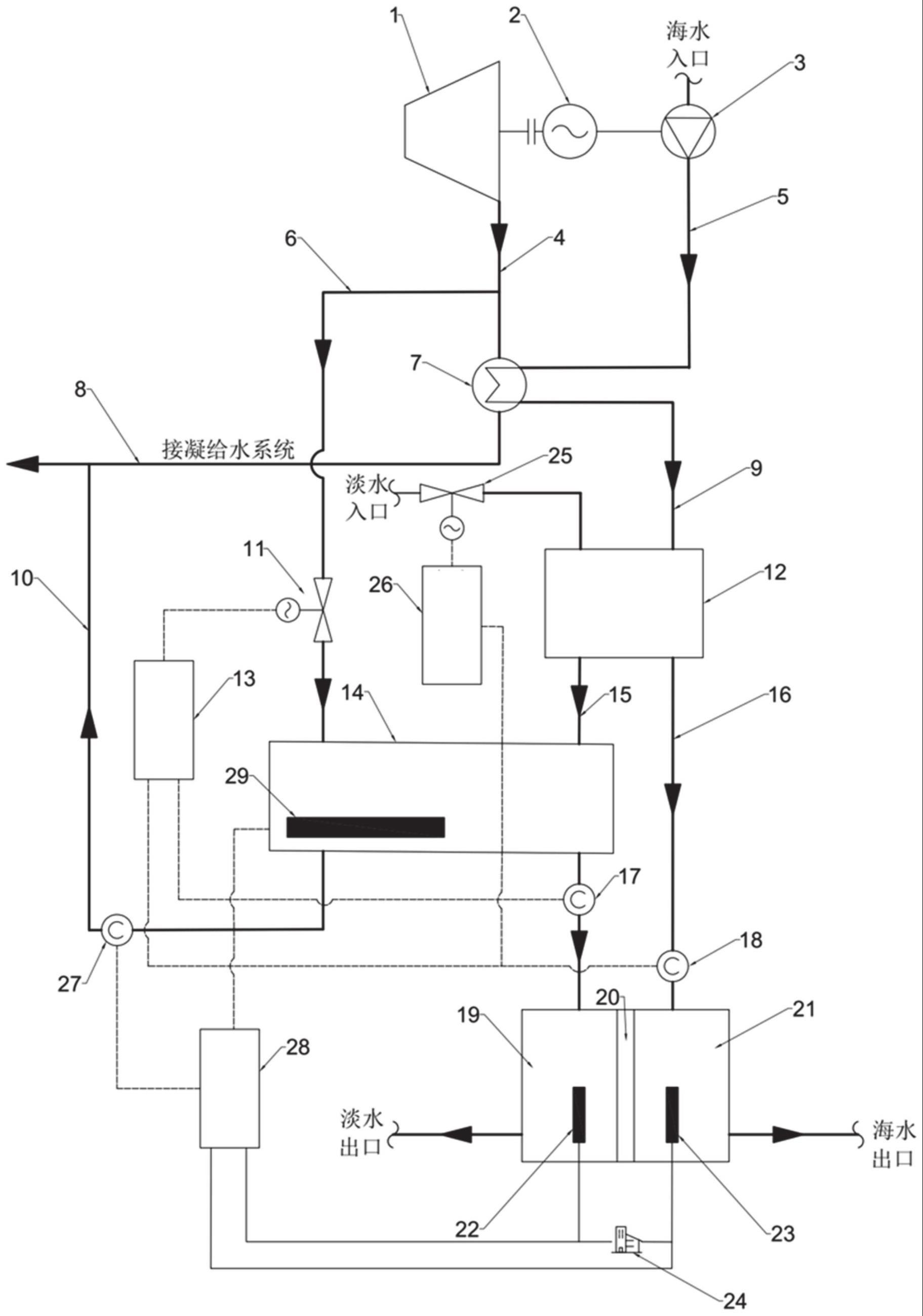

3、一种核电余热强化电渗发电系统,包括:

4、核电站的温排水系统,是指将汽轮机乏汽与循环冷却水在凝汽器中进行热交换的系统,其中,循环冷却水为海水,温排水指热交换后温度上升的循环冷却水;所述的温排水可以降低温度后排到自然水域,且作为电渗发电时第二腔室的流体;

5、热交换系统,一方面可以提升淡水温度,强化电渗发电的效率;另一方面可以降低凝汽器的冷凝负荷,实现核电余热的有效利用,提升核电机组运行效率;温排水与常温淡水首先在第一换热器中进行热交换,将温排水降至水域平均温度;淡水与汽轮机乏汽在第二换热器中进行热交换,将进入电渗发电系统的淡水和海水温差控制在最佳值;

6、电渗发电系统包括装有淡水的第一腔室、装有海水的第二腔室、纳米薄膜、第一电极、第二电极和外电路;基于第二腔室和第一腔室的浓度差驱动海水中的阳离子由纳米薄膜中的选择性通道从第二腔室定向迁移至第一腔室而形成离子电流,外电路电子从第二电极移至第一电极形成电流,完成电渗发电。

7、具体的,电渗发电系统还包括发电机和抽取循环冷却水的泵,泵可由发电机直接供电,汽轮机排出的乏汽在进入凝汽器前,抽取部分进入热交换系统中,减少凝汽器的冷凝负荷,并将进入电渗发电系统的淡水和海水温差调控至最佳值。

8、具体的,热交换系统中包含海水温度控制系统、淡水温度控制系统和乏汽冷凝控制系统;热交换系统可以将海水的温度降至当前水域的平均温度,减少核电站温排水对海洋生态环境的影响。

9、进一步的,海水温度控制系统由淡水流量调节阀、海水温度传感器和海水温度控制器组成;海水温度传感器测量第一换热器出口处海水的温度,海水温度控制器根据海水温度测量值与其设定值的偏差控制淡水流量调节阀开度,通过调节淡水流量将最终排放的海水冷却至当前水域的平均温度。

10、进一步的,淡水温度控制系统由乏汽流量调节阀、海水/淡水温度传感器和淡水温度控制器组成;海水/淡水温度传感器分别测量第一换热器出口处海水的温度和第二换热器出口处淡水的温度,淡水温度控制器根据海水/淡水温度测量值控制第二换热器进口的乏汽流量调节阀开度,通过调节乏汽流量使得第二换热器的淡水出口温度比第一换热器的海水出口温度高。

11、进一步的,乏汽冷凝控制系统由凝水温度传感器、冷板功率调节器和乏汽冷凝控制器组成;凝水温度传感器测量第二换热器出口处乏汽冷凝后的温度,乏汽冷凝控制器根据乏汽冷凝温度测量值与其设定值的偏差调节第二换热器中冷板的输入功率,通过调节冷板功率使得乏汽完全冷凝。

12、进一步的,控制系统中的控制器采用pid控制器,并从海水温度控制系统中引出淡水流量调节阀开度信号前馈给淡水温度控制系统,提升淡水温度的调控速度。

13、具体的,热交换系统中第一换热器采用新型塔式结构的换热器。

14、进一步的,热交换系统中第二换热器为汽水换热器,换热器出口处加入冷板,电渗发电系统给冷板供电,用以完全冷却乏汽,使其可以进入核电站二回路凝给水系统中循环。

15、具体的,电渗发电系统中的纳米薄膜带有阳离子选择通道,且纳米孔为非对称结构。

16、与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:

17、本发明充分利用核电站的乏汽余热和温排水余热,将其与电渗发电系统相结合,淡水经过核电站凝汽器产生的温排水和汽轮机乏汽的两级加热后,作为电渗发电系统中第一腔室的循环给水;温排水将部分热量传递给淡水后,作为电渗发电系统中第二腔室的循环给水;通过设计淡水温度控制系统,将进入电渗发电系统的淡水和海水温差调控至最佳值,最大化电渗发电的效率;通过设计的海水温度控制系统,将温排水温度调控至自然水域的平均温度。本发明可在提高核能发电效率的同时,显著降低核电站温排水对海洋生态环境的影响,提升核电站的经济和生态效益。

18、本发明创造性地利用了温度对电渗发电性能的影响,以核电站温排水作为电渗发电系统中高浓度侧的工质,将被温排水和汽轮机乏汽加热之后的淡水作为电渗发电系统中低浓度侧的工质,并将两者温差调控至最佳值,达到充分利用核电余热提升电渗发电效率的目的。在汽轮机乏汽与淡水的换热中,加入了淡水温度控制系统,有以下好处:

19、1)将电渗发电系统两腔室进口流体的温差控制在最佳值,使电渗发电效率维持在一个较高的水平;

20、2)将核电站温排水温度降低至当前水域的平均温度;

21、3)有效利用了部分汽轮机乏汽并使其完全冷凝,减轻了核电站二回路凝汽器的冷凝压力;

22、4)电渗发电系统所产生的电能可以储存起来,供给核电站厂用电或补充为备用电源,提高能源的利用效率,降低核电站的运行成本。

23、下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

技术特征:

1.一种核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,电渗发电系统还包括发电机和抽取循环冷却水的泵,泵由发电机直接供电,汽轮机排出的乏汽在进入凝汽器前,抽取部分进入热交换系统中,并将进入电渗发电系统的淡水和海水温差调控至最佳值。

3.根据权利要求1所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,热交换系统包含海水温度控制系统、淡水温度控制系统和乏汽冷凝控制系统;热交换系统用于将海水的温度降至当前水域的平均温度。

4.根据权利要求3所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,海水温度控制系统由淡水流量调节阀、海水温度传感器和海水温度控制器组成;海水温度传感器测量第一换热器出口处海水的温度,海水温度控制器根据海水温度测量值与其设定值的偏差控制淡水流量调节阀开度,通过调节淡水流量将最终排放的海水冷却至当前水域的平均温度。

5.根据权利要求3所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,淡水温度控制系统由乏汽流量调节阀、海水/淡水温度传感器和淡水温度控制器组成;海水/淡水温度传感器分别测量第一换热器出口处海水的温度和第二换热器出口处淡水的温度,淡水温度控制器根据海水/淡水温度测量值控制第二换热器进口的乏汽流量调节阀开度,通过调节乏汽流量使得第二换热器的淡水出口温度比第一换热器的海水出口温度高。

6.根据权利要求3所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,乏汽冷凝控制系统由凝水温度传感器、冷板功率调节器和乏汽冷凝控制器组成;凝水温度传感器测量第二换热器出口处乏汽冷凝后的温度,乏汽冷凝控制器根据乏汽冷凝温度测量值与其设定值的偏差调节第二换热器中冷板的输入功率,通过调节冷板功率使得乏汽完全冷凝。

7.根据权利要求3所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,控制系统中的控制器采用pid控制器,并从海水温度控制系统中引出淡水流量调节阀开度信号前馈给淡水温度控制系统,提升淡水温度的调控速度。

8.根据权利要求1所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,热交换系统中第一换热器采用新型塔式结构的换热器。

9.根据权利要求1或8所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,热交换系统中第二换热器为汽水换热器,换热器出口处加入冷板,电渗发电系统给冷板供电,用以完全冷却乏汽后进入核电站二回路凝给水系统中循环。

10.根据权利要求1所述的核电余热强化电渗发电系统,其特征在于,电渗发电系统中的纳米薄膜带有阳离子选择通道,且纳米孔为非对称结构。

技术总结

本发明公开了一种核电余热强化电渗发电系统,包括核电站的温排水系统、热交换系统与电渗发电系统;温排水系统是指将汽轮机乏汽与循环冷却水在凝汽器中进行热交换的系统,其中,循环冷却水为海水,温排水指热交换后温度升高的循环冷却水;热交换系统,温排水与常温淡水进行热交换,将温排水降至水域平均温度后,将淡水与汽轮机乏汽进行热交换,用于实现电渗发电系统中淡水和海水的温差控制;电渗发电系统,用于将海水中的阳离子经纳米薄膜定向迁移形成离子电流,并通过外电路电子迁移形成电流以完成电渗发电。本发明在提高电渗发电效率的同时,显著降低核电站温排水对海洋生态环境的影响,提升核电站的经济和生态效益。

技术研发人员:王鹏飞,解景尧,任秦龙

受保护的技术使用者:西安交通大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!