一种省级储能电站规划方法与流程

本发明属于电力系统规划领域,具体涉及一种省级储能电站规划方法。

背景技术:

1、能源转型已成为当前经济社会可持续发展的必然选择。相关文件提出利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制,促进储能发展,以及明确指出抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备。

2、储能电站可应用于新能源波动平抑、调峰调频和电网备用电源等多种应用场景,是支撑未来电网的重要组成部分。电能储存的形式可分为4类:机械储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)、电化学储能(如锂离子电池、钠硫电池、液流电池、铅酸电池、镍镉电池、超级电容器等)、电磁储能(如超导电磁储能等)、氢储能和相变储能(如冰蓄冷等)。抽水蓄能、压缩空气储能和电池储能为目前技术成熟度比较高、应用较多的储能技术。在各种储能技术中,抽水蓄能和压缩空气储能比较适用于电网调峰;电池储能比较适用于中小规模储能和新能源发电;超导电磁储能和飞轮储能比较适用于电网调频和电能质量保障;超级电容器储能比较适用于混合储能。

3、传统储能系统的规划以抽水蓄能电站为主,主要是开展省级调峰计算来实现抽水蓄能电站的容量预测。但是电化学储能电站则在电网侧、发电侧和用户侧均存在多方面的应用价值。现有技术可以基于调峰需求得到电化学储能电站在整个系统中的所需容量,但是无法分析电化学储能电站在延缓电网升级、减少输配电阻塞、提高供电可靠性方面的所需容量,因此无法实现省级区域内储能电站的整体容量规划,无法适应新型电力系统的发展需要。

技术实现思路

1、本发明的目的在于解决上述现有技术的不足,从而提供一种省级储能电站规划方法,不仅可依据全省负荷特性确定本省储能电站的最大规划容量和功率,还可按照省级负荷的综合调节效果,确定最终储能电站的规划容量和功率,有效解决了传统仅依据调峰平衡进行省级储能电站规划的局限性,可体现了电网中各因素对储能容量发展的影响,为电网的规划发展提供重要技术支撑。

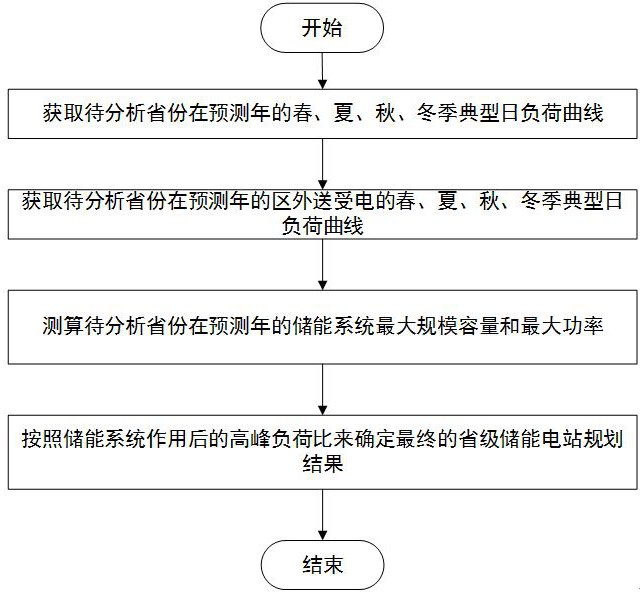

2、本发明的目的在于提供一种省级储能电站规划方法,包括如下步骤:

3、一种省级储能电站规划方法,包括以下步骤:

4、步骤1:获取待分析省份在预测年的春季典型日负荷曲线c1(春)、夏季典型日负荷曲线c1(夏)、秋季典型日负荷曲线c1(秋)、冬季典型日负荷曲线c1(冬);

5、步骤2:获取待分析省份在预测年的区外送受电的春季典型日负荷曲线c2(春)、夏季典型日负荷曲线c2(夏)、秋季典型日负荷曲线c2(秋)、冬季典型日负荷曲线c2(冬),其中待分析省份向区外送电取正,接收区外电力时取负;

6、步骤3:根据步骤1和2获取的各典型日负荷曲线,测算待分析省份在预测年的储能系统最大规模容量和最大功率;

7、步骤4:在待分析省份在预测年的储能系统最大规模容量和最大功率的基础上,按照储能系统作用后的高峰负荷比来确定最终的省级储能电站规划结果。

8、步骤3具体为:

9、步骤31:以改善负荷曲线至理想负荷曲线为目标,分别计算春、夏、秋、冬4个季节的典型日的24小时净负荷曲线c1(春)—c2(春)、c1(夏)—c2(夏)、c1(秋)—c2(秋)、c1(秋)—c2(秋),并求取春、夏、秋、冬4个季节的典型日负荷的净负荷平均值m春、m夏、m秋、m冬,保证m春、m夏、m秋、m冬满足下述公式,并根据公式确定k1、k2、k3和k4的值,

10、

11、

12、

13、

14、上述公式中,c1(春)i、c2(春)i分别表示待分析省份在预测年的春季典型日负荷曲线的i小时时刻的值、待分析省份在预测年的区外送受电的春季典型日负荷曲线的i小时时刻的值;c1(夏)i、c2(夏)i分别表示待分析省份在预测年的夏季典型日负荷曲线的i小时时刻的值、待分析省份在预测年的区外送受电的夏季典型日负荷曲线的i小时时刻的值;c1(秋)i、c2(秋)i分别表示待分析省份在预测年的秋季典型日负荷曲线的i小时时刻的值、待分析省份在预测年的区外送受电的秋季典型日负荷曲线的i小时时刻的值;c1(冬)i、c2(冬)i分别表示待分析省份在预测年的冬季典型日负荷曲线的i小时时刻的值、待分析省份在预测年的区外送受电的冬季典型日负荷曲线的i小时时刻的值;k1、k2、k3和k4分别表示春季典型日负荷的24小时净负荷中等于春季净负荷平均值m春的时刻、夏季典型日负荷的24小时净负荷中等于夏季净负荷平均值m夏的时刻、秋季典型日负荷的24小时净负荷中等于秋季净负荷平均值m秋的时刻、冬季典型日负荷的24小时净负荷中等于冬季净负荷平均值m冬的时刻;表示典型日在k1时刻前春季净负荷平均值超过春季典型日实际净负荷的累计电量;表示典型日在k1时刻后春季典型日实际净负荷超过春季净负荷平均值的累计电量;表示典型日在k2时刻前夏季净负荷平均值超过夏季典型日实际净负荷的累计电量;表示典型日在k2时刻后夏季典型日实际净负荷超过夏季净负荷平均值的累计电量;表示典型日在k3时刻前秋季净负荷平均值超过秋季典型日实际净负荷的累计电量;表示典型日在k3时刻后秋季典型日实际净负荷超过秋季净负荷平均值的累计电量;表示典型日在k4时刻前冬季净负荷平均值超过冬季典型日实际净负荷的累计电量;表示典型日在k4时刻后冬季典型日实际净负荷超过冬季净负荷平均值的累计电量;

15、步骤32:储能最大容量配置按当日充电电量ch和当日放电电量di相等,即

16、

17、

18、

19、

20、上述公式中,ch1和di1代表待分析省份在预测年的春季典型日充电量或日放电量;ch2和di2代表待分析省份在预测年的夏季典型日充电量或日放电量;ch3和di3代表待分析省份在预测年的秋季典型日充电量或日放电量;ch4和di4代表待分析省份在预测年冬季典型日充电量或日放电量;s春代表典型日在k1时刻前春季净负荷平均值超过春季典型日实际净负荷的累计电量;s夏代表典型日在k2时刻前夏季净负荷平均值超过夏季典型日实际净负荷的累计电量;s秋代表典型日在k3时刻前秋季净负荷平均值超过秋季典型日实际净负荷的累计电量;s冬代表典型日在k4时刻前冬季净负荷平均值超过冬季典型日实际净负荷的累计电量;

21、步骤33:储能最大功率配置按削峰或填谷的最大需求计算,

22、即p春=max(p1(春),p2(春)),

23、p夏=max(p1(夏),p2(夏)),

24、p秋=max(p1(秋),p2(秋)),

25、p冬=max(p1(冬),p2(冬));

26、其中p1(春)=max(c1(春)+c2(春))—m春,p2(春)=m春—min(c1(春)+c2(春));

27、p1(夏)=max(c1(夏)+c2(夏))—m夏,p2(夏)=m夏—min(c1(夏)+c2(夏));

28、p1(秋)=max(c1(秋)+c2(秋))—m秋,p2(秋)=m秋—min(c1(秋)+c2(秋));

29、p1(冬)=max(c1(冬)+c2(冬))—m冬,p2(冬)=m冬—min(c1(冬)+c2(冬))。

30、p春、p夏、p秋、p冬分别代表春季、夏季、秋季、冬季储能系统配置的最大功率;p2(春)代表在k1时刻前春季净负荷平均值超过春季典型日实际净负荷的最大值;p1(春)代表在k1时刻后春季典型日实际净负荷超过春季净负荷平均值的最大值;p2(夏)代表在k2时刻前夏季净负荷平均值超过夏季典型日实际净负荷的最大值;p1(夏)代表在k2时刻后夏季典型日实际净负荷超过夏季净负荷平均值的最大值;p2(秋)代表在k3时刻前秋季净负荷平均值超过秋季典型日实际净负荷的最大值;p1(秋)代表在k3时刻后秋季典型日实际净负荷超过秋季净负荷平均值的最大值;p2(冬)代表在k4时刻前冬季净负荷平均值超过冬季典型日实际净负荷的最大值;p1(冬)代表在k4时刻后冬季典型日实际净负荷超过冬季净负荷平均值的最大值。

31、步骤34:待分析省份在预测年的储能系统最大功率p=max(p春,p夏,p秋,p冬),待分析省份在预测年的储能系统最大容量s=max(s春,s夏,s秋,s冬)。

32、步骤4具体为:

33、步骤41:按照储能电站日总发电量和日总充电量相等的原则,分析计算下述公式:

34、

35、

36、

37、

38、上述公式中,k11和k12为储能电站在春季典型日的充电起始时刻和截止时刻;k11和k12时刻对应的典型日春季净负荷值相等,记为m春1,为通过储能电站充电行为调节后的春季典型日净负荷值;k13和k14为储能电站在春季典型日的放电起始时刻和截止时刻,k13和k14时刻对应的典型日春季净负荷值相等,记为m春2,为通过储能电站放电行为调节后的春季典型日净负荷值;k21和k22为储能电站在夏季典型日的充电起始时刻和截止时刻;k21和k22时刻对应的典型日夏季净负荷值相等,记为m夏1,为通过储能电站充电行为调节后的夏季典型日净负荷值;k23和k24为储能电站在夏季典型日的放电起始时刻和截止时刻,k23和k24时刻对应的典型日夏季净负荷值相等,记为m夏2,为通过储能电站放电行为调节后的夏季典型日净负荷值;k31和k32为储能电站在秋季典型日的充电起始时刻和截止时刻;k31和k32时刻对应的典型日秋季净负荷值相等,记为m秋1,为通过储能电站充电行为调节后的秋季典型日净负荷值;k33和k34为储能电站在秋季典型日的放电起始时刻和截止时刻,k33和k34时刻对应的典型日秋季净负荷值相等,记为m秋2,为通过储能电站放电行为调节后的秋季典型日净负荷值;k41和k42为储能电站在冬季典型日的充电起始时刻和截止时刻;k41和k42时刻对应的典型日冬季净负荷值相等,记为m冬1,为通过储能电站充电行为调节后的冬季典型日净负荷值;k43和k44为储能电站在冬季典型日的放电起始时刻和截止时刻,k43和k44时刻对应的典型日冬季净负荷值相等,记为m冬2,为通过储能电站放电行为调节后的冬季典型日净负荷值;

39、步骤42:计算在k11、k21、k31和k41条件下,春、夏、秋、冬季节下储能容量配置s春k、s夏k、s秋k、s冬k,得出储能系统的容量sk=max{s春k,s夏k,s秋k,s冬k},具体如下:

40、

41、

42、

43、

44、步骤43:计算在k11、k21、k31和k41条件下,春、夏、秋、冬季节下储能功率配置p春k、p夏k、p秋k、p冬k,得出储能系统的功率pk=max{p春k,p夏k,p秋k,p冬k}。

45、即p春k=max(p1k(春),p2k(春)),

46、p夏k=max(p1k(夏),p2k(夏)),

47、p秋k=max(p1k(秋),p2k(秋)),

48、p冬k=max(p1k(冬),p2k(冬));

49、其中p1k(春)=max(c1(春)+c2(春))—m春2,p2k(春)=m春1—min(c1(春)+c2(春));

50、p1k(夏)=max(c1(夏)+c2(夏))—m夏2,p2k(夏)=m夏1—min(c1(夏)+c2(夏));

51、p1k(秋)=max(c1(秋)+c2(秋))—m秋2,p2k(秋)=m秋1—min(c1(秋)+c2(秋));

52、p1k(冬)=max(c1(冬)+c2(冬))—m冬2,p2k(冬)=m冬1—min(c1(冬)+c2(冬));

53、式中,p2k(春)代表在k11时刻春季净负荷值超过k11到k12时刻间春季典型日净负荷最小值的部分;p1k(春)代表k13到k14时刻间春季典型日净负荷最大值超过k13时刻春季净负荷值的部分;p2k(夏)代表在k21时刻夏季净负荷值超过k21到k22时刻间夏季典型日净负荷最小值的部分;p1k(夏)代表k23到k24时刻间夏季典型日净负荷最大值超过k23时刻夏季净负荷值的部分;p2k(秋)代表在k31时刻秋季净负荷值超过k31到k32时刻间秋季典型日净负荷最小值的部分;p1k(秋)代表k33到k34时刻间秋季典型日净负荷最大值超过k33时刻秋季净负荷值的部分;p2k(冬)代表在k41时刻冬季净负荷值超过k41到k42时刻间冬季典型日净负荷最小值的部分;p1k(冬)代表k43到k44时刻间冬季典型日净负荷最大值超过k43时刻冬季净负荷值的部分;

54、步骤44:计算在k11、k21、k31和k41条件下,储能系统作用后的高峰负荷比为:

55、

56、步骤45:循环执行步骤1)到步骤4),得到k11、k21、k31、k41分别取为3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13或14时的高峰负荷比;按照省级电力系统规划要求中的高峰负荷比,确定的取值,继而按照步骤2)和步骤3)的方法计算得出待分析省份在预测年的储能电站的总容量sk和总功率pk。

57、与现有技术相比,本发明的有益效果为:

58、本专利提出的一种省级储能电站规划方法,首先收集待分析省份在预测年的春、夏、秋、冬季典型日负荷曲线,以及待分析省份在预测年的区外送受电的春、夏、秋、冬季典型日负荷曲线;然后测算待分析省份在预测年的储能系统最大规模容量和最大功率;在此基础上,按照储能系统作用后的高峰负荷比来确定最终的省级储能电站规划结果。

59、相比传统方法,所提出的省级储能电站规划方法,不仅可依据全省负荷特性确定本省储能电站的最大规划容量和功率,还可按照省级负荷的综合调节效果,确定最终储能电站的规划容量和功率,有效解决了传统仅依据调峰平衡进行省级储能电站规划的局限性,可体现了电网中各因素对储能容量发展的影响,为电网的规划发展提供重要技术支撑。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!