一种放电控制电路、相关设备及装置的制作方法

本技术涉及电路,尤其涉及一种放电控制电路、相关设备及装置。

背景技术:

1、在涉及到能量存储和释放的应用领域中,需要设计专门的放电控制电路来控制和管理电容器的放电过程,如新能源汽车领域及电力设备中的电容柜。

2、因设备或装置中大量电容上会残留高压电,这些高压电需要在设备关机之后对大量电容进行放电,在传统放电电路中,一般通过控制一个半导体器件和放电电阻进行放电。但是一旦半导体器件损坏,出现短路的情况,放电将不受控制,导致半导体器件一直导通,放电电路一直放电,最后造成设备故障,严重时甚至会引起火灾。另外由于半导体器件短路,如果利用数字信号处理器(dgital signal processor,dsp)无隔离的情况去驱动半导体器件,高压电会通过短路的半导体器件窜到dsp的引脚上,导致dsp损坏。因此,如何控制放电电路安全地放电,保证放电的稳定性,成为亟待解决的问题。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种放电控制电路、相关设备及装置,该放电电路可以控制电路安全地放电,减少设备故障和事故风险。

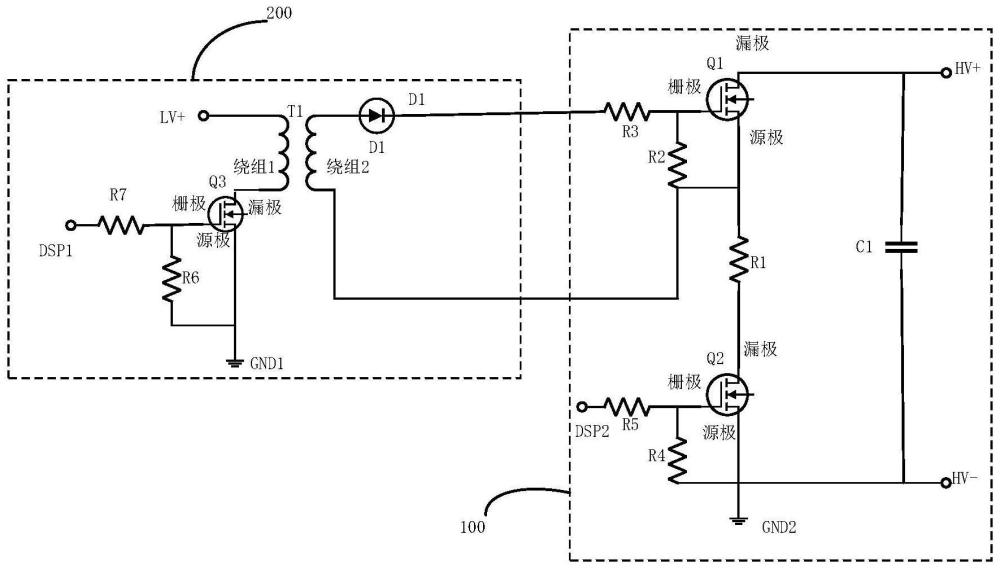

2、第一方面,本技术实施例提供了一种放电控制电路,包括放电电路、第一电压控制电路,上述放电电路包括放电设备c1、第一放电电阻r1、第一半导体q1、第二半导体q2和第一驱动控制端口,上述第一电压控制电路包括第三半导体q3、第一整流二极管d1、第一信号接收端口dsp1和第一变压器t1;其中,上述第一半导体q1的第一端和上述第二半导体q2的第二端分别串联在上述第一放电电阻r1两侧;上述第一变压器t1的第一绕组的一端与上述第三半导体q3的第二端连接,上述第一变压器t1的第一绕组的另一端用于连接第一低压电源输入端;上述第一变压器t1的第二绕组的一端与上述第一整流二极管d1的正极连接,上述第一整流二极管d1的负极通过第三电阻r3与上述第一半导体q1的控制端连接;上述第一变压器t1的第二绕组的另一端通过第二电阻r2与上述第一半导体q1的控制端连接,并且上述第一变压器t1的第二绕组的另一端与上述第一半导体q1的第一端连接;上述第一信号接收端口dsp1的输入端通过第七电阻r7与上述第三半导体q3的控制端连接,上述第三半导体q3的控制端还通过第六电阻r6接地,上述第三半导体q3的第一端接地;上述第一驱动控制端口的输入端通过第五电阻r5与上述第二半导体q2的控制端连接,上述第二半导体q2的控制端通过第四电阻r4接地。

3、上述实施例提供了一种放电控制电路,该电路实现了放电操作,通过放电设备c1将高压电能释放在第一放电电阻r1中,第一电压控制电路使用第一变压器t1将放电电路端的高电压与第一信号接收端口dsp1隔离,从而防止高压电窜向第一信号接收端口dsp1,也保护第一电压控制电路中的其他电子元器件不受高电压的影响,第一信号接收端口dsp1接收来自信号处理器的控制电信号,从而实现对放电电路的控制,电路中的半导体开关器件被用来控制电路各部分电信号的导通或关断,实现了自由地控制电路放电和保护电路安全地放电,进而减少设备故障和事故风险,第一半导体q1和第二半导体q2串联在第一放电电阻r1两侧,能解决其中任意一个半导体损坏,导致放电电路不受控制的问题,也防止高压电窜到信号接收端口连接的dsp引脚上,导致dsp损坏,电路放电不受控制,提高电路稳定性。

4、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,从上述dsp1输入的信号处理器的电信号用于驱动上述第三半导体q3,以使上述第一变压器t1从上述第一低压电源输入端得电,以控制上述第一半导体q1导通或者关断。

5、上述实施例提供了一种放电控制电路,通过控制第一半导体器件q1和第二半导体器件q2的导通或关断,可以精确地控制电路的放电和停止放电,该电路实现了高效的放电管理,通过控制信号处理器去驱动半导体器件导通或者关断,从而将放电电路的高压电传递到所需的部分,实现了对电能的精确控制和分配。

6、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,还包括第二电压控制电路,上述第二电压控制电路包括第四半导体q4、第二整流二极管d2、第二信号接收端口dsp2和第二变压器t2;其中,上述第二变压器t2的第一绕组的一端与上述第四半导体q4的第二端连接,上述第二变压器t2的第一绕组的另一端用于连接第二低压电源输入端;上述第二变压器t2的第二绕组的一端与上述第二整流二极管d2的正极连接,上述第二整流二极管d2的负极与上述第一驱动控制端口连接,上述第一驱动控制端口通过上述第五电阻r5与上述第二半导体q2的控制端连接;上述第二变压器t2的第二绕组的另一端通过第四电阻r4与上述第二半导体q2的控制端连接,并且上述第二变压器t2的第二绕组的另一端与上述第二半导体q2的第一端连接;上述第二信号接收端口dsp2的输入端通过第九电阻r9与上述第四半导体q4的控制端连接,上述第四半导体q4的控制端还通过第八电阻r8接地,上述第四半导体q4的第一端接地。

7、上述实施例提供了一种放电控制电路,该电路除了第一电压控制电路,还增加第二电压控制电路的组成,第二电压控制电路通过第二变压器t2隔离了放电电路端的高电压,使高电压信号无法流向第二信号接收端口dsp2,通过第二信号接收端口dsp2接收的电信号,可以实现对第四半导体q4的控制,从而控制第二半导体q2的导通或关断,将第一电压控制电路和第二电压控制电路结合起来,实现了对整个放电电路系统的全面控制和监测,不仅可以实现放电操作,还可以通过多端口控制实现更灵活的放电操作和管理,能解决放电电路中任意一个半导体损坏,导致放电不受控制的问题,同时,变压器可以物理隔离因放电电路半导体损坏高电压窜到dsp的引脚上面,多端口控制,还可以防止任意一个dsp因程序异常导致dsp的引脚一直放电,可以提高放电的稳定性。

8、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,从上述dsp2输入的信号处理器的电信号用于驱动上述第四半导体q4,以使上述第二变压器t2从上述第二低压电源输入端得电,以控制上述第二半导体q2导通或者关断。

9、上述实施例提供了一种放电控制电路,该电压控制电路能实现多端口控制,除了第一信号接收端口dsp1可以通过信号处理器输出的电信号控制第一半导体q1导通或者关断外,第二信号接收端口dsp2也通过电信号控制第二半导体q2的导通或关断,这为电路提供了另一种控制放电的方式,通过控制第一半导体器件q1和第二半导体q2的导通和关断,可以安全地控制电路的放电和停止放电,该电路实现了高效的放电管理,通过控制半导体器件和隔离电路,将不需要的电压安全地释放,实现了对电能的精确控制和分配。

10、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,上述第一电压控制电路还包括第二电容c2、第一发光二极管l1以及第十电阻r10,上述第二电容c2分别与上述第一整流二极管d1负极和上述第一变压器t1的第二绕组的上述另一端相连,上述第一发光二极管l1与上述第十电阻r10串联,上述第一发光二极管l1与上述第二电容c2并联;上述第二电压控制电路还包括第三电容c3、第二发光二极管l2以及第十一电阻r11,上述第三电容c3分别与上述第二整流二极管d2负极和上述第二变压器t2的第二绕组相连,上述第二发光二极管l2与上述第十一电阻r11串联,上述第二发光二极管l2与上述第三电容c3并联。

11、上述实施例提供了一种放电控制电路,该第一电压控制电路中的第二电容c2、第一发光二极管l1和第十电阻r10构成了一个放电提示和管理部分,当放电完成后,第一发光二极管l1用于提示放电过程,同时,第一发光二极管l1和第十电阻r10也用于将电压从第二电容c2放电,以保证电容不会在放电完成后继续保留电荷,发光二极管l1可以在放电操作过程中提供视觉提示,确保操作人员可以知道放电是否已完成,从而更好地管理放电过程,达到放电操作监测的目的;该第二电压控制电路能实现安全放电管理和放电提示,形成了另一个安全放电管理和放电提示部分,当放电完成后,第二发光二极管l2用于提示放电过程,同时,第二发光二极管l2和第十一电阻r11也用于将多余电压从第三电容c3释放掉,以保证第三电容c3不会在放电完成后继续保留电荷,避免在放电完成后产生潜在的危险,与前述实施例第一电压控制电路中的第二电容c2、第一发光二极管l1和第十电阻r10技术效果相类似,通过不同的电容和发光二极管组合,实现了对电压放电管理和放电提示,为电路操作提供了更完整的安全地释放电压和操作放电提示。

12、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,上述第一电压控制电路和上述第二电压控制电路共同连接到同一个信号处理器的引脚上,上述第三半导体q3的第一端和上述第四半导体q4的第一端共地。

13、上述实施例提供了一种放电控制电路,第一电压控制电路和第二电压控制电路也可以共同连接到同一个信号处理器控制端的引脚上,这种连接方式可以节省控制引脚的使用,实现两个电压控制电路的同时控制,该电路在控制引脚连接和半导体器件接地方面须保持接地电压一致性,从而实现更多样化的操作和控制方式,以适应不同的需求和应用场景。

14、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,上述放电电路还包括继电器k1、继电器k2和第二驱动控制端口,上述继电器k1的第一端与上述第一半导体q1的第一端连接,上述继电器k1的第二端与上述第一半导体q1的第二端连接;上述继电器k2的第一端与上述第二半导体q2的第一端连接,上述继电器k2的第二端与上述第二半导体q2的第二端连接;第二驱动控制端口与上述继电器k1的第三端和上述继电器k2的第三端连接。

15、上述实施例提供了一种放电控制电路,第二驱动控制端口通过对继电器k1和继电器k2的控制,可以切换电路连接,连接方式提供了灵活性和多样性,可以根据按照需求切换继电器导通替代半导体导通,在一些散热条件不利的场合,避免半导体长时间工作,有助于降低发热,减少电路元件因高温而导致的损坏风险。

16、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,在放电控制过程中,通过上述dsp1、dsp2、第二驱动控制端口按顺序循环执行以下3中控制策略,

17、第一控制策略:在第一时长内,上述dsp1通过驱动上述第三半导体q3,以使上述第一变压器t1从上述第一低压电源输入端得电,以控制上述第一半导体q1导通,上述dsp2通过驱动上述第四半导体q4,以使上述第二变压器t2从上述第二低压电源输入端得电,以控制上述第二半导体q2导通;待上述继电器k1导通后,上述dsp1再控制上述第一半导体q1关断,待上述继电器k2导通后,上述dsp2再控制上述第二半导体q2关断;最后第二驱动控制端口控制上述继电器k1和上述继电器k2断开;

18、第二控制策略:在上述第一时长结束后的第二时长内,上述dsp1通过驱动上述第三半导体q3,以使上述第一变压器t1从上述第一低压电源输入端得电,以控制上述第一半导体q1导通,上述dsp2通过驱动上述第四半导体q4,以使上述第二变压器t2从上述第二低压电源输入端得电,以控制上述第二半导体q2导通;待上述第二驱动控制端口控制上述继电器k1和上述继电器k2导通后,上述第二驱动控制端口再控制上述继电器k1和上述继电器k2断开,最后上述dsp1控制上述第一半导体q1关断,上述dsp2控制上述第二半导体q2关断。

19、第三控制策略:在上述第二时长结束后的第三时长内,上述dsp1通过驱动上述第三半导体q3,以使上述第一变压器t1从上述第一低压电源输入端得电,以控制上述第一半导体q1导通,上述dsp2通过驱动上述第四半导体q4,以使上述第二变压器t2从上述第二低压电源输入端得电,以控制上述第二半导体q2导通;待上述第二驱动控制端口控制上述继电器k1和上述继电器k2导通后,上述dsp1控制上述第一半导体q1关断,上述dsp2控制上述第二半导体q2关断;最后上述第二驱动控制端口再控制上述继电器k1和上述继电器k2断开。

20、上述实施例提供了一种放电控制电路,描述了三种放电控制策略,每一种在特定的时间段内控制继电器和半导体的工作状态,以实现不同的电路工作方式,信号接收端口dsp1、dsp2、第二驱动控制端口都通过电信号执行不同的控制,通过控制继电器和半导体的状态来实现对电路工作状态的调整,通过这种控制方式,这种灵活性和多样性可以根据需求切换不同的半导体工作状态,通过半导体瞬间导通,能够应对初始的大电流,然后转交给继电器暂时替代半导体导通,这种方式能够减少了在不利于散热的环境下的热量产生,以免半导体长时间工作导致过热,延长电路及其元器件使用寿命,减少半导体损坏的风险,优化了放电过程。

21、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,上述第一时长、上述第二时长和上述第三时长相同。

22、上述实施例提供了一种放电控制电路,通过第二驱动控制端口控制继电器导通或者关断和dsp1、dsp2对半导体的精确控制,可以实现在特定的时间段内切换不同的控制策略,确保电路工作状态按预期顺序变化,控制策略允许不同的半导体轮流工作,可以减少单个半导体长时间工作的时长,降低损坏风险,延长电路和半导体的使用寿命。

23、结合第一方面,在一种可能的实现方式中,上述第一时长、上述第二时长和上述第三时长各不相同,并按预设周期循环地将上述第三时长的大小替换到上述第一时长中、将上述第一时长的大小替换到上述第二时长中、将上述第二时长的大小替换到上述第三时长中。

24、上述实施例提供了一种放电控制电路,通过周期性地改变这些时长,系统可以实现动态的放电控制,使放电过程的方式和时间变化,以适应不同的需求或应对不同的环境条件,通过这种循环替换机制,控制周期中各阶段的时长可以自动改变,不同大小的时长可以对应不同的控制需求或电路性能优化,提高放电过程的效率或适应性,也能解决半导体长时间工作导致过热问题。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!