软硬结合板的制作方法

1.本实用新型涉及一种软硬结合板,具体涉及一种具有气隙的软硬结合板。

背景技术:

2.线路板依照绝缘层的可挠性可分为硬性线路板与软性线路板。然而,当电子零件要焊接至软性线路板时,软性线路板无法提供足够的结构强度。在相同需要焊接电子零件的情况下,虽然硬性线路板提供了结构强度,但是硬性线路板的可挠性不佳,因而限制了硬性线路板的应用。

3.软硬结合线路板可以是由软性线路板(如:核心软层及位于其上的线路层)以及硬性线路板(如:具有上、下线路层及夹于其中的核心硬层)所组合而成的一种线路板,其兼具有软性线路板的可挠性以及硬性线路板的强度。但是,在习知的软硬结合线路板中,受限于板体的结合方式,厚度可能较厚。或是,可能因为叠构不对称会有板弯翘问题。

4.除此之外,若将两片软性线路板(如:核心软层及位于其上的线路层)以黏着的方式相堆栈,则整体的挺性或刚性较差。

技术实现要素:

5.本实用新型是针对一种软硬结合板,其可以适于弯折或挠曲。

6.根据本实用新型的实施例,软硬结合板包括第一软性绝缘板、第二软性绝缘板、硬性绝缘板、第一导电层、第二导电层以及气隙。硬性绝缘板夹于第一软性绝缘板及第二软性绝缘板之间。第一导电层位于第一软性绝缘板相对于硬性绝缘板的一侧上。第二导电层位于第二软性绝缘板相对于硬性绝缘板的一侧上。气隙位于第一软性绝缘板及第二软性绝缘板之间。

7.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,硬性绝缘板包括第一绝缘部分以及第二绝缘部分,且第一绝缘部分、第二绝缘部分、第一软性绝缘板及第二软性绝缘板构成气隙。

8.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,硬性绝缘板直接接触第一软性绝缘板及第二软性绝缘板。

9.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,第一导电层及第二导电层之间的绝缘板材仅由第一软性绝缘板、第二软性绝缘板及硬性绝缘板组成。

10.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,第一绝缘部分及第二绝缘部分彼此分离。

11.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,气隙为开放式。

12.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,气隙包括第一气隙以及第二气隙。

13.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,其中第一气隙及第二气隙彼此不相连。

14.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,第一气隙具有第一延伸方向,第二

气隙具有第二延伸方向,且第一延伸方向及第二延伸方向不垂直。

15.在根据本实用新型的实施例的软硬结合板中,第一导电层及第二导电层的至少其中之一为图案化导电层。

16.基于上述,由于本实用新型的软硬结合板具有气隙。因此,经由气隙所在的区域,可以使本实用新型的软硬结合板可以适于弯折或挠曲。

附图说明

17.包含附图以便进一步理解本实用新型,且附图并入本说明书中并构成本说明书的一部分。附图说明本实用新型的实施例,并与描述一起用于解释本实用新型的原理。

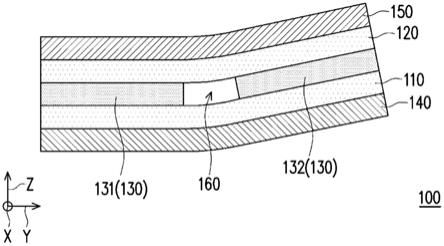

18.图1a为依照本实用新型第一实施例的一种软硬结合板的一种状态下的剖视示意图;

19.图1b为依照本实用新型第一实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图;

20.图1c为依照本实用新型第一实施例的一种软硬结合板的另一种状态下的剖视示意图;

21.图2a为依照本实用新型第二实施例的一种软硬结合板的一种状态下的剖视示意图;

22.图2b为依照本实用新型第二实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图;

23.图2c为依照本实用新型第二实施例的一种软硬结合板的另一种状态下的剖视示意图;

24.图3为依照本实用新型第三实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图;

25.图4为依照本实用新型第四实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图;

26.图5为依照本实用新型第五实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图。

27.附图标号说明

28.100、200、300、400、500:软硬结合板;

29.s1:第一侧边;

30.s2:第二侧边;

31.s3:第三侧边;

32.s4:第四侧边;

33.110:第一软性绝缘板;

34.120:第二软性绝缘板;

35.130、230:硬性绝缘板;

36.131:第一绝缘部分;

37.132:第二绝缘部分;

38.233:第三绝缘部分;

39.140:第一导电层;

40.150:第二导电层;

41.160、360:气隙;

42.160d、360d:延伸方向;

43.261、461、561:第一气隙;

44.261d、461d、561d:第一延伸方向;

45.262、462、562:第二气隙;

46.262d、462d、562d:第二延伸方向;

47.x,y,z:方向。

具体实施方式

48.现将详细地参考本实用新型的示范性实施例,示范性实施例的实例说明于附图中。只要有可能,相同组件符号在附图和描述中用来表示相同或相似部分,并且可以简化或省略相应的描述。

49.有关本实用新型的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图的各实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等,仅是参考附加附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明,而并非用来限制本实用新型。并且,为了清楚表示不同附图之间的方向关系,于部份的图示中以卡氏坐标系统(cartesian coordinate system;即xyz直角坐标系统)来表示对应的方向。

50.图1a为依照本实用新型第一实施例的一种软硬结合板的一种状态下的剖视示意图。图1b为依照本实用新型第一实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图。图1c为依照本实用新型第一实施例的一种软硬结合板的另一种状态下的剖视示意图。另外,为求清楚表示,于图1a至图1c中可能省略示出了部分的组件。举例而言,在图1c中仅示例性的示出软硬结合板100的硬性绝缘板130及对应的气隙160。

51.请参照图1a至图1c,软硬结合板100包括第一软性绝缘板110、第二软性绝缘板120、硬性绝缘板130、第一导电层140、第二导电层150以及气隙160。硬性绝缘板130夹于第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120之间。第一导电层140位于第一软性绝缘板110相对于硬性绝缘板130的一侧上。也就是说,第一软性绝缘板110可以位于第一导电层140与硬性绝缘板130之间。第二导电层150位于第二软性绝缘板120相对于硬性绝缘板130的一侧上。气隙160位于第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120之间。

52.在本实施例中,在上视状态下(如:图1b所示出的方向),软硬结合板100可以为矩形。但本实用新型不限于此。

53.在本实施例中,气隙160可以具有延伸方向160d,且延伸方向160d基本上可以平行于软硬结合板100的一边。但本实用新型不限于此。举例而言,软硬结合板100可以具有第一侧边s1及相对于第一侧边s1的第二侧边s2。气隙160的延伸方向160d基本上可以平行于第一侧边s1或第二侧边s2。

54.在一实施例中,硬性绝缘板130的材料可以包括含有半固化(b

‑

stage)环氧树脂的玻璃纤维层(prepreg,pp)或是含有已固化(c

‑

stage)环氧树脂的玻璃纤维层(fr4)。当然,

本实施例仅用以举例说明,本实用新型并不限制硬性绝缘板130的种类。

55.在一实施例中,第一软性绝缘板110或第二软性绝缘板120的材料可以包括聚亚酰胺(polyimide;pi)、聚碳酸酯(polycarbonate;pc)、聚酰胺(polyamide;pa)、聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate;pet)、聚萘二甲酸乙二醇酯(polyethylene naphthalate;pen)、聚乙烯亚胺(polyethylenimine;pei)、聚氨酯(polyurethane;pu)、聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane;pdms)、压克力系(acrylate)聚合物例如是聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate;pmma)等、醚系(ether)聚合物例如是聚醚砜(polyethersulfone;pes)或聚醚醚酮(polyetheretherketone;peek)等、聚烯(polyolefin)或其他可挠性材料。当然,本实施例仅用以举例说明,本实用新型并不限制第一软性绝缘板110或第二软性绝缘板120的种类。

56.在本实施例中,硬性绝缘板130的杨氏模量(young's modulus)大于第一软性绝缘板110的杨氏模量,且硬性绝缘板130的杨氏模量大于第二软性绝缘板120的杨氏模量。以这种方式,可以使本实用新型的软硬结合板100整体上具有较好的挺性或刚度。另一方面,由于本实用新型的软硬结合板100具有气隙160。因此,经由气隙160所在的区域,可以使本实用新型的软硬结合板100可以适于弯折或挠曲。

57.举例而言,图1a及图1b所示出的可以是软硬结合板100在无施加外力下所具有的平整状态,图1c所示出的可以是软硬结合板100在对软硬结合板100的一侧(如:第一侧边s1或第二侧边s2)施加外力下所具有的弯折或挠曲状态。如图1c所示,经由气隙160所在的区域,可以使本实用新型的软硬结合板100可以适于弯折或挠曲。

58.在本实施例中,硬性绝缘板130可以包括第一绝缘部分131以及第二绝缘部分132。第一绝缘部分131、第二绝缘部分132、第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120可以构成气隙160。也就是说,气隙160至少是由第一绝缘部分131的一边缘、第二绝缘部分132的一边缘、第一软性绝缘板110的一边缘及第二软性绝缘板120的一边缘所构成。

59.在本实施例中,第一绝缘部分131及第二绝缘部分132彼此分离。

60.在本实施例中,气隙160为开放式。也就是说,气隙160内的气体可以与外部气体相流通或循环。

61.在本实施例中,硬性绝缘板130直接接触第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120。

62.在一实施例中,第一软性绝缘板110直接接触第一导电层140及硬性绝缘板130。

63.在一实施例中,第二软性绝缘板120直接接触第二导电层150及硬性绝缘板130。

64.在本实施例中,第一导电层140及第二导电层150之间的绝缘板材仅由第一软性绝缘板110、第二软性绝缘板120及硬性绝缘板130组成。

65.在本实施例中,由于第一导电层140及第二导电层150之间的绝缘板材为仅有三层的结构(即,第一软性绝缘板110、硬性绝缘板130及第二软性绝缘板120所组成)。因此,可以使本实用新型的软硬结合板100整体的厚度可以较薄。另外,经由第一导电层140及第二导电层150之间的绝缘板材的堆栈方式(即,第一软性绝缘板110、硬性绝缘板130及第二软性绝缘板120依序堆栈),可以使绝缘板材的叠构较为对称。以这种方式,可以降低软硬结合板100的不平整问题(如:无施力状态下的弯翘)。

66.在本实施例中,第一导电层140及第二导电层150的至少其中之一为图案化导电

层。前述的图案化导电层可以是有特定的线路布局。也就是说,软硬结合板100可以(但,不限)为软硬结合线路板。

67.图2a为依照本实用新型第二实施例的一种软硬结合板的一种状态下的剖视示意图。图2b为依照本实用新型第二实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图。图2c为依照本实用新型第二实施例的一种软硬结合板的另一种状态下的剖视示意图。第二实施例的软硬结合板200与第一实施例的软硬结合板100类似,本实施例采用图2a至图2c针对软硬结合板200进行描述。值得注意的是,在图2a至图2c中,相同或相似的标号表示相同或相似的组件,故针对图1a至图1c中说明过的组件于此简化或省略相应的描述。另外,为求清楚表示,于图2a至图2c中可能省略示出了部分的组件。举例而言,在图1c中仅示例性的示出软硬结合板200的硬性绝缘板230及对应的气隙261、262。

68.请参照图2a至图2c,软硬结合板200包括第一软性绝缘板110、第二软性绝缘板120、硬性绝缘板230、第一导电层140、第二导电层150、第一气隙261以及第二气隙262。硬性绝缘板230夹于第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120之间。第一导电层140位于第一软性绝缘板110相对于硬性绝缘板230的一侧上。第二导电层150位于第二软性绝缘板120相对于硬性绝缘板230的一侧上。第一气隙261及第二气隙262位于第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120之间。

69.在本实施例中,硬性绝缘板230的材质可以相同或相似于前述实施例的硬性绝缘板130。也就是说,硬性绝缘板230的杨氏模量大于第一软性绝缘板110的杨氏模量,且硬性绝缘板230的杨氏模量大于第二软性绝缘板120的杨氏模量。

70.在本实施例中,第一气隙261及第二气隙262彼此不相连。

71.在本实施例中,第一气隙261具有第一延伸方向261d,第二气隙262具有第二延伸方向262d,且第一延伸方向261d及第二延伸方向262d基本上不垂直。

72.在本实施例中,第一延伸方向261d及第二延伸方向262d的至少其中之一可以平行于软硬结合板200的一边。但本实用新型不限于此。举例而言,第一气隙261的第一延伸方向261d基本上可以平行于第一侧边s1或第二侧边s2。又举例而言,第二气隙262的第二延伸方向262d基本上可以平行于第一侧边s1或第二侧边s2。

73.在本实施例中,第一气隙261的第一延伸方向261d及第二气隙262的第二延伸方向262d基本上不垂直。举例而言,第一气隙261的第一延伸方向261d及第二气隙262的第二延伸方向262d基本上相平行。

74.在本实施例中,经由多个气隙160(如:第一气隙261及第二气隙262),可能可以使软硬结合板200的弯折度或挠曲度提升。

75.在本实施例中,硬性绝缘板230可以包括第一绝缘部分131、第二绝缘部分132以及第三绝缘部分233。

76.在本实施例中,第一绝缘部分131、第二绝缘部分132、第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120可以构成第一气隙261。也就是说,第一气隙261至少是由第一绝缘部分131的一边缘、第二绝缘部分132的一边缘、第一软性绝缘板110的一边缘及第二软性绝缘板120的一边缘所构成。

77.在本实施例中,第一绝缘部分131及第二绝缘部分132彼此分离。

78.在本实施例中,第一气隙261为开放式。也就是说,第一气隙261内的气体可以与外

部气体相流通或循环。

79.在本实施例中,第二绝缘部分132、第三绝缘部分233、第一软性绝缘板110及第二软性绝缘板120可以构成第二气隙262。也就是说,第二气隙262至少是由第二绝缘部分132的一边缘、第三绝缘部分233的一边缘、第一软性绝缘板110的一边缘及第二软性绝缘板120的一边缘所构成。

80.在本实施例中,第二绝缘部分132及第三绝缘部分233彼此分离。

81.在本实施例中,第二气隙262为开放式。也就是说,第二气隙262内的气体可以与外部气体相流通或循环。

82.举例而言,图2a及图2b所示出的可以是软硬结合板200在无施加外力下所具有的平整状态,图2c所示出的可以是软硬结合板200在对软硬结合板200的一侧(如:第一侧边s1或第二侧边s2)施加外力下所具有的弯折或挠曲状态。如图2c所示,经由第一气隙261及/或第二气隙262所在的区域,可以使本实用新型的软硬结合板200可以适于弯折或挠曲。

83.图3为依照本实用新型第三实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图。第三实施例的软硬结合板300与第一实施例的软硬结合板100类似,本实施例采用图3针对软硬结合板300进行描述。值得注意的是,在图3中,相同或相似的标号表示相同或相似的组件,故针对图1a至图1c中说明过的组件于此简化或省略相应的描述。另外,为求清楚表示,于图3中可能省略示出了部分的组件。举例而言,在图3中仅示例性的示出软硬结合板300的硬性绝缘板130及对应的气隙360。

84.请参照图3,软硬结合板300包括第一软性绝缘板(未示出,如类似于第一实施例中的第一软性绝缘板110)、第二软性绝缘板(未示出,如类似于第一实施例中的第二软性绝缘板120)、硬性绝缘板130、第一导电层(未示出,如类似于第一实施例中的第一导电层140)、第二导电层(未示出,如类似于第一实施例中的第二导电层150)以及气隙360。气隙360位于第一软性绝缘板(未示出,如类似于第一实施例中的第一软性绝缘板110)及第二软性绝缘板(未示出,如类似于第一实施例中的第二软性绝缘板120)之间。

85.在本实施例中,气隙360可以具有延伸方向360d,且延伸方向360d基本上可以不平行于软硬结合板300的任何一边(如:第一侧边s1、第二侧边s2、第三侧边s3或第四侧边s4)。

86.图4为依照本实用新型第四实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图。第四实施例的软硬结合板400与第二实施例的软硬结合板200类似,本实施例采用图4针对软硬结合板400进行描述。值得注意的是,在图4中,相同或相似的标号表示相同或相似的组件,故针对图2a至图2c中说明过的组件于此简化或省略相应的描述。另外,为求清楚表示,于图4中可能省略示出了部分的组件。举例而言,在图4中仅示例性的示出软硬结合板400的硬性绝缘板230及对应的气隙461、462。

87.请参照图4,软硬结合板400包括第一软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第一软性绝缘板110)、第二软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第二软性绝缘板120)、硬性绝缘板230、第一导电层(未示出,如类似于第二实施例中的第一导电层140)、第二导电层(未示出,如类似于第二实施例中的第二导电层150)、第一气隙461以及第二气隙462。第一气隙461及第二气隙462位于第一软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第一软性绝缘板110)及第二软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第二软性绝缘板120)之间。

88.在本实施例中,第一气隙461具有第一延伸方向461d,第二气隙462具有第二延伸方向462d。第一延伸方向461d及第二延伸方向462d基本上可以不平行于软硬结合板400的任何一边(如:第一侧边s1、第二侧边s2、第三侧边s3或第四侧边s4)。

89.在本实施例中,第一延伸方向461d及第二延伸方向462d基本上彼此平行,但本实用新型不限于此。

90.图5为依照本实用新型第五实施例的一种软硬结合板的一种状态下的上视示意图。第五实施例的软硬结合板500与第二实施例的软硬结合板200类似,本实施例采用图5针对软硬结合板500进行描述。值得注意的是,在图5中,相同或相似的标号表示相同或相似的组件,故针对图2a至图2c中说明过的组件于此简化或省略相应的描述。另外,为求清楚表示,于图5中可能省略示出了部分的组件。举例而言,在图5中仅示例性的示出软硬结合板500的硬性绝缘板230及对应的气隙561、562。

91.请参照图5,软硬结合板500包括第一软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第一软性绝缘板110)、第二软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第二软性绝缘板120)、硬性绝缘板230、第一导电层(未示出,如类似于第二实施例中的第一导电层140)、第二导电层(未示出,如类似于第二实施例中的第二导电层150)、第一气隙561以及第二气隙562。第一气隙561及第二气隙562位于第一软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第一软性绝缘板110)及第二软性绝缘板(未示出,如类似于第二实施例中的第二软性绝缘板120)之间。

92.在本实施例中,第一气隙561具有第一延伸方向561d,第二气隙562具有第二延伸方向562d。第一延伸方向561d及第二延伸方向562d的至少其中之一基本上可以不平行于软硬结合板500的任何一边(如:第一侧边s1、第二侧边s2、第三侧边s3或第四侧边s4)。

93.在本实施例中,第一延伸方向561d及第二延伸方向562d基本上彼此不平行。

94.基于上述,由于本实用新型的软硬结合板具有气隙。因此,经由气隙所在的区域,可以使本实用新型的软硬结合板可以适于弯折或挠曲。

95.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1