间接蒸发冷却机组及数据中心的制作方法

1.本技术涉及数据中心制冷调节领域,特别涉及一种间接蒸发冷却机组及数据中心。

背景技术:

2.随着数据中心规模和集成度的发展,服务器设备功率密度与日俱增,热密度增长,就带来了两方面的问题:一方面,机房内消耗的电量大幅度的增长;另一方面,服务器散热问题变得越来越严重,消耗大量能源,还会因为冷却调节不够合理,还会因为设备发热而导致设备停机。

3.目前的数据中心制冷设备,模式单一,无法利用季节和昼夜温差变化减少能源消耗,对自然冷源利用低,不能合理调节控制数据机房温度,传统蒸发冷却机组喷淋冷却与冷却侧的负荷不匹配,水消耗过多,机械制冷投入时机不尽合理、运行时间长、耗能多等等原因,导致制冷消耗的电能占到机房能耗的35%以上,而且制冷效果还有待提高,这对数据中心的日常管理工作带来一定的困难。

4.因此亟需设计可变速调节的间接蒸发冷却机组,完成数据中心机房全年运行的精准制冷调节,从而解决了数据中心的制冷自然冷源利用率低,能耗多等问题。

技术实现要素:

5.本技术的目的在于提供一种间接蒸发冷却机组及数据中心,可以根据实时温度进行制冷调节,降低能耗。

6.为实现上述目的,本技术一方面提供一种间接蒸发冷却机组,包括换热芯体、喷淋组件和机械制冷组件;所述换热芯体具备内循环进气口、内循环出气口、外循环进气口和外循环出气口;所述内循环出气口处设有内循环风机组件,所述外循环出气口处设有外循环风机组件,所述内循环风机组件和所述外循环风机组件的转速可调节;所述机械制冷组件包括压缩机、冷凝器、电子膨胀阀和蒸发器;所述压缩机、冷凝器、电子膨胀阀和蒸发器通过管路串联构成一循环回路,且所述电子膨胀阀用于调节所述循环回路中的冷媒的流量。

7.作为上述技术方案的进一步改进:所述电子膨胀阀具体有两个,分别为第一电子膨胀阀和第二电子膨胀阀;所述第一电子膨胀阀和所述第二电子膨胀阀串联在所述所述冷凝器和所述蒸发器之间,所述第二电子膨胀阀与所述冷凝器之间串联有干燥过滤器,且所述第二电子膨胀阀和所述干燥过滤器与所述第一电子膨胀阀并联。

8.作为上述技术方案的进一步改进:所述冷凝器位于所述外循环出气口和所述外循环风机组件之间;所述蒸发器位于所述内循环出气口和所述内循环风机组件之间。

9.作为上述技术方案的进一步改进:所述喷淋组件包括蓄液槽、喷淋部和水泵;所述蓄液槽的出水口通过另一管路连接有水泵和喷淋部,所述水泵用于从所述蓄液槽内抽取制冷液,以使制冷液从所述喷淋部喷出至所述换热芯体上;所述水泵的流量可调;所述喷淋部包括第一喷淋头和第二喷淋头;所述第一喷淋头与所述外循环进气口对应设置,所述外循

环出气口与所述第二喷淋头对应设置。

10.为实现上述目的,本技术另一方面还提供一种数据中心,包括待冷却区域和上述的间接蒸发冷却机组;所述间接蒸发冷却机组连接在所述待冷却区域一侧;所述间接蒸发冷却机组的外循环进气口和外循环出气口与所述数据中心的外部空气连通,从而形成外部冷却循环;所述间接蒸发冷却机组的内循环进气口和内循环出气口与所述待冷却区域内部连通,从而形成内部冷却循环。

11.作为上述技术方案的进一步改进:所述待冷却区域内设有温度传感器和湿度传感器。

12.为实现上述目的,本技术另一方面还提供一种数据中心的制冷控制方法,包括:将制冷控制模式分为四个制冷模式,分别为模式一、模式二、模式三和模式四;

13.当所述模式一启动时:所述外循环风机组件和所述内循环风机组件动作,所述外部冷却循环和所述内部冷却循环在所述换热芯体处进行热交换;

14.当所述模式二启动时:所述外循环风机组件、所述内循环风机组件和所述喷淋组件同时动作,对流经所述外部冷却循环的空气进行喷淋,喷淋后的蒸发吸热加上所述外部冷却循环通过所述换热芯体与所述内部冷却循环换热;

15.当所述模式三启动时:所述外循环风机组件、所述内循环风机组件、所述喷淋组件和所述机械制冷组件同时动作,此时,所述第一电子膨胀阀打开,所述第二电子膨胀阀关闭,对所述内循环出气口的出风进行机械制冷;

16.当所述模式四启动时:在所述模式三的基础上,所述第一电子膨胀阀关闭,所述第二电子膨胀阀打开,此时,所述机械制冷组件的循环回路流经所述干燥过滤器,从而在对所述内循环出气口的出风进行机械制冷的同时进行除湿处理。

17.作为上述技术方案的进一步改进:基于不同季节和湿度传感器判断,选择启动所述模式一、模式二、模式三和模式四中的一个;

18.当处于冬季时,所述模式一启动;当处于春季或秋季时,所述模式二启动;当处于夏季时,所述模式三启动;所述模式三启动后,基于所述湿度传感器检测结果判断是否启动所述模式四;其中,当所述检测结果大于阈值时,所述模式四启动;在任何一种模式下,所述待冷却区域的进风口温度可根据所述温度传感器的检测值与预设的目标温度值的大小情况,进行实时调节。

19.由此可见,本技术提供的技术方案,通过不同季节和湿度情况选择不同运行模式,合理利用不同季节的外部空气温度进行散热,降低能耗;同时,根据每天的昼夜温差变化,利用温度传感器检测并通过调节外循环风机组件的转速、内循环风机组件的转速、水泵的流量和电子膨胀阀的流量进行精准调节,满足服务器散热的及时需求,最大限度地利用自然冷源,还满足数据机房空调的能耗降低;进一步的,将冷凝器设置在外循环出气口和外循环风机组件之间,可在外部冷却循环运行的同时对冷凝器进行降温,合理利用外循环风机组件;并设置两个喷淋头对外循环进气口和外循环出气口处喷淋,提高喷淋降温效果。

附图说明

20.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于

本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

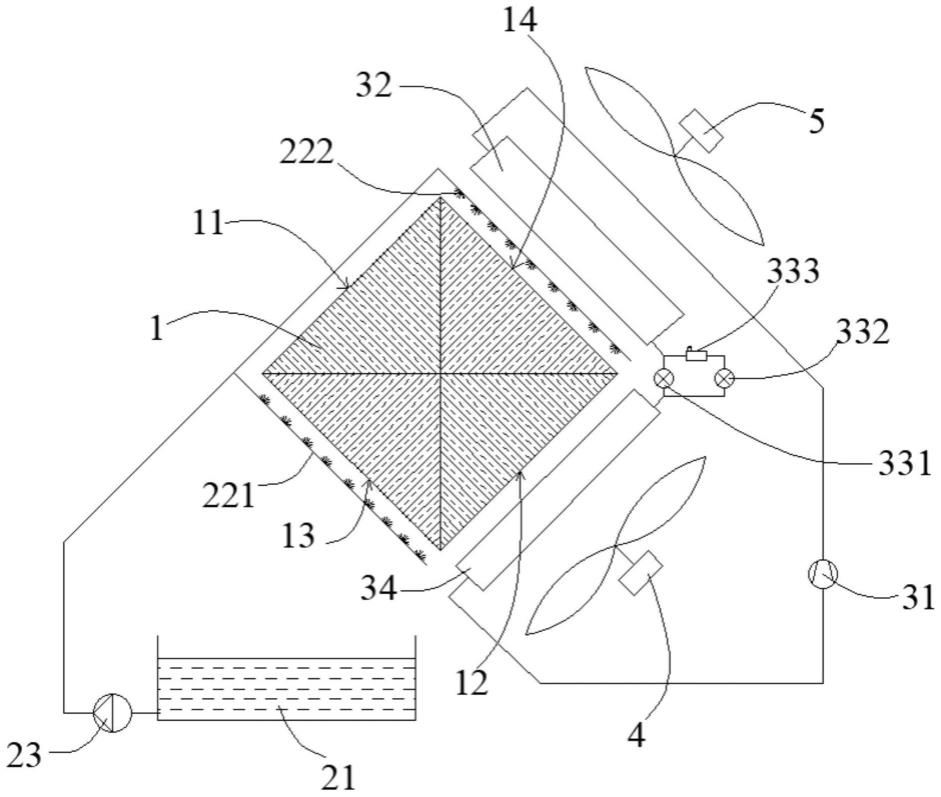

21.图1是本技术提供的一种实施方式中间接蒸发冷却机组的结构示意图;

22.图2是本技术提供的一种实施方式中数据中心的结构示意图;

23.图中:1、换热芯体;11、内循环进气口;12、内循环出气口;13、外循环进气口;14、外循环出气口;2、喷淋组件;21、蓄液槽;221、第一喷淋头;222、第二喷淋头;23、水泵;3、机械制冷组件;31、压缩机;32、冷凝器;331、第一电子膨胀阀;332、第二电子膨胀阀;333、干燥过滤器;34、蒸发器;4、内循环风机组件;5、外循环风机组件;6、待冷却区域;61、温度传感器;62、湿度传感器。

具体实施方式

24.为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术实施方式作进一步地详细描述。本技术使用的例如“上”、“上方”、“下”、“下方”、“第一端”、“第二端”、“一端”、“另一端”等表示空间相对位置的术语是出于便于说明的目的来描述如附图中所示的一个单元或特征相对于另一个单元或特征的关系。空间相对位置的术语可以旨在包括设备在使用或工作中除了图中所示方位以外的不同方位。例如,如果将图中的设备翻转,则被描述为位于其他单元或特征“下方”或“之下”的单元将位于其他单元或特征“上方”。因此,示例性术语“下方”可以囊括上方和下方这两种方位。设备可以以其他方式被定向(旋转90度或其他朝向),并相应地解释本文使用的与空间相关的描述语。

25.此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“滑动连接”、“固定”、“套接”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

26.目前的数据中心制冷设备,模式单一,无法利用季节和昼夜温差变化减少能源消耗,对自然冷源利用低,不能合理调节控制数据机房温度,传统蒸发冷却机组喷淋冷却与冷却侧的负荷不匹配,水消耗过多,机械制冷投入时机不尽合理、运行时间长、耗能多等等原因,导致制冷消耗的电能占到机房能耗的35%以上,而且制冷效果还有待提高,这对数据中心的日常管理工作带来一定的困难。因此亟需设计可变速调节的间接蒸发冷却机组,完成数据中心机房全年运行的精准制冷调节,从而解决了数据中心的制冷自然冷源利用率低,能耗多等问题。

27.下面将结合附图,对本技术实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,本技术所描述的实施方式仅仅是本技术一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本技术中的实施方式,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本技术保护的范围。

28.如图1所示,在一种可实现的实施方式中,间接蒸发冷却机组,包括换热芯体1、喷淋组件2和机械制冷组件3;换热芯体1具备内循环进气口11、内循环出气口12、外循环进气口13和外循环出气口14;其中,换热芯体1为本领域的公知常识,其原理采用一个换热体上设有两组相互交差且不联通的通风道,两个通风道的气体在经过换热体时进行交换热量;

喷淋组件2则是对于外循环进气口13和外循环出气口14的空气和换热芯体1(并保证喷淋的制冷液不进入至内循环进气口11和内循环出气口12内)进行喷淋,喷淋后的水雾蒸发,吸收室外空气中的热量,对其进行降温,使其低于室外空气湿球温度,达到接近于露点温度,实现降温,未完全蒸发的水流入蓄液槽21内,形成再次循环;机械制冷组件3则是采用机械制冷的方式对内循环出风口12的出风进行降温,提高制冷效果。

29.为了实现空气外循环和空气内循环进行交互换热,在内循环出气口12处设有内循环风机组件4,外循环出气口14处设有外循环风机组件5,并确保内循环风机组件4和外循环风机组件5的转速可调节;

30.对于机械制冷组件3,具体包括压缩机31、冷凝器32、电子膨胀阀和蒸发器34;压缩机31、冷凝器32、电子膨胀阀和蒸发器34通过管路串联构成一循环回路,且电子膨胀阀用于调节循环回路中的冷媒的流量;其运行原理为,冷媒在压缩机31的压缩排出后,进入冷凝器32冷凝,然后经过电子膨胀阀的限流下,冷媒进入蒸发器34蒸发吸收内循环出气口12排出空气中的热量,进行循环机械制冷;本技术采用电子膨胀阀的流量进行调节,进行控制机械制冷的制冷量,当然也可采用变频式压缩机31,通过频率调节,调节机械制冷的制冷量。

31.进一步的,为了实现去湿功能,本技术实施例的电子膨胀阀具体有两个,分别为第一电子膨胀阀331和第二电子膨胀阀332;并且,第一电子膨胀阀331和第二电子膨胀阀332串联在冷凝器32和蒸发器34之间,第二电子膨胀阀332与冷凝器32之间串联有干燥过滤器333,且第二电子膨胀阀332和干燥过滤器333与第一电子膨胀阀331并联;通过第一电子膨胀阀331和第二电子膨胀阀332的通断选择,从而实现两种循环回路;一种循环回路,经过第一电子膨胀阀331,不具备去湿功能;另一种循环回路,经过干燥过滤器333和第二电子膨胀阀332,具备去湿功能。

32.作为优选的,冷凝器32位于外循环出气口14和外循环风机组件5之间;可在外部冷却循环运行的同时对冷凝器进行降温,合理利用外循环风机组件;蒸发器34位于内循环出气口12和内循环风机组件4之间,实现对内循环出气口12的出风进行降温。

33.在实际应用中,喷淋组件2包括蓄液槽21、喷淋部和水泵23;蓄液槽21的出水口通过另一管路连接有水泵23和喷淋部,水泵23用于从蓄液槽21内抽取制冷液,以使制冷液从喷淋部喷出至换热芯体1上;水泵23的流量可调,从而根据温度传感器61的变化,进行实时调节;

34.其中,水泵23的流量调节可采用多种方式,一、变速调节:改变水泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解;二、变径调节:叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变,我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法,称为变径调节;三、节流调节:对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的q-h曲线向左上方移动。闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小,这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节;在本技术中,为了实现节能的效果,优选采用对水泵23采用变速调节,从而降低能耗。

35.进一步的,为了提高喷淋效果,喷淋部包括第一喷淋头221和第二喷淋头222;第一喷淋头221与外循环进气口13对应设置,外循环出气口14与第二喷淋头222对应设置。

36.具体参见图2,基于相同的发明构思,本技术还提供了一种数据中心,包括待冷却

区域6和上述的间接蒸发冷却机组;间接蒸发冷却机组连接在待冷却区域6一侧;本技术中的待冷却区域6可为机房区域,也可为配电室。

37.间接蒸发冷却机组的外循环进气口13和外循环出气口14与数据中心的外部空气连通,从而形成外部冷却循环,外部冷却循环的路径具体参见图2中的依次经过外循环进气口13、换热芯体1、外循环出气口14、冷凝器32和外循环风机组件5的箭头方向,从而外部空气流入,并流出至外部空气中;

38.间接蒸发冷却机组的内循环进气口11和内循环出气口12与待冷却区域6内部连通,从而形成内部冷却循环,内部冷却循环的路径具体参见图2中的一次经过内循环进气口11、换热芯体1、内循环出气口12、蒸发器34和内循环风机组件4的箭头方向,从待冷却区域6流入,并流出至待冷却区域6内;

39.并且,在待冷却区域6内设有温度传感器61和湿度传感器62,温度传感器61用于检测待冷却区域6内的温度,湿度传感器62用于检测待冷却区域6内的湿度,对应的还需要设置一控制终端,接收温度传感器61和湿度传感器62的信号,并统一协调换热芯体1、喷淋组件2和机械制冷组件3的开闭情况。

40.基于相同的发明构思,本技术还提供了一种数据中心的制冷控制方法,包括:将间接蒸发冷却机组的制冷控制模式分为四个制冷模式,分别为模式一、模式二、模式三和模式四;

41.当模式一启动时:适用于外部空气温度较低的情况下,外循环风机组件5和内循环风机组件4动作,外部冷却循环和内部冷却循环在换热芯体1处进行热交换,由外部空气直接与内部冷却循环空气进行换热,对待冷却区域6进行降温;

42.当模式二启动时:适用于外部空气温度较高的情况下,外循环风机组件5、内循环风机组件4和喷淋组件2同时动作,对流经外部冷却循环的空气进行喷淋,喷淋后的蒸发吸热加上外部冷却循环通过换热芯体1与内部冷却循环换热,提高对待冷却区域6的降温效果;

43.当模式三启动时:适用于外部空气温度更高的情况下,外循环风机组件5、内循环风机组件4、喷淋组件2和机械制冷组件3同时动作,此时,第一电子膨胀阀331打开,第二电子膨胀阀332关闭,对内循环出气口12的出风进行机械制冷,此时,喷淋后的蒸发吸热加上外部冷却循环通过换热芯体1与内部冷却循环换热后,再经过蒸发器34进行降温,进一步提高对待冷却区域6的降温效果;

44.当模式四启动时:适用于外部空气温度更高且湿气过高的情况下,在模式三的基础上,第一电子膨胀阀331关闭,第二电子膨胀阀332打开,此时,机械制冷组件3的循环回路流经干燥过滤器333,从而在对内循环出气口12的出风进行机械制冷的同时进行除湿处理,即具备模式三的降温效果,同时具备除湿功能。

45.进一步的,本技术基于不同季节和湿度传感器62判断,选择启动模式一、模式二、模式三和模式四中的一个;

46.具体的,当处于冬季时,模式一启动;当处于春季或秋季时,模式二启动;当处于夏季时,模式三启动;模式三启动后,基于湿度传感器62检测结果判断是否启动模式四;其中,当检测结果大于阈值时,模式四启动,此处的阈值指的是预先设定的待冷却区域6内允许的湿度值。

47.更进一步的,考虑到昼夜温差变化,合理利用外部空气,有效的降低能耗和保证待冷却区域6的制冷效果,本技术在任何一种模式下,待冷却区域6的进风口温度可根据温度传感器61的检测值与预设的目标温度值的大小情况,进行实时调节,需要解释的是,此处的预设的目标温度值是指待冷却区域6内能够满足工作情况的温度值,为工作人员提前在程序内进行设定。

48.具体的实时调节方式如下:在模式一启动情况下:当检测值小于目标温度值时,降低外循环风机组件5和/或内循环风机组件4的转速;当检测值大于目标温度值时,提高外循环风机组件5和/或内循环风机组件4的转速。

49.在模式二启动情况下:当检测值小于目标温度值时,至少降低外循环风机组件5的转速、内循环风机组件4的转速和水泵23的流量(即讲点水泵23的转速)中一个;当检测值大于目标温度值时,至少提高外循环风机组件5的转速、内循环风机组件4的转速和水泵23的流量中一个。

50.在模式三启动情况下:当检测值小于目标温度值时,至少降低外循环风机组件5的转速、内循环风机组件4的转速、水泵23的流量、第一电子膨胀阀331的流量和压缩机31的频率中的一个;当检测值大于目标温度值时,至少提高外循环风机组件5的转速、内循环风机组件4的转速、水泵23的流量、第一电子膨胀阀331的流量和压缩机31的频率中的一个。

51.在模式四启动情况下:当检测值小于目标温度值时,至少降低外循环风机组件5的转速、内循环风机组件4的转速、水泵23的流量、第二电子膨胀阀332的流量和压缩机31的频率中的一个;当检测值大于目标温度值时,至少提高外循环风机组件5的转速、内循环风机组件4的转速、水泵23的流量、第二电子膨胀阀332的流量和压缩机31的频率中的一个。

52.由此可见,本技术提供的技术方案,通过不同季节和湿度情况选择不同运行模式,合理利用不同季节的外部空气温度进行散热,降低能耗;同时,根据每天的昼夜温差变化,利用温度传感器检测并通过调节外循环风机组件的转速、内循环风机组件的转速、水泵的流量和电子膨胀阀的流量进行精准调节,满足服务器散热的及时需求,最大限度地利用自然冷源,还满足数据机房空调的能耗降低;进一步的,将冷凝器设置在外循环出气口和外循环风机组件之间,可在外部冷却循环运行的同时对冷凝器进行降温,合理利用外循环风机组件;并设置两个喷淋头对外循环进气口和外循环出气口处喷淋,提高喷淋降温效果。

53.以上所述仅为本技术的较佳实施例,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1