储能变流器的控制盒的制作方法

1.本实用新型涉及储能变流器技术领域,特别涉及一种储能变流器的控制盒。

背景技术:

2.储能系统包括储能装置、储能变流器和控制盒等结构组成,其中控制盒可以精确地采集、计算电网的各项参数,输出相应控制指令,实现对电池系统的充放电管理、对网侧负荷功率的跟踪、对电池储能系统充放电功率的控制、对离网运行方式下网侧电压的控制等功能。

3.现有技术中的控制盒结构上主要是将各电子元件集成在电路板上,然后将电路板安装在盒体中,目前的控制盒存在的缺陷主要包括有:盒体采用多块板体拼接组成,控制盒的拆装也比较困难,不便与装配和检修;内部电路板布局混乱、散热性能较差等,因此对控制盒的使用寿命等故障率影响较大。

技术实现要素:

4.为解决现有技术中存在的控制盒内部空间利用率差、拆装不便的技术问题,本实用新型提出了一种储能变流器的控制盒。

5.为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案如下:一种储能变流器的控制盒,包括:第一壳体,所述第一壳体包括第一开口,所述第一壳体的与所述第一开口相对的壁上设有至少一个第一控制单板;第二壳体,所述第二壳体包括第二开口,所述第二壳体的与所述第二开口相对的壁上设有至少一个第二控制单板,所述第一壳体的第一开口和所述第二壳体的第二开口相对叩合固定形成壳体,所述壳体垂直于所述第一开口和第二开口的一侧设有端口;端盖,所述端盖设于所述端口上并同时与所述第一壳体和第二壳体固定连接。

6.进一步地,所述控制盒还包括用于固定所述端盖和壳体的连接板。

7.进一步地,在所述端口的两侧各设有一个所述连接板,所述连接板同时与所述第一壳体、第二壳体和端盖固定连接。

8.进一步地,所述连接板为90

°

折弯的板体,所述连接板的一个折弯面与所述端盖固定,所述连接板的另一个折弯面与所述第一壳体和第二壳体固定。

9.进一步地,所述端盖包括:与所述端口相垂直的折边,从所述端口深入并与所述壳体内壁相贴合的至少一个第一延伸板;所述壳体包括延伸至所述端口外并与所述折边内侧相贴合的至少一个第二延伸板;所述第一延伸板和第二延伸板相邻。

10.进一步地,所述端盖包括两个相对设置的折边,且所述连接板连接在两个所述折边之间,所述折边和所述连接板拼接成环形。

11.进一步地,所述端盖上设有接口。

12.进一步地,所述端盖还包括第一散热口,所述壳体与所述端盖相对的一端设有第二散热口。

13.进一步地,所述端盖还包括把手。

14.有益效果:与现有技术相比,本技术中在第一壳体和第二壳体上各设有控制单板,再将第一壳体和第二壳体叩合的固定,再将端盖再与第一壳体和第二壳体进行固定方式,能够使控制盒内部的空间得到更好的利用,使得控制盒的整体尺寸可以减小,同时线路连接更加简洁方便,将端盖、第一壳体和第二壳体进行拆开,能够将控制盒内部的控制板完全暴露,方便了工作人员的检修,在安装时,只需依次将控制盒的第一壳体和第二壳体安装好,再将端盖固定即可,安装效率相比现有技术而言大大提高。

附图说明

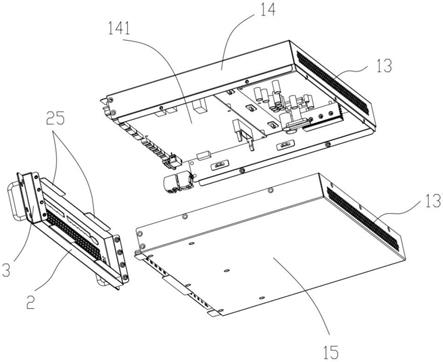

15.图1为本实用新型中控制盒的立体结构示意图。

16.图2为本实用新型中控制盒的部分爆炸结构示意图。

17.图3为本实用新型中控制盒的完全爆炸结构示意图。

18.其中,本实用新型中的主要附图标记为:

19.1、壳体;11、端口;12、第二延伸板;13、第二散热口;14、第一壳体;141、第一控制单板;15、第二壳体;151、第二控制单板;2、端盖;21、把手;22、接口;23、第一散热口;24、折边;25、第一延伸板;3、连接板。

具体实施方式

20.本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本实用新型所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。

21.本实用新型提供了一种储能变流器的控制盒,如图1至3所示,控制盒主要包括两部分,分别为壳体1和端盖2,端盖2直接盖设在壳体1的端口11上形成封闭的盒体;具体地,本技术中的壳体1包括第一壳体141和第二壳体151,第一壳体141和第二壳体151相叩合在一起拼接形成完整的壳体1。

22.具体地,第一壳体141包括一个第一开口,第一开口的方向与壳体1的端口11方向相垂直,并且在第一壳体141相对于第一开口的内壁上还设有至少一个第一控制单板141;第二壳体151包括一个第二开口,第二开口的方向与壳体1的端口11方向也保持垂直,在第二壳体151内的相对于第二开口的内壁上也设有至少一个第二控制单板151,在装配第一壳体141和第二壳体151的时候,将第一开口和第二开口相对,然后将第一壳体141和第二壳体151相对叩合在一起,通过螺栓或者卡扣固定的方式将第一壳体141和第二壳体151拼接固定在一起,第一控制单板141和第二控制单板151用于集成控制盒中的各电子元件,并将各控制单板进行连接,形成如现有技术中控制器所需的控制电路、采样电路等;本技术中的在第一壳体141和第二壳体151上各设有控制单板,再将第一壳体141和第二壳体151叩合的固定,再将端盖2再与第一壳体141和第二壳体151进行固定方式,能够使控制盒内部的空间得到更好的利用,使得控制盒的整体尺寸可以减小,同时线路连接更加简洁方便,将端盖2、第一壳体141和第二壳体151进行拆开,能够将控制盒内部的控制板完全暴露,方便了工作人

员的检修,在安装时,只需依次将控制盒的第一壳体141和第二壳体151安装好,再将端盖2固定即可,安装效率相比现有技术而言得到大大提高。

23.端盖2上设有接口22,控制盒内部的控制单板上的接线端设在端盖2的接口22中,便于控制盒接线;并且在端盖2还包括两个把手21,两个把手21便既便于将端盖2安装到壳体1上,同时也极大的方便了将控制盒安装到储能变流器中。

24.进一步地,在端盖2上还包括第一散热口23,壳体1与端盖2相对的一端设有第二散热口13,第一散热口23和第二散热口13相对设置,能够形成对流,便于冷风从控制盒中通过,从而带走控制盒内部的电子元件的热量,并且本技术中在第一壳体141和第二壳体151上的控制单板相对设置,冷风能够同时带走各控制单板上的热量,冷风在控制盒中的流通路径变短,极大的提高了控制盒的散热性能。

25.进一步地,本技术中的控制盒还包括有连接板3,连接板3用于连接固定端盖2和壳体1,通过设置连接板3来连接端盖2和壳体1,与端盖2和壳体1直接连接的方式而言,既可以先将连接板3与端盖2固定,也可以先将连接板3与壳体1固定,连接板3的设置能够提升端盖2和壳体1连接时的灵活性;同时,连接件的设置也极大的降低了端盖2和壳体1的装配难度。

26.在本实施例中,在端口11的两侧各设有一个连接板3,连接板3同时与第一壳体141、第二壳体151和端盖2固定连接;且连接板3为90

°

折弯的板体,连接板3的其中一个折弯面与端盖2固定,连接板3的另一个折弯面伸入到端口11内部与第一壳体141和第二壳体151固定,通过这样设置使得端盖2与壳体1的安装更加方便,其中连接板3与端盖2和壳体1均通过螺栓进行固定。

27.具体地,本技术中的端盖2在结构上主要包括一块盖设在端口11上的主板体,控制盒为矩形盒体,端口11为矩形,因此端盖2的主板体也设置为矩形,主板体的长度方向上的两侧各设有一个90

°

折弯的折边24,折边24用于遮挡端盖2与壳体1之间的装配缝隙,避免蚊虫的进入;并且在折边24的内侧(两个折边24相对的一侧)上还设有至少一个第一延伸板25,第一延伸板25朝向壳体1的端口11内部进行延伸,并且第一延伸板25与壳体1的内壁相贴合;在壳体1的端口11处也设有至少一个第二延伸板12,第二延伸板12朝向端口11的外侧延伸,第二延伸板12延伸至折边24的内侧并与折边24相贴合,在本实施例中第一延伸板25设有两个,两个第一延伸板25之间具有间隔,第二延伸板12设有三块,三块第二延伸板12之间也具有间隔,当端盖2与壳体1之间进行装配的时候,第一延伸板25从第二延伸板12之间的间隔处伸入到壳体1中,第二延伸板12从第一延伸板25之间的间隔处伸入到折边24内侧,第一延伸板25和第二延伸板12相邻,第一延伸板25和第二延伸板12能够将端盖2和壳体1之间进行卡接,在使用螺钉将端盖2与壳体1进行规定之前,第一延伸板25和第二延伸板12的作用下,将端盖2和壳体1之间进行约束,便于工人的后续使用螺钉进一步固定端盖2和壳体1。

28.进一步地,两个连接件设置在端盖2的宽度方向上的两侧,且连接件的上下两个端部与折边24连接在一起,这样便使得两个折边24与两个连接件相互拼接形成方环形,折边24能够遮挡在控制盒长度方向上的缝隙,同时连接件也能够遮挡在控制盒宽度方向上的缝隙,如此便提升了控制盒的密封性,避免线路露出到控制盒的外侧。

29.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:

其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1