具有内埋元件的线路板及其制作方法与流程

本技术涉及线路板,尤其涉及一种具有内埋元件的线路板及其制作方法。

背景技术:

1、为了实现线路板的集成化以及薄型化,通常需要将多个电子元件埋入线路板中。现有技术中,在线路板上同时设置多个电子元件(主动元件和被动元件)的方法通常包括:将多个电子元件同层内埋于线路板的某一介电层中;或者将其中一些电子元件内埋于线路板的介电层中,而将另一些电子元件设置于所述线路板的表面。其中,前者同层埋入多个电子元件容易影响整体线路板的刚性;后者电子元件之间的信号传输距离远,反应速度满,损耗大。另外,将电子元件设置于线路板的表面会占用布线面积,且不利于线路板的薄型化。

技术实现思路

1、有鉴于此,本技术提供一种有利于降低信号传输损耗的具有内埋元件的线路板的制作方法。

2、另外,本技术还提供一种采用上述制作方法制作的具有内埋元件的线路板。

3、本技术一实施例提供一种具有内埋元件的线路板的制作方法,包括以下步骤:

4、提供线路基板,所述线路基板包括基材层以及形成于所述基材层一表面上的第一导电线路层,所述线路基板中贯穿开设有一收容孔;

5、于所述基材层远离所述第一导电线路层的表面上贴合可剥胶;

6、将第一电子元件设置于所述收容孔中;

7、去除所述可剥胶,于所述基材层背离所述第一导电线路层的表面上设置第二导电线路层,所述第一电子元件的一侧电性连接所述第二导电线路层的一侧;

8、于所述第二导电线路层上压合第一内侧基板,于所述第一导电线路层上压合第二内侧基板;

9、于所述第一内侧基板上贯穿开设一开槽,部分所述第二导电线路层由所述开槽的底部露出;

10、于所述开槽中设置第二电子元件,所述第二电子元件电性连接于所述第二导电线路层的另一侧;

11、于所述第一内侧基板和所述第二电子元件背离所述第一电子元件的表面上压合第一外侧基板,获得具有内埋元件的线路板。

12、在一些实施方式中,所述第一电子元件为主动元件,所述第二电子元件为被动元件。

13、在一些实施方式中,所述第一电子元件包括第一本体以及与所述第一本体电性连接的第一电极和第二电极,所述第一电极和第二电极分别位于所述第一本体的相对两侧;

14、步骤“在所述基材层远离所述第一导电线路层的表面上贴合可剥胶”包括:

15、于所述第一电极设置所述可剥胶;

16、步骤“去除所述可剥胶,于所述基材层背离所述第一导电线路层的表面上设置第二导电线路层”包括:

17、于所述第一电极设置所述第二导电线路层。

18、在一些实施方式中,所述第一内侧基板包括至少一第一介质层和至少一第一内侧线路层,所述第一介质层和第一内侧线路层依次叠设于所述第二导电线路层上;贯穿所述第一介质层设置有至少一第一导通体,所述第一导通体电性连接于所述第一内侧线路层和所述第二导电线路层;

19、所述第二内侧基板包括至少一第二介质层和至少一第二内侧线路层,所述第二介质层和第二内侧线路层依次叠设于所述第一导电线路层上;贯穿所述第二介质层设置有至少二第二导通体,其中一所述第二导通体电性连接于所述第二内侧线路层和所述第一导电线路层,另一所述第二导通体电性连接于所述第二内侧线路层和所述第一电子元件的第二电极。

20、在一些实施方式中,所述第二电子元件包括第二本体和电性连接于所述第二本体的第三电极,所述第三电极的一端电性连接于所述第二导电线路层,从而所述第二电子元件电性连接于所述第一电子元件。

21、在一些实施方式中,所述第一外侧基板包括至少一第三介质层和至少一第一外侧线路层,所述第三介质层和第一外侧线路层依次叠设于所述第一内侧基板和所述第二电子元件上;

22、所述第三介质层上贯穿开设有至少二第三导通体,其中一所述第三导通体电性连接于所述第一外侧线路层和所述第三电极的另一端,另一所述第三导通体电性连接于所述第一外侧线路层和所述第一内侧线路层。

23、在一些实施方式中,步骤“于所述第一内侧基板和所述第二电子元件上压合第一外侧基板”后,还包括:

24、于所述第二内侧基板上压合第二外侧基板;

25、所述第二外侧基板包括至少一第四介质层和至少一第二外侧线路层,所述第四介质层和第二外侧线路层依次叠设于所述第二内侧基板;

26、所述第四介质层上贯穿开设有至少一第四导通体,所述第四导通体电性连接于所述第二外侧线路层和所述第二内侧线路层。

27、在一些实施方式中,步骤“于所述第二内侧基板上压合第二外侧基板”后,还包括:

28、于所述第一外侧线路层上形成第一保护层,以及在所述第二外侧线路层上形成第二保护层。

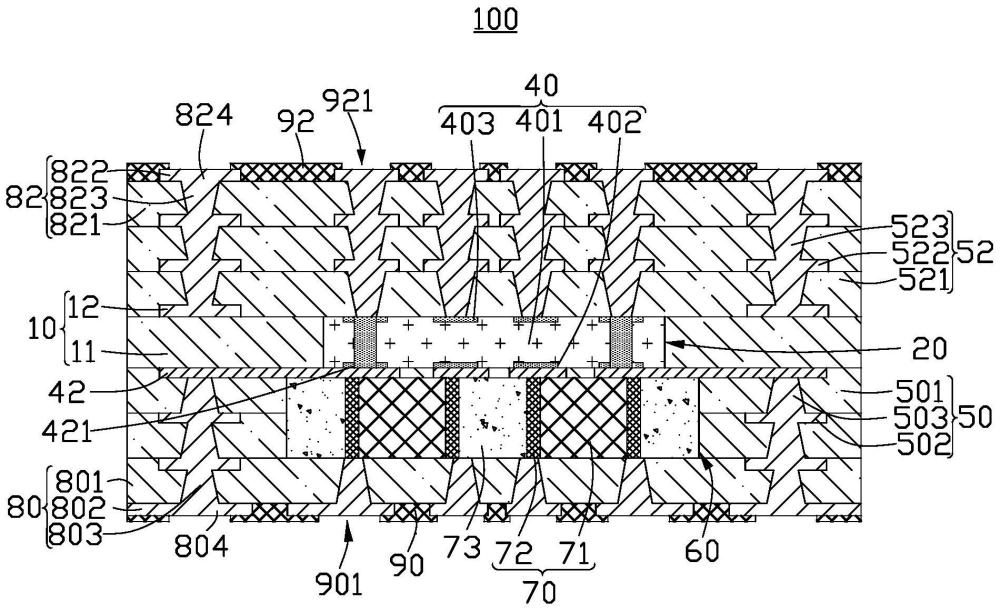

29、本技术还提供一种具有内埋元件的线路板,包括:

30、线路基板,所述线路基板包括基材层以及形成于所述基材层其中一表面上的第一导电线路层,所述线路基板中贯穿开设有一收容孔;

31、第一电子元件,设置于所述收容孔中;

32、第二导电线路层,设置于所述基材层背离所述第一导电线路层的表面以及所述第一电子元件的表面上,所述第二导电线路层电性连接于所述第一电子元件;

33、第一内侧基板,设置于所述第二导电线路层上,所述第一内侧基板中贯穿开设有一开槽,部分所述第二导电线路层由所述开槽的底部露出;

34、第二电子元件,设置于所述开槽,所述第二电子元件电性连接于所述第二导电线路层;

35、第二内侧基板,设置于所述第一导电线路层上;

36、第一外侧基板,设置于所述第一内侧基板背离所述线路基板的一表面以及所述第二电子元件背离所述第一电子元件的一表面上,所述第一外侧基板包括依次叠设的至少一第三介质层和至少一第一外侧线路层,所述第一外侧线路层电性连接于所述第二电子元件。

37、在一些实施方式中,所述第一电子元件包括第一本体以及与所述第一本体电性连接的第一电极和第二电极,所述第一电极和第二电极分别位于所述第一本体的相对两侧,且所述第一电极与所述第二电极电性连接,所述第二导电线路层电性连接于所述第一电极;

38、所述第二内侧基板包括依次叠设于所述第一导电线路层的至少一第二介质层和至少一第二内侧线路层,贯穿所述第二介质层设置有至少二第二导通体,其中一所述第二导通体电性连接于所述第二内侧线路层和所述第一导电线路层,另一所述第二导通体电性连接于所述第二内侧线路层和所述第一电子元件的第二电极。

39、本技术中所提供的具有内埋元件的线路板的制作方法通过先后内埋所述第一电子元件和所述第二电子元件,并使所述第一电子元件和所述第二电子元件位于所述线路板的不同层结构中,可有效节省打件空间,避免同层埋入多颗组件影响板面刚性,有利于所述线路板的薄型化,并能灵活选择搭配所述第一电子元件和所述第二电子元件的类型。另外,通过设置所述第二导电线路层直接电性连接所述第一电子元件和所述第二电子元件,极大缩短了两者之间的连接距离,能够降低信号传输损耗,加快反应速度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!