压电陶瓷驱动阵列及面形调整方法

本公开涉及加工,尤其涉及一种压电陶瓷驱动阵列及面形调整方法。

背景技术:

1、传统叠堆型压电陶瓷包括大量的陶瓷薄片,相邻陶瓷薄片之间设置内部电极,该内部电极向陶瓷薄片提供驱动电流。供电电极设置在陶瓷薄片的两侧,用于向内部电极供电。由于供电电极设置在陶瓷薄片的两侧,且内部电极横向尺寸与陶瓷薄片横向尺寸相同,因此,陶瓷薄片的整个横向面均可以参加致动,提供较大的作用力,不存在局部电场变形。

2、目前,为了满足毫米尺寸的变形驱动,传统叠堆式压电陶瓷的横向尺寸需要加工成毫米级别,由于陶瓷薄片与内部电极层叠加工制成,工序复杂,无法保证毫米级别单个压电陶瓷的加工质量和成品率。另外,将小尺寸的压电陶瓷摆放为大面积的变形输出阵列时,需要众多的压电陶瓷单元,加工量巨大,并且也难以排布所有压电陶瓷单元引入电流的电线。因此,传统叠堆式压电陶瓷仅能用于小面积变形的场合,无法适用于较大区域内不同位置提供不同变形的问题。

技术实现思路

1、针对上述技术问题,本公开提供一种压电陶瓷驱动阵列及面形调整方法,用于至少部分解决现有对准技术中传统叠堆式压电陶瓷仅能用于小面积变形的场合,无法适用于较大区域内不同位置提供不同变形的问题的技术问题。

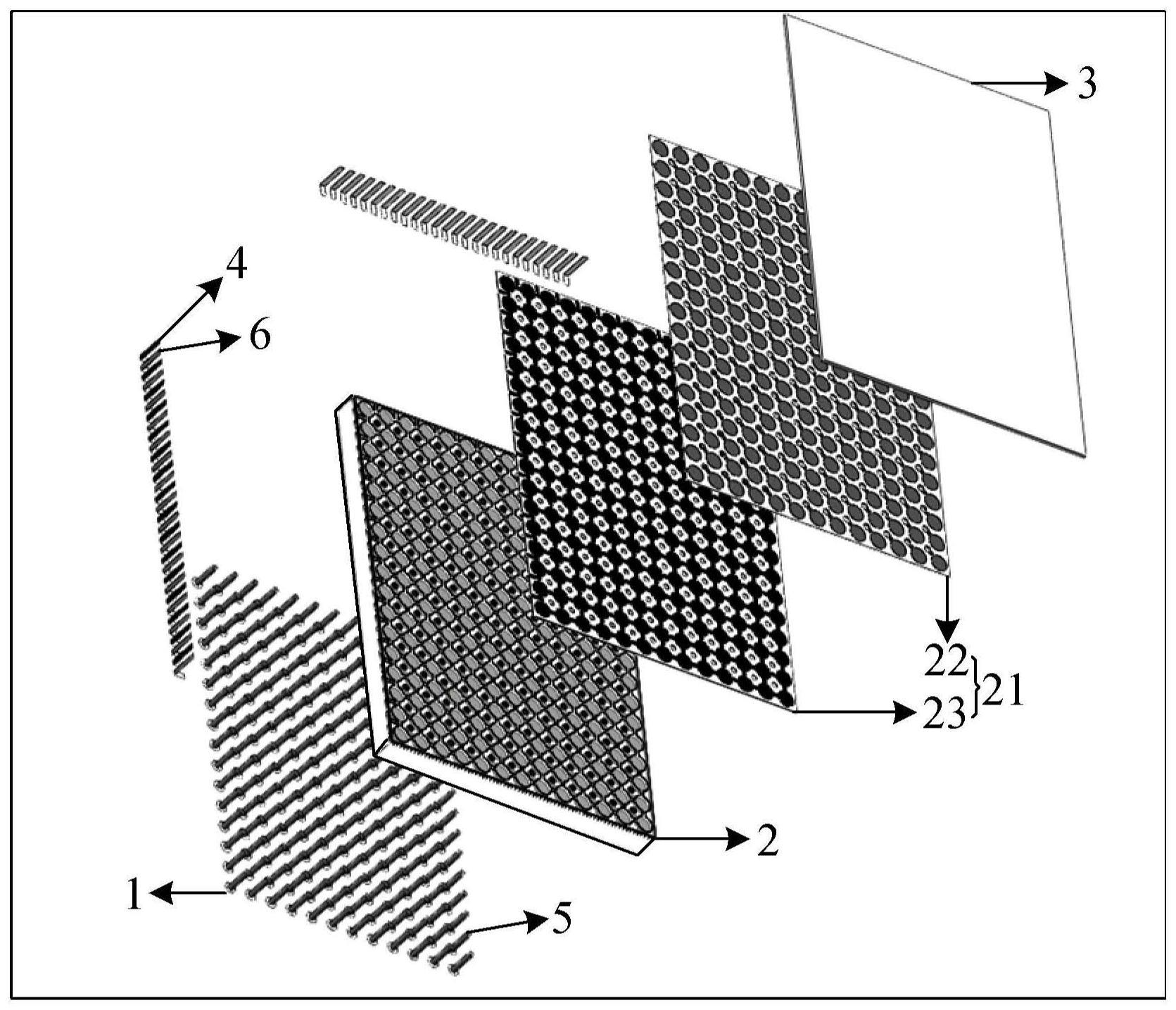

2、基于此,本公开第一方面提供一种压电陶瓷驱动阵列,包括:依次叠设的底板电极层、压电陶瓷阵列及绝缘层,其中:底板电极层包括阵列排布的底板电极;压电陶瓷阵列包括至少一层压电陶瓷阵列单元,多层压电陶瓷阵列单元层叠设置,每一层压电陶瓷阵列单元包括叠设的正电极层和负电极层;每一层正电极层包括第一压电陶瓷薄片以及形成于第一压电陶瓷薄片表面的正电极阵列,每一层负电极层包括第二压电陶瓷薄片以及形成于第二压电陶瓷薄片表面的负电极阵列;同一层正电极层上各个正电极之间相互独立,不同层正电极层上相同位置的正电极之间邻接后连接至对应位置的底板电极;同一层负电极层上每一个负电极与相邻的至少一个负电极连接,不同层负电极层边缘上相同位置的负电极之间邻接后连接至外部电路。

3、根据本公开的实施例,各层压电陶瓷阵列单元的正电极层和负电极层的排布方向一致,每一层压电陶瓷阵列单元的正电极层和负电极层的排布方向包括:靠近底板电极的电极层为正电极层,靠近绝缘层的电极层为负电极层;或者,靠近底板电极的电极层为负电极层,靠近绝缘层的电极层为正电极层。

4、根据本公开的实施例,每一层正电极层上正电极分为第一正电极和第二正电极;第一正电极位于第一压电陶瓷薄片的边缘,通过设置在第一压电陶瓷薄片边缘的第一导线柱与其他正电极层相同位置的第一正电极相连,第一导线柱的底端连接至对应位置的底板电极;第二正电极位于第一压电陶瓷薄片的非边缘区域,通过穿过第一压电陶瓷薄片和第二压电陶瓷薄片上通孔的第二导线柱与其他正电极层相同位置的第二正电极相连,第二导线柱的底端连接至对应位置的底板电极。

5、根据本公开的实施例,每一层负电极层上负电极分为第一负电极和第二负电极;第一负电极位于第二压电陶瓷薄片的边缘通过设置在第二压电陶瓷薄片边缘的第三导线柱与其他负电极层相同位置的第一负电极相连;第二负电极位于第二压电陶瓷薄片的非边缘区域,第二负电极与四周相邻的第二负电极均相连。

6、根据本公开的实施例,正电极阵列中每个正电极与负电极阵列中每个负电极的位置和尺寸相同。

7、根据本公开的实施例,正电极阵列中正电极的朝向与负电极阵列中负电极的朝向相同。

8、根据本公开的实施例,正电极阵列中各个正电极或负电极阵列中各个负电极的阵列排布方式为三角形阵列排布或矩形阵列排布或正多边形阵列排布或环形阵列排布。

9、根据本公开的实施例,正电极或负电极的截面形状为三角形、矩形、正多边形或圆形。

10、根据本公开的实施例,每个底板电极独立与外部电路相连,用于为正电极供电。

11、本公开第二方面提供一种面形调整方法,面形调整方法基于上述压电陶瓷驱动阵列实现,包括:将待调整工件与绝缘层表面贴合;获取待调整工件表面各位置的形变量,将各位置的形变量转化为对应位置电极上需要施加的电势差;控制外部电路通过底板电极向对应位置的正电极和负电极施加对应大小的电势差,以调整待调整工件表面的形状。

12、根据本公开实施例提供的压电陶瓷驱动阵列及面形调整方法,至少包括以下有益效果:

13、该压电陶瓷驱动阵列通过直接在大面积的压电陶瓷薄片上加工小尺寸电极单元,相比于小尺寸压电陶瓷薄片和电极加工成压电陶瓷单元后再进行拼接,不需要将小尺寸的压电陶瓷摆放为大面积的变形输出阵列,极大地减少了加工量,提高了加工质量和成品率,进而适用于较大区域内不同位置提供不同变形。

14、进一步地,由于单独加工电极后再与压电陶瓷薄片拼接需要考虑拼接操作的可行性,导致电极不能加工的太小,而直接在大面积的压电陶瓷薄片上加工小尺寸电极单元,没有拼接的过程,可以灵活控制电极单元的尺寸,加工更小尺寸的电极单元,进而实现更小尺寸的变形控制。

15、进一步地,通过在压电陶瓷薄片上开孔,对具体位置上的正电极进行独立控制,减少了多个正电极独立电路连接的复杂度。并且,各层对应位置之间的电极先通过导线柱邻接,再集中接入外接电路点,不会在压电陶瓷阵列内部存在杂乱的电极线,进一步降低了连接的复杂度,提高了连接效率。

技术特征:

1.一种压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,包括:依次叠设的底板电极层、压电陶瓷阵列及绝缘层,其中:

2.根据权利要求1所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,各层压电陶瓷阵列单元的正电极层和负电极层的排布方向一致,每一层压电陶瓷阵列单元的正电极层和负电极层的排布方向包括:

3.根据权利要求1所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,每一层正电极层上正电极分为第一正电极和第二正电极;

4.根据权利要求1所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,每一层负电极层上负电极分为第一负电极和第二负电极;

5.根据权利要求1-4任一项所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,所述正电极阵列中每个正电极与所述负电极阵列中每个负电极的位置和尺寸相同。

6.根据权利要求1-4任一项所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,所述正电极阵列中正电极的朝向与所述负电极阵列中负电极的朝向相同。

7.根据权利要求1-4任一项所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,所述正电极阵列中各个正电极或所述负电极阵列中各个负电极的阵列排布方式为三角形阵列排布或矩形阵列排布或正多边形阵列排布或环形阵列排布。

8.根据权利要求1-4任一项所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,所述正电极或所述负电极的截面形状为三角形、矩形、正多边形或圆形。

9.根据权利要求1所述的压电陶瓷驱动阵列,其特征在于,每个所述底板电极独立与外部电路相连,用于为所述正电极供电。

10.一种面形调整方法,所述面形调整方法基于权利要求1-9任一项所述的压电陶瓷驱动阵列实现,其特征在于,包括:

技术总结

本公开提供一种压电陶瓷驱动阵列及面形调整方法,压电陶瓷驱动阵列包括:依次叠设的底板电极层、压电陶瓷阵列及绝缘层,底板电极层包括阵列排布的底板电极;压电陶瓷阵列包括至少一层压电陶瓷阵列单元,多层压电陶瓷阵列单元层叠设置,每一层压电陶瓷阵列单元包括叠设的正电极层和负电极层;正电极层包括第一压电陶瓷薄片及形成于其表面的正电极阵列,负电极层包括第二压电陶瓷薄片及形成于其表面的负电极阵列;同一正电极层上各个正电极之间相互独立,不同正电极层上相同位置的正电极之间邻接后连接至对应位置的底板电极;同一负电极层上每一个负电极与相邻的至少一个负电极连接,不同负电极层边缘上相同位置的负电极之间邻接后连接至外部电路。

技术研发人员:王强,王彦钦,王长涛,赵波,范凯莉,王恒,李建

受保护的技术使用者:中国科学院光电技术研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!