包覆夹层的导热胶片三层复合构造的制作方法

1.本实用新型涉及一种包覆夹层的导热胶片三层复合构造,尤指一种可降低热阻提升整体的散热效能的三层复合构造导热件。

背景技术:

2.首先,近年来由于高功率的中央处理单元(cpu)、图形处理单元(gpu)等的半导体组件的发展迅速,而电子装置愈趋于轻薄多任务,且由于电子组件(例如:芯片、集成电路、晶体管等)密度提高、频率增快,经长时间使用后会导致于局部出现过热现象,通常电子装置的芯片在工作时是主要热源,散热不仅是为了降低芯片自身温度,以保证其能在要求的温度范围内正常工作,同时还要兼顾散热时不能造成壳体局部过热,给消费者造成不良使用体验。之前电子装置的散热方式,主要是利用简单的开孔、热传导、热对流等方式,但该些散热方式已无法满足现今高效能芯片所产生的热能,因此会有过热的问题,热能无法均匀散布,导致电子装置内部的散热效率降低,进而导致系统指令降频或过慢死机的现象也时有发生。

3.其次,如图1~图3所示,一般的电子设备10,主要是包括:一设置在电路板11上的电子组件12、一散热器13以及设在该电子组件12和该散热器13之间所述的「传热件」或「导热件」20,其用以将该电子组件12所产生的热散发出去。

4.而目前业界常用的「导热件」20为导热硅胶片,目前市场上传统的导热硅胶片一般由硅油、导热粉体及其它一些添加物调配而成。其导热效果依靠配方中的导热粉体,该导热粉体一般是氧化铝、氮化铝之类。因为是粉体,所颗粒之间必定不可能完全接触,热阻会较高,且导热系数一般到6w~10w/mk已经到极限,想要得到更高导热系数的硅胶片十分困难,且成本高昂。

5.再者,如图2所示,当设置的导热硅胶片20a的厚度(t1)较厚时,热阻会升高,导热系数受限。又如图3所示,当设置的导热硅胶片20b的厚度(t2)较薄时,但散热效果有限,且导热硅胶片20b的厚度太薄时,无法有效填充电子组件或散热器之间的间隙,降低接口热阻性能有限。

6.随着科技的发展,对导热硅胶片的导热系统要求越来越高,目前的导热硅胶片已经不能满足现有需求。因此十分有必要研发出可以大幅度提高导热系数的导热硅胶片。

7.又业界常用的另一种「导热件」为包括使用由铜、铝、石墨等高导热系数材料所构成的导热片,也就是导热铜箔、导热铝箔或导热石墨片。这种导热片的优点是导热系数佳,但缺点是铜、铝、石墨等高导热系数的材料,不像导热硅胶片具柔软性及弹性,因此在实际应用中,难以沿该电子组件12与散热器13的表面发生适配性地变形,进而无法有效紧贴该电子组件12或散热器13之间的间隙,降低接口热阻性能有限。更重要的是,「导热件」为刚性材料,不具柔软性及弹性,因此在操作电子设备10的扣合过程时,很容易伤害半导体芯片。

8.因此,传统的导热硅胶片,或是由铜、铝、石墨等高导热系数材料所构成的导热片,都有其未尽完善的缺失。本创作人有鉴于上述问题点,乃针对目前业界常用的「导热件」20

所造成的缺失,进一步提出解决方案。

技术实现要素:

9.因此,本实用新型的主要目的是在于提供一种包覆夹层的导热胶片三层复合构造,具有可降低热阻提升整体的散热效能等多重功效增进。

10.为达上述目的,本实用新型提供的一种包覆夹层的导热胶片三层复合构造,所采用的技术手段包含有:一第一导热胶片,为柔软形体;一第二导热胶片,为柔软形体;以及一具有高导热系数的中间层,该中间层夹设在该第一导热胶片和该第二导热胶片之间,其为挠性或刚性形体所构成,且该中间层的厚度大于该第一、二导热胶片的总厚度的30%以上,据以构成一个三层复合构造导热件。

11.依据上述特征,该中间层包括为一铜片层。

12.依据上述特征,该中间层包括为一铝片层。

13.依据上述特征,该中间层包括为一石墨层。

14.依据上述特征,该第一导热胶片、该中间层、该第二导热胶片的厚度比为1.5∶5∶1.5。

15.依据上述特征,该三层复合构造的导热件的厚度为0.5mm~10.0mm为较佳。

16.借助上述技术手段,本实用新型通过将导热件两侧均设为柔性的导热胶片,可依据电子组件或散热器的表面型态(平整或不平整)发生适配性的变形,从而可以填满电子组件和散热器之间的间隙,大大降低了电子组件和散热器之间的热阻,且操作过程不会伤害到电子组件(如芯片),再者将具有高导热系数的中间层,其与导热胶片厚度比控制在最佳比例,因而可提升整体的散热效能。据此,导热系数平均可以达到10kw/mk以上,同时可以做到超薄,也保持了原有导热胶片可压缩,可自粘接,绝缘性好的特点,因此可广泛应用于需求散热的各电子组件及设备,且其适用温度-40℃~210℃。

附图说明

17.图1是现有电子设备导热系统分解图。

18.图2是现有电子设备导热系统侧视图(一)。

19.图3是现有电子设备导热系统侧视图(二)。

20.图4是本实用新型可行实施例的立体图。

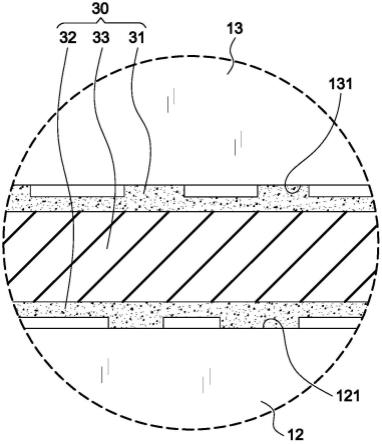

21.图5是本实用新型可行实施例的剖视图。

22.图6是本实用新型一使用状态参考分解图。

23.图7是本实用新型一使用状态参考剖视图,显示扣合情况。

24.图8是图7中8所圈位置的放大图。

25.附图标号说明:10电子设备;11电路板;12电子组件;121间隙;13散热器;131间隙;30三层复合构造的导热件;31第一导热胶片;32第二导热胶片;33中间层。

具体实施方式

26.以下是借由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此领域的普通一般技术人员可由本说明书所公开的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用

新型亦可借由其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用,在不脱离本实用新型的精神下进行各种修饰与变更。

27.首先,请参阅图4~图8所示,本实用新型「包覆夹层的导热胶片三层复合构造」的较佳可行实施例,包含有:一第一导热胶片31,为柔软形体;一第二导热胶片32,为柔软形体;以及一具有高导热系数的中间层33,该中间层33夹设在该第一导热胶片31和该第二导热胶片32之间,其为挠性或刚性形体所构成,且该中间层33的厚度需大于该第一、二导热胶片31、32的总厚度在30%以上,据以构成一个三层复合构造的导热件30。

28.在一可行实施例中,该中间层33包括可为一铜片层,在另一可行实施例中,该中间层33包括可为一铝片层。又在一可行实施例中,该中间层33包括可为一石墨层。但不限定于此三种材料,原则上具有高导热系数的金属或非金属薄片料,皆可实施。

29.本实施例中,第一、二导热胶片31、32可包括:导热硅胶、相变化材、水凝胶、导热胶带等,且不限定于此,具有柔软形体或弹性的导热材料皆可实施。

30.上述导热硅胶的构成可包括:乙烯基硅油、含氢基硅油、导热粉体、抑制剂、催化剂等;所述导热粉体包括以下物质中的一种或多种:氧化铝,氮化铝,氧化镁,氧化锌。而导热胶片的组成为现有技术,非本实用新型的保护主体,容在此不做过多赘述。

31.以下是本实用新型申请以铜、铝、石墨三种不同材料做为中间层33,然后与不同厚度比的第一、二导热胶片31、32所做的实验数据,其中(a1)代表第一导热胶片31,(a2)代表第二导热胶片32,t:为厚度单位mm,且测试压力分别为10、20、30、40psi,而所获得的详细数据如后:

32.[0033][0034]

由上述的实验数据得知,当中间层33为铜片或铝片时,而测试压力为40psi时,导热系数可以达到10kw/mk以上,且热阻仅在0.8r以下。至于其他的厚度比,只要该中间层33的厚度大于该第一、二导热胶片31、32的总厚度在30%以上,其导热系数及热阻都有不错的表现。

[0035]

是以,本实施例中,该三层复合构造的导热件30的厚度笔依该第一导热胶片31/该中间层33/该第二导热硅胶片32为1.5/5/1.5为最佳,但不限定于。

[0036]

本实施例中,该三层复合构造的导热件30的厚度为0.5mm~10.0mm。但不限定于,该导热件的厚度可依产品需求而调整厚薄,该中间层33与该二导热胶片31、32的厚度比不变,使该导热件30的导热系数及热阻为最佳状态。

[0037]

图6~图7所示,其揭露本实用新型使用于电子设备10的状态参考图,电子设备10包括:一设置在电路板11上的电子组件12、一散热器13,以及设在该电子组件12和该散热器13之间该三层复合构造的导热件30,其用以将该电子组件12所产生的热散发出去。

[0038]

且如图8所示,本技术实施方式的电子设备10,通过将该三层复合构造的导热件30设置在该电子组件12和散热器13之间,由于该第一、二导热胶片31、32是呈柔软性及弹性,因此可将电子组件12和散热器13之间的间隙121、131填满,从而可以降低电子组件12与散热器13之间的热阻,保证电子设备10能够在其正常工作温度下运行,从而可以提高电子设备运行的稳定性和使用寿命。且该,该第一、二导热胶片31、32具有一弹性缓冲力,如此一来,该电子组件12不易受到该散热器13的压力而造成损害。

[0039]

借助上述技术手段,本实用新型通过将导热件30两侧均设为柔性的导热胶片31、

32,可依据电子组件12或散热器13的表面型态(平整或不平整)发生适配性的变形,从而可以填满电子组件12和散热器13之间的间隙121、131,大大降低了电子组件12和散热器13之间的热阻,且操作过程不会伤害到芯片,再者具有高导热系数的中间层33其厚度控制最佳状态,因而可提升整体的散热效能。导热系数平均可以达到10kw/mk以上。同时可以做到超薄,也保持了原有导热胶片可压缩,可自粘接,绝缘性好的特点,因此可广泛应用于需求散热的各电子组件及设备,且其适用温度-40℃~210℃。

[0040]

综上所述,本实用新型所公开的构造,为昔所无,且确能达到功效的增进,并具可供产业利用性创新。

[0041]

以上说明对本实用新型而言只是说明性的,而非限制性的,本领域普通技术人员理解,在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下,可作出许多修改、变化或等效,但都将落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1