半导体制冷片式散热装置的制作方法

1.本实用新型涉及散热技术领域,尤其涉及一种半导体制冷片式散热装置。

背景技术:

2.随着科技不断地发展,高速数据处理的需求日益增加,使得cpu的发热功率大幅的提升,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将 cpu烧毁。散热器就是用来为cpu散热的,散热器对cpu的稳定运行起着关键性的作用。

3.传统的cpu散热器根据其散热方式大致可分为风冷、热管和水冷三种,其原理主要是通过导热元件实现热量传递,风扇将热量带走等方式实现散热。

4.然而,随着计算机等电子设备性能的提升,在运行中产生的热量不断增加,现有散热器其单一的散热方式无法满足越来越高的散热要求。

技术实现要素:

5.本实用新型有鉴于上述现有的状况,其目的在于提供一种散热方式更复合、散热效果更好的半导体制冷片式散热装置。

6.为此,本实用新型提供了一种半导体制冷片式散热装置,包括:发热元件;第一传热板,其一端面紧贴所述发热元件设置,另一端面设有凸起部;制冷引导体,其一端面紧贴所述凸起部;半导体制冷片,其制冷端紧贴所述制冷引导体,用于为所述发热元件降温;第二传热板,其一端面紧贴所述半导体制冷片的发热端设置;散热鳍片组,其通过第一组导热管连接所述第一传热板,通过第二组导热管连接所述第二传热板,用于集中所述发热元件与所述半导体制冷片发热端产生的热量;以及风扇,其出风口朝向所述散热鳍片组设置,以加速所述散热鳍片组散热。

7.在本实用新型中,发热元件将热量传导至第一传热板,半导体制冷片制冷端的冷量通过制冷引导体传导至第一传热板,由此,能够到达半导体制冷片为发热元件降温散热的目的。另外,第一传热板通过第一组导热管能将热量传导至散热鳍片组;同时,半导体制冷片发热端将热量传导至第二传热板,进而通过第二组导热管将热量传导至散热鳍片组;由此,发热元件及半导体制冷片发热端的热量均集中在散热鳍片组;通过启动风扇,能够使散热鳍片组与外界空气进行热交换,进而能够达到对散热鳍片组的散热目的。在这种情况下,通过半导体制冷片、制冷引导体、第一传热板、第一组导热管、第二传热板、第二组导热管、散热鳍片组、风扇的配合,能够实现对发热元件复合的散热效果。

8.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,所述散热鳍片组包括第一散热鳍片组和与所述第一散热鳍片组部分连接的第二散热鳍片组,所述第一散热鳍片组和所述第二散热鳍片组之间设置有隔断层,由此,能够保证了散热鳍片组外观的完整性,同时也隔断层能够使第一鳍片组第二鳍片组之间存有间隙,从而能够降低第一鳍片组和第二鳍片组之间的热量传导,以避免影响各自的散热效果。所述第一散热鳍片组通过第一组导热管连接所述第一传热板,所述第二散热鳍片组通过所述第二组导热管连接所述第

二传热板,由此,第一鳍片组和第二鳍片组能够分别集中发热元件和半导体制冷片发热端的热量,避免发热元件在进行热量传导时和半导体制冷片发热端在进行热量传导时热量互相干扰。另外,该半导体制冷片式散热装置还包括用于固定所述第一组导热管的导热管固定件,所述导热管固定件设有供所述凸起部穿过的夹缝,由此,可以进一步固定第一组导热管,且不阻挡凸起部贴紧制冷引导体。

9.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,所述散热鳍片组包括第一散热鳍片组和与所述第一散热鳍片组间隔预定距离设置的第二散热鳍片组;所述风扇包括设于所述预定距离内的第一风扇和设置于所述第二散热鳍片组另一侧的第二风扇,所述第一风扇出风口朝向所述第一散热鳍片组设置,所述第二风扇出风口朝向所述第二散热鳍片组设置;所述第一散热鳍片组与第一组导热管的一部分导热管连接,且与第二组导热管的一部分导热管连接;所述第二散热鳍片组与第一组导热管的另一部分导热管连接,且与第二组导热管的另一部分导热管连接;其中,所述第一散热鳍片组和所述第一组导热管中的一部分导热管连接的区域与所述第一散热鳍片组和所述第二组导热管的一部分导热管连接的区域之间设有隔断层;所述第二散热鳍片组和所述第一组导热管中的另一部分导热管连接的区域与所述第二散热鳍片组和所述第二组导热管的另一部分导热管连接的区域之间设有隔断层。由此,第一风扇和第二风扇的设置可以进一步提升散热鳍片组的散热效率。第一散热鳍片组和第二散热鳍片组均承接来自第一组导热管和第二组导热管的热量,第一散热鳍片组集中的热量和第二散热鳍片组集中的热量均等。另外,该半导体制冷片式散热装置还包括用于固定所述第一组导热管的导热管固定件,所述导热管固定件设有供所述凸起部穿过的夹缝,由此,可以进一步固定第一组导热管,且不阻挡凸起部贴紧制冷引导体。

10.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,所述散热鳍片组包括第一散热鳍片组和与所述第一散热鳍片组间隔预定距离设置的第二散热鳍片组;所述第一散热鳍片组与第一组导热管中的一部分导热管连接;所述第二散热鳍片组与第一组导热管中的另一部分导热管连接,且与第二组导热管连接;其中,所述第二散热鳍片组和所述第一组导热管中的一部分导热管连接的部区域与所述第二散热鳍片组和所述第二组导热管连接的区域之间设有隔断层。由此,第一散热鳍片组用于集中从发热元件传导而来的热量,更好地为发热元件散热,第二散热鳍片组则用于集中发热元件和半导体制冷片发热端传导而来的热量。

11.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,所述散热鳍片组设有供所述第一组导热管和所述第二组导热管插入的通孔。由此,第一组导热管和第二组导热管可以穿过散热鳍片组,与散热鳍片组连接配合。

12.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,所述第一传热板的面积大于所述第二传热板的面积,所述第二组导热管的数量多于所述第一组导热管的数量。由此,能够根据发热元件和半导体制冷片发热端产生热量的情况,匹配面积大小适合的第一传热板、第二传热板、第一组导热管、第二组导热管。

13.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,还包括设置在所述制冷引导体和第二传热板之间用于安装所述半导体制冷片的隔热固定件,所述隔热固定件与所述制冷引导体或所述第二传热板固定连接。由此,能够使所述半导体制冷片紧贴于所

述制冷引导体和所述第二传热板,且位置不易偏离。

14.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,所述第一传热板与所述第一组导热管、所述第二传热板与所述第二组导热管的连接方式均为焊接、螺纹连接与卡接中的一种。由此,客户可根据其需求,选择更合适的连接方式。

15.在本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置中,可选的,散热鳍片组的材质为银、铜或铝合金中的一种。由此,客户可根据其需求,选择散热鳍片组的材质。

16.在本实用新型中,发热元件将热量传导至第一传热板,半导体制冷片制冷端的冷量通过制冷引导体传导至第一传热板,由此,能够到达半导体制冷片为发热元件降温散热的目的。另外,第一传热板通过第一组导热管能将热量传导至散热鳍片组;同时,半导体制冷片发热端将热量传导至第二传热板,进而通过第二组导热管将热量传导至散热鳍片组;由此,发热元件及半导体制冷片发热端的热量均集中在散热鳍片组;通过启动风扇,能够使散热鳍片组与外界空气进行热交换,进而能够达到对散热鳍片组的散热目的。在这种情况下,通过半导体制冷片、制冷引导体、第一传热板、第一组导热管、第二传热板、第二组导热管、散热鳍片组、风扇的配合,能够实现对发热元件复合的散热效果。

附图说明

17.现在将仅通过参考附图的例子进一步详细地解释本实用新型的实施方式,其中:

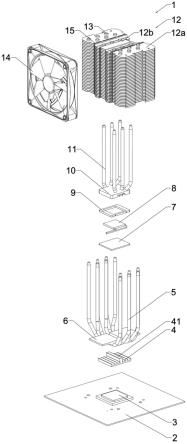

18.图1是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的整体结构示意图。

19.图2是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的爆炸图。

20.图3是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的另一实施例的整体结构示意图。

21.图4是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的另一实施例的爆炸图。

22.图5是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的另一实施例的爆炸图。

23.附图标记:1、半导体制冷片式散热装置;2、发热元件固定板;3、发热元件;4、第一传热板;41、凸起部;5、第一组导热管;6、导热管固定件;7、制冷引导体;8、半导体制冷片;9、隔热固定件;10、第二传热板;11、第二组导热管;12、散热鳍片组;12a、第一散热鳍片组;12b、第二散热鳍片组; 13、通孔;14、风扇;14a、第一风扇;14b、第二风扇;15、隔断层。

具体实施方式

24.以下,参考附图,详细地说明本实用新型的优选实施方式。在下面的说明中,对于相同的部件赋予相同的符号,省略重复的说明。另外,附图只是示意性的图,部件相互之间的尺寸的比例或者部件的形状等可以与实际的不同。

25.图1是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的整体结构示意图。图2是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的爆炸图。图3是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的另一实施例的整体结构示意图。图4是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的另一实施例的爆炸图。图5是示出了本实用新型所涉及的半导体制冷片式散热装置的另一实施例的爆炸图。

26.参照图1和图2,本实用新型所涉及的半导体制冷片8式散热装置11包括:发热元件3;第一传热板4,其一端面紧贴发热元件3设置,另一端面设有凸起部41;制冷引导体7,其一端面紧贴凸起部41;半导体制冷片8,其制冷端紧贴制冷引导体7,用于为发热元件3降温;第二传热板10,其一端面紧贴半导体制冷片8的发热端设置;散热鳍片组12,其通过第一组导热管5连接第一传热板4,通过第二组导热管11连接第二传热板10,用于集中发热元件3与半导体制冷片8发热端产生的热量;以及风扇14,其出风口朝向散热鳍片组12设置,以加速散热鳍片组12散热。

27.在本实用新型中,发热元件3将热量传导至第一传热板4,半导体制冷片8 制冷端的冷量通过制冷引导体7传导至第一传热板4,由此,能够到达半导体制冷片8为发热元件3降温散热的目的。另外,第一传热板4通过第一组导热管5能将热量传导至散热鳍片组12;同时,半导体制冷片8发热端将热量传导至第二传热板10,进而通过第二组导热管11将热量传导至散热鳍片组12;由此,发热元件3及半导体制冷片8发热端的热量均集中在散热鳍片组12;通过启动风扇14,能够使散热鳍片组12与外界空气进行热交换,进而能够达到对散热鳍片组12的散热目的。在这种情况下,通过半导体制冷片8、制冷引导体 7、第一传热板4、第一组导热管5、第二传热板10、第二组导热管11、散热鳍片组12、风扇14的配合,能够实现对发热元件3复合的散热效果。

28.参照图1和图2,在本实施方式中,散热鳍片组12包括第一散热鳍片组12a 和与第一散热鳍片组12a部分连接的第二散热鳍片组12b,第一散热鳍片组12a 和第二散热鳍片组12b之间设置有隔断层15,由此,能够保证了散热鳍片组12 外观的完整性,同时也隔断层15能够使第一鳍片组第二鳍片组之间存有间隙,从而能够降低第一鳍片组和第二鳍片组之间的热量传导,以避免影响各自的散热效果。第一散热鳍片组12a通过第一组导热管5连接第一传热板4,第二散热鳍片组12b通过第二组导热管11连接第二传热板10,由此,第一鳍片组和第二鳍片组能够分别集中发热元件3和半导体制冷片8发热端的热量,避免发热元件3在进行热量传导时和半导体制冷片8发热端在进行热量传导时热量互相干扰。另外,该半导体制冷片8式散热装置1还包括用于固定第一组导热管 5的导热管固定件6,导热管固定件6设有供凸起部41穿过的夹缝,由此,可以进一步固定第一组导热管5,且不阻挡凸起部41贴紧制冷引导体7。

29.参照图3和图4,散热鳍片组12包括第一散热鳍片组12a和与第一散热鳍片组12a间隔预定距离设置的第二散热鳍片组12b;风扇14包括设于预定距离内的第一风扇14a和设置于第二散热鳍片组12b另一侧的第二风扇14b,第一风扇14a出风口朝向第一散热鳍片组12a设置,第二风扇14b出风口朝向第二散热鳍片组12b设置;第一散热鳍片组12a与第一组导热管5的一部分导热管连接,且与第二组导热管11的一部分导热管连接;第二散热鳍片组12b与第一组导热管5的另一部分导热管连接,且与第二组导热管的另一部分导热管连接;其中,第一散热鳍片组12a和第一组导热管5中的一部分导热管连接的区域与第一散热鳍片组12a和第二组导热管11的一部分导热管连接的区域之间设有隔断层15;第二散热鳍片组12b和第一组导热管5中的另一部分导热管连接的区域与第二散热鳍片组12b和第二组导热管11的另一部分导热管连接的区域之间设有隔断层15。由此,第一风扇14a和第二风扇14b的设置可以进一步提升散热鳍片组12的散热效率。第一散热鳍片组12a和第二散热鳍片组12b均承接来自第一组导热管和第二组导热管的热量,第一散热鳍片组12a集中的热量和第二

散热鳍片组12b集中的热量均等。同时,设置隔断层15,能避免第一组导热管5 连接的散热鳍片组12上的热量与第二组导热管11连接的散热鳍片组12上的热量互相干扰。另外,该半导体制冷片8式散热装置1还包括用于固定第一组导热管5的导热管固定件6,导热管固定件6设有供凸起部41穿过的夹缝,由此,可以进一步固定第一组导热管5,且不阻挡凸起部41贴紧制冷引导体7。

30.参照图5,在本实施方式中,散热鳍片组12包括第一散热鳍片组12a和与第一散热鳍片组12a间隔预定距离设置的第二散热鳍片组12b;第一散热鳍片组12a与第一组导热管5中的一部分导热管连接;第二散热鳍片组12b与第一组导热管5中的另一部分导热管连接,且与第二组导热管11连接;其中,第二散热鳍片组12b和第一组导热管中的一部分导热管连接的部区域与第二散热鳍片组12b和第二组导热管连接的区域之间设有隔断层15。由此,第一散热鳍片组12a 用于集中从发热元件3传导而来的热量,更好地为发热元件3散热,第二散热鳍片组12b则用于集中发热元件3和半导体制冷片8发热端传导而来的热量。

31.在本实施方式中,第一组导热管5和第二组导热管11需要与散热鳍片组 12连接配合,以使热量能由第一组导热管5和第二组导热管11传导至散热鳍片组12。因此,散热鳍片组12设有供第一组导热管5和第二组导热管11插入的通孔13。由此,第一组导热管5和第二组导热管11可以穿过散热鳍片组12,与散热鳍片组12连接配合。

32.在另一些示例中,第一散热鳍片组12a和第二散热鳍片组12b可以分别设有与第一组导热管5和第二组导热管11安装的容置槽,第一组导热管5和第二组导热管11通过压入法与分别与第一散热鳍片组12a和第二散热鳍片组12b 过盈连接。

33.在本实施方式中,第一传热板4的面积大于第二传热板10的面积,第二组导热管11的数量多于第一组导热管5的数量。由此,能够根据发热元件3和半导体制冷片8发热端产生热量的情况,匹配面积大小适合的第一传热板4、第二传热板10、第一组导热管5、第二组导热管11。

34.在本实施方式中,还包括设置在制冷引导体7和第二传热板10之间用于安装半导体制冷片8的隔热固定件9,隔热固定件9与制冷引导体7或第二传热板10固定连接。由此,能够使半导体制冷片8紧贴于制冷引导体7和第二传热板10,且位置不易偏离。

35.在一些示例中,隔热固定件9与制冷引导体7或第二传热板10可以为螺纹连接。

36.在本实施方式中,第一传热板4和第二传热板10与导热管的连接方式均为焊接、螺纹连接或卡接中的一种。由此,客户可根据其需求,选择更合适的连接方式。

37.在本实施方式中,散热鳍片组12的材质为银、铜或铝合金中的一种。由此,客户可根据其需求,选择散热鳍片组12的材质。

38.在本实用新型中,发热元件3将热量传导至第一传热板4,半导体制冷片8 制冷端的冷量通过制冷引导体7传导至第一传热板4,由此,能够到达半导体制冷片8为发热元件3降温散热的目的。另外,第一传热板4通过第一组导热管5能将热量传导至散热鳍片组12;同时,半导体制冷片8发热端将热量传导至第二传热板10,进而通过第二组导热管11将热量传导至散热鳍片组12;由此,发热元件3及半导体制冷片8发热端的热量均集中在散热鳍片组12;通过启动风扇14,能够使散热鳍片组12与外界空气进行热交换,进而能够达到对散热鳍片组12的散热目的。在这种情况下,通过半导体制冷片8、制冷引导体 7、第一传热板4、第一组导热管5、第二传热板10、第二组导热管11、散热鳍片组12、风扇14的配合,能够实现对发

热元件3复合的散热效果。

39.虽然以上结合附图和实施方式对本实用新型进行了具体说明,但是可以理解,上述说明不以任何形式限制本实用新型。本领域技术人员在不偏离本实用新型的实质精神和范围的情况下可以根据需要对本实用新型进行变形和变化,这些变形和变化均落入本实用新型的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1