一种散热器的制作方法

本发明涉及散热,尤其涉及一种散热器。

背景技术:

1、随着电子元件的性能越来越高,其功耗越来越大,散热越来越困难。常用的传热元件包括热管和均温板。热管的热传导方式是一维的,均温板的热传导方式是二维的,是面上的扩热。而一维或二维的传热应对现在的电子元件的散热问题已经非常困难了。业界也有将热管与均温板结合使用的情况,包括间接结合和直接结合两种方式。热管与均温板间接结合,即在均温板表面贴热管,热管接触的是均温板的冷凝面,热量先传到均温板,再由均温板传导至热管,二次热交换,效率低。热管与均温板直接结合,则需要将热管内的毛细芯与均温板内的毛细芯连接,加工困难,良率低,效果也不理想。所以业界迫切需要一款三维传热元件。

2、此外,随着服务器等高性能计算设备中处理器芯片的功耗越来越大,发热越来越大,散热问题越来越突出。传统的风冷散热器只占据处理器上方空间,而现在热量增大,需要布置更大面积的翅片,因此这些设备中特意给出更多空间以布置翅片,这需要传热元件能够将热量从处理器芯片拉远到预留的位置,进而部署翅片,如此传热距离增长。但是热管长度越长,传热温差越大,其性能变差,导致实际扩展的部分效果并不理想。

技术实现思路

1、鉴于现有技术的上述缺陷,本发明要解决的技术问题是提供一种能够实现三维传热的散热器。

2、为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

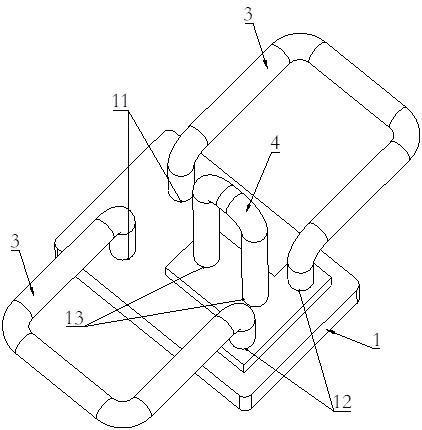

3、本发明提供一种散热器,包括:壳体,内部中空形成腔室,壳体上设有与腔室相连通的第一开孔、第二开孔和第三开孔;毛细组织,设于腔室的腔壁上并覆盖第二开孔和第三开孔,第一开孔处无毛细组织,使第一开孔与腔室贯通;第一管体,设于壳体外部,第一管体具有两端口,第一管体的两端口分别连通第一开孔和第二开孔,第一管体与第一开孔、第二开孔的数量分别相同且一一对应地连接;第二管体,设于壳体外部,第二管体具有两端口,第二管体的一端口连通一第三开孔,第二管体的另一端口封闭或连通另一第三开孔,所有第二管体的连通第三开孔的端口与第三开孔的数量相同且一一对应地连接;多个第三开孔与一个第二开孔呈并联式连通和/或多个第二开孔与一个第三开孔呈并联式连通和/或每个第二开孔分别与一个第三开孔相连通;相连通的第二开孔与第三开孔之间的毛细组织与壳体之间形成有连通第二开孔与第三开孔的通道;腔室内抽真空后充注有液态工质。

4、优选地,第一管体的两端口之间的管体延伸长度大于第二管体的两端口之间的管体延伸长度。

5、优选地,第一管体的中部相对第一管体的两端部弯折。

6、优选地,第一管体的中部相对第一管体的两端部弯折延伸至壳体的侧部外侧。

7、优选地,第二管体为两端口分别连通一第三开孔的u形管和/或一端口连通一第三开孔且另一端口封闭的直管。

8、优选地,毛细组织包括第一毛细组织和第二毛细组织,第一毛细组织和第二毛细组织局部直接或间接地接触或连接,第一毛细组织设于腔室的底部,第二毛细组织覆盖第二开孔和第三开孔。

9、优选地,腔室内设有第三毛细组织和/或支撑体,第三毛细组织的两端分别与第一毛细组织和第二毛细组织接触或连接,使第一毛细组织和第二毛细组织间接接触或连接;支撑体的两端分别连接腔室的顶部和底部。

10、优选地,第三毛细组织包裹支撑体或与支撑体间隔设置。

11、优选地,通道由壳体的内壁上的刻槽与毛细组织之间形成或由壳体上的凸起与毛细组织之间形成。

12、优选地,第一管体和/或第二管体内设有第四毛细组织,第一管体内的第四毛细组织靠近第二开孔侧并与第二开孔处的毛细组织接触或连接,第二管体内的第四毛细组织靠近第三开孔侧并与第三开孔处的毛细组织接触或连接。

13、优选地,第一管体和/或第二管体的内表面光滑或具有微肋结构或具有微槽道结构。

14、优选地,第一管体和/或第二管体为圆管或扁管或微通道管或部分为圆管、部分为扁管的管体。

15、优选地,壳体上还设有与腔室相连通的第四开孔和第五开孔,第四开孔处无毛细组织,使第四开孔与腔室贯通,毛细组织覆盖第五开孔,壳体外部还设有第三管体,第三管体具有两端口,第三管体的两端口分别连通第四开孔和第五开孔,第三管体与第四开孔、第五开孔的数量分别相同且一一对应地连接。

16、优选地,第一管体、第二管体和第三管体的外表面敷设有散热翅片。

17、与现有技术相比,本发明具有显著的进步:

18、本发明的散热器,第一管体可弯折扩展拉长,在第一管体的管体延伸长度较长,亦即传热距离较长时,能够保证第一管体内的换热效率。当第一管体的管体延伸长度较长时,第一管体内冷凝的液态工质会较多,但在第二管体快速引流的作用下可使第一管体内的液态工质快速及时地流至第二开孔处被第二开孔处覆盖的毛细组织吸附,而不会在第一管体的管壁上长时间停留并占据较大管壁面积,从而避免了第一管体的较大管壁面积因被液态工质占据而与环境的换热效率差导致第一管体传热温差大,使得第一管体虽然较长,但能保持很高的换热效率和很小的传热温差。由此,本发明的散热器通过设置第二管体对第一管体内的工质进行快速引流,使得第一管体可扩展拉长甚至大角度弯曲,而能保持均温性,如此便能实现三维传热,并很好地利用可用空间布置散热翅片,使散热能力更强,更好地满足大散热量需求和空间布置要求。当热源散热量很大,散热器内充注工质较多,且需要布置更多的散热翅片来保证散热效果时,可采用本发明的散热器,将第一管体折弯扩展拉长。对于拉远扩展的应用场景,本发明的散热器具有整体传热温差小、均温性好、空间利用率高的优势。

技术特征:

1.一种散热器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述第一管体(3)的两端口之间的管体延伸长度大于所述第二管体(4)的两端口之间的管体延伸长度。

3.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述第一管体(3)的中部相对所述第一管体(3)的两端部弯折。

4.根据权利要求3所述的散热器,其特征在于,所述第一管体(3)的中部相对所述第一管体(3)的两端部弯折延伸至所述壳体(1)的侧部外侧。

5.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述第二管体(4)为两端口分别连通一所述第三开孔(13)的u形管和/或一端口连通一所述第三开孔(13)且另一端口封闭的直管。

6.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述毛细组织(2)包括第一毛细组织(201)和第二毛细组织(202),所述第一毛细组织(201)和所述第二毛细组织(202)局部直接或间接地接触或连接,所述第一毛细组织(201)设于所述腔室(10)的底部,所述第二毛细组织(202)覆盖所述第二开孔(12)和所述第三开孔(13)。

7.根据权利要求6所述的散热器,其特征在于,所述腔室(10)内设有第三毛细组织(5)和/或支撑体(6),所述第三毛细组织(5)的两端分别与所述第一毛细组织(201)和所述第二毛细组织(202)接触或连接,使所述第一毛细组织(201)和所述第二毛细组织(202)间接接触或连接;所述支撑体(6)的两端分别连接所述腔室(10)的顶部和底部。

8.根据权利要求7所述的散热器,其特征在于,所述第三毛细组织(5)包裹所述支撑体(6)或与所述支撑体(6)间隔设置。

9.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述通道(103)由所述壳体(1)的内壁上的刻槽与所述毛细组织(2)之间形成或由所述壳体(1)上的凸起与所述毛细组织(2)之间形成。

10.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述第一管体(3)和/或所述第二管体(4)内设有第四毛细组织(7),所述第一管体(3)内的第四毛细组织(7)靠近所述第二开孔(12)侧并与所述第二开孔(12)处的毛细组织(2)接触或连接,所述第二管体(4)内的第四毛细组织(7)靠近所述第三开孔(13)侧并与所述第三开孔(13)处的毛细组织(2)接触或连接。

11.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述第一管体(3)和/或所述第二管体(4)的内表面光滑或具有微肋结构或具有微槽道结构。

12.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述第一管体(3)和/或所述第二管体(4)为圆管或扁管或微通道管或部分为圆管、部分为扁管的管体。

13.根据权利要求1所述的散热器,其特征在于,所述壳体(1)上还设有与所述腔室(10)相连通的第四开孔(14)和第五开孔(15),所述第四开孔(14)处无所述毛细组织(2),使所述第四开孔(14)与所述腔室(10)贯通,所述毛细组织(2)覆盖所述第五开孔(15),所述壳体(1)外部还设有第三管体(9),所述第三管体(9)具有两端口,所述第三管体(9)的两端口分别连通所述第四开孔(14)和所述第五开孔(15),所述第三管体(9)与所述第四开孔(14)、所述第五开孔(15)的数量分别相同且一一对应地连接。

14.根据权利要求13所述的散热器,其特征在于,所述第一管体(3)、所述第二管体(4)和所述第三管体(9)的外表面敷设有散热翅片。

技术总结

本发明涉及散热技术领域,尤其涉及一种散热器,包括:壳体,设有与内部腔室连通的第一、第二、第三开孔;毛细组织设于腔室壁上并覆盖第二、第三开孔,第一开孔处无毛细组织而与腔室贯通;第一、第二管体设于壳体外部且具有两端口,第一管体的两端口分别连通第一、第二开孔,第一管体与第一、第二开孔的数量分别相同且一一对应地连接,第二管体的一端口连通一第三开孔,且另一端口封闭或连通另一第三开孔,所有第二管体连通第三开孔的端口与第三开孔的数量相同且一一对应地连接;多个第三开孔与一个第二开孔并联式连通和/或多个第二开孔与一个第三开孔并联式连通;相连通的第二、第三开孔之间的毛细组织与壳体之间形成有通道。可实现三维传热。

技术研发人员:牟永斌,赵秀红

受保护的技术使用者:苏州圣荣元电子科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!