电致发光器件及其制备方法、制品与流程

本发明涉及电致发光领域,特别是涉及一种电致发光器件及其制备方法、制品。

背景技术:

1、电致发光技术广泛应用于显示和氛围产品中。通常平面电致发光器件的构成可以分为两大类:双基板类型和单基板类型。双基板类型的结构可以简单地归纳为下基板、下电极、发光功能层、上电极及上基板,其中,最先制作的电极为下电极,最后制作的电极为上电极。用以连接外接电源的电路可以布设在上基板和下基板上,分别与上电极和下电极相接。这类器件在面积小时,通过四周的密封胶即可固定上基板和下基板间不剥离,但是一旦面积增大、尤其是基板为柔性基材(如聚对苯二甲酸乙二醇酯膜材)时,发光功能层很薄且粘性低,两基板容易在搬运、使用等过程中剥离、错层。因此,在制作大面积柔性电致发光平面器件时,一般做成单基板器件。

2、单基板类型的结构为下基板、下电极、发光功能层及上电极。用以连接外接电源的电路布设在下基板上,分别与上电极、下电极相接,这意味着上电极会有部分布设在下基板上,且与下电极间不能短路。在这种结构中,上电极会有部分与下电极在同一平面,两电极都是依托下基板的支撑,面积不会超出下基板。后续在下基板上布设连接外电源的电路。但是,这种电致发光器件中的上电极很薄,厚度常在纳米尺度,易受外力影响而断裂。

3、需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种既可以降低电致发光器件层间剥离的风险,又可以增加上电极强度,避免受外力损坏的电致发光器件及其制备方法。

2、此外,还有必要提供一种包括上述电致发光器件的制品。

3、一种电致发光器件的制备方法,包括如下步骤:

4、在基板表面形成第一电极;

5、在所述第一电极表面形成发光功能层;

6、在所述发光功能层表面形成第二电极,所述第二电极与所述第一电极不接触,制备电致发光器件;

7、其中,在所述发光功能层表面形成第二电极的步骤包括:

8、获得含有粘结剂和第一导电材料的第一电极预制片,所述第一电极预制片中含有可固化基团,在所述发光功能层表面布上所述第一电极预制片,然后使所述第一电极预制片的预设区域固化;或者,

9、获得含有粘结剂和第一导电材料的第二电极预制片,所述第二电极预制片中不含有可固化基团,在所述发光功能层表面布上所述第二电极预制片,然后在所述第二电极预制片的预设区域形成含有第二导电材料的强度增强层;或者,

10、获得含有粘结单体和/或粘结单体的低聚物及第一导电材料的第一电极液,所述第一电极液中含有至少两种固化条件不同的可固化基团,在所述发光功能层表面布上所述第一电极液,然后使部分可固化基团进行一次固化,再在预设区域使剩余可固化基团进行二次固化;或者,

11、获得含有粘结单体和/或粘结单体的低聚物及第一导电材料的第二电极液,所述第二电极液中含有一种可固化基团,在所述发光功能层表面布上所述第二电极液,然后固化,再在预设区域形成含有第二导电材料的强度增强层。

12、在其中一些实施例中,所述第一电极预制片包括聚丙烯酸酯、第一导电材料和和可选地增塑剂,所述聚丙烯酸酯中还含有所述可固化基团;或者,

13、所述第一电极预制片包括聚丙烯酸酯、第一导电材料、和可选地增塑剂和活性稀释剂,所述活性稀释剂中含有所述可固化基团。

14、在其中一些实施例中,所述第一电极预制片满足如下条件中的至少一个:

15、(1)所述聚丙烯酸酯包括丙烯酸羟乙酯与丙烯酸异冰片酯的共聚物;

16、(2)所述第一导电材料包括金属材料及导电聚合物中的一种;

17、(3)所述增塑剂的沸点≥200℃;

18、(4)所述活性稀释剂包括双三羟甲基丙烷四丙烯酸酯及二季戊四醇戊-/己-丙烯酸中的任一种或两种;

19、(5)所述第一电极预制片的制备原料包括丙烯酸酯类单体、第一导电材料、可选地增塑剂和活性稀释剂,以所述第一电极预制片的制备原料的总质量百分比为100%计,所述丙烯酸酯类单体的质量百分比为20%~70%,所述第一导电材料的质量百分比为10%~60%,所述增塑剂的质量百分比为0~30%,所述活性稀释剂的质量百分比为20%~40%。

20、在其中一些实施例中,所述第一电极液包括丙烯酸酯类单体和/或丙烯酸酯类单体的低聚物、第一导电材料和增塑剂,所述丙烯酸酯类单体和/或丙烯酸酯类单体的低聚物中还含有至少一种与乙烯基不同的可固化基团;或者,

21、所述第一电极液包括丙烯酸酯类单体和/或丙烯酸类单体的低聚物、第一导电材料、增塑剂和活性稀释剂,所述活性稀释剂中含有至少一种可固化基团。

22、在其中一些实施例中,所述第一电极液满足如下条件中的至少一个:

23、(1)所述丙烯酸酯类单体包括丙烯酸羟乙酯及丙烯酸异冰片酯中的一种或两种;

24、(2)所述第一导电材料包括金属材料及导电聚合物中的一种;

25、(3)所述增塑剂的沸点≥200℃;

26、(4)所述活性稀释剂包括双三羟甲基丙烷四丙烯酸酯及二季戊四醇戊-/己-丙烯酸中的任一种或两种;

27、(5)所述第一电极液的制备原料包括丙烯酸酯类单体、第一导电材料、增塑剂和活性稀释剂,以所述第一电极液的制备原料的总质量百分比为100%计,所述丙烯酸酯类单体的质量百分比为20%~60%,所述第一导电材料的质量百分比为10%~60%,所述增塑剂的质量百分比为10%~30%,所述活性稀释剂的质量百分比为20%~40%。

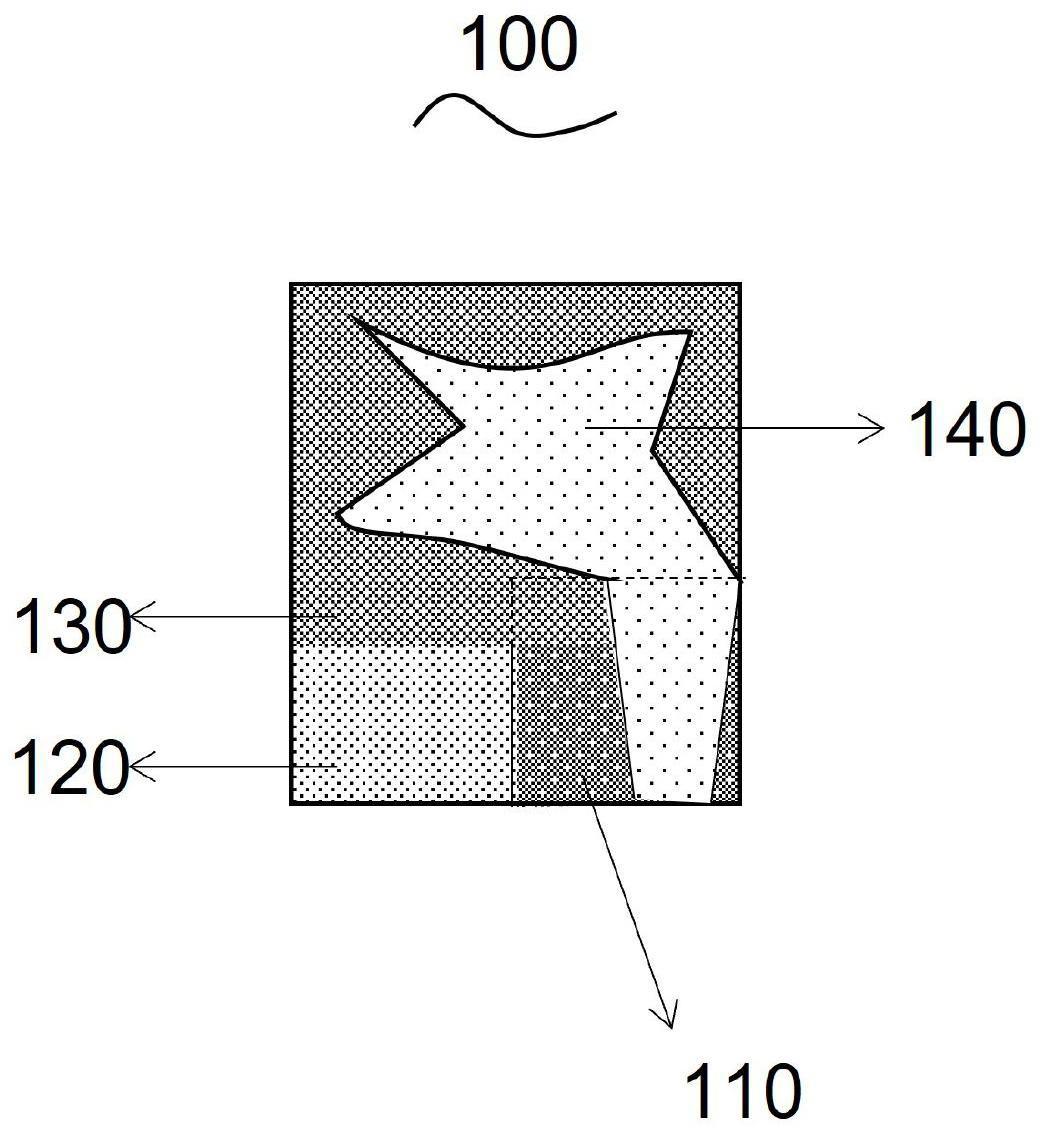

28、在其中一些实施例中,在所述发光功能层表面布上所述第一电极液的步骤中,采用涂覆的方式或浸渍的方式。

29、在其中一些实施例中,所述固化的方式各自独立地选自加热固化及辐射固化中的一种。

30、在其中一些实施例中,所述一次固化和所述二次固化中的一个为加热固化,另一个为辐射固化,或者,所述一次固化和所述二次固化均为加热固化,所述一次固化的加热温度低于所述二次固化的加热温度,或者,所述一次固化和所述二次固化均为辐射固化,辐射波长不同。

31、在其中一些实施例中,所述电致发光器件具有相对设置的出射面和非出射面,至少所述出射面的可见光透过率≥30%。

32、在其中一些实施例中,所述出射面的可见光透过率≥30%,所述非出射面的可见光透过率≤20%,或者,所述非出射面中含有散射颗粒。

33、在其中一些实施例中,所述第一电极相对于所述发光功能层内缩,所述发光功能层相对于所述基板内缩或者所述发光功能层的侧边缘与所述基板的侧边缘平齐。

34、在其中一些实施例中,所述发光功能层的侧边缘与所述基板的侧边缘平齐,所述第二电极相对于所述发光功能层外延,且所述第二电极与所述发光功能层的底边缘和侧边缘以及所述基板的侧边缘均接触,所述预设区域对应所述第二电极相对于所述发光功能层外延的区域;或者,

35、所述发光功能层相对于所述基板内缩,部分所述第二电极直接设置在所述基板表面,且所述第二电极相对于所述基板外延,所述预设区域对应所述第二电极相对于所述基板外延的区域;或者,

36、所述发光功能层相对于所述基板内缩,部分所述第二电极直接设置在所述基板表面,且所述第二电极的侧边缘与所述基板的侧边缘平齐,所述预设区域对应所述第二电极直接设置在所述基板表面的区域。

37、一种电致发光器件,由上述的电致发光器件的制备方法制备得到。

38、一种制品,包括上述的电致发光器件,所述制品包括展柜、建筑窗户幕墙、汽车、轮船、机车、人机交互、电器及信息亭中的任一种或几种的组合。

39、上述电致发光器件的制备方法包括在基板上形成第一电极、发光功能层和第二电极,对形成第二电极的方法进行优化,通过将含有粘结剂的电极预制片与发光功能层贴合,使电极预制片与发光功能层很好地粘结在一起,降低了层间剥离的风险。再通过固化或设置强度增强层的方式增加了预设区域的强度,避免受外力的损坏,例如预设区域可以为布设电路处。或者,通过将电极液布在发光功能层表面,再进行一次固化,使第二电极与发光功能层之间不仅具有粘结性还增加了机械互锁的结构,两者间的粘结力增强,再在预设区域进行二次固化或形成强度增强层,提高预设区域的强度,避免受外力的损坏。因此,上述电致发光器件的制备方法既可以降低电致发光器件层间剥离的风险,又可以增加第二电极的强度,避免受外力损坏。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!