太阳能电池组件及其制备方法、系统、电池和用电装置与流程

本技术涉及太阳能电池,特别是涉及太阳能电池组件及其制备方法、系统、电池和用电装置。

背景技术:

1、太阳能电池组件是指利用光生伏打效应将光能转换为电能的器件,如钙钛矿太阳能电池组件,其包括垂直叠堆的基底玻璃层、导电层、第一传输层、钙钛矿层、第二传输层和电极层。然而,受限于传统的钙钛矿太阳能电池组件的结构设计缺陷,导致钙钛矿层容易诱发严重的离子迁移,影响电池的稳定性下降。

技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种太阳能电池组件及其制备方法、系统、电池和用电装置,能有效降低离子迁移的发生几率,提升电池的稳定性。

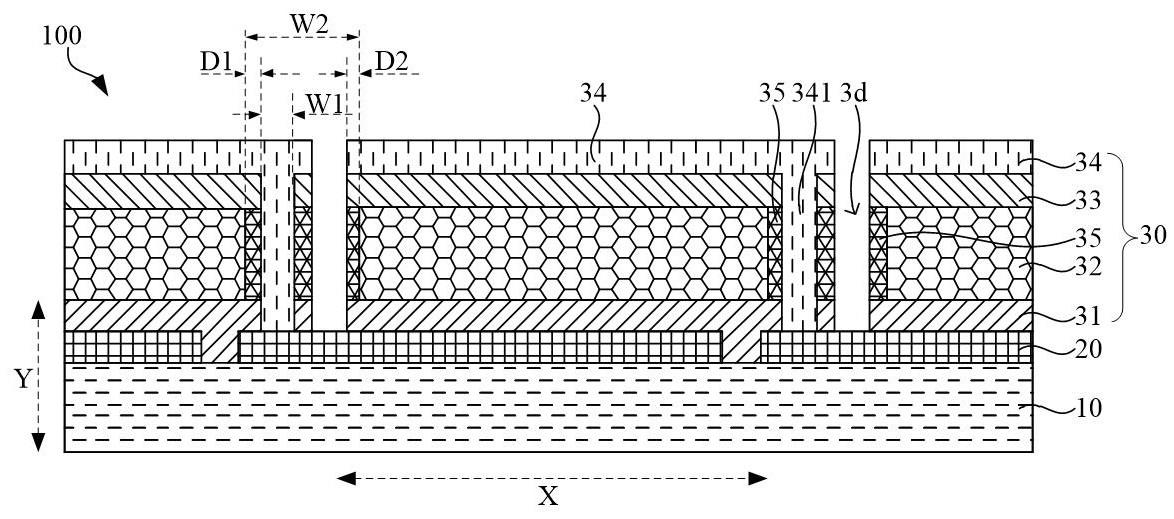

2、第一方面,本技术提供了一种太阳能电池组件,太阳能电池组件包括:导电层;功能层组,包括依次层叠的第一传输层、半导体层、第二传输层及电极层,第一传输层设于导电层上,电极层具有与导电层电连接的连接部;其中,功能层组还包括阻隔层,阻隔层至少部分在预设方向上隔设于连接部与半导体层之间,预设方向与太阳能电池组件的厚度方向相交。

3、上述的太阳能电池组件,在结构设计时,将半导体层与电极层的连接部之间设有阻隔层,使得半导体层与连接部被阻隔层隔开,不与连接部直接接触。这样可有效降低半导体层中阳离子及阴离子向电极层发生离子迁移的几率,提升电池的稳定性。

4、在一些实施例中,阻隔层在预设方向上与半导体层并列,且连接部沿厚度方向贯穿阻隔层并与导电层电连接。如此设计,将电极层的连接部直接作用在阻隔层上,使得连接部不与半导体层直接接触,从而有效降低半导体层中离子的迁移几率,提升电池的稳定性。

5、在一些实施例中,连接部在预设方向上的宽度记为w1,阻隔层在预设方向上的宽度记为w2,其中,0<w1/w2<1。如此,将连接部的宽度与阻隔层的宽度之比可在0~1之间,使得阻隔层被连接部贯穿后依然可残留部分隔在连接部和半导体层之间,实现有效隔开,降低离子迁移的发生几率。

6、在一些实施例中,阻隔层的宽度w2满足的条件为:0<w2≤0.3mm。如此,将阻隔层的宽度控制在0(不含端点值)~0.3 mm之间,在满足连接部的贯穿设置的前提下,尽可能减少太阳能电池组件的死区面积,有效提升组件的发电功率。

7、在一些实施例中,阻隔层的宽度w2还满足的条件为:0<w2≤0.2mm。如此,将阻隔层的宽度控制在0(不含端点值)~0.2 mm之间,进一步减少太阳能电池组件的死区面积,提升组件的发电功率。

8、在一些实施例中,连接部的宽度w1满足的条件为:0.04 mm≤w1≤0.06mm。如此,将连接部的宽度控制在0.04 mm ~0.06 mm之间,在满足合适的电阻值的前提下,尽可能减少太阳能电池组件的死区面积,提升组件的发电功率。

9、在一些实施例中,连接部的宽度w1还满足的条件为:0.04 mm≤w1≤0.05mm。如此,将连接部的宽度控制在0.04 mm ~0.05 mm之间,在满足合适的电阻值的前提下,进一步减少太阳能电池组件的死区面积,提升组件的发电功率。

10、在一些实施例中,半导体层与连接部之间在预设方向上的间距记为d1,其中,0.025mm≤d1≤0.035mm。如此,将间距d1控制在0.025mm~0.035mm之间,便于半导体层和连接部之间容纳部分阻隔层,以实现稳定的隔开效果;同时,合理设计间距d1,在满足稳定的隔开效果的前提下,尽量缩小死区面积,提升发电功率。

11、在一些实施例中,间距d1还满足的条件为:0.025mm≤d1≤0.030mm。如此,将间距d1进一步控制在0.025mm~0.03mm之间,在满足稳定的隔开效果的前提下,进一步缩小死区面积,提升发电功率。

12、在一些实施例中,功能层组包括两个以上,全部功能层组沿预设方向间隔,且相邻两个功能层组之间具有隔槽。如此,利用隔槽将功能层组分隔成相互独立的结构,便于将各个功能层组实现串联,以提升电压输出。

13、在一些实施例中,在预设方向上,隔槽远离连接部的一侧与对应的半导体层之间隔设有部分阻隔层。如此,在隔槽与半导体层之间设置阻隔层,使得半导体层不直接暴露在外部环境中,降低半导体层结构降解的发生几率,提升电池结构的稳定性。

14、在一些实施例中,阻隔层叠设于第一传输层与第二传输层之间,连接部沿厚度方向依次贯穿第一传输层、阻隔层及第二传输层。如此,将阻隔层设置在第一传输层与第二传输层之间,在实现对半导体层和连接部之间有效隔开的同时,减少对第一传输层和第二传输层所处空间的占用,从而降低对电子或空穴传输效率的影响。

15、在一些实施例中,半导体层为钙钛矿层。如此,利用阻隔层的结构设计,能够隔开钙钛矿层与连接部之间的接触,降低离子迁移的发生几率,提升钙钛矿太阳能电池的稳定性。

16、第二方面,本技术提供了一种太阳能电池组件的制备方法,太阳能电池组件的制备方法包括如下步骤:在导电层上依次形成第一传输层、工作层及第二传输层,其中,工作层包括沿预设方向并列设置的半导体层与阻隔层,预设方向与太阳能电池组件的厚度方向相交;对阻隔层沿厚度方向刻槽,形成能通向导电层的第一凹槽;在第二传输层上形成电极层,并将部分电极层填充第一凹槽。

17、上述的太阳能电池组件的制备方法,在形成电极层的过程中,在阻隔层上刻槽,替代传统直接在半导体层上刻槽,这样可有效降低半导体层中阳离子及阴离子向电极层发生离子迁移的几率,提升电池的稳定性。

18、在一些实施例中,在导电层上依次形成第一传输层、工作层及第二传输层的步骤,包括:在导电层上形成第一传输层;在第一传输层上涂覆半导体层与阻隔层,使得半导体层与阻隔层在预设方向上依次交替分布;在半导体层与阻隔层上覆盖形成第二传输层。如此,使得阻隔层方便形成在半导体层的一侧,便于后续在阻隔层上刻槽,以使得电极层和半导体层被有效隔开。

19、在一些实施例中,在第一传输层上涂覆半导体层与阻隔层,使得半导体层与阻隔层在预设方向上依次交替分布的步骤,包括:将涂布模头的第一出液口与第二出液口分别沿预设方向作用在第一传输层上;对涂布模头内施压,使得半导体浆料和阻隔浆料分别对应从第一出液口与第二出液口流出,并涂覆在第一传输层上。如此,利用涂布模头的第一出液口和第二出液口,同时成型出半导体层和阻隔层,极大缩短涂覆时间,有利于提升太阳能电池组件的制备效率。

20、在一些实施例中,在功能层组涂覆步骤中,在阻隔浆料中加入反溶剂,反溶剂被配置为限制半导体浆料与阻隔浆料互相溶解。如此,在阻隔浆料中加入反溶剂,限制阻隔浆料和半导体浆料相互溶解,使得两者的界限清晰,方便准确在阻隔层上刻槽;同时,也能降低阻隔浆料对半导体浆料活性的影响。

21、在一些实施例中,第一出液口的宽度记为w3,第二出液口的宽度记为w4,其中,0<w4/w3≤0.017。如此设计,将宽度w4和宽度w3之比控制在0(不含端点值)~0.017之间,便于半导体层和连接部之间容纳部分阻隔层,以实现稳定的隔开效果;同时,合理设计宽度w4和宽度w3之比,在满足稳定的隔开效果的前提下,尽量缩小死区面积,提升发电功率。

22、在一些实施例中,宽度w4满足的条件为:0mm<w4≤0.1mm。如此设计,将宽度w4控制在0(不含端点值)~0.1mm之间,在满足稳定的隔开效果的前提下,尽量缩小死区面积,提升发电功率。

23、在一些实施例中,宽度w4还满足的条件为:0mm<w4≤0.08mm。如此设计,将宽度w4控制在0(不含端点值)~0.08mm之间,在满足稳定的隔开效果的前提下,进一步尽量缩小死区面积,提升发电功率。

24、在一些实施例中,在第二传输层上形成电极层的步骤之后,还包括:在第二传输层上与阻隔层所对应的位置处刻槽,使得所形成的隔槽沿厚度方向依次贯穿第二传输层、阻隔层及第一传输层并通向导电层,其中,隔槽位于第一凹槽沿预设方向的一侧。如此,在阻隔层上刻槽形成隔槽,使得隔槽与半导体层之间残留有部分阻隔层,从而使得半导体层不直接暴露在外部环境中,降低半导体层结构降解的发生几率,提升电池结构的稳定性。

25、第三方面,本技术提供了一种太阳能电池组件的制备系统,用于制备以上任一项的太阳能电池组件;或者,采用以上任一项的太阳能电池组件的制备方法。

26、第四方面,本技术提供了一种电池,电池包括以上任一项的太阳能电池组件。

27、第五方面,本技术提供了一种用电装置,用电装置包括以上的电池。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!