一种纳米或者原子尺度自旋阀的制备方法

本发明属于自旋电子学领域,是研究一种原子尺度自旋阀的制备方法。

背景技术:

1、电子有两个重要的内秉属性电荷和自旋,传统器件主要利用电荷属性而未考虑自旋,但电子自旋对于电子输运是有影响的,在磁性材料中,电子受到的散射作用与传导介质的磁矩方向相关,即使在原子尺度上,原子结的磁矩方向也可能对输运电子产生显著影响。自旋阀的探索是从研究磁矩现象开始的,随着磁阻效应在实际应用方面逐步发展,近年来研究者们开始关注新材料的磁阻效应,多层膜结构的器件虽然可实现较高幅度的磁阻变化,但持续缩小有困难,随着集成电路技术节点的不断推进,会限制其在集成电路领域的应用,故亟需研究基于纳米/原子尺度材料和结构的自旋器件。

2、从上个世纪六七十年代开始,晶体管的特征尺寸按照摩尔定律的预测持续缩小了五十年。不过晶体管特征尺寸的缩小速度在近些年明显放缓,这是因为随着器件物理尺寸的缩小,短沟道效应凸显,功耗增加、加工困难等问题愈发显著。上个世纪九十年代开始,许多科学家都致力于寻找器件的极限尺寸,同时寻找新的技术以使摩尔定律得以沿用。这些研究大致上可归类于两种技术领域:其一属于“延续摩尔”技术领域的范畴,即通过异质集成等新技术,不断拓宽并发展cmos的传统功能;其二是不再局限于传统的器件与工艺研究,而是寻找新的信息处理范式、开发新型器件与结构,期望传统cmos领域与cmos之外的电子学领域,如纳米电子学、自旋电子学、分子电子学等之间架起桥梁。

3、目前即使最先进的微纳加工技术也无法制备原子尺度器件,为实现原子尺度的结构与器件制备,往往需要利用一些特殊仪器与手段。原子接触自旋阀的制备方法主要有:(1)电化学法;(2)机械可控裂结法;(3)扫描电镜显微镜(stm)法。但这些方法所制备的器件,测试设备复杂,测试环境要求严格,且无法与传统的集成电路工艺兼容,出于实用性的考虑,需要对利用电学控制的电迁移法制备的纳米/原子尺度的点接触结构的性质进行更深入的探索。

技术实现思路

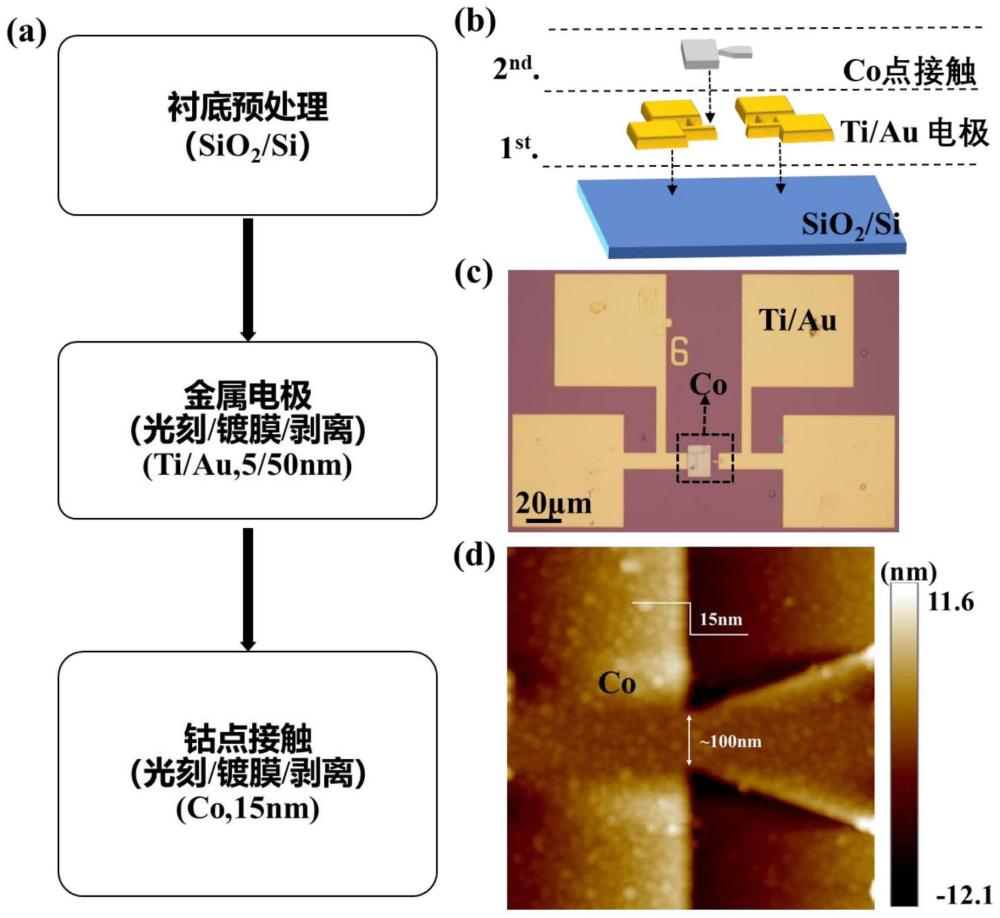

1、本发明提出了一种纳米或者原子尺度自旋阀的制备方法,基于邻近效应光刻制法控制沉积的纳米间隙宽度制备磁性金属点接触器件,基于电学控制金属原子迁移制备原子尺度点接触结构,再通过自然氧化的方式形成磁性氧化物,利用氧化物的反铁磁绝缘特性可以形成原子尺度磁隧道结,从而制备原子尺度自旋阀。

2、本发明提供的技术方案如下:

3、一种制备纳米或原子尺度自旋阀的方法,其步骤包括:

4、(1)在衬底表面制备缓冲层和金属电极。根据实验或应用需求的不同,可以选择合适的衬底种类,包括但不限于:硅、氧化硅、氧化硅/硅、氮化硅、云母、蓝宝石等。要求衬底为刚性,由于多层膜结构在受到弯曲应力时容易出现裂痕导致器件寿命急剧下降,因此柔性衬底不应被采用。缓冲层的作用在于:a)增加金属与衬底的黏附力;b)提供一个更为平整的表面,提高接下来制备的金属薄膜的质量;c)改进金属与底层的接触,良好的接触面可以减少杂质或污染物的进入以增加器件使用寿命。缓冲层一般使用金属,例如钛(ti)、铬(cr),厚度为5nm~20nm。电极材料包括但不限于金、银、钯、铂、铝等金属。缓冲层和金属电极的制备方式不做要求,可以使用电子束沉积、热蒸发沉积、磁控溅射、分子束外延等方式。

5、金属电极的制备:在衬底上制备黏附层和金属电极,制备过程既可以使用掩模图形化,然后经金属沉积-剥离工艺完成;也可不使用掩模、直接对金属层进行图形化工艺。如果使用掩模图形化工艺,则图形化的方法包括并不限于对紫外光刻、电子束光刻、压印或图形转移工艺等;金属层的制备方法包括并不限于电子束蒸发沉积、热蒸发沉积、磁控溅射、电镀、原子层沉积、外延生长等。如果不使用掩模,直接对金属层进行图形化工艺,则可以使用聚焦离子束(fib)刻蚀、氦离子刻蚀、等离子刻蚀等方法,在金属层上直接刻蚀出电极结构;

6、(2)基于邻近效应光刻法制备磁性金属点接触器件:首先通过光刻、镀膜和剥离工艺,制备几十纳米厚的磁性点接触结构作为导电沟道,该磁性金属薄膜的两侧与金属电极相连,该磁性金属薄膜的中间部分用于制备磁性金属点接触结构,形成原子尺度点接触的位置称为原子结。磁性金属薄膜为过渡区3d金属但并不会剧烈氧化的金属,例如铁、钴、镍等。磁性金属薄膜制备可根据实验需求选择,可以为电子束沉积、溅射、热蒸发、外延生长等方法。

7、本发明通过邻近效应光刻法制备磁性金属点接触器件,所述邻近效应指距离较近的一些曝光位置,由于电子散射产生的横向扩散而相互连通,这种非理想效应是电子束光刻技术固有的、无法避免的。利用电子束的邻近效应效应制备器件思路如下:由于电子的横向扩散,每个曝光位置的电子束计量最终都会呈现随偏离曝光中心距离增加而降低的趋势,两个相距较近的曝光位置中间会有电子扩散的交叠部分,交叠部分虽然不是设计的曝光区域,但是却依然受到了一定剂量的电子束的作用。光刻胶一般对电子束较为敏感,这些横向扩散的电子虽然能量较低却足够使交叠区域的光刻胶变性。通过对图形间隔的调整,可以控制交叠区域的曝光剂量,存在一个临界距离,使中间位置达到恰好曝光的效果,此时的接触应当为当前曝光状态下的最小值,从而得到磁性金属点接触器件。为了防止氧化,磁性金属薄膜制备好之后在丙酮中保持其与空气隔绝的状态。

8、(3)将器件置于真空探针台,利用电流反馈控制法制备原子尺度点接触结构:电流反馈控制法是一种用电学控制金属原子迁移的技术方法。电学控制金属原子迁移的原子尺度点接触结构制备技术可分成两类:一类是预先制备金属隧穿结,最终目的是使两端金属重新连接,该种制备技术称为隧穿距离调控法;另一类是通过电学控制,使金属原子缓慢迁移,逐渐缩小金属点接触位置的接触宽度,最终获得原子尺度的点接触结构,该种制备技术称为电流反馈控制法。原子结断裂过程中的电导演变特征是控制原子尺度点接触的一个重要实验依据,由于每次反馈操作发生的电迁移过程和效果都是不同的,因此单纯使用反馈控制法无法观察到形成原子结过程中连续的电导变化或电导演变过程从而有效控制其尺度。为了观察原子结断裂过程中的连续电导变化,本发明采取反馈控制法与直接烧断法相结合的方式,即先通过反馈控制法将器件的电导调控到一个较低水平,如10g0(g0=2e2/h≈77.5us),然后持续缓慢地增加电压,使点接触处的金属原子连续发生电迁移,得到原子尺度点接触结构。

9、(4)器件氧化形成磁隧道结:原子尺度点接触结构制备完成之后使其与空气充分接触,导致裸露在空气部分的磁性原子被充分氧化形成磁性氧化物,原子尺度点接触结构为磁性金属-金属氧化物-磁性金属的三明治结构,利用氧化物的反铁磁绝缘特性可以形成原子尺度磁隧道结,从而得到纳米或者原子尺度自旋阀。

10、本发明通过邻近效应光刻法制备磁性点接触器件,利用电流反馈控制法继续缩小器件尺度构建原子尺度点接触结构。通过自然氧化的方式,构成磁性金属-金属氧化物-磁性金属的三明治结构,从而构建原子尺度自旋阀。

11、本发明的有益效果如下:

12、本发明利用电流反馈控制法制备磁性金属点接触结构,并且通过自然氧化形成磁性氧化物,从而制备出磁阻效应高达40%的磁隧道结。本发明提出的制备方法可以有效控制原子接触点的接触宽度,相较于之前的制备方法更加精确,并且利用自然氧化,制备反铁磁的氧化物,减小了自旋阀结构的复杂性,并且在一定程度上降低了器件功耗。该原子尺度自旋阀制备方法简单,磁隧道结的磁阻较大,并且与传统的cmos工艺兼容,为后续器件的集成提供了有利条件。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!