太阳能电池结构的制作方法

本申请涉及太阳能电池领域,具体而言,涉及一种太阳能电池结构。

背景技术:

1、目前的有机太阳能电池活性层中,主要是本体异质结器件结构,其中,给体层和受体层在整个活性层范围内充分混合,受体与给体的界面分布于整个活性层。

2、但是,利用受体给体界面效应来转移电荷,其电荷分离产生于整个活性层,会导致电荷扩散距离较短以及复合速度较高,从而造成能量损失,最终影响器件的性能。

技术实现思路

1、本申请的主要目的在于提供一种太阳能电池结构,以解决现有技术中的给体层与受体层距离较近导致能量损失的问题。

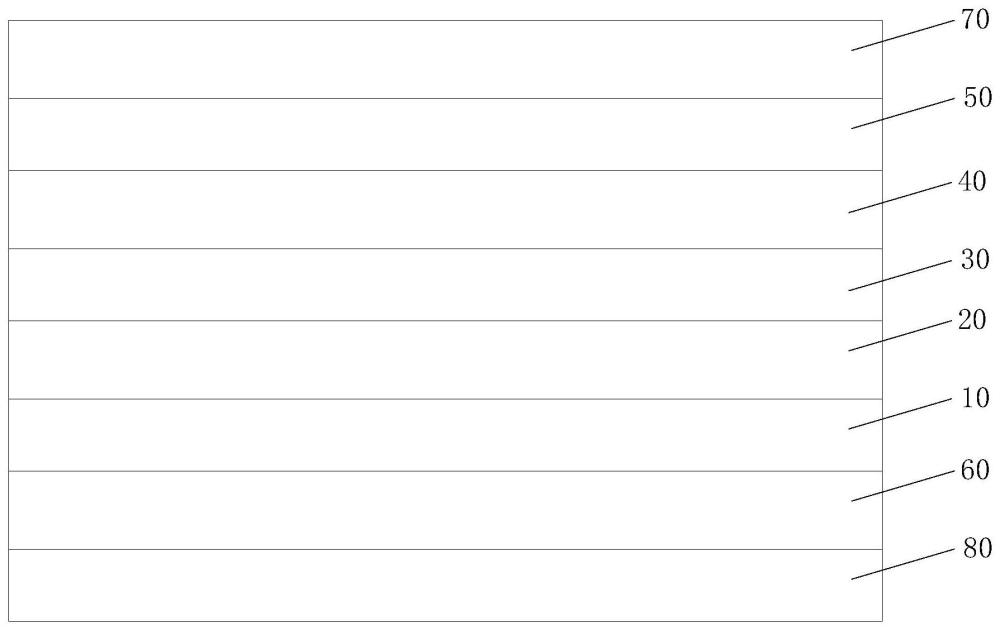

2、根据本申请的一个方面,提供了一种太阳能电池结构,所述太阳能电池结构包括第一载流子传输层、给体层、介质层、受体层以及第二载流子传输层,其中,所述给体层位于所述第一载流子传输层的一侧表面上;所述介质层位于所述给体层的远离所述第一载流子传输层的一侧表面上;所述受体层位于所述介质层的远离所述给体层的一侧表面上;所述第二载流子传输层位于所述受体层的远离所述介质层的一侧表面上,所述第一载流子传输层以及所述第二载流子传输层用于传输不同类型的载流子。

3、可选地,所述介质层为石墨烯层。

4、可选地,所述太阳能电池结构还包括第一电极以及第二电极,其中,所述第一电极位于所述第一载流子传输层的远离所述给体层的一侧表面上;所述第二电极位于所述第二载流子传输层的远离所述受体层的一侧表面上。

5、可选地,所述第一电极为透明导电薄膜,所述第一电极选自fto(fluorine tinoxide,氟化锡掺杂氧化物)层、ito(indium tin oxide,铟锡氧化物)层和azo(aluminumzinc oxide,铝掺杂氧化锌)层中的任一种,所述第二电极选自au层、ag层和al层。

6、可选地,所述第一载流子传输层为pedot:pss、niox层或moo3层,所述第二载流子传输层为zno层或pfn-br层。

7、可选地,所述第一载流子传输层的厚度范围为30nm~50nm,所述给体层以及所述受体层的厚度范围均为45nm~60nm,所述第二载流子传输层的厚度范围为10nm~50nm。

8、可选地,所述给体层的homo-lumo(highest occupied molecular orbital-lowest unoccupied molecular orbital,简称前线轨道)能级范围为-3ev~-6ev,所述受体层的homo-lumo能级范围为-3.5ev~-6.5ev。

9、可选地,所述给体层为pm6层或ptb7-th层,所述受体层为ieico-4f层、it-4f层、y6层或y7层。

10、可选地,所述介质层的厚度范围为5nm~20nm。

11、可选地,所述第一载流子传输层以及所述第二载流子传输层均包括空穴传输层以及电子传输层中之一,且所述第一载流子传输层与所述第二载流子传输层不同。

12、应用本申请的技术方案,所述的太阳能电池结构包括层叠的第一载流子传输层、给体层、介质层、受体层以及第二载流子传输层,其中,所述给体层位于所述第一载流子传输层的一侧表面上;所述介质层位于所述给体层的远离所述第一载流子传输层的一侧表面上;所述受体层位于所述介质层的远离所述给体层的一侧表面上;所述第二载流子传输层位于所述受体层的远离所述介质层的一侧表面上,且所述第一载流子传输层以及所述第二载流子传输层用于传输不同类型的载流子。相比现有技术中的给体层与受体层距离较近导致能量损失的问题,本申请的所述太阳能电池结构,通过在所述给体层以及所述受体层之间增加所述介质层,使得所述给体层与所述受体层通过所述介质层隔开,保证了所述给体层与所述受体层之间的距离较远,从而保证了载流子扩散的距离增加,使得所述太阳能电池结构中的载流子可以高效解离,且保证了所述给体层与所述受体层中的载流子的复合率降低,避免了现有技术中由于载流子的扩散距离较短导致复合率高,进而造成能量损失的问题,解决了现有技术中的给体层与受体层距离较近导致能量损失的问题,保证了所述太阳能电池结构的性能较好。

技术特征:

1.一种太阳能电池结构,其特征在于,所述太阳能电池结构包括:

2.根据权利要求1所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述介质层为石墨烯层。

3.根据权利要求1所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述太阳能电池结构还包括:

4.根据权利要求3所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述第一电极为透明导电薄膜,所述第一电极选自fto层、ito层和azo层中的任一种,所述第二电极选自au层、ag层和al层。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述第一载流子传输层为pedot:pss、niox层或moo3层,所述第二载流子传输层为zno层或pfn-br层。

6.根据权利要求1至4中任一项所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述第一载流子传输层的厚度范围为30nm~50nm,所述给体层以及所述受体层的厚度范围均为45nm~60nm,所述第二载流子传输层的厚度范围为10nm~50nm。

7.根据权利要求1至4中任一项所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述给体层的homo-lumo能级范围为-3ev~-6ev,所述受体层的homo-lumo能级范围为-3.5ev~-6.5ev。

8.根据权利要求1至4中任一项所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述给体层为pm6层或ptb7-th层,所述受体层为ieico-4f层或it-4f层。

9.根据权利要求1至4中任一项所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述介质层的厚度范围为5nm~20nm。

10.根据权利要求1至4中任一项所述的太阳能电池结构,其特征在于,所述第一载流子传输层以及所述第二载流子传输层均包括空穴传输层以及电子传输层中之一,且所述第一载流子传输层与所述第二载流子传输层不同。

技术总结

本申请提供了一种的太阳能电池结构。该太阳能电池结构包括层叠的第一载流子传输层、给体层、介质层、受体层以及第二载流子传输层,其中,给体层位于第一载流子传输层的一侧表面上;介质层位于给体层的远离第一载流子传输层的一侧表面上;受体层位于介质层的远离给体层的一侧表面上;第二载流子传输层位于受体层的远离介质层的一侧表面上,且第一载流子传输层以及第二载流子传输层用于传输不同类型的载流子。给体层与受体层通过介质层隔开,保证了给体层与受体层之间的距离较远,从而保证了载流子扩散的距离增加,使得太阳能电池结构中的载流子可以高效解离,且保证了给体层与受体层中的载流子的复合率降低,保证了太阳能电池结构的性能较好。

技术研发人员:王皓正,陈刚

受保护的技术使用者:浙江爱旭太阳能科技有限公司

技术研发日:20230531

技术公布日:2024/4/7

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!