一种双风道激光雷达散热结构

本发明涉及激光雷达领域,特别涉及无人机载激光雷达散热机构。

背景技术:

1、随着科技的迅猛发展,激光雷达测量水深的方法逐渐进入人们的视野,与传统的多波束测量水深方法相比,激光雷达测深具有速度快、精度高、灵活性好的优点。同时,无人机技术的发展使得两项技术可以有机结合,使得激光雷达不易受到的时间、空间的限制,从而大大增加了作业范围。

2、考虑到水体的吸收衰减系数大,要想实现水下目标探测,需要激光雷达发射能量大、重复频率高、成像速度快。这难以避免地导致了激光雷达在工作过程中产生大量的热量,必须设置散热装置,将系统产生的热量有效导出。此外,当系统在高空作业时,激光雷达系统可以通过无人机产生的气流进行散热,但当激光雷达完成空中的探测作业,落地后进行后续工作时,散热片得不到有效的送风,大大降低了激光雷达系统的散热效率。

3、目前激光雷达主要采用风冷或是液冷技术进行散热,液冷散热是利用冷却液将热量带出系统。镇江市科纳智能科技有限公司陈浩的专利号cn202211487369.0,名称为高精度单波长米散射激光雷达的发明专利,使用导热液与小型水泵,将激光雷达产生的热量快速传至导热框,同时采用液控升降散热块来调整散热结构与空气接触的面积,进而提高散热效率。武汉大学赵晓娜等人的专利号为cn202111156637.6,名称为一种激光雷达散热机构的发明专利,提出了一种散热机构,使车辆在停车时激光雷达也能得到有效的散热,其散热结构包括风扇和大量液冷设备,整体结构复杂且存在漏液的风险,同时该结构仅适用于汽车搭载。

4、风冷散热主要利用外界或散热风扇等散热结构产生强制气流将热量带出激光雷达。烟台艾睿光电科技有限公司金铃杰的专利号cn202210516570.0,名称为用于激光雷达的散热结构及具有该散热结构的激光雷达的发明专利,将雷达底部气流通道与竖向气流通道组成烟囱结构,利用烟囱效应加强气流流速,最终提升整体散热效果。但整体结构高度较大,不适用于一些对高度有要求的场合。安徽科创中光科技股份有限公司曹开法等人的专利号为cn202223551342.1,名称为一种激光雷达散热组件的实用新型专利,利用散热网提高风冷系统的散热效果。武汉万集光电技术有限公司陈超等人的专利号为cn202222256908.1,名称为一种激光雷达散热系统的实用新型专利,采用内外管换热的方式,利用气泵驱动内管热气体快速流动,加速与外管冷气流的热交换,以此加强散热效果。阿戈人工智能公司karayacoubian paul等人的专利号wo2022155071a1,名称为fanlessdesign of a rotating lidar system with integrated cleaning and cooling的发明专利,将多个鳍片加入旋转式激光雷达的外壳,进而加强外壳的换热能力。博世公司hattass mirko等人的专利号为wo2019052922a1,名称为lidar arrangement comprisingflow cooling的发明专利,将激光雷达内部旋转结构作为主动件,形成内循环散热系统,提高散热效率。禾赛科技有限公司zhang chao等人的专利号为us2022317256a1,名称为lidar的发明专利,通过多个散热结构将热量传递至外壳壁上,来解决过热导致的激光雷达可靠性问题。

5、从以上回顾可以得到,这些液冷散热发明虽然可以满足激光雷达的散热需求,但其重量重、体积大、能耗高的特点会加重无人机载设备的负担,降低无人机的续航能力,同时液冷设备存在漏液的风险,降低雷达系统的稳定性。风冷散热发明有体积小、结构简单的特点,但大多集中在单一的工作情况,并未着眼于雷达的外界环境变化,容易导致激光雷达在特定情况下出现散热不足的情况。本发明利用无人机产生的气流加强系统的散热能力,兼顾了空中作业和地面数据处理等不同的工况,在保持系统稳定的同时降低功耗,满足无人机载平台的要求。

技术实现思路

1、为解决上述问题,本发明具体由以下技术方案实现。

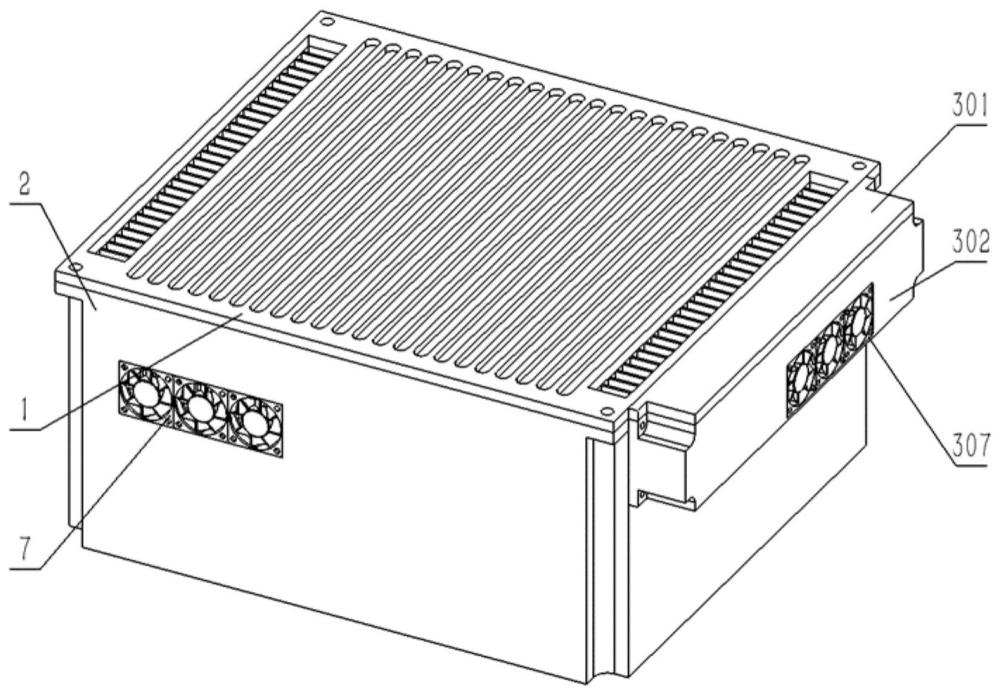

2、本发明包括雷达箱主体、箱盖、激光器散热结构、数据采集模块散热结构。其中雷达箱主体在左右两侧设置有引风通道。在雷达箱前侧设置有出风口和散热风扇。箱盖左右两侧设置入风口,并在中心区域设置凹槽,增大与空气的接触面积,用于辅助散热。激光器散热结构包括导风道、热沉、散热风扇、半导体制冷结构,此散热风扇由主控模块控制开关及转速情况。

3、数据采集模块散热结构布置于箱体右侧,包括挡风板、转轴、转轴配重等结构,并在结构内部设置散热风道、入风口和散热风扇,组成第一散热部。挡风板作为风道切换的结构,由其所处的位置决定接入散热系统的风道。转轴配重结构可以在散热风扇未打开时防止外界气流误触导致挡风板打开,也能够在散热风扇打开时,作为后半段主要动力来打开挡风板。当无人机机翼未旋转时,散热风扇打开,在风道中产生气流,推动挡风板打开,气流作用在挡风板,对转轴产生的转矩满足下式所述:

4、

5、其中ρ表示气体密度,a表示隧道的横截面积,v表示风速大小,表示叶片的推力系数,表示气流推力的等效力臂,表示挡风板与竖直方向的夹角。

6、挡风板除主要挡风结构外还设置有较小的副板,用于风扇启动时和配重结构一起起到锁紧挡风板的作用,其在风力作用下对转轴产生的转矩满足下式所述:

7、

8、配重结构设置于转轴两侧位置,初始状态设置在配重块平衡位置偏右侧10°处。此时,配重块会提供如下式所示的顺时针扭矩:

9、

10、为使得挡风板能够顺利打开,转轴受到的转矩应满足下式关系:

11、

12、其中g为挡风板的重量,表示挡风板的重心到转轴的距离,θ表示配重块与平衡位置初始的夹角。

13、当配重块到达平衡位置左侧的限制位置时挡风板完全打开,此时配重块和挡风板副板也可以防止竖直方向的气流关闭挡风板,影响散热风扇的风量。直到无人机机翼旋转,且散热风扇停止工作后,无人机产生的向下的气流重新关闭挡风板,将竖直风道重新接入散热系统中。此时无人机产生的气流对挡风板转轴的转矩应满足下式关系:

14、

15、本发明左侧设置有第二散热部,该部分主要完成激光器的散热任务,第二散热部采用抽风、送风联合的散热模式,激光器内部设置tec温控系统,根据激光器内部温度的需求调整出风口处抽风风扇的转速,以此降低散热风扇消耗的同时,保证散热系统的稳定性。

技术特征:

1.一种双风道激光雷达散热结构,其特征在于:包括雷达箱主体、箱盖、激光器散热结构、数据采集模块散热结构;其中雷达箱主体在左右两侧设置有引风管道,可将无人机产生的气流引入雷达散热结构中;在雷达箱前侧设置有出风口和散热风扇;箱盖左右两侧设置入风口,并在中心区域设置凹槽,增大与空气的接触面积,用于辅助散热。

2.根据权利要求1所述的一种双风道激光雷达散热结构,其特征在于:所述数据采集模块散热结构布置于箱体右侧,包括挡风板、转轴、转轴配重等结构,并在结构内部设置散热风道、入风口和散热风扇,组成第一散热部;挡风板作为风道切换的结构,除主要挡风结构外还设置有较小的副板,用于风扇启动时和配重结构一起起到锁紧挡风板的作用,由挡风板所处的位置决定接入散热系统的风道;转轴配重结构设置于转轴两侧位置,初始状态设置在配重块平衡位置偏右侧10°处;可以在散热风扇未打开时防止外界微弱气流误触导致挡风板打开,也能够在散热风扇打开时,作为后半段主要动力来打开挡风板。

3.根据权利要求1所述的一种双风道激光雷达散热结构,其特征在于:所述激光器散热结构包括导风道、热沉、散热风扇、半导体制冷结构,组成第二散热部,所述导风道为“l”形结构,热沉设置有若干柱形结构来增加热沉与空气的接触面积,散热风扇由主控模块控制开关及转速情况。

4.根据权利要求2所述的数据采集模块散热结构,其特征在于:所述数据采集模块散热结构的风道切换流程如下,在无人机机翼未旋转时,散热风扇打开,在风道二中产生气流,气流作用在挡风板对转轴产生转矩作用,使得挡风板开始打开,当到达配重块平衡位置后,风道二中的气流同配重块共同完成后续切换步骤,当配重块到达平衡位置左侧的限制位置时挡风板完全打开,此时配重块和挡风板副板也可以防止竖直方向的气流关闭挡风板,影响散热风扇的风量;

技术总结

本发明公开一种双风道激光雷达散热结构,属于激光雷达技术领域,特别涉及无人机载激光雷达散热结构,以解决无人机载激光雷达在落地后的数据处理阶段,无人机无法提供有效的气流,而导致激光雷达散热能力大幅下降的问题。该结构包括壳体,第一散热部和第二散热部。所述第一散热部用于高速采集装置的散热,包括两个风道结构和切换机构,在无人机空中作业时,风道一利用无人机产生的气流提高雷达系统的散热;在落地后,切换机构断开风道一并将风道二接入散热系统,满足在地面数据处理阶段激光雷达的散热需求。第二散热部通过半导体制冷和设置热沉完成对激光器的散热。本发明在提高散热效率的同时,减少系统能耗并使雷达能够适应多种工作状况。

技术研发人员:周国清,蔡昂特

受保护的技术使用者:桂林理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/5/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!