一种电器壳体及电器的制作方法

【】本发明涉及电器,尤其涉及一种电器壳体及电器。

背景技术

0、

背景技术:

1、随着技术的发展,消费者接触的电器种类越来越多,其功能也越来越强大,在使用的过程中常常会通过电器壳体收容电器部件,以对内部的电器部件进行防护。现有电器壳体包括第一壳体和第二壳体,为了防止水经第一壳体和第二壳体的装配缝隙进入电器壳体内而损坏电器部件,通常采用以下三种方案:

2、第一种方案:在第一壳体和第二壳体的装配处打胶或者放置密封件(如硅胶、石棉垫)等实现防水,如此设计,不论是安装密封件还是打胶处理,在装配上都多了一道工序,不仅需要额外机器或者设备辅助,还会导致装配比较费时,严重影响整体装配效率;此外,密封件本身成本高,且密封件很容易撑开电器壳体,导致电器壳体之间的装配缝隙大,进而影响产品外观;最后,这种方式对电器壳体的刚性要求很高;

3、第二种方案:通过超声波焊接、摩擦焊技术连接第一壳体和第二壳体以实现密闭防水,如此设计,导致焊接后的电器壳体无法拆卸、返工,因此维修困难;此外,设备调试繁琐,变相增加防水成本;

4、第三种方案:第一壳体和第二壳体其中之一设有密封槽,另一个设有密封筋,密封筋插入密封槽内,为了方便密封筋插入密封槽内,密封筋的侧面与密封槽对应侧壁之间仍会存在微小的间隙,这样一来,便导致只能防止溅水,因此防水性能有限。

5、因此,目前亟待需要一种具有方便拆装、防水性能好且成本低的电器壳体及电器来解决上述问题。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

1、本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术不足而提供一种电器壳体及电器,不使用密封件、打胶、焊接等常规密封手段即可达到较高的防水等级,且具有方便拆装和成本低的特点。

2、为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

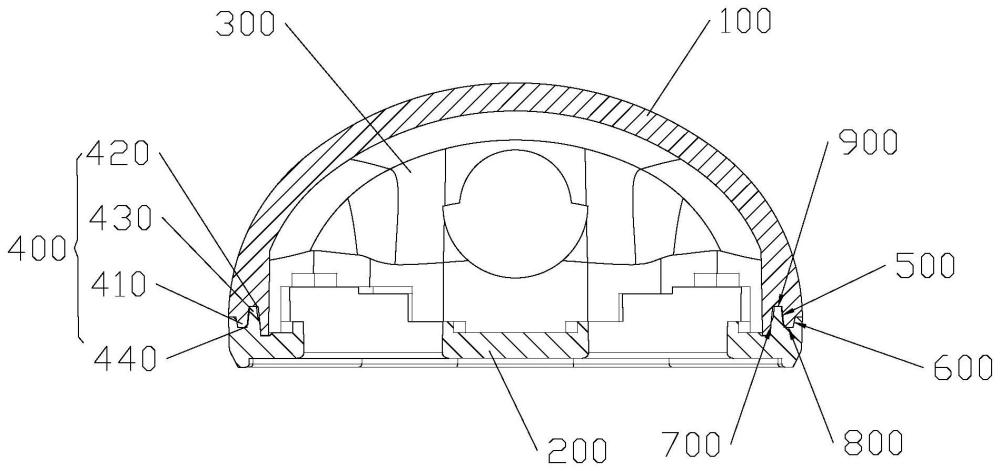

3、一种电器壳体,包括第一壳体、第二壳体和由二者装配形成的用于收容电气部件的腔体,所述第一壳体和所述第二壳体的装配缝隙由二者配合形成的密封结构形成密封,所述密封结构包括:

4、设于所述第一壳体上的第一密封筋和第一密封槽、以及设于所述第二壳体上的第二密封筋和第二密封槽;

5、所述第一密封筋与第二密封槽插接配合,所述第一密封槽与第二密封筋插接配合;

6、所述第一密封筋的一侧和所述第二密封筋的一侧过盈配合形成第一侧密封部;

7、所述第一密封筋的另一侧与所述第二密封槽藉由第一密封筋和第二密封筋的过盈配合相对靠拢接触而形成第二侧密封部;

8、所述第二密封筋的另一侧与所述第一密封槽藉由第一密封筋和第二密封筋的过盈配合相对靠拢接触而形成第三侧密封部;

9、所述第一侧密封部位于所述第二侧密封部和所述第三侧密封部之间。

10、在上述电器壳体中,所述第一密封筋的一侧和所述第二密封筋的一侧过盈配合形成的第一侧密封部为面接触密封或者线接触密封。

11、在上述电器壳体中,所述第一密封筋的另一侧与所述第二密封槽相对靠拢接触形成的第二侧密封部为面接触密封或者线接触密封。

12、在上述电器壳体中,所述第二密封筋的另一侧与所述第一密封槽相对靠拢接触形成的第三侧密封部为面接触密封或者线接触密封。

13、在上述电器壳体中,所述第一密封筋与第二密封槽的槽底配合形成第一底密封部;和/或,所述第二密封筋与第一密封槽的槽底配合形成第二底密封部。

14、在上述电器壳体中,所述第二壳体包括间隔设于所述第二密封筋外侧的外挡筋,所述第二密封筋和外挡筋之间形成所述第二密封槽,所述第一密封筋的外侧面与外挡筋的内侧面接触形成所述第二侧密封部,所述第二密封筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h1,所述外挡筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h2,满足h1>h2。

15、在上述电器壳体中,所述第一壳体包括间隔设于所述第一密封筋内侧的内挡筋,所述内挡筋与第一密封筋之间形成所述第一密封槽,所述内挡筋凸出于第一密封槽槽底的高度为h3,所述第一密封筋凸出于第一密封槽槽底的高度为h4,满足h3>h4。

16、在上述电器壳体中,所述第二壳体包括间隔设于所述第二密封筋外侧的外挡筋,所述第二密封筋和外挡筋之间形成所述第二密封槽,所述第一壳体包括间隔设于所述第一密封筋内侧的内挡筋以及设于第一密封筋外侧的缺口槽,所述内挡筋与第一密封筋之间形成所述第一密封槽,所述外挡筋的顶面与缺口槽的底面相底,所述第一壳体的厚度为w,

17、所述第一密封筋凸出于缺口槽槽底的高度为h1,所述内挡筋凸出于缺口槽槽底的高度为h2,满足5/36≤h1/w≤/15/36,h1/w≤h2/w≤/15/36;

18、所述第二密封筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h1,所述外挡筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h2,满足5/36≤h2/w≤/15/36,h2/w≤h1/w≤/15/36。

19、在上述电器壳体中,所述第一密封筋的一侧与所述第一密封筋的端面之间设有倒斜角。

20、在上述电器壳体中,所述第二密封筋的内侧面包括避让段和配合段,所述避让段先于所述配合段插入所述第一密封槽内,所述避让段与第一密封槽对应的侧壁之间存在避让间隙,所述配合段与第一密封槽接触形成所述第三侧密封部。

21、在上述电器壳体中,所述第二密封筋的内侧面还包括连接在所述避让段与配合段之间的过渡段,所述避让段、过渡段和配合段朝向同一侧倾斜,且所述避让段的倾斜角度介于所述配合段的倾斜角度和过渡段的倾斜角度之间。

22、在上述电器壳体中,所述第一密封筋的另一侧与第二密封槽接触并过盈配合以形成所述第二侧密封部,所述第二密封筋的另一侧与第一密封槽接触并过盈配合以形成所述第三侧密封部。

23、在上述电器壳体中,所述第一密封筋的两侧面向着相反的方向倾斜设置,以使所述第一密封筋两侧面之间的距离向着第一密封槽槽底的方向逐渐增大,所述第二密封筋的两侧面向着相反的方向倾斜设置,以使第二密封筋两侧面之间的距离向着第二密封槽槽底的方向逐渐增大,所述第二密封筋的一侧与第一密封筋的一侧相匹配。

24、本发明还提供了一种电器,包括电器壳体和电气部件,所述电器壳体包括腔体,所述电气部件安装在所述腔体内,所述电器壳体采用上述任一技术方案所述的电器壳体。

25、本发明的有益效果:

26、1、本发明中的第一壳体和第二壳体组装时,通过第一密封筋和第二密封筋的过盈配合,可使得第一密封筋的一侧面与第二密封筋的一侧面实现紧密接触而形成第一侧密封部;此外,在第一密封筋和第二密封筋过盈配合的过程中,利用第一密封筋和/或第二密封筋的变形、甚至对壳体的拉扯变形,可消除第一密封筋的另一侧与第二密封槽之间的装配间隙,使第一密封筋的另一侧与第二密封槽相对靠拢接触形成第二侧密封部、以及消除第二密封筋的另一侧与第一密封槽对应侧壁之间的装配间隙,使第二密封筋的另一侧与第一密封槽相对靠拢接触而形成第三侧密封部,由此保证了第一密封筋的另一侧与第二密封槽对应侧壁之间、以及第二密封筋的另一侧与第一密封槽对应侧壁之间的密封性能,加之第一侧密封部位于第二侧密封部和第三侧密封部之间,因此可实现自内向外至少三层侧密封,通过多层侧密封部的层层阻挡,可阻止或者延缓水继续内渗,因此防水性能更好,可靠性更高,且其密封性能可接近打胶、密封件、焊接等手段所达到的防水等级,可用于冲洗,这使得电器壳体不使用密封件、打胶、焊接等常规密封手段就可以达到较高的防水等级,节省材料和装配成本,同时也使电器壳体实现反复拆装,返工便利性和可维修性强;最后,还能够保证第一壳体和第二壳体合缝的美观性,以及降低对第一壳体和第二壳体的刚性要求。

27、2、第一密封筋与第二密封槽的槽底配合形成第一底密封部;和/或,第二密封筋与第一密封槽的槽底配合形成第二底密封部。如此设计,可实现四层或者五层密封,以进一步提高密封结构的防水等级。

28、3、第二壳体包括间隔设于第二密封筋外侧的外挡筋,第二密封筋和外挡筋之间形成第二密封槽,第一密封筋的外侧面与外挡筋的内侧面接触形成第二侧密封部,第二密封筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h1,外挡筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h2,满足h1>h2。如此设计,在第二密封槽处于下方时,可通过第二密封筋凸出于外挡筋,使得第二密封槽内的水位高度不高于外挡筋,也就不会高于第二密封筋,以此避免水液进入第一密封槽内;此外,也能增大第二密封筋与第一密封筋的过盈配合接触面积,以此增加第一侧密封部的密封可靠性;最后,在第一壳体和第二壳体装配时,可使第二密封筋先于第一密封筋插入对应的密封槽内,以对后续第一密封筋的插装起到导向作用,进而方便第一密封筋与第二密封槽的插接配合。

29、4、第一壳体包括间隔设于第一密封筋内侧的内挡筋,内挡筋与第一密封筋之间形成第一密封槽,内挡筋凸出于第一密封槽槽底的高度为h3,第一密封筋凸出于第一密封槽槽底的高度为h4,满足h3>h4。如此设计,在第一密封槽处于下方时,可通过内挡筋凸出于第一密封筋,使得第一密封槽内的水位高度不高于第一密封筋,也就不会高于内挡筋,以此避免水液进入电器壳体内;此外,也能增加第三侧密封部的密封可靠性;最后,在第一壳体和第二壳体组装时,可通过内挡筋引导第二密封筋顺畅插入到第一密封槽内,以降低第一壳体和第二壳体的对位难度,进而降低电器壳体的组装难度。

30、5、第二壳体包括间隔设于第二密封筋外侧的外挡筋,第二密封筋和外挡筋之间形成第二密封槽,第一壳体包括间隔设于第一密封筋内侧的内挡筋以及设于第一密封筋外侧的缺口槽,内挡筋与第一密封筋之间形成第一密封槽,外挡筋的顶面与缺口槽的底面相底,第一壳体的厚度为w,

31、第一密封筋凸出于缺口槽槽底的高度为h1,内挡筋凸出于缺口槽槽底的高度为h2,满足5/36≤h1/w≤/15/36,h1/w≤h2/w≤/15/36;如此设计,既能避免第一密封筋和内挡筋凸出高度过矮导致侧密封效果差,又能方便第一密封筋和内挡筋的加工以及保证两者的尺寸,进而保证密封结构的密封效果;

32、第二密封筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h1,外挡筋凸出于第二密封槽槽底的高度为h2,满足5/36≤h2/w≤/15/36,h2/w≤h1/w≤/15/36。如此设计,既能避免第二密封筋和外挡筋凸出高度过矮导致侧密封效果差,又能方便第二密封筋和外挡筋的加工以及保证两者的尺寸,进而保证密封结构的密封效果。

33、6、第一密封筋的一侧与第一密封筋的端面之间设有倒斜角。如此设计,即使第二密封筋存在正常的生产尺寸波动,也能通过倒斜角引导第二密封筋顺畅插入到第一密封槽,降低了电器壳体的组装难度。

34、7、第二密封筋的内侧面包括避让段和配合段,避让段先于配合段插入第一密封槽内,避让段与第一密封槽对应的侧壁之间存在避让间隙,配合段与第一密封槽接触形成第三侧密封部。如此设计,既能通过避让段的设计进一步方便第二密封筋顺畅插入第一密封槽内,还能减少第二密封筋与第一密封槽侧壁的接触面积,以降低第二密封筋插入第一密封槽内时受到的摩擦阻力,进而使得电器壳体的组装更加省力;最后,通过设计配合段与第一密封槽接触形成第三侧密封部,还能保证第二密封筋另一侧与第一密封槽对应侧壁之间的密封性能。

35、8、第二密封筋的内侧面还包括连接在避让段与配合段之间的过渡段,避让段、过渡段和配合段朝向同一侧倾斜,且避让段的倾斜角度介于配合段的倾斜角度和过渡段的倾斜角度之间。如此设计,既能保证避让段的避让效果,又能保证第一密封槽对应侧壁对第二密封筋的引导效果,以使第二密封筋更为顺畅地插入第一密封槽内。

36、9、第一密封筋的另一侧与第二密封槽接触并过盈配合以形成第二侧密封部,第二密封筋的另一侧与第一密封槽接触并过盈配合以形成第三侧密封部。如此设计,不仅能提升第二侧密封部和第三侧密封部的密封性能,还能通过第一密封筋与第二密封槽过盈配合、以及第二密封筋与第一密封槽的过盈配合,来提升第一密封筋与第二密封槽的插接可靠性、以及第二密封筋与第一密封槽的插接可靠性,进而增加第一壳体和第二壳体的装配可靠性。

37、10、第一密封筋的两侧面向着相反的方向倾斜设置,以使第一密封筋两侧面之间的距离向着第一密封槽槽底的方向逐渐增大,第二密封筋的两侧面向着相反的方向倾斜设置,以使第二密封筋两侧面之间的距离向着第二密封槽槽底的方向逐渐增大,第二密封筋的一侧与第一密封筋的一侧相匹配。如此设计,即使第一密封筋和第二密封筋的尺寸因生产存在误差,也能在斜面的引导下保证第一壳体和第二壳体的顺畅装配,由此降低了对第一壳体和第二壳体两者尺寸加工精度要求。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!