耳机的制作方法

[0001]

本实用新型涉及电子产品技术领域,特别涉及一种耳机。

背景技术:

[0002]

目前市面上的耳机,按照佩戴方式的不同,可以分为骨传导耳机和入耳式耳机。

[0003]

佩戴骨传导耳机不需要入耳,既能保持外耳道清洁、通风,减轻耳朵的负担,佩戴时也更加舒适,可提升佩戴体验。此外,环境中的噪音大部分都是通过空气传播的,而骨传导耳机只接收与头骨直接接触传播的声音信号,因此它能在一定程度上避免声音在空气传播过程中引入杂音,从而有效提升音质。但当外界环境嘈杂时,骨传导耳机可能就无法使用了,这也是骨传导耳机的软肋所在。

[0004]

入耳式耳机需要插入耳道使用,其密封性好,受环境影响小,因而可以在嘈杂的环境中使用,但入耳式耳机长时间插在耳道中,会对耳道及听力造成损害,甚至引起中耳炎。

[0005]

因此,骨传导耳机和入耳式耳机在使用上都有各自的缺陷。

技术实现要素:

[0006]

本实用新型的主要目的是提出一种耳机,旨在提供骨传导和入耳式两种播放音频的方式,二者形成互补作用,方便用户根据实际情况选择使用,提升用户的使用体验,保证用户良好的佩戴和听觉感受。

[0007]

为实现上述目的,本实用新型提出一种耳机,包括:连接件;耳机本体,连接件的两端分别设有耳机本体;其中,耳机本体包括:第一发声件,第一发声件与连接件的端部连接,第一发声件用于贴接于颅骨;第二发声件,第二发声件与第一发声件连接,第二发声件用于插接于耳道;主控件,主控件与第一发声件和第二发声件电性连接,主控件用于控制第一发声件发声或第二发声件发声。

[0008]

可选地,第一发声件包括:第一壳体,第一壳体与连接件的端部连接,第一壳体设有骨传导面板;骨传导振子,骨传导振子设于第一壳体内,且骨传导振子与骨传导面板贴合。

[0009]

可选地,第二发声件包括:第二壳体,第二壳体与第一壳体连接,第二壳体设有出音嘴;扬声器,扬声器设于第二壳体内。

[0010]

可选地,主控件包括:主板,主板设于第一壳体或第二壳体内,骨传导振子和扬声器均与主板电性连接;切换件,切换件与主板电性连接,切换件用于切换骨传导振子发声或扬声器发声。

[0011]

可选地,切换件包括:霍尔芯片,霍尔芯片与主板电性连接;磁性件,磁性件可靠近或远离霍尔芯片;其中,霍尔芯片设于第一壳体内,且磁性件设于第二壳体内;或者,霍尔芯片设于第二壳体内,且磁性件设于第一壳体内。

[0012]

可选地,第一发声件还包括:振子上盖,第一壳体的内部设有空腔,第一壳体背离骨传导面板的一侧开设有开口,且开口连通空腔,振子上盖设于空腔内,振子上盖将空腔分

隔为安装腔和容置腔;其中,骨传导振子设于安装腔内,第二壳体可拆卸地插接于容置腔,使磁性件靠近或远离霍尔芯片。

[0013]

可选地,霍尔芯片设于安装腔内,出音嘴为磁性件。

[0014]

可选地,安装腔内还设有磁吸件。

[0015]

可选地,出音嘴的外侧设有出音网,且出音网的材质为铁磁性材质。

[0016]

可选地,出音嘴上套接有耳套。

[0017]

可选地,主板设于安装腔内,主板上开设有过孔,骨传导振子上设有振子引脚,振子引脚插接于过孔内。

[0018]

可选地,主板和骨传导振子之间夹设有减振垫。

[0019]

可选地,第二发声件还包括:连接线,连接线电性连接主板和扬声器。

[0020]

可选地,连接线穿经第一壳体的部分套接有保护套;和/或,连接线穿经第二壳体的部分与第二壳体粘接;和/或,连接线位于第二壳体内的部分设有防脱件,防脱件用于防止连接线向第二壳体外脱出。

[0021]

本实用新型技术方案中,耳机本体包括第一发声件和第二发声件,第一发声件采用的是骨传导声波的方式,第一发声件不需要入耳,既能保持外耳道清洁、通风,减轻耳朵的负担,佩戴时也更加舒适,可提升佩戴体验,还能在一定程度上避免声音在空气传播过程中引入杂音,从而有效提升音质,故第一发声件可以供用户在耳朵疲劳或耳朵不舒服的情况下使用;第二发声件采用的是空气传导声波的方式,第二发声件在使用时插入到人的耳朵内,耳道空间的密封性好,声波在传递过程中受耳朵外环境的影响较小,故第二发声件可以供用户在周围环境比较嘈杂的情况下使用。主控件与第一发声件和第二发声件电性连接,可控制第一发声件和第二发声件二者中的其中一个工作。第一发声件和第二发声件可分别适用于不同的使用情形,因而二者在使用方式上具有完美的互补作用,能够方便用户根据实际情况选择第一发声件或第二发声件使用,从而提升用户的使用体验,保证用户良好的佩戴和听觉感受。

附图说明

[0022]

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0023]

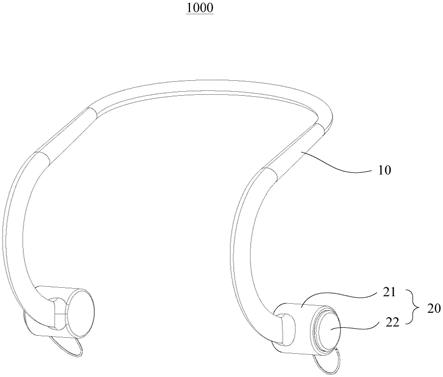

图1为本实用新型耳机一实施例的结构示意图;

[0024]

图2为图1中耳机的耳机本体的结构示意图;

[0025]

图3为图1中耳机的耳机本体的剖视结构示意图;

[0026]

图4为图1中耳机的耳机本体另一视角的剖视结构示意图;

[0027]

图5为图1中耳机的第二发声件的结构示意图;

[0028]

图6为图1中耳机的第二发声件另一视角的结构示意图;

[0029]

图7为图1中耳机的骨传导振子的结构示意图;

[0030]

图8为图1中耳机的主板的结构示意图。

[0031]

附图标号说明:

[0032][0033][0034]

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0035]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0036]

需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0037]

另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0038]

本实用新型提出一种耳机1000。

[0039]

在本实用新型实施例中,如图1至2所示,该耳机1000,包括:连接件10;耳机本体20,连接件10的两端分别设有耳机本体20;其中,耳机本体20包括:第一发声件21,第一发声件21与连接件10的端部连接,第一发声件21用于贴接于颅骨;第二发声件22,第二发声件22与第一发声件21连接,第二发声件22用于插接于耳道;主控件,主控件与第一发声件21和第二发声件22电性连接,主控件用于控制第一发声件21发声或第二发声件22发声。

[0040]

具体地,连接件10呈u型结构,通过将左右两个耳机本体20设置在连接件10的两个

端部,能够实现左右两个耳机本体20之间的连接,避免两个耳机本体20任意分离,可防止耳机本体20丢失,同时,连接件10可作为颈带或支撑架挂贴在用户的脖颈处,便于耳机本体20的携带和使用。而且,连接件10上可以设置供电模块,供电模块可以采用锂电池,并与两个耳机本体20电性连接,以实现对耳机本体20的电能供应,从而提高耳机本体20的使用时长。

[0041]

容易理解地,耳机本体20具有播放音频的功能。使用时,将连接件10两端的左右两个耳机本体20分别挂接到用户的两个耳朵处,耳机本体20可以发出声波,人的耳膜接收到声波并根据声波振动,即内耳的淋巴液会产生振动,受到激励的内耳膜会驱动人的听觉神经,从而使人的大脑感知到声音。由此,用户可以通过耳机本体20收听音频。其中,耳机本体20包括第一发声件21和第二发声件22,第一发声件21可以与连接件10的端部连接,第二发声件22可以与第一发声件21连接。

[0042]

本实用新型中,第一发声件21是骨传导耳机1000,采用骨传导的方式来传递声音。具体地,将第一发声件21贴接到用户的颅骨(通常为耳朵附近的骨骼),第一发声件21能够将声音转化为不同频率的机械振动,并通过振动人的颅骨来传递声波,其声波的具体传导路径为:声波-颅骨-骨迷路-内耳淋巴液-螺旋器-听神经-大脑皮层听觉中枢。

[0043]

第二发声件22是入耳式耳机1000,采用空气传导的方式来传导声音。具体地,将第二发声件22插接到用户耳朵的耳道内,第一发声件21通过空气传播声波,并将声波传递至内耳,然后由内耳的内、外淋巴液产生振动,螺旋器完成感音过程,随后听神经产生神经冲动,呈递给听觉中枢,大脑皮层综合分析后,最终“听到”声音。其声波的具体传导路径为:声波-耳廓-外耳道-鼓膜-锤骨-砧骨-镫骨-前庭窗-外、内淋巴-螺旋器-听神经-听觉中枢。

[0044]

其中,主控件与第一发声件21和第二发声件22电性连接,主要用于控制第一发声件21和第二发声件22协调工作,即在耳机1000的使用过程中,主控件控制第一发声件21和第二发声件22二者中的其中一个工作,避免二者同时工作造成冲突或浪费。由于第一发声件21采用的是骨传导声波的方式,第一发声件21不需要入耳,既能保持外耳道清洁、通风,减轻耳朵的负担,佩戴时也更加舒适,可提升佩戴体验,还能在一定程度上避免声音在空气传播过程中引入杂音,从而有效提升音质,因此,第一发声件21可以供用户在耳朵疲劳或耳朵不舒服的情况下使用。相应地,第二发声件22采用的是空气传导声波的方式,第二发声件22在使用时插入到人的耳朵内,耳道空间的密封性好,声波在传递过程中受耳朵外环境的影响较小,因此,第二发声件22可以供用户在周围环境比较嘈杂的情况下使用。由此可知,第一发声件21和第二发声件22可分别适用于不同的使用情形,因而二者在使用方式上具有完美的互补作用,能够方便用户根据实际情况选择第一发声件21或第二发声件22使用,从而提升用户的使用体验,保证用户良好的佩戴和听觉感受。

[0045]

请参阅图3至4,进一步地,第一发声件21包括:第一壳体211,第一壳体211与连接件10的端部连接,第一壳体211设有骨传导面板2111;骨传导振子212,骨传导振子212设于第一壳体211内,且骨传导振子212与骨传导面板2111贴合。

[0046]

第一壳体211可以根据实际情况设置成需要的形状,本实用新型对第一壳体211的具体形状并不进行限定。本实施例中,第一壳体211大致呈圆筒状,第一壳体211的其中一个端部设为骨传导面板2111。使用第一发声件21来收听音频时,骨传导面板2111贴接在人的颅骨(通常为耳朵附件的骨骼),主控件控制骨传导振子212振动,并通过骨传导面板2111向人体传导声波,声波依次经过人的皮肤、皮下组织以及骨骼传导到人的听觉神经,从而使用

户听到声音。

[0047]

进一步地,第二发声件22包括:第二壳体221,第二壳体221与第一壳体211连接,第二壳体221设有出音嘴2211;扬声器222,扬声器222设于第二壳体221内。

[0048]

第二壳体221的形状适于插接到人的耳道内。第二壳体221为中空结构,第二壳体221的一端收聚并形成连通第二壳体221内部的出音嘴2211,主控件控制扬声器222工作时,扬声器222产生的声波通过空气从出音嘴2211向耳道内传递,并传导至人的听觉神经,从而使用户听到声音。其中,扬声器222是将声音电信号转化为声音的转化部件,扬声器222的发声原理是通过交变电流信号的线圈在磁场中运动,使与音圈相连的振膜振动,从而牵扯连纸盆振动,再通过空气介质,将声波传送出去。

[0049]

进一步地,主控件包括:主板231,主板231设于第一壳体211或第二壳体221内,骨传导振子212和扬声器222均与主板231电性连接;切换件,切换件与主板231电性连接,切换件用于切换骨传导振子212发声或扬声器222发声。

[0050]

主板231上设有控制电路,控制电路包括控制骨传导振子212振动的第一电路、控制扬声器222发声的第二电路,通过控制第一电路的导通或第二电路的导通可以分别控制第一发声件21发声或第二发声件22发声。其中,切换件用于实现控制电路的切换,即切换第一电路导通或第二电路导通,使声音电信号通过骨传导振子212传递或通过扬声器222传递,以实现第一发声件21发声或第二发声件22发声。

[0051]

作为本实用新型的一实施例,切换件包括:霍尔芯片2321,霍尔芯片2321与主板231电性连接;磁性件,磁性件可靠近或远离霍尔芯片2321;其中,霍尔芯片2321设于第一壳体211内,且磁性件设于第二壳体221内;或者,霍尔芯片2321设于第二壳体221内,且磁性件设于第一壳体211内。

[0052]

霍尔芯片2321以霍尔效应为其工作基础的一种磁传感器。霍尔芯片2321可以检测磁场及其变化。当磁性件如磁铁靠近霍尔芯片2321时,霍尔芯片2321会感应到磁场的变化,并输出相应的感应信号至主板231,以通过主板231实现第一电路和第二电路的切换。霍尔芯片2321具有许多优点,其体积小、重量轻,安装方便,其功耗小,精度高、线性度好,且霍尔芯片2321工作无触点、不磨损,输出波形清晰。当然,切换件也可以采用其他切换开关,比如红外接近传感器等,本实用新型对此并不进行限定,可根据实际情况选择使用。

[0053]

可选地,第一发声件21还包括:振子上盖213,第一壳体211的内部设有空腔,第一壳体211背离骨传导面板2111的一侧开设有开口,且开口连通空腔,振子上盖213设于空腔内,振子上盖213将空腔分隔为安装腔和容置腔;其中,骨传导振子212设于安装腔内,第二壳体221可拆卸地插接于容置腔,使磁性件靠近或远离霍尔芯片2321。

[0054]

本实施例中,第一壳体211背离骨传导面板2111的端部设为开口,第二壳体221可以通过该开口插入到第一壳体211的容置腔内,或者,第二壳体221可以通过该开口从第一壳体211的容置腔内取出。为了实现切换件对控制电路的切换,霍尔芯片2321和磁性件分开设置,即二者分别位于第一壳体211和第二壳体221两个不同的部件上,使得霍尔芯片2321和磁性件可以相互靠近或远离,以实现切换件的切换功能。

[0055]

其中,当第二壳体221插入到容置腔时,磁性件靠近霍尔芯片2321,霍尔芯片2321会感应到磁场变化,并输出相应的电信号至主板231,使第一电路断开、第二电路导通,此时,用户可使用第一发声件21收听音频;当第二壳体221从容置腔内取出时,磁性件远离霍

尔芯片2321,霍尔芯片2321同样会感应到磁场变化,并输出相应的电信号至主板231,使第一电路导通、第二电路断开,此时,用户可使用第二发声件22收听音频。

[0056]

进一步地,霍尔芯片2321设于安装腔内,出音嘴2211为磁性件。

[0057]

本实施例中,出音嘴2211的材质为磁性材质,比如,出音嘴2211采用磁铁制作。通过出音嘴2211靠近或远离安装腔,可以实现霍尔芯片2321的磁性感应。通过将出音嘴2211直接设为磁性件,巧妙利用了第二发声件22本身的部件,无需另外增设部件,可以节省耳机1000的内部空间,使耳机1000结构小巧紧凑,并减轻耳机1000的重量,有利于提高耳机1000的便携性。

[0058]

可选地,安装腔内还设有磁吸件214。

[0059]

本实施例中,磁吸件214为磁铁,磁性件呈环状,磁性件环绕设置在霍尔芯片2321的外周,环状的磁性件与出音嘴2211的环形结构对应。因为出音嘴2211的材质为磁性材质,当第二壳体221插入到第一壳体211的容置腔内时,出音嘴2211正对和环形的磁性件,且二者异极相对,此时,出音嘴2211和磁性件相互吸引,出音嘴2211会受到磁吸件214的吸力作用,从而使第二壳体221较稳固地插接在第一壳体211的容置腔内,可防止在使用第一发声件21时,第二壳体221从第一壳体211意外脱出;且第二壳体221可以在施加外力的情况下从第一壳体211的容置腔内取出,从而实现第二壳体221与第一壳体211的可拆卸组装,操作简单方便。此外,为了使磁吸件214能够更牢固地吸附出音嘴2211,磁吸件214可设置在安装腔尽量靠近容置腔的位置。

[0060]

请参阅图3至4,可选地,出音嘴2211的外侧设有出音网223,且出音网223的材质为铁磁性材质。

[0061]

本实施例中,出音网223罩设在出音嘴2211的外侧,可以防止外界的灰尘等杂质进入到第二壳体221内,以保护第二壳体221内的零部件如扬声器222等。而且,出音网223的材质为不锈钢,在将第二壳体221插入到第一壳体211的容置腔内时,设置在安装腔内的磁吸件214不仅会吸附出音嘴2211,还会同时吸附出音网223。通过铁磁性的出音网223可以增大磁吸件214的吸附力,从而使第二壳体221在插入到第一壳体211的容置腔时,第二壳体221能更稳固地固定在容置腔内,以提高第二壳体221和第一壳体211连接的稳定性,可防止第二壳体221从第一壳体211意外脱出。

[0062]

请参阅图5至6,可选地,出音嘴2211上套接有耳套224。

[0063]

本实施例中,出音嘴2211的外表面套接有硅胶材质的耳套224,在用户使用第二发声件22收听音频时,将出音嘴2211插入到耳道内,并通过耳套224与耳道的皮肤接触,耳套224可以避免出音嘴2211与耳道硬性接触,并可提高耳道内空间的密封性,使声波传导至耳膜时不易受外界杂音的影响,从而保证第二发声件22的发声音质。

[0064]

请参阅图7至8,作为本实用新型的一实施例,主板231设于安装腔内,主板231上开设有过孔2311,骨传导振子212上设有振子引脚2121,振子引脚2121插接于过孔2311内。

[0065]

本实施例中,主板231设置在第一壳体211内,且主板231朝向振子上盖213的一面设有焊盘2312,通过焊盘2312可以将主板231焊接固定在振子上盖213上。其中,为了方便骨传导振子212与主板231的连接,骨传导振子212的振子引脚2121插入到主板231的过孔2311内并焊接,从而实现骨传导振子212与主板231的电性连接。通过骨传导振子212引脚和主板231上的过孔2311结构,可便于骨传导振子212与主板231组装成一体,有利于骨传导振子

212与主板231的装配,而且使二者的结构紧凑,有利于保证第一壳体211结构的小型化,提高耳机1000的便携性。

[0066]

请参阅图3至4,可选地,主板231和骨传导振子212之间夹设有减振垫215。

[0067]

本实施例中,减振垫215为硅胶垫,减振垫215将主板231与骨传导振子212分隔开来,可以防止骨传导振子212长期振动对主板231造成损害,从而提高主板231的使用寿命。

[0068]

请参阅图3至4,进一步地,第二发声件22还包括:连接线225,连接线225电性连接主板231和扬声器222。

[0069]

本实施例中,连接线225的一端穿入到第一壳体211的内部并与主板231焊接,连接线225的另一端穿入到第二壳体221内部并与扬声器222焊接。连接线225为一般的耳机1000线,可以实现电信号的传输。通过连接线225将扬声器222与主板231连接,使得第一发声件21和第二发声件22共用同一块主板231,可以减少耳机1000的零部件,以减小所需的安装空间,能够实现耳机1000结构的小型化,从而提高耳机1000的便携性。

[0070]

请参阅图5至6,可选地,连接线225穿经第一壳体211的部分套接有保护套2252。

[0071]

本实施例中,保护套2252可以为硅胶材质,软质保护套2252套在连接线225上的与第一壳体211接触的部分,将连接线225和第一壳体211隔开,保护套2252可以通过本身的韧性和弹性保护连接线225,避免连接线225在穿经第一壳体211的部分由于多次弯折而受损,从而提高连接线225的使用寿命。

[0072]

可选地,连接线225穿经第二壳体221的部分与第二壳体221粘接。

[0073]

通过上述设置,可以实现连接线225与第二壳体221的固定连接,防止连接线225在第二壳体221上活动,保证二者连接结构的稳定性,避免连接线225或第二壳体221内的零件受损,可提高耳机1000的使用寿命。

[0074]

请参阅图4,可选地,连接线225位于第二壳体221内的部分设有防脱件2251,防脱件2251用于防止连接线225向第二壳体221外脱出。

[0075]

本实施例中,防脱件2251为连接线225上打出的线结,线结的直径大于第二壳体221上供连接线225穿入的通孔的直径,通过线结卡持于第二壳体221的内侧,可以防止连接线225从第二壳体221内被抽出,避免连接线225或第二壳体221内的零件受损,保证连接线225与第二壳体221连接结构的稳定性,可提高耳机1000的使用寿命。

[0076]

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的实用新型构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1