转轴机构及可折叠设备的制作方法

本技术实施例涉及电子设备,特别涉及一种转轴机构及可折叠设备。

背景技术:

1、随着屏幕技术的发展,柔性屏越来越多的应用到了电子设备中。设置有柔性屏的可折叠设备(如折叠手机、折叠平板、折叠电脑等电子设备)在折叠和展开时,均需要保持良好的外观形态,以及满足较高的可靠性和较好的操作体验。

2、一些可折叠设备包括柔性屏、两个壳体以及转轴机构,转轴机构可折叠和展开,两个壳体分别紧固连接在转动机构的两侧,且用于安装和支撑柔性屏,两个壳体及其上安装的柔性屏可随转轴机构一起折叠和展开。可折叠设备在使用的过程中,柔性屏需随可折叠设备进行长期多次的折叠,这会导致柔性屏的寿命较短。

3、因此如何设计一种转轴机构以尽量保证柔性屏在折叠过程中不被拉扯是当前亟待解决的问题。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种转轴机构及可折叠设备。通过一种转轴机构的折叠组件的结构设计,可以形成用于供柔性屏折叠的一端膨大的容屏空间,且形成的容屏空间的形态稳定、公差较小、空间较大,可降低柔性屏在折叠的过程中损坏的风险。

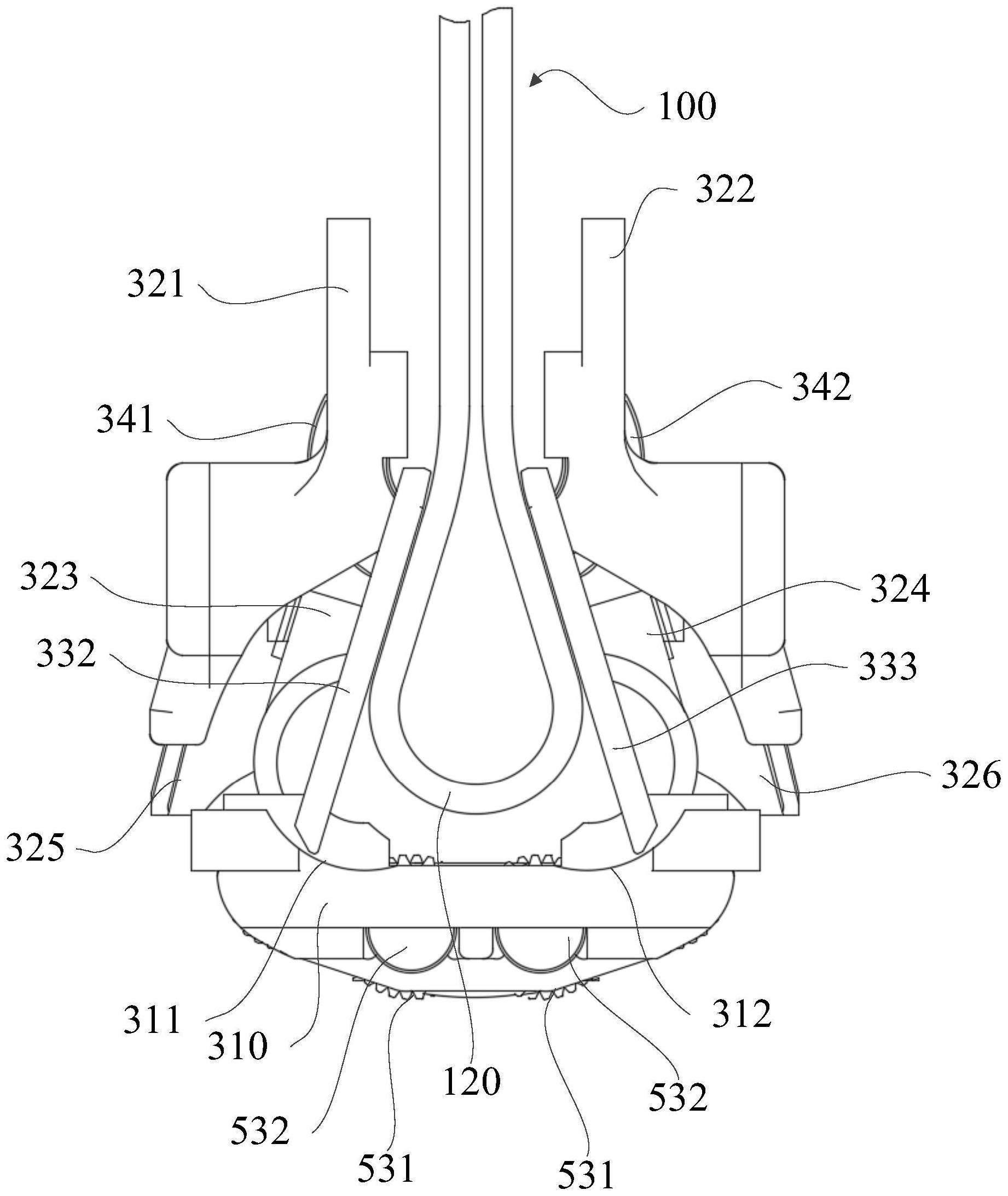

2、本技术第一方面提供一种转轴机构,包括主轴组件、折叠组件和支撑组件,折叠组件可以相对主轴组件旋转以使转轴机构在展开状态与折叠状态之间切换。折叠组件包括导杆臂组、支撑臂组和连接架组。导杆臂组包括第一导杆臂和第二导杆臂,支撑臂组包括第一支撑臂和第二支撑臂,连接架组包括第一连接架和第二连接架,第一导杆臂、第一支撑臂和第一连接架分布于主轴组件的一侧,第二导杆臂、第二支撑臂和第二连接架分布于主轴组件的另一侧。第一支撑臂的一端与主轴组件转动连接,第一支撑臂的另一端与第一连接架通过二者上设置的第一弧形滑槽以及与第一弧形滑槽滑动配合的第一弧形臂转动连接。第一导杆臂的一端与主轴组件转动连接,另一端与第一连接架滑动连接。第一支撑臂相对于主轴组件转动的旋转轴心与第一导杆臂相对于主轴组件转动的旋转轴心不同,且相互平行。第二支撑臂的一端与主轴组件转动连接,第二支撑臂的另一端与第二连接架通过二者上设置的第二弧形滑槽以及与第二弧形滑槽滑动配合的第二弧形臂转动连接。第二导杆臂的一端与主轴组件转动连接,另一端与第二连接架滑动连接。第二支撑臂相对于主轴组件转动的旋转轴心与第二导杆臂相对于主轴组件转动的旋转轴心不同,且相互平行。支撑组件包括分别位于主轴组件两侧、并用于支撑柔性屏的第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板与位于同一侧的第一支撑臂固定,第二支撑板与位于同一侧的第二支撑臂固定。第一连接架和第二连接架相向转动时,第一连接架和第二连接架分别向远离第一导杆臂和第二导杆臂的方向滑动,第一支撑臂和第二支撑臂分别相对第一连接架和第二连接架转动,使第一支撑板和第二支撑板的靠近主轴组件的一端分别向远离主轴组件的方向运动,以使转轴机构在折叠状态时,第一支撑板与第二支撑板用于支撑柔性屏的一面与主轴组件呈锐角,并与主轴组件共同围成容屏空间。

3、本技术实施例的转轴机构,通过使主轴组件、第一支撑臂、第一导杆臂和第一连接架形成一个导杆机构,使主轴组件、第二支撑臂、第二导杆臂和第二连接架形成一个导杆机构,第一支撑板和第二支撑板分别固定在第一支撑臂和第二支撑臂上,并可分别随第一支撑臂和第二支撑臂转动,在转轴机构切换到折叠状态时,第一支撑板和第二支撑板之间可以形成用于供柔性屏折叠的一端膨大的容屏空间,第一支撑板与第一支撑臂强耦合,第一支撑板的转动角度与第一支撑臂转动的角度一致,第二支撑板与第二支撑臂强耦合,第二支撑板的转动角度与第二支撑臂转动的角度一致,可降低因第一支撑板与第一支撑臂之间的相对位置不稳定以及第二支撑板与第二支撑臂之间的相对位置不稳定而造成的第一支撑板和第二支撑板之间的夹角公差,另外,第一支撑板的运动只需由第一支撑臂的转动来控制,第二支撑板的运动只需由第二支撑臂的转动来控制,缩短了控制第一支撑板和第二支撑板运动的控制链,利于对第一支撑板和第二支撑板的运动进行更为精确的控制,第一支撑板和第二支撑板之间的夹角更为稳定,公差更小,可使形成的容屏空间的形态更为稳定,可降低柔性屏损坏的风险。此外,第一连接架与第一支撑臂通过第一弧形滑槽和第一弧形臂转动连接,第一连接架相对于第一支撑臂转动的旋转轴心位于第一连接架和第一支撑臂的外侧,第二连接架与第二支撑臂通过第二弧形滑槽和第二弧形臂转动连接,第二连接架相对于第二支撑臂转动的旋转轴心位于第二连接架和第二支撑臂的外侧,在转轴机构切换到折叠状态时,利于使第一支撑臂连接第一连接架的一端以及第二支撑臂连接第二连接架的一端向中部靠拢,可增大第一支撑臂和紧固连接在第一支撑臂上的第一支撑板以及第二支撑臂和紧固连接在第二支撑臂上的第二支撑板的转动角度,使第一支撑板和第二支撑板之间的夹角增大,第一支撑板、第二支撑板与主轴组件之间形成的容屏空间增大,在第一导杆臂、第二导杆臂、第一支撑臂和第二支撑臂与主轴组件的配合关系不变,且第一导杆臂、第二导杆臂、第一连接架和第二连接架的配合关系不变的情况下,增大容屏空间可不再设置使第一支撑板与第一支撑臂相对转动以及使第二支撑板与第二支撑臂相对转动的转动连接结构,转轴机构的结构更加简单,装配更加方便。

4、在一种可能的实施方式中,第一连接架和第二连接架相向转动时,第一弧形臂沿第一弧形滑槽顺时针滑动,第二弧形臂沿第二弧形滑槽逆时针滑动。

5、在一种可能的实施方式中,第一连接架和第二连接架相向转动时,第一连接架相对于主轴组件转动的角度小于第一支撑臂相对于主轴组件转动的角度,第二连接架相对于主轴组件转动的角度小于第二支撑臂相对于主轴组件转动的角度。

6、在一种可能的实施方式中,第一支撑板包括多块第一子板,第一支撑板的多块第一子板沿主轴组件的轴向依次拼接固定,每块第一子板均用于支撑柔性屏,至少一块第一子板与第一支撑臂固定。或/和,第二支撑板包括多块第二子板,第二支撑板的多块第二子板沿主轴组件的轴向依次拼接固定,每块第二子板均用于支撑柔性屏,至少一块第二子板与第二支撑臂固定。

7、在一种可能的实施方式中,第一支撑板与第一支撑臂为一体结构。或/和,第二支撑板与第二支撑臂为一体结构。

8、在一种可能的实施方式中,第一支撑臂设有第一定位柱,第一支撑板上开设有与第一定位柱对应的第一定位孔,第一定位柱伸入对应的第一定位孔内,以使第一支撑臂和第一支撑板定位。或/和,第二支撑臂设有第二定位柱,第二支撑板上开设有与第二定位柱对应的第二定位孔,第二定位柱伸入对应的第二定位孔内,以使第二支撑臂和第二支撑板定位。

9、在一种可能的实施方式中,第一支撑臂通过第一板体紧固件与第一支撑板紧固连接。或/和,第二支撑板通过第二板体紧固件与第二支撑板紧固连接。

10、在一种可能的实施方式中,第一支撑臂通过至少2个第一板体紧固件与第一支撑板紧固连接,至少2个第一板体紧固件与第一定位柱不在同一直线上。或/和,第二支撑臂通过至少2个第二板体紧固件与第二支撑板紧固连接,至少2个第二板体紧固件与第二定位柱不在同一直线上。

11、在一种可能的实施方式中,第一支撑臂与主轴组件通过二者上设置的第三弧形滑槽以及与第三弧形滑槽滑动配合的第三弧形臂转动连接。或/和,第二支撑臂与主轴组件通过二者上设置的第四弧形滑槽以及与第四弧形滑槽滑动配合的第四弧形臂转动连接。

12、在一种可能的实施方式中,第一连接架与第一导杆臂通过二者上设置的第一直线滑槽以及与第一直线滑槽滑动配合的第一滑块滑动连接。或/和,第二连接架与第二导杆臂通过二者上设置的第二直线滑槽以及与第二直线滑槽滑动配合的第二滑块滑动连接。

13、在一种可能的实施方式中,第一导杆臂通过主轴组件上设置的第一连接轴与主轴组件转动连接。或/和,第二导杆臂通过主轴组件上设置的第二连接轴与主轴组件转动连接。

14、在一种可能的实施方式中,支撑组件还包括位于主轴组件朝向柔性屏的一侧、并用于支撑柔性屏的第一副支撑板和第二副支撑板。第一副支撑板的一端与第一支撑板朝向主轴组件的一端转动连接,第二副支撑板的一端与第二支撑板朝向主轴组件的一端转动连接。转轴机构还包括第一约束结构和第二约束结构,第一约束结构用于约束第一副支撑板远离第一支撑板一端的运动轨迹,第二约束结构用于约束第二副支撑板远离第二支撑板一端的运动轨迹。转轴机构由展开状态切换为折叠状态时,第一副支撑板连接第一支撑板的一端和第二副支撑板连接第二支撑板的一端分别向远离主轴组件的方向运动,且第一副支撑板和第二副支撑板分别相对于第一支撑板和第二支撑板转动,使第一副支撑板远离第一支撑板的一端和第二副支撑板远离第二支撑板的一端分别在第一约束结构和第二约束结构的约束下相对于主轴组件转动,且分别向主轴组件的两侧移动,以使转轴机构在折叠状态时,第一副支撑板与第二副支撑板用于支撑柔性屏的一面与主轴组件呈钝角,并与第一支撑板、第二支撑板和主轴组件共同围成容屏空间。

15、在一种可能的实施方式中,转轴机构由展开状态切换为折叠状态时,第一副支撑板相对于主轴组件转动的角度小于第一连接架相对于主轴组件转动的角度,第二副支撑板相对于主轴组件转动的角度小于第二连接架相对于主轴组件转动的角度。

16、在一种可能的实施方式中,第一支撑板朝向主轴组件的一端设有第一支撑部,第一支撑部用于在转轴机构切换到展开状态时,支撑第一副支撑板。或/和,第二支撑板朝向主轴组件的一端设有第二支撑部,第二支撑部用于在转轴机构切换到展开状态时,支撑第二副支撑板。

17、在一种可能的实施方式中,第一约束结构包括第一扭簧以及设于主轴组件上的第一限位部,第一扭簧设置于第一副支撑板与第一支撑板之间,第一扭簧用于提供使第一副支撑板朝向第一支撑部转动的力,转轴机构在展开状态时,第一副支撑板在第一扭簧的作用力下与第一支撑部抵接;转轴机构由展开状态切换为折叠状态时,第一限位部用于使第一副支撑板相对于第一支撑板朝向远离第一支撑部的方向转动。或/和,第二约束结构包括第二扭簧以及设于主轴组件上的第二限位部,第二扭簧设置于第二副支撑板与第二支撑板之间,第二扭簧用于提供使第二副支撑板朝向第二支撑部转动的力,转轴机构在展开状态时,第二副支撑板在第二扭簧的作用力下与第二支撑部抵接;转轴机构由展开状态切换为折叠状态时,第二限位部用于使第二副支撑板相对于第二支撑板朝向远离第二支撑部的方向转动。

18、在一种可能的实施方式中,第一约束结构包括设于第一副支撑板远离第一支撑板一端以及主轴组件上的第一滑动轴和第一轨迹槽,第一滑动轴沿主轴组件的轴向定向,第一滑动轴伸入第一轨迹槽内并与第一轨迹槽滑动配合,且第一滑动轴可在第一轨迹槽内转动。或/和,第二约束结构包括设于第二副支撑板远离第二支撑板一端以及主轴组件上的第二滑动轴和第二轨迹槽,第二滑动轴沿主轴组件的轴向定向,第二滑动轴伸入第二轨迹槽内并与第二轨迹槽滑动配合,且第二滑动轴可在第二轨迹槽内转动。

19、在一种可能的实施方式中,第一轨迹槽设于主轴组件上,第一轨迹槽靠近主轴组件的中轴线的一端敞口,第一轨迹槽远离主轴组件的中轴线的一端封口,第一轨迹槽靠近主轴组件的中轴线的一端用于供第一滑动轴进出,转轴机构在折叠状态时,第一滑动轴与第一轨迹槽远离主轴组件的中轴线的一端抵接,以限制第一副支撑板转动的角度。或/和,第二轨迹槽设于主轴组件上,第二轨迹槽靠近主轴组件的中轴线的一端敞口,第二轨迹槽远离主轴组件的中轴线的一端封口,第二轨迹槽靠近主轴组件的中轴线的一端用于供第二滑动轴进出,转轴机构在折叠状态时,第二滑动轴与第二轨迹槽远离主轴组件的中轴线的一端抵接,以限制第二副支撑板转动的角度。

20、在一种可能的实施方式中,第一支撑板朝向主轴组件的一端与第一副支撑板通过二者上设置的第一弹性卡爪以及卡设于第一弹性卡爪内、并与第一弹性卡爪转动配合的第一销轴转动连接。或/和,第二支撑板朝向主轴组件的一端与第二副支撑板通过二者上设置的第二弹性卡爪以及卡设于第二弹性卡爪内、并与第二弹性卡爪转动配合的第二销轴转动连接。

21、在一种可能的实施方式中,第一副支撑板包括多块第三子板,第一副支撑板的多块第三子板沿主轴组件的轴向依次拼接固定,每块第三子板均用于支撑柔性屏,至少一块第三子板的一端与第一支撑板朝向主轴组件的一端转动连接。或/和,第二副支撑板包括多块第四子板,第二副支撑板的多块第四子板沿主轴组件的轴向依次拼接固定,每块第四子板均用于支撑柔性屏,至少一块第四子板的一端与第二支撑板朝向主轴组件的一端转动连接。

22、在一种可能的实施方式中,主轴组件上设有第一避空槽和第二避空槽,第一避空槽用于供第一支撑板转动,且第一避空槽的槽壁为沿第一支撑板靠近主轴组件的一端的转动路径延伸的弧面,第二避空槽用于供第二支撑板转动,且第二避空槽的槽壁为沿第二支撑板靠近主轴组件的一端的转动路径延伸的弧面。第一支撑板靠近主轴组件的一端与第一避空槽的槽壁搭接配合,以限制第一支撑板朝向主轴组件移动,第二支撑板靠近主轴组件的一端与第二避空槽的槽壁搭接配合,以限制第二支撑板朝向主轴组件移动。

23、本技术实施例第二方面,提供一种可折叠设备,包括柔性屏、壳体组件以及上述任一实施方式中的转轴机构。壳体组件包括位于转轴机构的主轴组件两侧的第一壳体和第二壳体,第一壳体与转轴机构的第一连接架紧固连接,第二壳体与转轴机构的第二连接架紧固连接,柔性屏的两端分别安装在第一壳体和第二壳体上。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!