一种基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法与流程

1.本发明涉及数据隐私保护技术领域,特别涉及一种基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法。

背景技术:

2.随着互联网的发展和5g技术的突破,智慧物联渗透到各行各业的各个领域,推动了经济的快速发展。但是,智慧物联平台蕴含着用户大量的个人敏感信息,当平台将数据上传至云端进行分析处理时,一旦遭到攻击,则极易造成用户个人数据隐私泄露,从而给用户的个人生活带来困扰。可见,智慧物联平台在提供便利服务的同时,也带来了隐私泄露的隐患,因此,同态加密技术的出现就显得尤为重要。

3.同态加密是属于密码学领域的一种加密方法,相较于传统的加密方法,它除了能实现基本的加密操作外,还能对密文直接进行运算,即对数据先加密后计算的结果等同于先计算后解密,该特性对于隐私安全的保护方面具有重要意义。同态加密大多应用在云端对数据处理的过程中,但是现有解决方案存在效率低、成本高等问题,从而使得计算开销较大。

4.现有为了解决智慧物联平台将用户数据上传至云端进行分析处理时造成的隐私泄露问题,有学者提出一种差分隐私框架下基于时序生成对抗网络的数据隐私保护方法,该方法在满足隐私预算∈的前提下,用合成数据代替用户的个人敏感数据,从而达到防止攻击者根据训练数据推断出真实用户信息的目的。该方法在满足差分隐私定义的前提下,所提方法能够生成与用户真实敏感数据相近的合成数据,在保证用户个人隐私的前提下,也保证了数据的可用性。然而,随着隐私保护力度的增大,该方法能捕捉到的特征信息减少,从而使得合成数据的可用性急剧下降。因此,如何选择合适的隐私预算是亟需解决的技术问题。

5.现有针对本地计算资源的有限性和不可信第三方平台带来的数据隐私问题,有学者基于秘密共享技术提出了一种安全两方计算的隐私保护线性回归算法。该方法采用加密同态、加法掩码和小批量梯度下降算法实现了两个非共谋云服务器上的安全线性回归算法。虽然该方法实现了数据及模型参数的隐私保护,但是线性回归算法并不适合处理非线性的数据,可能会造成模型过拟合。

6.现有的隐私保护方法,除此之外,主要还包括两类:可信联邦学习和可信执行环境两大类。首先,可信联邦学习旨在建立一个基于分布数据集的联邦学习模型,是一种在原始数据不出库的情况下,协同完成机器学习任务的学习模式;进而融合各种隐私保护技术可以实现隐私保护的目的,但是它无法保证参与方是否真实,从而增加了安全隐患。其次,可信执行环境是通过可信、抗篡改的软硬件构建一个可信的安全环境,数据在该环境中由可信程序进行处理,以此来保护数据传输过程中不泄露,但是该方案对硬件要求苛刻,导致成本较高。

7.因此,在现有智慧物联平台技术的基础上,如何在有效降低数据泄露的前提下,减

少通信代价,提高信息安全性,成为本领域技术人员亟需解决的问题。

技术实现要素:

8.鉴于上述问题,本发明提出了一种至少解决上述部分技术问题的基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法,该方法可有效提高信息安全性,减少数据的泄漏。

9.本发明实施例提供一种基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法,包括:

10.通过智能终端设备采集用户信息;所述用户信息为用户与智慧物联平台进行交互的信息;

11.将所述用户信息发送至数据采集节点;通过所述数据采集节点对所述智能终端设备进行身份认证;身份认证通过后,通过所述数据采集节点对所述用户信息进行清洗,生成用户数据;将所述用户数据转发至基站;

12.通过基站对所述用户数据进行同态加密,生成密文数据;将所述密文数据发送至云端虚拟节点;

13.通过所述云端虚拟节点对所述密文数据进行分析处理,生成密文结果;将所述密文结果返回所述基站,通过所述基站对所述密文结果进行解密,并将解密后的运算结果发送至用户。

14.进一步地,将所述用户信息发送至数据采集节点,包括:

15.通过所述数据采集节点向智能终端设备群发送用户信息数据接入请求;所述智能终端设备群由多个智能终端设备构成;所述接入请求包括:数据采集节点名称、ip地址、设备状态和该条请求消息的生命周期;

16.所述智能终端设备群中的智能终端设备接收到所述接入请求之后,在所述接入请求的生命周期内,向所述数据采集节点返回一条会话申请消息;所述会话申请消息包括:所述智能终端设备的名称和ip地址。

17.进一步地,通过所述数据采集节点对所述智能终端设备进行身份认证;身份认证通过后,还包括:

18.通过所述数据采集节点内置的密钥生成模块生成随机密钥,并将所述随机密钥返回所述智能终端设备;

19.所述智能终端设备接收到所述随机密钥后,将采集的用户信息和所述随机密钥一同发送给所述数据采集节点;所述数据采集节点验证随机密钥正确,则开始接收所述智能终端设备发送的数据。

20.进一步地,所述密钥生成模块通过将当前时间戳加上一个随机数,生成所述随机密钥。

21.进一步地,通过所述数据采集节点对所述用户信息进行清洗,生成用户数据,包括:

22.通过k-means聚类算法对数据分类聚合以对所述用户信息进行清洗,生成用户数据。

23.进一步地,将所述用户数据转发至基站,包括:

24.根据所述数据采集节点所处的网络环境构建一个二维矩阵,所述二维矩阵的矩阵元素初始化为0;将所述数据采集节点作为目标数据采集节点;

25.如果所述目标数据采集节点所处的网络环境内任意两个数据采集节点均能够直接建立通信连接,则将所述任意两个数据采集节点建立通信连接所需要的时间作为所述二维矩阵的权值;如果所述任意两个数据采集节点不能直接建立通信连接,则将所述二维矩阵的权值设置为无穷大;

26.构建一个时间数组,用来记录当前数据采集节点到其余数据采集节点的总的通信时间;构建一个路径数组,用来记录所述时间数组确定最短路径时的路径信息;重复执行本步骤,直至找到从所述目标数据采集节点到基站的最短通信时间,由所述路径数组记录的信息得出最佳转发路径;

27.根据所述最佳转发路径,将所述用户数据转发至基站。

28.进一步地,通过基站对所述用户数据进行同态加密,生成密文数据,包括:

29.根据密钥生成算法生成公钥和私钥;

30.根据加密算法和所述公钥对所述用户数据进行加密,生成密文数据。

31.进一步地,通过所述基站对所述密文结果进行解密,包括:

32.所述基站根据解密算法和所述私钥将所述密文结果进行解密。

33.本发明实施例提供的上述技术方案的有益效果至少包括:

34.本发明实施例提供的一种基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法,包括:通过智能终端设备采集用户信息;用户信息为用户与智慧物联平台进行交互的信息;将用户信息发送至数据采集节点;通过数据采集节点对智能终端设备进行身份认证;身份认证通过后,通过数据采集节点对用户信息进行清洗,生成用户数据;将用户数据转发至基站;通过基站对用户数据进行同态加密,生成密文数据;将密文数据发送至云端虚拟节点;通过云端虚拟节点对密文数据进行分析处理,生成密文结果;将密文结果返回基站,通过基站对密文结果进行解密,并将解密后的运算结果发送至用户。该方法能够有效保证数据的机密性和完整性,大大增强了智慧物联平台数据运算过程中的隐私保护。

35.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

36.下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

37.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

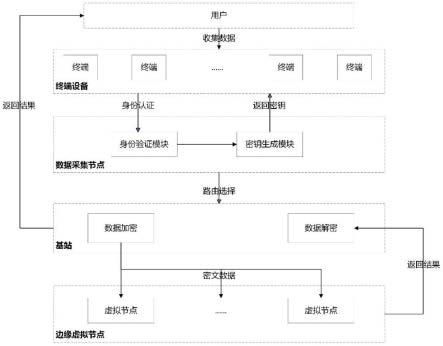

38.图1为本发明实施例提供的基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法流程图;

39.图2为本发明实施例提供的身份认证流程图。

具体实施方式

40.下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围

完整的传达给本领域的技术人员。

41.本发明实施例提供一种基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法,包括:

42.通过智能终端设备采集用户信息;用户信息为用户与智慧物联平台进行交互的信息;

43.将用户信息发送至数据采集节点;通过数据采集节点对智能终端设备进行身份认证;身份认证通过后,通过数据采集节点对用户信息进行清洗,生成用户数据;将用户数据转发至基站;

44.通过基站对用户数据进行同态加密,生成密文数据;将密文数据发送至云端虚拟节点;

45.通过云端虚拟节点对密文数据进行分析处理,生成密文结果;将密文结果返回基站,通过基站对密文结果进行解密,并将解密后的运算结果发送至用户。

46.本实施例提供的基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法,可在有效降低智慧物联平台数据泄露的前提下,显著提高通信效率和数据的可用性,并且保证数据运算过程中数据的机密性,降低云端中心服务器的计算压力。,并且有效增强数据采集过程中的安全性。

47.参照图1所示,首先,各智能终端设备从用户处收集数据后,将数据转发至数据采集节点的过程中需要对接入的终端设备进行身份认证:在数据采集节点内置身份验证模块和密钥生成模块,用以解决数据采集节点向终端设备群收集数据时的终端设备身份认证问题。身份认证通过后,则终端设备可向数据采集节点发送数据;数据采集节点收到数据后,对数据进行简单的清洗,然后采用基于贪心策略的dijkstra算法选择最优转发路径将数据转发至基站;基站接收到数据后,进行同态加密,然后将密文数据发送至基站周围的云端虚拟节点进行各种分析处理,对数据的各种操作完成后,将密文结果返回至基站并进行解密;基站将解密后的运算结果返回至用户。

48.具体地,参照图2所示,数据采集节点在面对大量终端设备的接入请求时,为了避免虚假设备的接入造成数据隐私泄露,还包括如下身份认证步骤:

49.(1)数据采集节点向终端设备群发出数据接入请求后,请求信息包括:数据采集节点名称、ip地址、设备状态和该条请求消息的生命周期。

50.(2)终端设备群接收到数据采集节点发送的数据请求消息后,在请求消息的生命周期内向数据采集节点返回一条会话申请消息,该申请消息包括:终端设备名称和ip地址;若超过请求消息生命周期后,则发送会话申请消息失败。

51.(3)数据采集节点接收到会话申请消息后,对其进行身份验证,若身份验证通过,则用数据采集节点内置的密钥生成模块生成随机密钥k,并将随机密钥k返回目标终端设备,用以进行数据交互时的票据凭证;若身份验证失败,则终止此次数据接入请求。

52.(4)目标终端终端设备收到返回的随机密钥k后,则表示身份验证通过,二者可进行数据交互。目标终端设备将数据和随机密钥k一起发送给数据采集节点,数据采集节点验证密钥k正确,则开始接收所请求的数据,即用户信息。

53.具体地,由于获取的原始数据中通常包含异常值,因此数据采集节点请求到所需数据后,需要对数据进行清洗,以提高后续过程的通信效率和操作效率。本实施例采用k-means聚类算法将数据分类聚合,通过不同的集合挖掘出孤立点,即异常数据,将其删除。聚

类步骤如下:

54.(1)随机选取部分数据作为初始聚类中心;

55.(2)针对步骤(1)初始化的聚类中心,计算所有样本到每个中心的欧式距离,然后将其归类到聚类最近的集合类中;

56.(3)计算聚类后每个集合类中样本的均值,作为新的集合类的中心;

57.(4)然后重复执行步骤(2)和步骤(3),直至聚类结果不再发生改变;

58.(5)此时将孤立点,即异常数据删除,整个聚类过程结束。

59.进一步地,数据简单清洗后,需要根据若干数据采集节点所处的网络结构选择一条最佳的可用路径将数据传输到基站。此处采用dijkstra算法求取最佳路径,求取最佳转发路径步骤具体如下:

60.(1)根据各数据采集节点所处的网络环境构建一个二维矩阵,矩阵元素初始化为0;

61.(2)若所处网络环境内任意两个数据采集节点可直接建立通信连接,则将二者建立连接所需要的时间作为二维矩阵的权值;若两个节点不能直接通信,则将权值设置为无穷大。

62.(3)构建一个时间数组t,用来记录当前节点到其余节点的总的通信时间;构建一个路径数组path,用来记录时间数组t确定最短路径时的路径信息。

63.重复步骤(3),直至找到从目标数据采集节点到基站的最短通信时间,由路径数组path记录的信息可得出最佳转发路径。

64.具体地,基站收到数据采集节点发送的数据后,为了保证对数据进行操作的过程中不造成数据隐私泄露,需要在基站对数据进行同态加密,然后将加密后的密文数据分发至云端虚拟节点进行一系列操作和运算。对数据进行同态加密的步骤具体如下:

65.(1)密钥生成:keygen()

→

(pk,sk);其中,keygen()为密钥生成函数;pk为公钥、sk为私钥;

66.随机选取两个质数p,q,且满足gcd(pq,(p-1)(q-1))=1;

67.计算n=pq,λ=lcm(p-1,q-1),定义解密函数

68.随机选取一个正整数g《n2,并计算μ=(l(g

λ

mod n2))-1

mod n;mod含义为取余;

69.公钥pk为(n,g),私钥sk为(λ,μ)。

70.其中,keygen()是密钥生成函数,pk为最终生成的公钥,gcd()函数返回其最大公约数,lcm()函数返回其最小公倍数。

71.(2)加密:enc(pk,m)

→c72.随机选取一个整数r,其满足0《r《n,即r在n2的剩余系下存在乘法逆元,一种充分条件为r和n互质;

73.计算密文c=g

mrn

mod n2。

74.其中,enc()是加密函数,pk为步骤(1)生成的公钥,m是明文数据,c是密文数据,z表示整数,下标表示该整数集合里有多少个元素。

75.加密完成后,按照计算要求,将密文数据分发至各边缘虚拟节点进行计算任务。计

算完成后,各虚拟节点将对密文数据的运算结果返回至基站,由基站进行解密操作。解密步骤如下:

76.解密:dec(sk,c)

→m77.计算明文m=l(c

λ

mod n2)*μmod n.

78.其中,dec()是解密函数,sk是密钥生成函数keugen()生成的私钥,c是密文数据,m是明文数据。

79.解密完成后,将运算结果返回至用户,从而完成从采集数据、加密数据、解密数据到返回结果整个流程。

80.以下结合具体的实际应用例子,对本实施例提出的基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法进行详细的说明:

81.主要包括以下几个部分:用户、手机和电脑等智能终端设备群、若干网关和基站以及若干边缘虚拟节点。该实例的需求是用户需要对自己在智慧物联平台上产生的数据进行分析得出一个结果,因此,需要将个人敏感信息数据上传至云端进行数据的分析统计。首先,手机和电脑等智能终端设备群从用户处收集数据;其次,基于上述提供的终端设备身份认证方法对申请接入数据采集节点的终端设备进行身份认证;身份认证通过后终端设备可向数据采集节点传输数据,若身份验证失败,则禁止二者间的数据传输;数据采集节点对接收到的数据利用k-means聚类算法进行简单清洗,去除数据中的异常值;然后基于dijkstra算法选择最佳转发路径将清洗后的数据转发至基站;基站对接收到的数据进行同态加密后分发至边缘虚拟节点进行统计分析处理,得出处理结果;分析处理完成后,各边缘虚拟节点将密文结果返回至基站,基站解密后返回至用户。

82.具体地,首先,智能终端设备群从用户处收集数据,主要包括用户在各智能终端设备的个人敏感信息,例如:用户姓名、年龄、住址和偏好等。智能终端设备群需要将收集的数据转发至数据采集节点,数据采集节点需要对接入的智能终端设备进行身份验证。整个流程如下:

83.某个数据采集节点向智能终端设备群发送一条数据接入请求,表示该数据采集节点此时属于空闲时间,可以接收数据。数据接入请求包含:数据采集节点名称、ip地址、设备状态和该条请求消息的生命周期。生命周期表示智能终端设备只有在该消息的生命周期内返回会话申请消息,数据采集节点才能收到目标终端设备返回的消息。智能终端设备群收到数据接入的请求消息后,在其生命周期内返回会话申请消息,消息内容包括:终端设备名称和ip地址。

84.数据采集节点收到返回的会话申请消息后,基于内置的身份验证模块根据其ip地址对其欲进行数据交互的目标终端设备进行身份验证,若身份验证失败则终止此次数据通信;若身份通过,则通过内置的密钥生成模块生成一个随机密钥k返回至目标终端设备,作为后续进行数据交互的凭证,该密钥生成模块是根据当前时间戳加上一个随机数来作为随机密钥返回给目标终端设备。终端设备收到返回的密钥k后,表示身份验证通过,此时可以将密钥k和欲传输的数据发送至数据采集节点。

85.数据采集节点收到数据后,需要对数据进行简单的清洗,提高后续传输效率。处理步骤如下:

86.随机选取部分数据作为初始聚类中心;接着由欧式距离公式计算其余所有数据到

每个初始聚类中心的距离,将其归类到距离最近的集合类中,下述公式中:d代表初始聚类中心(x1,y1)与其余数据(xn,yn)之间的欧式距离;

[0087][0088]

然后计算聚类后每个集合类中的数据均值,作为新的集合类的中心;重复执行以上步骤直至聚类结果不再改变;最后将孤立点即异常数据删除,完成对数据的简单清洗,结束。

[0089]

数据采集节点对数据进行简单清洗后,需要将其转发至基站进行后续的加密和分析处理。此处基于dijkstra算法求取其最佳转发路径。主要流程如下:

[0090]

该实例中包含若干个数据采集节点,数据采集节点准备将数据转发至基站时,首先根据若干数据采集节点所处的网络结构构建一个二维矩阵,矩阵元素表示任意两个可直接建立通信连接的节点通信所需要的时间,矩阵元素全部初始化为零,其中可直接建立通信连接意为不经过中间节点建立的通信连接。其次构建数组t和数组path:数组t用来存储两个节点可以进行通信所需要的最短时间,其中两个节点可进行通信意为可以通过中间节点创建通信连接;path数组用来存储两个节点可以建立通信时所经过的路径信息。然后根据矩阵信息(即指前述所构建的二维矩阵中的矩阵信息),重复迭代寻找从目标数据采集节点经中间中转节点可到达基站的最短路径,不断更新数组t和数组path,得出最佳转发路径。

[0091]

基站收到转发的数据后,需进行同态加密,以保证数据在分发至边缘虚拟节点进行分析处理时不会造成隐私泄露。同态加密过程如下:

[0092]

首先根据密钥生成算法keygen()生成公钥pk和私钥sk,作为后续加密和解密的凭证;接着根据加密算法enc()和生成的公钥pk对数据进行加密。

[0093]

加密结束后将密文数据分发至边缘虚拟节点进行数据的分析处理,处理完成后,边缘虚拟节点将密文结果返回至基站。基站根据解密算法dec()和生成的私钥sk将密文结果解密,然后将结果返回至用户。

[0094]

本实施例提供的基于同态加密的智慧物联平台数据隐私保护方法,在数据采集节点内置身份验证模块和密钥生成模块,以保证智能终端设备群与数据采集节点进行数据交互时的身份真实性;数据采集节点接收到数据后,先对数据进行清洗,再基于dijkstra算法得出最佳转发路径,提高了后续的通信效率和数据的可用性;在基站对数据进行同态加密,保证了数据运算过程中数据的机密性;分发至边缘虚拟节点进行数据的分析处理,降低了云端中心服务器的计算压力,防止不受信任的云服务从中获取数据信息。因此,所提出的方法能够有效保证数据的机密性和完整性,大大增强了智慧物联平台数据运算过程中的隐私保护。

[0095]

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1