一种虚实结合的三维可视化系统的制作方法

1.本发明属于校园监控技术领域,具体是一种虚实结合的三维可视化系统。

背景技术:

2.学校安全绝大部分视频监控点位都是在路面安装枪、球机为主的低点监控,低点监控资源在5~100米视距内的监控有着明显的局限性,无法满足大范围、超视距、全天候的精确监控;低点监控侧重于局部画面的特写拍摄,无法兼顾整体与局部,对于视频的联动使用、综合应用不够。同时,现阶段校园视频监控系统、应急指挥系统等是以二维视频为核心进行视频查看调度,往往不够直观,指挥人员不能实时掌握现场情况,应急指挥调度效率低下。另外,各种业务系统,太过分散、各自为战,且难以快速发现,在实施指挥管理时,工作人员需要单独到每个子系统上查看相关信息,降低了工作效率,缺乏一个全局监控视频画面进行各子系统的直观展示和调用;因此,本发明提供了一种虚实结合的三维可视化系统。

技术实现要素:

3.为了解决上述方案存在的问题,本发明提供了一种虚实结合的三维可视化系统。

4.本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

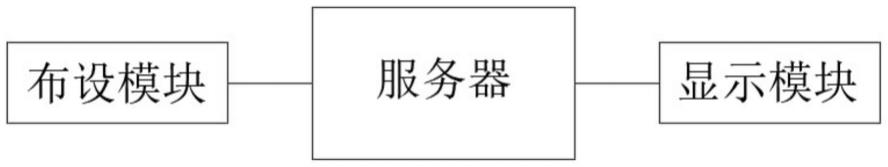

5.一种虚实结合的三维可视化系统,包括布设模块、显示模块和服务器;

6.所述布设模块用于在校园内进行相机布设,获取相机拍摄性能,根据获取的相机拍摄性能设置安装特性,建立校园的全景模型,根据设置的安装特性在全景模型中标记符合安装要求的待选区域,在待选区域内设置对应的待选安装点,根据待选安装点对应的区域信息在全景模型中进行相应的监控范围标记,并打上对应的点位值;根据当前的全景模型生成监控范围平面图,对监控范围平面图进行分析,剔除多余的待选安装点,获得目标安装点,在目标安装点上进行相机安装;

7.所述显示模块用于进行监控数据显示,获取全景模型,进行相应的监控关联,通过虚拟结合技术进行相应的虚实融合,获得对应的监控显示模型,通过监控显示模型进行校园监控。

8.进一步地,在待选区域内设置对应的待选安装点的方法包括:

9.将待选区域分割为若干个单元区域,获取各个单元区域对应的区域信息,区域信息包括采集范围、安装便利值、监控区域修正系数,将单元区域标记为i,其中i=1、2、

……

、n,n为正整数;将采集范围、安装便利值、监控区域修正系数分别标记为cmi、azi、α;根据公式qyi=b1

×

α

×

cmi+b2

×

azi计算对应的点位值,b1、b2均为比例系数,取值范围为0《b1≤1,0《b2≤1,选择点位值最高的单元区域为待选安装点。

10.进一步地,将待选区域分割为若干个单元区域的方法包括:

11.建立对应的单元区域信息匹配表,根据对应的相机信息匹配对应的单元区域和间隔距离,将待选区域按照从上到下的顺序,根据间隔距离进行依次标记对应的单元区域。

12.进一步地,对监控范围平面图进行分析的方法包括:

13.根据监控重叠范围进行初步待选安装点剔除,获得筛选点,进行筛选点的监控组合,获得待选组合,对获得的待选组合进行优先级选择,获得目标组合,将目标组合内对应的筛选点标记为目标安装点。

14.进一步地,根据监控范围重叠进行初步待选安装点剔除的方法包括:

15.步骤sa1:根据监控重叠范围和对应的点位值进行待选安装点剔除排序,获得第一序列;

16.步骤sa2:建立监控范围判别模型;

17.步骤sa3:按照第一序列顺序进行待选安装点的剔除,剔除后通过监控范围判别模型进行判断,获得判断结果,当判断结果为符合要求时,进行下一个待选安装点的剔除;当判断结果为不符合要求时,恢复该待选安装点,进行下一个待选安装点的剔除,直到第一序列中所有的待选安装点均进行相应的剔除及判断,将剩余的待选安装点标记为筛选点。

18.进一步地,对获得的待选组合进行优先级选择的方法包括:

19.将待选组合内的目标安装点标记为j,其中j=1、2、

……

、m,m为正整数;获取待选组合内各个目标安装点对应的点位值qyj,根据公式计算组合代表值,获取单个相机的标准安装成本cbz,根据公式计算对应的组合成本,其中βj为对应目标安装点对应的安装价格调整系数,计算待选组合对应的重叠值cdz,根据优先级公式uy=b3

×

db-b4

×

zhc-b5

×

cdz计算优先值,b3、b4、b5均为比例系数,取值范围为0《b3≤1,0《b4≤1,0《b5≤1,选择优先值最大的待选组合为目标组合。

20.与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过布设模块和显示模块之间的相互配合,基于全景拼接摄像机、ar增强现实、数据融合、三维实景gis等多种先进技术,在充分利用现有传统设备的前提下,实现校园视频监控、智能报警、周界防范、智能联动等安全防范综合业务管理于一体,直观的管理应用,大大提升校园的精细化管理水平,变革现有视频监控系统,解决画面混乱、无序、枯燥,难以理解,难以辨识的问题,实现了全域可控、立体呈现、三维可视、虚拟巡控的效果,达到了“看得清”、“看得全”、“看得透”、“看得明”的目的,真正实现校园管理的全面信息化和现代化。

附图说明

21.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

22.图1为本发明原理框图。

具体实施方式

23.下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普

通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

24.如图1所示,一种虚实结合的三维可视化系统,包括布设模块、显示模块和服务器;

25.所述布设模块用于在校园内进行相机布设,具体方法包括:

26.获取相机拍摄性能,即拍摄范围、清晰度等性能,且采用的相机为高清全景摄像机,高清全景摄像机为目前国内外技术最领先产品,由多个高清摄像机组合而成,通过多画面拼接技术能够实现对大区域、大场景360度无死角、无盲区的全覆盖式监控,特别是在光照不足的情况下仍可以呈现清晰的监控画面,具有用量少、效率高、现场感强的技术特点。该设备无任何机械运动部件,结实耐用,免维护,特别是在冰雪或霜冻环境下,不会因冰冻而无法工作,解决现有的安装枪、球机为主的低点监控设备的不足;根据获取的相机拍摄性能设置安装特性,建立校园的全景模型,根据设置的安装特性在全景模型中标记符合安装要求的待选区域,在待选区域内设置对应的待选安装点,根据待选安装点对应的区域信息在全景模型中进行相应的监控范围标记,并打上对应的点位值;根据当前的全景模型生成监控范围平面图,对监控范围平面图进行分析,剔除多余的待选安装点,获得目标安装点,在目标安装点上进行相机安装。

27.设置安装特性的方法为通过人工的方式根据相机拍摄性能确定对应的安装高度区间以及安装高度对应的采集范围区间,继而设置对应的安装位置应满足的特征,进行整合为对应的训练集,基于cnn网络或dnn网络建立对应的安装特性分析模型,通过建立的训练集进行训练,通过训练成功后的安装特性训练模型进行训练,获得对应的安装特性。

28.建立校园的全景模型的方法可以采用人工建立的方式进行建立或者采用无人机航拍方式实现三维倾斜摄影实景化建模,获取校园实景数据,这种建模方式相比手工建模成本低速度快,且都是实际场景模型,真实度更强。后期可通过虚实融合技术,将实景视频数据与虚拟三维模型关联融合,其中实景视频可以真实的反映场景中所有的动态变化,实景数据以外的建筑信息,以三维虚拟模型数据替代,且实景视频与模型数据进行空间、时间的对齐叠加,实景视角发生变化时,叠加的模型数据也产生相应的更新变化,可以非常直观的显示监控区域的实时场景。这种建模方式相比手工建模成本低速度快,且都是实际场景模型,真实度更强。

29.根据设置的安装特性在全景模型中标记符合安装要求的待选区域,即为根据安装特性和全景模型中的建筑等结构特性进行筛选,具体的可以基于cnn网络或dnn网络建立对应的区域分析模型,通过人工的方式建立对应的训练集进行训练,通过训练成功后的区域分析模型进行分析标记,在全景模型中标记对应的待选区域,具体的建立和训练过程为本领域常识,因此不进行详细叙述。

30.在待选区域内设置对应的待选安装点的方法包括:

31.将待选区域分割为若干个单元区域,获取各个单元区域对应的区域信息,区域信息包括采集范围、安装便利值、监控区域修正系数,将单元区域标记为i,其中i=1、2、

……

、n,n为正整数;将采集范围、安装便利值、监控区域修正系数分别标记为cmi、azi、α;根据公式qyi=b1

×

α

×

cmi+b2

×

azi计算对应的点位值,b1、b2均为比例系数,取值范围为0《b1≤1,0《b2≤1,选择点位值最高的单元区域为待选安装点。

32.采集范围即为根据相机的安装特性分析当相机安装到该位置时对应的采集范围,

为面积。

33.安装便利值根据对应单元区域的安装暗度进行设置的,具体的根据待选区域对应的安装环境和单元区域的位置进行设置的,安装环境即为对安装具有影响的信息,如待选区域底部对应的是河流,安装难度大,具有挑檐,不便架梯子等,具体的通过现有技术可以进行获取;可以通过基于cnn网络或dnn网络建立对应的便利分析模型,通过人工的方式建立对应的训练集进行训练,通过训练成功后的便利分析模型进行分析,获得对应的安装便利值;

34.监控区域修正系数是根据对应监控范围对应的监控内容进行设置的,即监控内容不同,对应的监控区域修正系数具有区别,具体的可以通过人工的方式根据校园内可能具有的监控内容建立对应监控区域修正系数匹配表,进行匹配后获得对应的监控区域修正系数。

35.将待选区域分割为若干个单元区域的方法包括:

36.单元区域的大小形状等是根据相机的安装需要进行设置的,设置对应的间隔距离,具体的是采用人工的方式建立对应的单元区域信息匹配表,根据对应的相机信息匹配对应的单元区域和间隔距离,将待选区域按照从上到下的顺序,根据间隔距离进行依次标记对应的单元区域。

37.根据当前的全景模型生成监控范围平面图,即为根据各个待选安装点对应的监控范围和全景模型对应的平面图生成对应的监控范围平面图,根据现有技术可以进行相应的图纸生成,因此不进行详细叙述。

38.对监控范围平面图进行分析的方法包括:

39.根据监控重叠范围进行初步待选安装点剔除,获得筛选点,进行筛选点的监控组合,即为在满足学校监控要求的条件下进行各个筛选点的组合,通过现有方式进行组合,获得待选组合,对获得的待选组合进行优先级选择,获得目标组合,将目标组合内对应的筛选点标记为目标安装点。

40.根据监控范围重叠进行初步待选安装点剔除的方法包括:

41.步骤sa1:根据监控重叠范围和对应的点位值进行待选安装点剔除排序,获得第一序列;

42.根据监控重叠范围和对应的点位值进行待选安装点剔除排序,即为将监控范围重叠的待安装点进行排序,用于将重叠明显的待选安装点进行剔除,具体的为基于cnn网络或dnn网络建立对应的排序模型,通过人工的方式建立对应的训练集进行训练,通过训练成功后的排序模型进行分析排序。

43.步骤sa2:建立监控范围判别模型;

44.监控范围判别模型用于判断当该待选安装点剔除后,当前的监控范围是否满足监控需要,即判断结果为符合要求和不符合要求;具体的是基于cnn网络或dnn网络建立对应的监控范围判别模型,通过人工的方式建立对应的训练集进行训练,通过训练成功后的监控范围判别模型进行分析判断。

45.步骤sa3:按照第一序列顺序进行待选安装点的剔除,剔除后通过监控范围判别模型进行判断,获得判断结果,当判断结果为符合要求时,进行下一个待选安装点的剔除;当判断结果为不符合要求时,恢复该待选安装点,进行下一个待选安装点的剔除,直到第一序

列中所有的待选安装点均进行相应的剔除及判断,将剩余的待选安装点标记为筛选点。

46.对获得的待选组合进行优先级选择的方法包括:

47.将待选组合内的目标安装点标记为j,其中j=1、2、

……

、m,m为正整数;获取待选组合内各个目标安装点对应的点位值qyj,根据公式计算组合代表值,获取单个相机的标准安装成本cbz,标准安装成本是采用人工的方式指定对应安装便利值为标准条件下的安装成本,根据公式计算对应的组合成本,其中βj为对应目标安装点对应的安装价格调整系数,具体的是根据对应的安装便利值进行匹配的,通过人工的方式根据具有的安装便利值建立对应的安装价格调整系数匹配表;计算待选组合对应的重叠值cdz,根据优先级公式uy=b3

×

db-b4

×

zhc-b5

×

cdz计算优先值,b3、b4、b5均为比例系数,取值范围为0《b3≤1,0《b4≤1,0《b5≤1,选择优先值最大的待选组合为目标组合。

48.重叠值是基于各个监控范围的重叠进行计算设置的,具体的是基于cnn网络或dnn网络建立对应的重叠模型,通过人工的方式建立对应的训练集进行训练,通过训练成功后的重叠模型进行分析,获得对应的重叠值,重叠率越高,重叠值越大。

49.所述显示模块用于进行监控数据显示,具体方法包括:

50.获取全景模型,进行相应的监控关联,即为将对应的相机的监控视频在全景模型中的对应位置上进行关联显示,通过现有技术可以进行相应的关联,因此不进行详细叙述;通过虚拟结合技术进行相应的虚实融合,获得对应的监控显示模型,通过监控显示模型进行校园监控。

51.通过虚拟结合技术进行相应的虚实融合,可以通过现有技术进行;通过虚实融合技术,将实景视频数据与虚拟三维模型关联融合,其中实景视频可以真实的反映场景中所有的动态变化,实景视频与模型数据进行空间、时间的对齐叠加,实景视角发生变化时,叠加的模型数据也产生相应的更新变化,可以非常直观的显示监控区域的实时场景。通过这种方式,可以为安保人员快速理解园区布局提供帮助。

52.将三维实景模型与监控点位关联展示,在此基础上,可以在系统接入的全景相机视频画面中融合三维模型,并将设定的视界范围内的摄像机点位显示在模型对应安装点位,管理人员在全景实景画面上可以自主选择感兴趣相机的预览画面,帮助安保人员提前预览目标点位相机画面,快速剔除无关画面,达到三维立体关联防控的效果,

53.上述公式均是去除量纲取其数值计算,公式是由采集大量数据进行软件模拟得到最接近真实情况的一个公式,公式中的预设参数和预设阈值由本领域的技术人员根据实际情况设定或者大量数据模拟获得。

54.以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1