一种驱动马达、摄像头模组和电子设备的制作方法

本技术涉及电子设备,尤其涉及一种驱动马达、摄像头模组和电子设备。

背景技术:

1、目前,诸如手机、平板电脑、个人电脑(personal computer,pc)等电子设备具有摄像头模组。摄像头模组用于实现视频和图像的拍摄。

2、随着技术的发展,要求摄像头模组具有追踪运动对象的功能。基于此,可以在摄像头模组内设置驱动马达。驱动马达用于带动光学元件(比如光路转折元件或者光学镜头)相对于电子设备的壳体高速转动,以在整机的位置固定的前提下,快速切换摄像头模组的拍摄角度,从而实现运动对象的追踪。但是,由于光学元件以及承载光学元件的载体质量较大,在快速转动过程中的惯性较大,因此难以实现快速止停刹车。

技术实现思路

1、本技术的实施例提供一种驱动马达、摄像头模组和电子设备,能够在光学元件高速旋转后实现快速止停刹车。

2、为达到上述目的,本技术的实施例采用如下技术方案:

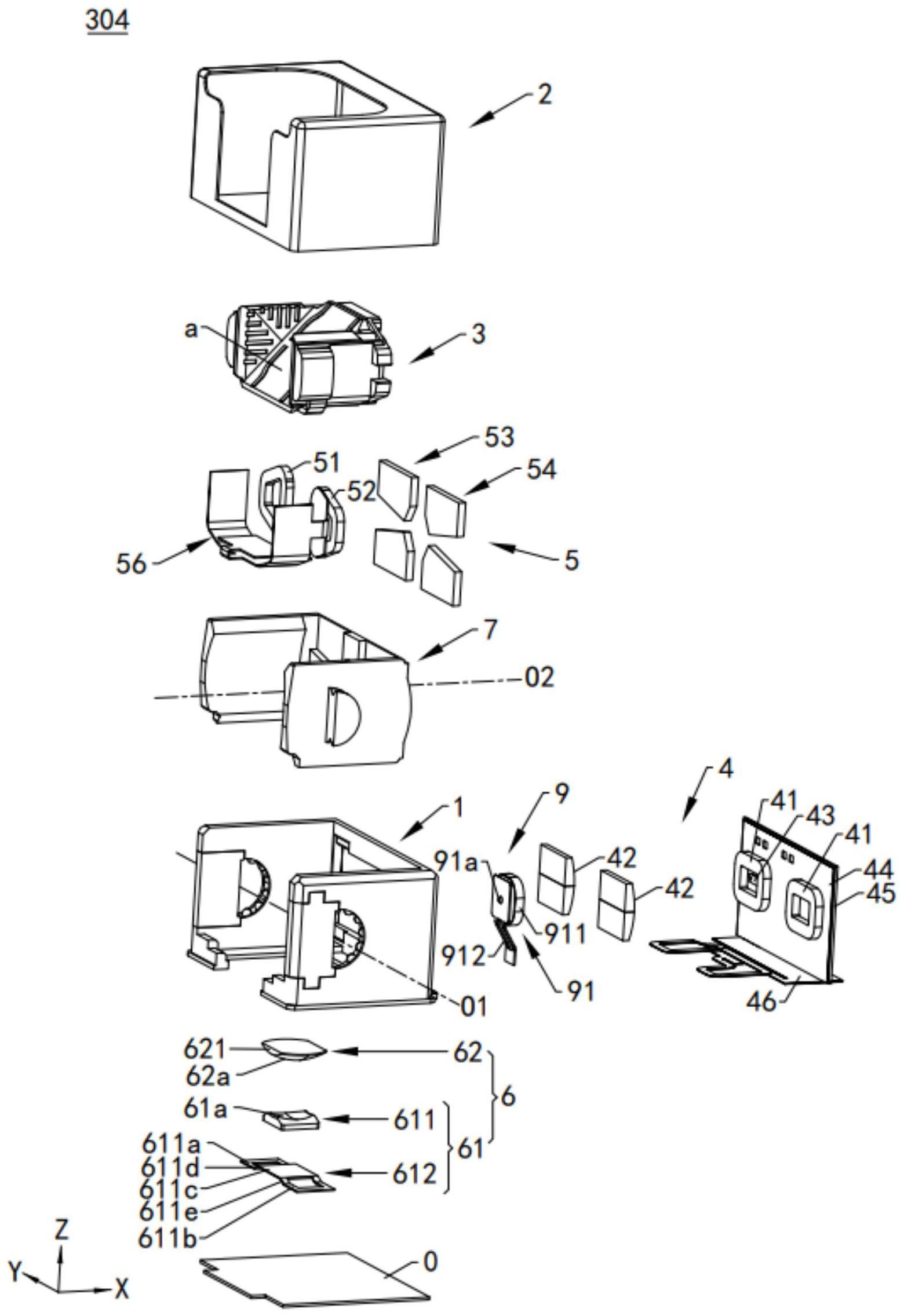

3、第一方面,提供了一种驱动马达,该驱动马达包括座体、第一载体、第一驱动组件、第二驱动组件和第一制动组件。第一载体连接于座体上。第一驱动组件用于驱动第一载体相对于座体绕第一轴线转动。第二驱动组件用于驱动第一载体相对于座体绕第二轴线转动。其中,第二轴线与第一轴线垂直。第一制动组件包括第一制动件和第二制动件,第一制动件设于座体,第二制动件设于第一载体,第一制动件包括凹球面,第二制动件包括凸球面,凸球面与凹球面贴合。

4、这样一来,在第一载体相对于座体绕第一轴线和第二轴线转动时,凸球面与凹球面因相对运动而产生摩擦力。当第一载体在高速旋转,且第一驱动组件和第二驱动组件的驱动力撤销后,可以借助该摩擦力实现第一载体的快速刹车。此结构简单,方便操作。

5、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一制动件包括第一制动件本体,凹球面设于第一制动件本体。第二制动件包括第二制动件本体,凸球面设于第二制动件本体。第一制动件本体和第二制动件本体的材质为聚甲醛、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、不锈钢、橡胶或者硅胶。这些材料的耐磨性较优,寿命较长,能够提升驱动马达的结构稳定性,延长使用寿命。

6、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一制动件还包括第一弹性件,该第一弹性件设于第一制动件本体与座体之间,第一弹性件向第一制动件本体施加指向第二制动件本体的弹性力。和/或,第二制动件还包括第二弹性件,第二弹性件设于第二制动件本体与第一载体之间,第二弹性件向第二制动件本体施加指向第一制动件本体的弹性力。这样一来,借助第一弹性件和/或第二弹性件,可以增大第一制动件本体与第二制动件本体之间的挤压作用力,从而提升摩擦力,能够实现快速刹车。

7、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一制动件还包括第一驱动结构,该第一驱动结构与第一制动件本体连接,第一驱动结构用于驱动第一制动件本体向远离第二制动件本体的方向移动,以使第一制动件本体与第二制动件本体分离。和/或,第二制动件还包括第二驱动结构,该第二驱动结构与第二制动件本体连接,第二驱动结构用于驱动第二制动件本体向远离第一制动件本体的方向移动,以使第二制动件本体与第一制动件本体分离。这样一来,在驱动马达运行时,可以借助第一驱动结构和/或第二驱动结构,使第一制动件本体与第二制动件本体分离,以减小第一载体的转动阻力,减小磨损,延长使用寿命。

8、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一驱动结构包括第一电磁体和第一弹性件。第一电磁体位于第一制动件本体的背对第二制动件本体的一侧,且第一电磁体与座体相对固定。第一弹性件包括第一固定部、第一弹臂部和第一支撑部。第一固定部与座体相对固定。第一支撑部位于第一电磁体与第一制动件本体之间,第一制动件本体固定于第一支撑部上,第一弹臂部连接于第一固定部与第一支撑部之间。第一电磁体处于断电状态,第一支撑部与第一电磁体之间具有间隙。当第一电磁体通电时,第一支撑部与第一电磁体吸合,第一制动件本体与第二制动件本体分离。此第一驱动结构的结构简单,控制方便,且体积较小,能够提升驱动马达的结构紧凑性。

9、在第一方面的一种可能的实现方式中,驱动马达还包括第二载体,第二载体绕第一轴线可转动连接于座体,第一载体绕第二轴线可转动连接于第二载体。第一驱动组件设于座体与第二载体之间,并用于驱动第二载体相对于座体绕第一轴线转动。第二驱动组件设于第二载体与第一载体之间,并用于驱动第一载体相对于第二载体绕第二轴线转动。其中,座体与第二载体组成点头旋转组件,第二载体与第一载体组成摆头旋转组件。由此,借助该点头旋转组件和摆头旋转组件,使得第一载体能够相对于座体绕第一轴线和第二轴线转动。此结构的紧凑性较优,且两级旋转组件分别独立运动,有利于提升运动控制精度。

10、在第一方面的一种可能的实现方式中,座体包括沿第一轴线间隔排列且相对设置的第一侧壁和第二侧壁。第一侧壁设有第一半圆孔,第二侧壁设有第二半圆孔。第一半圆孔对应的圆心线、第二半圆孔对应的圆心线均与第一轴线共线。沿第一半圆孔的周向,第一半圆孔的内壁面包括第一圆弧面和第一平面,第一圆弧面、第一平面沿第二轴线的长度方向排列。沿第二半圆孔的周向,第二半圆孔的内壁面包括第二圆弧面和第二平面,第二圆弧面、第二平面也沿第二轴线的长度方向排列。第二载体位于第一侧壁与第二侧壁之间,第二载体设有第一半圆轴和第二半圆轴,第一半圆轴对应的圆心线与第二半圆轴对应的圆心线共线。第一半圆轴容置于第一半圆孔内并能够在第一半圆孔内转动,第二半圆轴容置于第二半圆孔内并能够在第二半圆孔内转动。这样一来,借助第一半圆轴与第一半圆孔配合,同时借助第二半圆轴与第二半圆孔配合,使第二载体绕第一轴线可转动连接于座体上,此结构简单。而且,由于第一圆弧面、第一平面沿第二轴线的长度方向排列,第二圆弧面、第二平面沿第二轴线的长度方向排列,因此第一半圆孔和第一半圆轴、以及第二半圆孔和第二半圆轴的尺寸可以制作得较大,能够提升第二载体在座体上的支撑稳定性。同时,第一半圆孔和第一半圆轴、以及第二半圆孔和第二半圆轴在第二轴线的长度方向上的尺寸较小,能够缩小座体和第二载体在第二轴线的长度方向上的长度,有利于驱动马达的体积小型化,便于在内部空间有限的电子设备内进行安装。

11、在第一方面的一种可能的实现方式中,沿第一半圆轴的周向,第一半圆轴的侧面包括第三圆弧面和第三平面,第三圆弧面与第一圆弧面相对,且第三圆弧面对应的圆心线与第一圆弧面对应的圆心线共线,第三平面与第一平面相对且间隔设置。沿第二半圆轴的周向,第二半圆轴的侧面包括第四圆弧面和第四平面,第四圆弧面与第二圆弧面相对,且第四圆弧面对应的圆心线与第二圆弧面对应的圆心线共线,第四平面与第二平面相对且间隔设置。这样一来,第三圆弧面相对于第一圆弧面绕第一轴线转动,使得第一半圆轴在第一半圆孔内绕第一轴线转动,此结构简单,操作方便。第三平面与第一平面之间具有间隙,该间隙用于在第一半圆轴转动过程中,避让第一半圆轴。同理的,第四圆弧面相对于第二圆弧面绕第一轴线转动,使得第二半圆轴在第二半圆孔内绕第一轴线转动,此结构简单,操作方便。第四平面与第二平面之间同样具有间隙,该间隙用于在第二半圆轴转动过程中,避让第二半圆轴。由此使得第一半圆轴能够在第一半圆孔内转动,同时使得第二半圆轴能够在第二半圆孔内转动,此结构简单。

12、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一圆弧面设有第一限位槽,第一限位槽沿第一圆弧面的弧形轮廓线延伸。第一限位槽与第三圆弧面之间设有至少一个第一滚珠。第二圆弧面设有第二限位槽,第二限位槽沿第二圆弧面的弧形轮廓线延伸,第二限位槽与第四圆弧面之间设有至少一个第二滚珠。这样一来,第三圆弧面与第一圆弧面之间借助第一滚珠实现滚动摩擦,第四圆弧面与第二圆弧面之间借助第二滚珠实现滚动摩擦,滚动摩擦的摩擦力较小,磨损较小,有利于延长点头致动装置的寿命。而且,借助第一限位槽可以对第一滚珠进行限位,同时借助第二限位槽可以对第二滚珠进行限位,能够防止第一滚珠和第二滚珠脱出。

13、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一限位槽沿第一轴线的长度方向贯穿第一侧壁的朝向第二侧壁的表面。或者,第二限位槽沿第一轴线的长度方向贯穿第二侧壁的朝向第一侧壁的表面。这样一来,可以提升第一半圆轴与第一半圆孔之间、以及第二半圆轴与第二半圆孔之间沿第一轴线的长度方向的安装容错率,避免因尺寸偏差出现不能装配的现象,从而降低安装难度,提升安装效率。

14、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一侧壁包括第一侧壁主体和第一限位件。第一侧壁主体沿第二轴线的长度方向的两端分别为第一端和第二端,第一端设有向第二端凹陷的缺口。缺口包括第一缺口部分和第二缺口部分,第二缺口部分位于第一缺口部分的远离第一端的一侧,且第一侧壁主体的围成第二缺口部分的内壁面形成第一圆弧面。第一缺口部分在第一方向上的最小宽度大于或者等于第二缺口部分在第一方向上的最大宽度。第一限位件固定于第一缺口部分内,且第一限位件的朝向第二缺口部分的一端端面的至少部分区域形成第一平面。其中,第一方向与第一轴线的长度方向垂直,且第一方向还与第二轴线的长度方向垂直。这样一来,在经由第一缺口部分将第一半圆轴和第一滚珠安装至第二缺口部分之后,可以将第一限位件固定在第一缺口部分内,以实现止挡限位。此安装难度较低,良率较优。

15、在第一方面的一种可能的实现方式中,座体还包括第三侧壁,该第三侧壁连接于第一侧壁与第二侧壁之间。第一驱动组件包括第一线圈和第一磁体。第一线圈设于第三侧壁,第一磁体设于第二载体,第一线圈与第一磁体相对。此第一线圈和第一磁体组成的驱动组件控制简单,驱动力较大。

16、在第一方面的一种可能的实现方式中,第二载体的朝向第三侧壁的表面包括第一凸弧面,该第一凸弧面向第三侧壁凸起,第一凸弧面对应的圆心线与第一轴线平行或共线。这样一来,当第二载体相对于座体绕第一轴线转动时,第二载体转动所需避让空间较小,有利于减小驱动马达的体积,提高结构紧凑性。同时,在驱动马达的体积一定的前提下,可以增大第一载体相对于第二载体的转动角度,从而增大摄像头模组的最大追踪角度。

17、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一凸弧面设有第一沉槽,第一磁体设于第一沉槽内,且第一磁体包括第一表面和第二表面。第一表面朝向第三侧壁,第一表面为向第三侧壁凸起的圆弧面,该圆弧面对应的圆心线与第一轴线平行或共线。第二表面与第一表面相背对,第二表面为平面。这样一来,借助第一沉槽,可以避免第一磁体凸出第二载体的表面,避免与第一线圈、座体产生干涉,同时能够保证结构紧凑性。而且,由于第一表面为向第三侧壁凸起的圆弧面,因此第二载体在绕第一轴线转动的过程中,所需的避让空间较小,在第二载体的最大旋转角度一定的前提下,有利于减小驱动马达的体积,能够在空间有限的电子设备内进行安装。在驱动马达的体积一定的前提下,能够增大第二载体的最大旋转角度,以便于实现大角度追踪。另外,由于第二表面为平面,平面的成型工艺简单,良率较高,因此能够降低第二载体的制作成本。

18、在第一方面的一种可能的实现方式中,第二载体包括第四侧壁、第五侧壁和第六侧壁。第四侧壁与第五侧壁相对且间隔设置,第一半圆轴设于第四侧壁的背对第五侧壁的表面,第二半圆轴设于第五侧壁的背对第四侧壁的表面。第六侧壁连接于第四侧壁与第五侧壁之间,第六侧壁与第三侧壁相对,第一凸弧面位于第六侧壁的朝向第三侧壁的表面。此第二载体的结构简单,布局合理。

19、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一载体位于第四侧壁与第五侧壁之间,且第六侧壁可转动连接有转轴,转轴的轴线与第二轴线共线,第一载体连接于转轴上。这样一来,受转轴的约束,第一载体相对于第二载体的旋转运动的精度较高,可靠性较优。

20、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一载体的朝向第四侧壁的表面为第二凸弧面,该第二凸弧面向第四侧壁凸起,且第二凸弧面对应的圆心线与第二轴线平行或共线。第四侧壁的朝向第一载体的表面为第一凹弧面,第一凹弧面向远离第一载体的方向凹陷,第一凹弧面对应的圆心线与第二轴线平行或者共线,第一凹弧面与第二凸弧面相面对。第一载体的朝向第五侧壁的表面为第三凸弧面,该第三凸弧面向第五侧壁凸起,且第三凸弧面对应的圆心线与第二轴线平行或共线。第五侧壁的朝向第一载体的表面为第二凹弧面,第二凹弧面向远离第一载体的方向凹陷,第二凹弧面对应的圆心线与第二轴线平行或共线,第二凹弧面与第三凸弧面相面对。这样一来,当第一载体相对于第二载体绕第二轴线转动时,第二凸弧面在第一凹弧面内旋转,第三凸弧面在第二凹弧面内旋转,第一载体转动所需避让空间较小,有利于减小驱动马达的体积。同时,在驱动马达的体积一定的前提下,可以增大第一载体相对于第二载体的转动角度,从而增大摄像头模组的最大追踪角度。

21、在第一方面的一种可能的实现方式中,第二驱动组件包括第二线圈、第三线圈、第二磁体和第三磁体。第二线圈和第三线圈设于第一载体的朝向第六侧壁的表面,且第二线圈和第三线圈位于转轴的相对两侧,并关于该转轴对称设置。第二磁体和第三磁体设于第六侧壁的朝向第一载体的表面,且第二磁体与第二线圈相对,第三磁体与第三线圈相对。此第二线圈、第三线圈、第二磁体和第三磁体组成的驱动组件控制简单,驱动力较大。

22、在第一方面的一种可能的实现方式中,第二线圈和第三线圈的环绕路径均为等腰梯形,等腰梯形的顶边位于等腰梯形的底边的远离转轴的一侧。这样一来,第二线圈以及第三线圈的靠近转轴的一端在第一方向上的高度较大,第二线圈以及第三线圈的远离转轴的一端在第一方向上的高度较小,能够减小第一载体相对于第二载体转动时,第二线圈和第三线圈所需的避让空间,有利于提高结构紧凑性,缩小驱动马达的体积。在驱动马达的体积一定的前提下,有利于增大第一载体绕第二轴线摆动的最大角度,提高追踪角度。

23、在第一方面的一种可能的实现方式中,第二线圈包括相对的第一斜腰边和第二斜腰边,第一斜腰边连接于第二线圈的顶边的一端与第二线圈的底边的一端之间,第二斜腰边连接于第二线圈的顶边的另一端与第二线圈的底边的另一端之间。第二磁体包括第三磁体单元和第四磁体单元,第三磁体单元、第四磁体单元沿第一方向间隔排列。第三磁体单元的充磁方向、第四磁体单元的充磁方向均与第二轴线的长度方向平行,第三磁体单元的充磁方向与第四磁体单元的充磁单元相反。第一斜腰边与第三磁体单元相对,第二斜腰边与第四磁体单元相对。此结构简单,驱动力较大。

24、在第一方面的一种可能的实现方式中,第三磁体单元的朝向第四磁体单元的侧面为第一斜面,该第一斜面的朝向第二轴线的边缘为第一边缘,第一斜面的远离第二轴线的边缘为第二边缘,由第一边缘至第二边缘,第一斜面向远离第四磁体单元的方向倾斜。第四磁体单元的朝向第三磁体单元的侧面为第二斜面,该第二斜面的朝向第二轴线的边缘为第三边缘,第二斜面的远离第二轴线的边缘为第四边缘。由第三边缘至第四边缘,第二斜面向远离第三磁体单元的方向倾斜。这样一来,第一斜面与第二斜面之间形成三角形间隙,该三角形间隙可以避免出现第一斜腰边、第二斜腰边均与第三磁体单相对,以及第一斜腰边、第二斜腰边均与第四磁体单元相对的情况。从而能够保证第一载体的驱动力,避免驱动失效。

25、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一载体包括第一载体单元、第二载体单元和第三驱动组件。第一载体单元可转动连接于转轴上。第二载体单元绕第三轴线可转动连接于第一载体单元上。第三驱动组件用于驱动第二载体单元相对于第一载体单元绕第三轴线转动。其中,第三轴线与第一轴线平行或共线。这样一来,可以将光路元件承载于第二载体单元上,并借助第一载体实现ois驱动。

26、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一载体单元包括基部、第一支撑部和第二支撑部。第一支撑部和第二支撑部设于基部上,且第一支撑部和第二支撑部沿第三轴线的长度方向间隔排列。第一支撑部上设有第一半圆弧凹面,第二支撑部上设有第二半圆弧凹面,第一半圆弧凹面对应的圆心线、第二半圆弧凹面对应的圆心线均与第三轴线共线。第二载体单元设有第一半圆凸部和第二半圆凸部,第一半圆凸部对应的圆心线、第二半圆凸部对应的圆心线共线,且第一半圆凸部支撑于第一半圆弧凹面并能够沿第一半圆弧凹面转动,第二半圆凸部支撑于第二半圆弧凹面并能够沿第二半圆弧凹面转动。这样一来,第一半圆凸部和第二半圆凸部的尺寸可以制作得较大,能够保证支撑稳定性。

27、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一载体单元还包括第一侧部和第二侧部。第一侧部设置于第一支撑部的背对第二支撑部的一侧,第二侧部设置于第二支撑部的背对第一支撑部的一侧。第二凸弧面位于第一侧部的背对第一支撑部的表面,第三凸弧面位于第二侧部的背对第二支撑部的表面。这样一来,可以将第一半圆弧凹面和第二凸弧面分散布局在第一支撑部和第一侧部上,将第二半圆弧凹面和第三凸弧面分散布局在第二支撑部和第二侧部上,此布局合理,能够保证结构强度。

28、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一载体单元还包括第三侧部。第三侧部连接于第一侧部与第二侧部之间并与第六侧壁相对设置,第二载体单元位于第一侧部与第二侧部之间并位于第三侧部的背对第六侧壁的一侧,第二线圈和第三线圈设置于第三侧部的朝向第六侧壁的表面,第二磁体和第三磁体设于第六侧壁的朝向第三侧部的表面。这样一来,可以借助第一侧部、第二侧部、第三侧部对第一支撑部、第二支撑部以及第二载体单元进行保护,避免第二载体单元在相对于第一载体单元转动时,与第二载体以及座体之间产生干涉。

29、在第一方面的一种可能的实现方式中,第三驱动组件包括第四线圈和第四磁体。第四线圈设于基部,第四磁体设于第二载体单元的朝向基部的表面,第四磁体与第四线圈相对。此第四线圈和第四磁体组成的驱动组件控制简单,驱动力较大。

30、在第一方面的一种可能的实现方式中,驱动马达还包括第二制动组件,该第二制动组件包括第三制动件和第四制动件。第三制动件设于座体,第四制动件设于第二载体。第三制动件包括第一限位部,第四制动件包括第二限位部,第一限位部与第二限位部配合,以阻止第二载体相对于座体绕第一轴线转动。这样一来,当驱动马达停机且复位时,借助第三制动件和第四制动件,可以阻止第二载体相对于座体转动,能够减小噪声,保证停机稳定性及可靠性。

31、在第一方面的一种可能的实现方式中,第三制动件还包括第三驱动结构,第三驱动结构与第一限位部连接,第三驱动结构用于驱动第一限位部向远离第二限位部的方向移动,以使第一限位部与第二限位部分离。和/或,第四制动件还包括第四驱动结构,第四驱动结构与第二限位部连接,第四驱动结构用于驱动第二限位部向远离第一限位部的方向移动,以使第二限位部与第一限位部分离。这样一来,在驱动马达启动时,可以借助第三驱动结构和/或第四驱动结构,使第一限位部与第二限位部分离,以减小第二载体的转动阻力,减小磨损,延长使用寿命。

32、在第一方面的一种可能的实现方式中,第三驱动结构包括第二电磁体和第二弹性件。第二电磁体位于第一限位部的背对第二限位部的一侧,且第二电磁体与座体相对固定。第二弹性件包括第二固定部、第二弹臂部和第二支撑部。第二固定部与座体相对固定。第二支撑部位于第二电磁体与第一限位部之间,第一限位部设于第二支撑部上,第二弹臂部连接于第二固定部与第二支撑部之间。第二电磁体处于断电状态,第二支撑部与第二电磁体之间具有间隙。当第二电磁体通电时,第二支撑部与第二电磁体吸合,第一限位部与第二限位部分离。此第三驱动结构的结构简单,控制方便,且体积较小,能够提升驱动马达的结构紧凑性。

33、第二方面,又提供一种摄像头模组,该摄像头模组包括光路转折元件、光学镜头、感光器件和如上任一技术方案所述的驱动马达。光学镜头位于光路转折元件的出光侧。感光器件位于光学镜头的出光侧。光路转折元件固定于驱动马达的第一载体上。

34、由于本技术提供的摄像头模组包括如上任一技术方案所述的驱动马达,因此二者能够解决相同的技术问题,并达到相同的效果。

35、第三方面,还提供一种电子设备,该电子设备包括显示屏、背壳、摄像头模组和电路板组件。背壳与显示屏固定。摄像头模组为如上技术方案所述的摄像头模组,该摄像头模组容置于背壳内。电路板组件容置于背壳内,且电路板组件与摄像头模组电连接。

36、由于本技术提供的电子设备包括如上技术方案所述的摄像头模组,因此二者能够解决相同的技术问题,并达到相同的效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!