一种复合无纺布的制作方法

1.本实用新型涉及无纺布技术领域,更具体地说,它涉及一种复合无纺布。

背景技术:

2.无纺布当中由于喷熔的作用,其内部的吸液性一般,而且当中不存再编织结构,一般采用对无纺布进行复合的方式形成多层无纺布结构,来实现无纺布的吸水保水性能。

3.公开号为cn216733258u的中国实用新型专利公开了一种高吸水率高强度复合无纺布,包括无纺布本体,所述无纺布本体包括依次复合连接的表层无纺布层、中间加强层和底层无纺布层,所述中间加强层包括es纤维和聚乙烯纤维,通过双层熔喷叠加复合,所述中间加强层的厚度为0.08mm~0.2mm,所述es纤维的密度为0.3~0.6g/cm3,所述聚乙烯纤维的密度为0.08~0.12g/cm3,所述表层无纺布层上设有第一通孔,所述底层无纺布层上设有第二通孔,所述第一通孔的中轴线与第二通孔的中轴线重合,所述中间加强层上位于第二通孔处由底层无纺布层向表层无纺布层方向压制形成凸起部,所述凸起部穿过第一通孔向外延伸。

4.上述方案当中的无纺布吸水率不佳问题,具有良好的吸水效果,并具有较好的拉伸强度性能;同时,本实用新型提出一种新的技术方案来解决上述问题。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于解决上述问题而提供一种复合无纺布,提高了无纺布内部的吸水空间,提高了其吸水保水效果。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种复合无纺布,包括面层一和面层二,所述面层一和面层二之间通过若干连接点相互连接,面层一和面层二之间形成夹层,夹层内填充有絮状物;所述连接点呈均匀分布,排列形成列状的连接部;相邻连接部之间形成条形间隙,所述絮状物位于所述条形间隙内。

7.本实用新型进一步设置为,每列所述连接部当中的连接点呈均匀间隔分布;相邻列连接部当中的连接点相互错位分布。

8.本实用新型进一步设置为,所述连接点处面层一和面层二之间相互粘结,通过粘结剂粘结或热熔接。

9.本实用新型进一步设置为,所述絮状物呈条状分布,形成若干絮状条,所述絮状条沿着条形间隙填充。

10.本实用新型进一步设置为,所述絮状条包括若干絮状纤维,所述絮状纤维为dty拉伸变形丝,dty拉伸变形丝于条形间隙内呈蓬松状。

11.本实用新型进一步设置为,所述絮状条还包括若干弹力丝,所述弹力丝为氨纶丝,且与絮状纤维并排设置。

12.本实用新型进一步设置为,所述面层一和面层二均为无纺布。

13.本实用新型进一步设置为,所述面层一背向面层二的一侧复合有防水膜;所述面

层二的表面开设有均匀分布的通孔。

14.本实用新型进一步设置为,所述条形间隙的宽度为5-8cm,絮状条的宽度为条形间隙的1/3-2/3。

15.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

16.通过在面层一和面层二之间增设絮状的夹层,内部填充絮状物,通过絮状物可在面层一和面层二之间进行支撑,使得两者之间能够形成一定的空气层的空间,能够使得布料整体呈柔软舒适的状态;同时絮状物的蓬松柔软的状态,具有良好的透气效果和吸水效果。

17.在无纺布的面层一和面层二之间采用点状间隙的连接点进行粘连固定,既能够实现连接点外周的空间能够实现保持连通,又能够实现相对稳定的粘连;点状分布的结构能够避免相邻的条形间隙之间能够更易实现连通,便于面料当中的气体能够流通,液体能够正常渗透。

附图说明

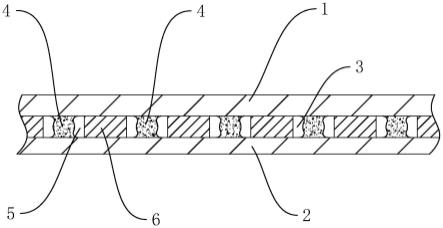

18.图1为本实用新型一种复合无纺布的结构示意图;

19.图2为本实用新型一种复合无纺布的内部结构示意图;

20.图3为本实用新型一种复合无纺布的剖视图;

21.图4为本实用新型的连接点处的结构示意图;

22.图5为本实用新型的絮状条的结构示意图。

23.附图标记:1、面层一;2、面层二;3、夹层;4、连接点;41、凹陷;5、条形间隙;6、絮状条;61、絮状纤维;62、弹力丝。

具体实施方式

24.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

25.实施例一

26.本实施例公开一种复合无纺布,如图1-3所示,该复合吸水无纺布为多层复合结构,包括面层一1、面层二2以及中间的夹层3,面层一1和面层二2均可采用无纺布材料,具有良好的透气和吸水效果。

27.在面层一1和面层二2之间通过若干连接点4相互连接,连接点4呈点状分散状态,将面层一1和面层二2相互连接,形成中空的夹层3结构。在该夹层3结构当中填充絮状物,通过絮状物可在面层一1和面层二2之间进行支撑,使得两者之间能够形成一定的空气层的空间;且絮状物也形成蓬松柔软的状态,具有良好的透气效果和吸水效果。

28.为了保持面层一1和面层二2之间的结构均匀性,可将两者之间的连接点4呈均匀分布。均匀分布的连接点4,能够将受力的最先单位分隔成为多个小块的面积状态,能够增加两侧织物之间的强度,在受力的过程中,两层面层之间可相互传递,共同承受。且该连接点4的位置处面层一1和面层二2之间相互粘结,可通过粘结剂粘结,或者采用热压的方式进

行熔融粘连,使得面层一1和面层二2之间能够相互连接形成复合的整体。

29.具体地,在粘结的连接点4的位置,形成向中间凹陷41,可通过适配的压块进行挤压在连接点4处成型加工。在面料表面的凹陷41,能够在表面形成凹凸状的结构,也能够增加布料表面的表面触感。

30.该连接点4在面料表面排列形成列状的连接部,各连接部呈等距平行排列的条状分布,在相邻的连接部之间形成条形间隙5,絮状物位于该条形间隙5内。在加工成型过程中,可逐渐对面层一1和面层二2进行粘结复合,在粘结过程中,将絮状物喂入到面层一1、面层二2之间,实现絮状物的填充。

31.点状分布的连接点4能够避免在面料当中形成连续的条状粘结,避免相邻的条形间隙5之间能够更易实现连通,便于面料当中的气体能够流通,液体能够正常渗透。

32.并且如图1、2所示,每列所述连接部当中的连接点4呈均匀间隔分布,相邻列连接部当中的连接点4相互错位分布,能够使得各连接点4之间形成相对较远的间距,在面料当中形成相对疏松的状态。

33.具体地,该絮状物呈条状分布,形成若干絮状条6,絮状条6沿着条形间隙5填充。在面料当中,每组条形间隙5的宽度为5-8cm,其中的絮状条6的宽度为条形间隙5的1/3-2/3,絮状条6在条形间隙5当中存在一定的容置的空间,可供絮状条6实现收缩和蓬松,形成面料疏松平顺的状态。

34.该絮状条6包括若干絮状纤维61,絮状纤维61为dty拉伸变形丝,dty拉伸变形丝在松弛状态下,呈现蓬松的状态,形成疏松的结构,可增加布料内部的吸水和存水效果,使得织物具有良好的吸水效果。并且,并排的絮状纤维61,能够在长度方向上起到增加无纺布拉伸强度的作用,提高布料整体的强度性能。

35.实施例二

36.本实施例公开一种具有良好弹性的无纺布,在实施例一的基础上,再参照图5进行说明;在无纺布当中的絮状条6采用絮状纤维61和弹力丝62相互结合的状态,絮状条6当中还排列有若干弹力丝62,弹力丝62为氨纶丝,且与絮状纤维61并排设置,絮状纤维61和弹力丝62形成束状结构,如图4的状态,进而能够增加整体絮状条6的弹性收缩效果。

37.在絮状条6铺设于面层一1和面层二2之间是,絮状条6为拉伸状态,并且,在面层一1和面层二2复合时,也将絮状条6与面层一1、面层二2点状粘结,形成粘结点,并沿着絮状条6的长度方向排列。在粘结点处将絮状纤维61和弹力丝62相互粘结,并同时与两侧的面层一1、面层二2粘结,使得整个絮状条6与面层一1、面层二2形成整体结构。在加工完成后,面料回归于松弛状态,絮状条6的长度重新回收,将面层一1和面层二2的表面形成略微的褶皱状态。褶皱状态的面料能够增加局部的吸水效果,并且在收缩后的絮状条6也呈现处絮状的状态,能够更适应布料使用在吸水工作环境使用。

38.实施例三

39.本实施例公开一种具有隔水效果的无纺布,在实施例一的基础上,进行进一步设计;该布料当中,面层一1和面层二2均为无纺布。在面层一1背向面层二2的一侧形成有防水膜,防水膜可采用防水涂料加工形成膜状结构,也可采用复合薄膜的形式加工而成。而在面层二2的表面开设有均匀分布的通孔,使得面层二2的该侧更易透水渗水。

40.防水膜使得面料一的外层表面具有防水效果,使得布料能够在一层防水,另一侧

吸水,其吸收的水分不会影响布料另一侧的状态,形成阻断的效果。

41.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1