丁内酯代谢酮I在制备抗阿尔兹海默症药物中的应用的制作方法

丁内酯代谢酮i在制备抗阿尔兹海默症药物中的应用

技术领域

[0001]

本发明属于医药技术领域,具体为丁内酯代谢酮i在制备抗阿尔兹海默症药物中的应用。

背景技术:

[0002]

丁内酯-i(butyrolactone i)是曲霉属真菌土曲霉aspergillus terreus的主要活性次级代谢产物,1977年kiriyama首先从真菌aspergillus terreus var.africanus ifo 8835中分离得到,因其结构中具有五元不饱和内酯环,故将其命名为butyrolactone i。已有文献报道butyrolactone i具有明确的选择性细胞周期依赖性激酶(cdk)抑制活性,其对cdc2和cdk2的体外抑制作用机理也被阐明,是潜在的抗肿瘤候选药物。butyrolactone i及其衍生物也被证明是一类多效的天然活性物质,具有广泛的药理活性。

[0003]

我们通过给大鼠口服butyrolactone i后,收集其尿液和粪便,利用各种化学及色谱手段,分离和鉴定butyrolactone i在体内的代谢产物,推测butyrolactone i在体内的转化过程,同时测定这些代谢产物的药理活性,其中从代谢产物中分离得到的丁内酯代谢酮i具备较好药理活性,前期药效研究发现该化合物具有抗抗氧化(cn201910558609.3,一种二苯酮类化合物及其制备方法和应用),在此基础上我们对丁内酯代谢酮i在抗阿尔兹海默症方面进行研究,同样显现出抗阿尔兹海默症活性。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的在于提供丁内酯代谢酮i在制备防治阿尔兹海默症药物中的应用。

[0005]

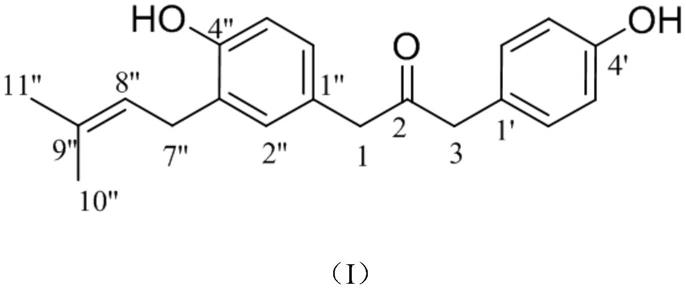

丁内酯代谢酮i在制备防治阿尔兹海默症药物中的应用,丁内酯代谢酮i的结构式如式(i)所示:

[0006][0007]

丁内酯代谢酮i的制备方法如下:

[0008]

(1)提取:wistar大鼠40只,雌雄各半,200

±

20g,动物适应性饲养1周后,灌胃给药40mg

·

kg-1

,分别置于大鼠代谢笼中,1只/笼,收集24h的粪便。实验期间以淀粉馒头喂食大鼠,饮用水喂以4%生理盐水,1%葡萄糖溶液。每天早上收集24h的粪便保存于-80℃冰箱。累积灌胃给药4周,每天给药一次。从粪便的乙酸乙酯萃取物中共得到浸膏8g。

[0009]

(2)分离:将上述浸膏应用硅胶柱层析,以体积比为100:0-100:50的二氯甲烷-甲

6.91(2h,d,j=8.4hz,h-2

′

,6

′

)、6.68(2h,d,j=8.4hz,h-3

′

,5

′

),推测存在对位取代苯的结构;δ

h 6.76(1h,dd,j=8.0,2.0hz,h-6

″

)、6.75(1h,d,j=2.0hz,h-2

″

)、6.70(1h,d,j=8.0hz,h-5

″

),提示存在一个1,3,4-三取代苯环结构。由两个甲基信号δ

h 1.65(3h,s,h-10

″

)和1.67(3h,s,h-11

″

),一个双键氢信号δ

h 5.23(1h,t,j=7.2hz,h-8

″

)及与之相偶合的氢信号δ

h 3.16(2h,d,j=7.2hz,h-7

″

),推测存在一个异戊烯基片段。

[0017]

13

c-nmr(100mhz,dmso-d6)谱给出14个芳香或双键碳信号,符合以上推测的两个苯环片段和异戊烯基片段的碳的个数,与butyrolactone i相比,化合物丁内酯代谢酮i减少了-cooch3和内酯结构片段的碳信号,出现了酮羰基碳信号δ

c 206.9(c-2)和两个亚甲基碳信号δc 47.8(c-1)、48.0(c-3)。以上信息推测内酯环开环,发生脱羧重排。

[0018]

hsqc谱给出结构中所有氢碳直接相连的信息,如表1所示。

[0019]

hmbc谱中,质子信号δ

h 3.61(2h,s,h-1)与碳信号δ

c 206.9(c-2)、125.2(c-1')、130.9(c-2')相关,δ

h 3.59(2h,s,h-3)与碳信号δ

c 206.9(c-2)、128.2(c-6”)和c-2

′

(δc 130.9)相关h-7

″

(δ

h 3.16)与碳信号c-4

″

(δc 154.0),c-3

″

(δc 127.8)和c-8

″

(δc 123.3)相关,h-10

″

(δ

h 1.67)与c-9

″

(δc 131.5)和c-8

″

(δc 123.3)相关,h-11

″

(δ

h 1.65)与c-9

″

(δc 131.5)和c-8

″

(δc 123.3)相关,活泼氢信号4

′-

oh(δ

h 9.21)与c-4

′

(δc 156.5)和c-5

′

(δc 115.6)相关,4

″-

oh(δ

h 9.19)与c-4

″

(δc 154.0)和c-5

″

(δc 115.1)相关。确定化合物的结构为1-(4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-2-one。

附图说明

[0020]

图1丁内酯代谢酮i的1h nmr谱;

[0021]

图2丁内酯代谢酮i的

13

c nmr谱;

[0022]

图3丁内酯代谢酮i的hsqc谱;

[0023]

图4丁内酯代谢酮i的hmbc谱;

[0024]

图5丁内酯代谢酮i的hr-esi-ms谱;

[0025]

图6丁内酯代谢酮i与乙酰胆碱酯酶分子对接图。

具体实施方式

[0026]

下面通过实施例进一步描述本发明,使本专业技术更全面地理解本发明,但不以任何方式限制本发明。

[0027]

实施例1

[0028]

wistar大鼠40只,雌雄各半,200

±

20g,动物适应性饲养1周后,灌胃给药40mg

·

kg-1

,分别置于大鼠代谢笼中,1只/笼,收集24h的尿液与粪便。实验期间以淀粉馒头喂食大鼠,饮用水喂以4%生理盐水,1%葡萄糖溶液。每天早上收集24h的粪便保存于-80℃冰箱。累积灌胃给药4周,每天给药一次,共给药约14g。从粪便的乙酸乙酯萃取物中共得到浸膏8g。将浸膏用硅胶柱层析,以体积比为100:0-100:50的二氯甲烷-甲醇系统梯度洗脱,薄层层析检测,收集含有新化合物的流分,再经体积比为100:0-0:100的石油醚-乙酸乙酯系统梯度洗脱,最后经c18反相柱层析制备液相制备,以体积比为68:32的甲醇-水进行洗脱,流速3ml/min,检测波长210nm,得到丁内酯代谢酮i 80mg。

[0029]

实施例2

[0030]

虚拟分子对接研究

[0031]

胆碱能受体激动剂和乙酰胆碱酯酶抑制剂(acheis)一直作为科研工作者研究热点。乙酰胆碱是神经系统中重要的神经递质,它能够和学习以及记忆相关的受体作用,病理学研究报道疾病发生过程中乙酰胆碱的量合成减少,胆碱乙酰转移酶活性下降,这都和认知功能障碍强烈相关。乙酰胆碱酯酶的抑制剂能够和乙酰胆碱酯酶(ache)结合,阻止其水解乙酰胆碱(ach),提高脑内ach水平,使胆碱能传递功能增强并且有效保护了神经元。目前,乙酰胆碱酯酶抑制剂已经成为临床上治疗阿尔茨海默病主要药物,其中美国食品药品监督管理局(fda)批准上市的药物就包括多奈哌齐(donepezil)、利斯的明(rivastigmine)、他克林(tacrine)以及加兰他敏(galanthamine)等。

[0032]

乙酰胆碱酯酶的化学成分是多分子型糖蛋白,研究发现,乙酰胆碱酯酶的活性部位包括三个主要部分,催化位点(cas)位于蛋白的一个深而狭长的“峡谷”底部,主要由ser203、his447、glu334等氨基酸残基组成,外周阴离子位点(pas)主要氨基酸残基包括tyr72、tyr124、trp286、tyr341和asp74等,其作用主要是固定乙酰胆碱,另外,由许多芳香族氨基酸组成的疏水性区域在其与芳香基底物结合时起着重要的作用。

[0033]

材料与方法

[0034]

资料来源

[0035]

蛋白质晶体结构数据库(rscb pdb,网址:http://www.rcsb.org)、小分子化合物结构绘制(chemdraw)、pymol软件、autodock vina分子对接程序。本研究所用到计算均在dell t5820工作站上进行。

[0036]

方法

[0037]

丁内酯代谢酮i化合物的收集整理

[0038]

将丁内酯代谢酮i用chem3d转为mol2格式,建立配体小分子化合物库。所有配体小分子均采用分子程序mm2的minimize energy模块进行结构优化,得到的稳定优势构象保存为mol2格式。使用openbabel软件处理mol2格式的小分子,转换为pdbqt格式保存。

[0039]

受体结构信息来源及处理

[0040]

本研究所用蛋白为乙酰胆碱酯酶ache(pdb id:1b41),从pdb数据库中搜索其pdb id并下载其三维结构,对蛋白用notepad去除hoh、so4等小分子,采用autodock进行加氢、计算点电荷及设置原子类型,并根据受体蛋白复合物中配体及活性口袋确定对接的活性位点及对接参数,将处理后的蛋白保存。

[0041]

分子对接

[0042]

软件选择

[0043]

蛋白活性中也不含autodock 4.2和autodock vina默认原子类型所缺乏的原子,无需添加原子参数,使用更快速、准确的autodock vina进行分子对接计算。

[0044]

参数文件及虚拟筛选脚本准备

[0045]

参数文件准备:使用autogrid进行能量格点计算,根据原配体的坐标文件设置grid box中心坐标为:ache(1b41):117.506、105.483、-133.953,盒子大小为40

×

40

×

40个网格点,每个小网格点的距离为0.0375nm。使用autodock搜索网格范围内受体,采用拉马克遗传算法进行构象搜索,能量评定最大次数为2500000,每个小分子配体都设定得到10个构

象,计算cpu选择为10,其他参数选择默认值,分子对接计算:运行autogrid进行格点中相关能量的计算。

[0046]

autodock vina虚拟筛选处理脚本准备:运行autodock vina进行针对ache(1b41)蛋白活性中心进行配体库的构象搜索,搜索算法沿用autodock 4.2搜索算法,进行半柔性对接。

[0047]

数据分析与作用模式图像

[0048]

采用pymol软件对分子对接结果进行分析(分子对接打分与作用模式分析)。

[0049]

分子对接结果

[0050]

如图6所示,采用分子对接软件autodock 4.2对丁内酯代谢酮i与乙酰胆碱酯酶(pdb id:1b41)进行分子对接研究,对接打分-10.3,作用模式分析结果显示,丁内酯代谢酮i能同时与乙酰胆碱酯酶(ache)的催化位点(cas)和外周阴离子位点(pas)结合,其中,侧链异戊烯基与cas中的trp86产生疏水作用,羰基与pas位点的tyr124与tyr337产生氢键作用,羟基与gly121产生极性相互作用。同时,狭窄峡谷中的苯环靠近并连接几个氨基酸残基,如trp286和tyr341。

[0051]

实施例3

[0052]

丁内酯代谢酮i对乙酰胆碱酯酶体外活性的影响

[0053]

采用ellman方法测定丁内酯代谢酮i对乙酰胆碱酯酶活性影响。依次将0.1mol/l的pbs(ph=7.4)溶液140μl、ache(427u/l)溶液20μl、样品溶液(16.4、8.2、4.1μg/ml)各20μl加入96孔板中,轻轻敲打混匀,然后加入dtnb(5,5'-二硫代双硝基苯甲酸)3.5mmol/l溶液10μl,再加入碘化硫代乙酰胆碱15mmol/l溶液10μl,混匀,37℃孵育20min后,置酶标仪下,在405nm处测量吸光度,计算抑制率。以加兰他敏(质量浓度为10μg/ml)作为阳性对照。

[0054][0055]

实验结果:

[0056]

本实验采用ellman方法检测丁内酯代谢酮i对ache活性影响。结果如表2所示,以加兰他敏为阳性对照药,浓度为10μg/ml时,抑制率为81.7%。当丁内酯代谢酮i浓度增加对ache抑制能力也随之逐渐增大,呈现出良好的剂量依赖性,丁内酯代谢酮i质量浓度为16.4μg/ml时,抑制率达到了67.4%,抑制ache活性较好。

[0057]

表2丁内酯代谢酮i对乙酰胆碱酯酶的抑制率(n=3)

[0058]

[0059]

实施例4

[0060]

丁内酯代谢酮i对阿尔茨海默症模型小鼠的治疗作用

[0061]

1.采用morris水迷宫法检查学习记忆能力

[0062]

试验动物(购自长春亿斯实验动物技术有限公司,许可证号:2019-0004)分组及模型建立。

[0063]

将40只雄性icr小鼠随机分为5组:空白对照组,模型对照组,丁内酯代谢酮i低、中、高剂量组,每组8只。模型对照组和药物治疗各组小鼠侧脑室注射aβ

1-42

溶液(5μg

·

μl-1

,3μl/只)建立阿尔兹海默症(ad)模型,连续5天,空白对照组小鼠注射等体积的生理盐水。侧脑室注射时参照小鼠脑立体定位图谱,在两眼连线中点偏右1mm和后眼角连线后2mm处为参考定位侧脑室,颅骨表面皮肤用75%乙醇消毒,使用无菌微量注射器垂直颅骨表面刺入2mm。自模型建立次日起,丁内酯代谢酮i低、中、高剂量组小鼠每天分别给予丁内酯代谢酮i 2、4和8mg

·

kg-1

灌胃,空白组和模型组的小鼠每天给予等体积的生理盐水灌胃,均为每天1次,连续灌胃14d。

[0064]

各组小鼠水迷宫测试方法

[0065]

morris水迷宫:圆形水池直径120cm,高70cm,平台直径15cm,高度55cm。以4个等距离点将水池分为4个象限,每个象限贴有不同标志物,在目标象限(设为第四象限)放置逃生平台。定位航行实验统计小鼠的逃避潜伏期;空间探索实验:空间探索实验统计小鼠穿越平台次数。

[0066]

morris水迷宫测试结果

[0067]

由表3可知,与空白对照组相比,模型组小鼠的逃避潜伏期显著延长,穿台次数显著减少,差异有统计学意义(p<0.01),与模型组相比,丁内酯代谢酮i 4mg

·

kg-1

组、丁内酯代谢酮i 8mg

·

kg-1

组、小鼠的逃避潜伏期显著缩短,穿台次数显著增加,差异有统计学意义(p<0.01),其中,丁内酯代谢酮i 8mg

·

kg-1

组小鼠的逃避潜伏期最短,也验证了丁内酯代谢酮i对阿尔茨海默症模型治疗效果与用药浓度有关,随用药浓度的增加,治疗效果越显著,呈现浓度依赖性。

[0068]

表3丁内酯代谢酮i对阿尔茨海默症模型小鼠逃避潜伏期和穿台次数的影响(n=8)

[0069][0070]

与空白组比较,*p<0.05有显著性差异;与模型组比较,

△

p<0.05有显著性差异

[0071]

2.采用八臂迷宫法检查空间记忆能力:

[0072]

试验动物分组及模型建立

[0073]

分组及给药同上(水迷宫测试)

[0074]

小鼠八臂迷宫检测方法

[0075]

小鼠水迷宫测试结束后,进行八臂迷宫测试。八臂迷宫(放射迷宫)由从1个中央八角平台放射出的8个完全相同的臂组成:中央平台直径30cm,每个臂长45cm,宽11.8cm,高12.5cm,中央平台区通往各臂的入口处有一活动门,用来对小鼠的出入臂进行控制,迷宫与计算机相联,采用摄像跟踪系统记录动物在迷宫内的活动行为。

[0076]

检测前,各组小鼠空腹禁食12h,置于八臂迷宫中训练5d,每天2次,每次3或4只,每次训练后,并限制性喂食,以使小鼠体重维持在正常进食的80%-85%:训练第1d,在迷宫各臂及中央区分撒着食物颗粒后,将3或4只动物置于迷宫中央,让其自由摄食、探究10min;训练第2d,重复第1d,使小鼠在没有很强的应激条件下熟悉迷宫环境;训练第3d,对每只小鼠进行逐一训练,在每个臂外端边缘处各放一颗食粒,让小鼠动自由摄食、探究10min;训练第4d,在4个臂外端边缘处放一颗食粒,各臂门关闭,将小鼠单独放在迷宫中央,20s后,臂门打开,让小鼠在迷宫中小鼠动自由摄食、探究,直至小鼠吃完所有食粒,若经10min,小鼠仍未吃完所有食粒,则终止训练;第5d为测试期,重复第4d,检测各组小鼠的行为学指标,记录小鼠的工作记忆错误次数(即在同一次训练中小鼠再次进入已经吃过食粒的臂的次数);参考记忆错误次数(即在同一次训练中小鼠进入未放置食粒的臂的次数);探究时间(在同一次训练中小鼠吃完所有食粒。

[0077]

小鼠八臂迷宫检测结果

[0078]

由表4可知,与空白对照组相比,模型组小鼠的工作记忆错误次数、参考记忆错误次数和探究时间显著增加,差异有统计学意义(p<0.01),与模型组相比,丁内酯代谢酮i高剂量组工作记忆错误次数、参考记忆错误次数和探究时间显著减少,差异有统计学意义(p<0.01),其中,丁内酯代谢酮i高剂量组小鼠的工作记忆错误最少,也验证了丁内酯代谢酮i对阿尔茨海默症模型治疗效果与用药浓度有关,随用药浓度的增加,治疗效果越显著,呈现浓度依赖性。

[0079]

表4丁内酯代谢酮i对阿尔茨海默症模型小鼠八臂迷宫行为学的影响(n=8)

[0080][0081]

与空白组比较*p<0.05有显著性差异,与模型组比较

△

p<0.05有显著性差异

[0082]

尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1