适应于传染病隔离的智能化急救转运舱的制作方法

[0001]

本发明涉及适应于传染病隔离的智能化急救转运舱。

背景技术:

[0002]

现有用于伤病患者人工转运的设施多采用担架形式,设有底板以及前后担架把手,根据需要,还可以制成担架车的形式,在底板下面安装带自轮子的可升降支架,移动时无需人工抬起,并可以调整底板至所需的高度。担架可以短途独立使用,也可以用于装配在急救车上,现场将患者移到担架上后,将担架连同担架上的患者一同抬入急救车运送至医院或急救中心,再将担架连同担架上的患者一同抬至诊治场地,从现场到诊治场地的全部过程中,患者都是担架上的,担架既是患者的转运设施,也是院前急救的病床。

[0003]

然而,现有担架上患者所处的空间是开放的,在转运过程中难以控制患者所在的环境温度,也难以有效避免空气的尘埃和污染物质落到患者身体上,在某些情形下,这些外部因素会被患者带来不可忽视的负面影响,甚至可能导致严重后果。特别是对于传染病患者的急救转运,急救人员往往没有或不宜穿戴严格的隔离服装,而为了抢救患者,又需要立即转运,给急救人员或周围环境带来传染风险。

[0004]

为改善患者在急救转换过程中的环境,申请人曾研发出了密封的急救转换仓,将现有担架改造成密闭的舱式结构,包括由相互连为一体的底板、侧板和端板围成的仓体,所述仓体设有能够盖住其仓体口的仓盖,所述侧板包括左侧板和右侧板,所述端板包括前端板和后端板,所述左侧板和右侧板分别连接在所述底板的左侧和右侧,所述前端板和后端板分别连接在所述底板的前端和后端,所述仓体和/或仓盖上设有能够监测和/或监测仓内患者生命体征的生命体征监测装置。然而,这些密闭的转运仓依然仅适应于非传染病患者,由于患者呼吸需要对舱内进行通风,舱内携带传染源的空气不断排放到周围,给急救人员带来风险。

技术实现要素:

[0005]

为克服现有技术的上述缺陷,本发明提供了一种适应于传染病隔离的智能化急救转运舱,以在为患者创造一个较为适宜的环境条件的同时,避免转运过程中传染病传播的风险。

[0006]

本发明的技术方案是:适应于传染病隔离的智能化急救转运舱,包括舱体,所述舱体设有舱口和与所述舱口配合的舱盖,所述舱体设有进风通道、出风通道以及消毒装置,所述出风通道接入所述消毒装置。

[0007]

优选地,所述消毒装置包括消毒仓,所述消毒仓内设有灭菌用紫外灯和/或灭菌过滤层,所述灭菌过滤层的过滤材料上含有消毒剂。

[0008]

优选地,所述出风通道上设有气泵或风机,和/或,所述消毒仓的出口连接有气泵或风机。

[0009]

优选地,所述舱体的进风通道设置在头侧舱体的侧壁和/或底板上,优选采用微通

孔结构或过滤结构。

[0010]

优选地,采用微通孔结构的进风通道为设置于舱体相应区域的若干微小通孔,采用过滤结构的进风通道包括设置在头侧舱体的侧壁和/或底板上的一个或多个进风短管或进风孔洞,所述进风短管或进风孔洞穿透所述舱体,其内设有过滤材料。

[0011]

优选地,所述舱体的进风通道的进口连接有加热装置和/或制冷装置。

[0012]

优选地,所述舱体内分布有若干灭菌用紫外灯,舱体内的灭菌用紫外灯设置在舱体各侧的侧板上,所述舱体内的灭菌用紫外灯的外侧设置对相应紫外线透明的保护罩。

[0013]

优选地,所述舱体的出风通道设置在脚侧舱体的底板和/或侧壁上,优选采用小通孔结构。

[0014]

优选地,采用小通孔结构的出风通道为设置于舱体相应区域的底板和/或侧壁上的若干小通孔,舱体上分布有用作出风通道的小通孔的区域的外侧设有封闭的集风罩,所述集风罩的罩内空间35构成出风通道的一部分,其出口接入所述消毒装置。

[0015]

优选地,所述舱体上设有担架把手,所述担架把手包括前担架把手和后担架把手,所述前担架把手和后担架把手的数量均为两个,分别安装在舱体前端的左右两侧和舱体后端的左右两侧。

[0016]

优选地,所述担架把手采用可伸缩担架把手,主要由担架把手本体和套设在担架把手本体外侧且与担架把手本体滑动配合的担架把手套管组成,所述担架把手套管固定安装在相应侧的舱体底部。

[0017]

优选地,所述舱体设有舱体支架。

[0018]

所述舱体支架可以主要由四个支腿构成,包括左前支腿、右前支腿、左后支腿和右后支腿,各所述支腿分别位于所述舱体左前部位、右前部位、左后部位和右后部位的下面。

[0019]

优选地,所述支腿的上端通过支腿铰链安装在所述舱体的底部(例如底板的下表面),所述支腿铰链采用允许支腿绕横向轴线转动的铰链,所述支腿和舱体的底部之间设有用于将支腿定位在水平状态和竖直状态的支腿定位装置。

[0020]

优选地,所述舱体的底部设有支承在底板下面的底板架,所述底板架采用框架结构,包括相互连接的若干底板纵杆和若干底板横杆。

[0021]

优选地,所述底板纵杆至少有两个,为分别位于左右两侧的底板左纵杆和底板右纵杆,所述底板左纵杆和底板右纵杆均采用滑板结构或者所述底板左纵杆和底板右纵杆的底部均设有滑板。

[0022]

优选地,所述舱体内设有生理信息和/或环境信息采集和监控装置,并设有能够与救护车和远程医疗中心通信的通信系统。

[0023]

优选地,所述舱体内的前部设有进气仓,所述进气仓内设有进气仓过滤层及温度调节元件,所述温度调节元件为加热元件和/或制冷元件,所述进气仓与舱内患者空间之间设有进气仓隔板,所述进气仓隔板上分布有若干用作患者空间进气口的微小通孔,所述舱体的前端板上设有一个或多个进气口,所述温度调节元件位于所述进气仓过滤层的进气仓隔板侧。

[0024]

在所述舱体内的前部设有进气仓的上述情形下,优选舱内患者空间的出气口设置在舱体后部的侧壁和/或后端板上,设有舱内患者空间的出气口的舱体后部的侧壁和/或后端板的外侧设有集风罩。

[0025]

本发明的有益效果是:由于设置了密封的舱体,患者可以躺在或靠在舱体的底板上,舱体内形成与外部环境相对隔离的空间,有利于避了外部温度、风及污染物对患者的干扰或伤害;由于设置了出风的消毒装置,可以依据现有技术和需要设置消毒强度(例如紫外灯照射强度和时间),将出风进行有效消毒后才排至外部环境,由此有效地减轻了急救人员及周围人员被传染的风险;由于设置了把手,可以像抬担架一样搬运;由于舱体底部设置了可折叠支架,支架底部设置滚轮,打开后可以在地面上推行,收起后支架位于左右纵杆支撑起的空间内,不妨碍使用;由于将左右纵杆设置成滑板或者在左右纵杆下面设置滑板,能够在雪地和冰面上滑行,极大地方便了在相应环境下的使用;由于设置了进风的加热和制冷装置,可以根据需要对进风进行加热或制冷,以适应于患者需要。

附图说明

[0026]

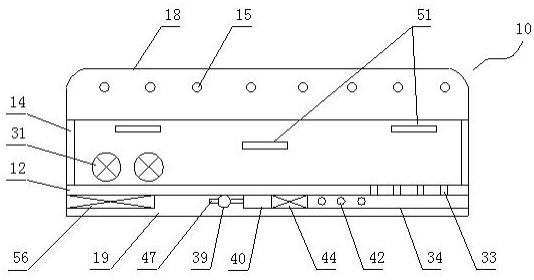

图1是本发明的基本构造(透视)示意图;图2是本发明设置把手和支架的实施方式(支架展开状态下)的示意图;图3是本发明设置把手和支架的实施方式(支架收起开状态下)的示意图;图4是本发明涉及的一种通风系统的局部构造示意图。

具体实施方式

[0027]

参见图1-4,本发明公开了一种适应于传染病隔离的智能化急救转运舱,包括舱体10,所述舱体设有舱盖18(包括通常所称的舱体和舱门,为关闭舱口的件,本发明中统称为舱盖,亦可统称为舱门),由此形成封闭的舱内空间,所述舱体及舱口(舱体的进出口,当位于顶部时,亦可称为顶口,当位于侧面时,亦可称为舱门)和舱盖的设置可以采用任意适宜的现有技术,例如,当舱体的顶部敞口时,可以设置顶部舱盖用于封闭舱体的顶口,当舱体的侧面设置舱口(舱门的门洞)时,可以设置侧面舱盖(或称舱门)用于侧面舱口的封闭,所述舱盖与舱体之间的连接方式可以采用现有技术,例如滑动推拉式、铰接式等,所述舱体设有进风通道、出风通道以及消毒装置(或称灭菌装置),所述出风通道接入所述消毒装置。

[0028]

所述消毒装置包括消毒仓40,所述消毒仓内设有灭菌用紫外灯42和/或灭菌过滤层44,所述消毒仓的进口和出口47分别位于所述灭菌过滤层的两侧,以使流过消毒仓的空气全部要经过所述灭菌过滤层,所述灭菌过滤层的过滤材料上含有消毒剂。

[0029]

所述消毒剂可以为固态消毒剂,也可以为液态消毒剂,当采用液态消毒剂时,可以设置配套的喷淋装置和/或采用具有吸湿效应(包括毛细作用)的过滤层,需要时向过滤层施以消毒剂。

[0030]

根据需要,所述消毒仓的进口可以设有常闭单向阀(未绘出),在没有强制通风时关闭消毒仓的进口,以避免挥发的消毒剂返流到舱体内。

[0031]

所述出风通道的出口与所述消毒仓的进口连通,以使舱体的出风全部流入消毒仓。

[0032]

所述出风通道上设有气泵或风机,和/或,所述消毒仓的出口连接有气泵或风机39,以形成对舱体内空间的强制通风,且可以根据需要使舱体处于微负压状态,在此情形下,即使存在缝隙,舱内空气也不会经缝隙溢出。

[0033]

气泵或风机的选型及设置方式依据现有技术,可以根据舱内患者的需氧量或舱内

其他换气要求选择通风流量,可以根据系统的阻力情况及舱内的微负压要求(如果有的话)设定气泵或风机的通风风压。

[0034]

所述舱体的进风通道设置在头侧(舱内患者头部侧)舱体的侧壁(或称侧板)14和/或底板12上,优选采用微通孔结构或过滤结构,采用微通孔结构的进风通道为设置于舱体相应区域的若干微小通孔(例如,直径为0.5-2毫米),用作进风通道的微小通孔宜分布在较大的面上,避免因进风风速高而引起患者的不适。

[0035]

采用过滤结构的进风通道包括设置在头侧舱体的侧壁和/或底板上的一个或多个进风短管或进风孔洞31,所述进风短管或进风孔洞穿透所述舱体(侧壁或底板),其内设有(包括填充有)过滤材料,例如多层滤网。用作进风通道的进风短管或进风孔洞宜具有较大的总过流面积,避免因进风风速高而引起患者的不适。

[0036]

所述舱体的进风通道的进口连接有加热装置(例如,设有电加热元件的加热仓)和/或制冷装置(例如设有半导体制冷元件的制冷仓),以在需要时对进风进行加热或制冷。

[0037]

所述舱盖和/或舱体的侧壁上可以还可以设有若干直通气孔15,以提供基本的舱内通风需求,防止强制通风系统失效时无法通风,也可以在强制通风系统工作时提供辅助的进风功能,以分散进风分布。可以根据需要在直通气孔上设置挡板(例如,旋转式的挡板),在确实不需要直接气孔开通时或在应将直通气孔关闭的情形下,将挡板旋至能够封闭住直通气孔的位置,将直通气孔关闭。

[0038]

所述舱体内分布有若干灭菌用紫外灯51,舱体内的灭菌用紫外灯的分布方式应能够实现对舱内全部区域的消毒,通常可以设置在舱体各侧(包括左右两侧和头脚两侧)的侧板上,可以嵌装在相应侧板的凹槽内或安装在相应侧壁的内表面,可以在紫外灯的外侧设置对相应紫外线透明的保护罩,当保护罩从侧壁上凸起时(例如,紫外灯安装在侧壁表面时),所述保护罩宜采用光滑的曲面状。

[0039]

所述舱体的出风通道设置在脚侧(舱内患者脚部侧)舱体的底板和/或侧壁上,优选采用小通孔结构,采用小通孔结构的出风通道为设置于舱体相应区域的底板和/或侧壁上的若干小通孔33(例如,直径为5-10毫米),用作进风通道的小通孔宜分布在较大的区域,避免因出风风速快而引起患者的不适,舱体上分布有用作出风通道的小通孔的区域(底板和/或侧壁的相应区域)的外侧设有封闭的集风罩34(附图1所示的实施例中,集风罩与消毒仓的外壳连为一体),所述集风罩的罩内空间构成出风通道的一部分,其出口接入所述消毒装置,由此实现所述出风通道在所述消毒装置上的接入。

[0040]

所述舱体上设有担架把手24,所述担架把手包括前担架把手和后担架把手,所述前担架把手和后担架把手的数量均为两个,分别安装在舱体前端(舱体在头侧的端部)的左右两侧和舱体后端(舱体在头侧的端部)的左右两侧,所述担架把手采用可伸缩担架把手,主要由担架把手本体和套设在担架把手本体外侧且与担架把手本体滑动配合的担架把手套管组成,所述担架把手套管固定安装在相应侧的舱体底部,所述担架把手本体和担架把手本体之间设有分别用于限定担架把手本体最大伸出量和最大内缩量的相应限位结构。

[0041]

所述舱体设有舱体支架,所述舱体支架主要由四个支腿21构成,包括左前支腿、右前支腿、左后支腿和右后支腿,各所述支腿分别位于所述舱体左前、右前、左后和右后部位的下面,所述支腿的上端通过支腿铰链22安装在所述舱体的底部(例如底板的下表面),所述支腿铰链采用允许支腿绕横向轴线转动的铰链,所述支腿和舱体的底部之间设有用于将

支腿定位在水平状态和竖直状态的支腿定位装置。

[0042]

所述支腿的上端优选通过支腿铰链22安装在所述底板架上,所述支腿铰链采用允许支腿绕横向轴线转动的铰链,转动范围为支腿由水平状态(折叠状态)至竖直展开状态的至少90度范围,所述支腿铰链上或所述支腿和底板架之间优选设有阻止支腿展开程度超过90度的转动限位结构。

[0043]

所述支腿铰链可以为自锁式铰链。

[0044]

所述支腿和底板架之间优选设有用于将支腿定位在(固定在)水平状态和竖直状态的支腿定位装置。

[0045]

所述支腿定位装置任意适宜的旋转定位技术。例如,可以采用弹性销结构或插销结构,在支腿上设置弹力销或插销孔,在底板架上设有与支腿活动范围相适应的立面销孔板,所述销孔板上设有与支腿的水平状态和竖直状态对应的销孔,当支腿转动至水平状态或竖直状态时,弹力销自动插入相应的销孔,或者人工将插销穿过支腿和销孔板上的对应通孔(插销孔和销孔),将支腿固定住。

[0046]

用于将支腿定位在水平状态的支腿定位装置还可以采用弹片定位结构,将截面呈s形的弧面弹片固定在相应纵向支撑立板的外侧,与所述纵向支撑立板之间形成s形间隙(一侧呈s形),间隙的开口朝下,支腿折叠至该间隙的开口处时,由于该开口的尺寸大于支腿的相应尺寸,支腿进入该开口,到移动至s形的缩径部位时,由于缩径部位的尺寸小于支腿的相应尺寸,需用力推动支腿将弹片撑开,使支腿进入s形间隙内的扩径区域,该间隙的缩径部位将阻挡支腿在自重或少许外力的作用下脱出间隙,由此实现支腿在水平状态的固定,当需要展开支腿时,只要用力向外拉,就能够克服弧形弹片的作用力,将支腿从s形间隙中拉出。

[0047]

用于将支腿定位在竖立状态的支腿定位装置还可以采用折叠定位支撑杆23,所述折叠定位支撑杆由通过中间铰链28相互铰接的两段组成,其两端分别铰接在所述支腿上和所述底座框架上,与所述支腿和所述底座框架组成四连杆机构,通过适当的尺寸设计,当支腿呈竖直状态时,所述折叠定位支撑杆呈斜直线状态,将支腿支撑住,在此状态下,如果将支腿向叠起方向推动,支腿施加于折叠定位支撑杆的作用力方向沿折叠定位支撑杆的直线方向,不产生使折叠定位支撑杆的两段相对转动的力矩,因此支腿不能转动。当需要折起时,人工稍加用力就可以使折叠定位支撑杆的两段相对弯折,解除对支腿的固定,进而推动支腿折叠。

[0048]

可以在所述折叠定位支撑杆上的两段铰接处设置用于将两段固定住的定位紧固螺丝,通过旋紧定位螺丝将两段固定住,进一步提高竖直状态下的支腿定位作用。

[0049]

所述支腿优选采用可伸缩管,所述可伸缩管采用套管结构,通常可以由两个或者三个依次套接的管段(最细的可以为实心管,即通常所称的杆)组成,相邻管段滑动配合,且相互间设有滑动锁紧装置以及用于限定最大拉伸长度的滑动限位结构,所述滑动锁紧装置可以采用任意适宜的现有技术,例如,弹力销定位结构,或者现有伸缩杆所用的螺纹锁定装置,或者现有自行车的快拆锁紧扣或座管夹装置等,所述滑动限位结构可以采用任意适宜现有技术,例如设置在一个件上的能够在相应位置上挡住另一个件相对滑动的挡块/凸起。

[0050]

所述支腿的下端设有万向轮29或其他适宜形式的轮子。

[0051]

所述轮子在所述支腿上的安装方式可以为固定式、可翻转或可折叠连接。采用可

翻转或可折叠连接时,当不需要推动仓体时,可以将轮子翻转或折叠至不着地的位置,以利于仓体的固定。

[0052]

所述舱体前端和舱体后端的端面上可以分别设有前推拉把手26和后推拉把手27,以方便在舱体支架支开时的推拉。

[0053]

所述前推拉把手和所述后推拉把手可以采用任意适宜的现有把手结构。

[0054]

例如,所述前推拉把手可以采用固定式或折叠式(例如,铰接于所述前端板的相应凹槽内,并可以设有弹簧复位机构,不受外力时依靠复位弹簧的弹力将前推拉把手翻转进入相应的凹槽,使用时可以先将前推拉把手从凹槽中掀起)。

[0055]

所述前推拉把手的数量通常可以为一个,也可以根据需要设计成多个,通常,可以安装在所述前端板的外侧面的中部或其他适宜位置。

[0056]

所述后推拉把手27不仅可以用于推拉,还可以在仓体处于立位时用作仓体的底部支架。因此,所述后推拉把手优选为上下两个且优选对称分布,其主体部分呈横杆状,通过相应的安装件(例如设置在横杆状左右两侧的杆状安装座)安装在所述后端板上,所述横杆的宽度(横向尺寸)通常可以大于仓体宽度的1/2(例如,为仓体宽度的3/4左右),这种设计不仅便于用作推拉把手,还便于仓体的立位支撑。

[0057]

所述后推拉把手可以设有轮子(滚轮),所述轮子通常设置在后推拉把手的左右两端,当仓体处于立位时,后推拉把手上的轮子着地,因此可以推动仓体。

[0058]

所述轮子在所述后推拉把手上的安装方式可以为可翻转或可折叠连接,当不需要推动仓体时,可以将轮子翻转或折叠至不着地的位置,以利于仓体的固定。

[0059]

所述舱体的底部设有支承在底板下面的底板架,所述底板架采用框架结构,包括相互连接的若干底板纵杆和若干底板横杆,所述底板纵杆至少有两个,为分别位于左右两侧的底板左纵杆和底板右纵杆19,所述底板左纵杆和底板右纵杆左右对称设置,可以均采用滑板结构(能够在雪地或冰面上滑动的板状结构,底部前端上翘)或者所述底板左纵杆和底板右纵杆的底部均设有滑板,以便于在雪地或冰面上推行滑动,相应地,所述舱体的底板或底板架的前部可以设有向上翘的前挡板,所述底板架的底部设有其前端与所述前挡板连接一体的底护板,所述滑板结构或滑板的底面宜低于所述底护板(如果设有的话)或舱体底部其他件的底面,以适宜于雪地或冰面滑行。

[0060]

所述底板优选采用多层结构,特别是可加热的多层结构,包括底板的硬质基层和软质表层,所述底板的硬质基层和软质表层之间设有底板的温控层,所述底板的温控层设有底板的电加热元件。所述电加热元件可以采用任意适宜的现有技术,例如,现有软质电热毯用的绝缘电热丝或陶瓷远红外辐射电热板等硬质电热板用的电热丝、电热管等。

[0061]

所述硬质基层采用具有一定强度的硬质材料制成,例如采用硬质eva板材,所述软质表层采用相对较软的材料制成,例如,发泡eva,外表面可以包裹适宜的面料。

[0062]

所述底板的电加热元件可以铺设在所述底板的硬质基层和软质表层之间,形成所述底板的温控层,或者先制成类似于电热毯形式的软质温控层或类似于现有硬质电热板的硬质电热板等形式的温控层,将软质温控层或硬质电热板等形式的温控层置于所述底板的硬质基层和软质表层之间。

[0063]

所述侧板、端板和仓盖均可以采用可加热的多层结构,也可以不采用可加热的多层结构。其多层结构的具体构造和设置方式可以采用与多层结构的底板相同,可以根据需

要确定各层的厚度及其他参数。

[0064]

例如,所述侧板包括侧板的硬质基层和软质表层,所述侧板的硬质基层和软质表层之间设有侧板的温控层,所述侧板的温控层设有底板的电加热元件。

[0065]

根据需要,所述底板的温控层内还可以设置制冷元件(未绘出),所述制冷元件按照在所述区域分为若干独立的控制单元,分别对应于患者身体的不同部位,例如,头部、胸背部、腰腹部、臀胯部、上臂部、下臂部、掌腕部、大腿部、小腿部和足踝部等,当患者需要对局部进行冷敷时,可以通过相应控制单元的制冷元件进行局部制冷,以获得对相应部位的冷敷效果。

[0066]

当所述底板的温控层内的所述制冷元件按照在所述区域分为若干独立的控制单元时,所述底板的温控层内的所述加热元件也按照相同的分区方式分为若干独立的控制单元,由此,在某个区域的制冷元件工作时,可以停止该区域加热元件的工作,避免同一区域的制冷元件和加热元件同时工作,也可以通过相应控制单元的加热元件进行局部加热,以获得对相应部位的热敷效果或加热升温效果。

[0067]

为更好地适应于不同身高和体型的患者,可以将底部面积划分为更多更小的控制单元,可以将整个底板面积(或底板上可能与人体接触和邻近的面积)分为纵横排列的若干矩形网格局域,将每个网格内的加热元件和制冷元件列为一个独立的控制单元,例如,横向上分为3格、5格或8格,纵向上分为7格、9格、11格或15格,在现有技术背景下,当所述加热元件和制冷元件分别采用电加热元件和电制冷元件时,要对这种量级的控制单元进行控制并非难事,可以依据现有技术实现。因此,可以依据患者在底板上的具体位置,根据需要对不同的部位进行冷敷或热敷,由现场急救人员设定或控制相关区域控制单元的加热或制冷工作。

[0068]

所述制冷元件可以为冷媒管和/或电制冷元件,或者为半导体制冷元件或设有半导体制冷元件的半导体制冷板,所述冷媒管设有用于连接外部冷媒输送管道(冷媒系统)的冷媒管接口,不同控制单元的冷媒管不直接相互连通,以便于对不同区域的冷媒管独立控制。

[0069]

制冷时,所述冷媒管的进出口接入外部的(例如,救护车上的)冷媒系统,开启相应的控制阀门后,冷媒流过冷媒管,吸收周围的热能,实现局部降温。所用冷媒优选采用液体低温介质,例如,液氮,可以依据现有技术配套相应液氮罐和液氮输出和释放管道及控制装置,形成冷媒系统,向冷媒管输入液氮并释放从冷媒管流出的氮。也可以设置小型换热器,以液氮通过换热器制备冷水,以冷水作为冷媒送入所述的冷媒管进行制冷,以便于控制制冷温度,避免因局部温度过低导致患者损伤。还可以通过其他现有技术形成冷水作为制冷所需的冷媒,或者根据实际情况选用其他冷媒。

[0070]

当制冷元件为电制冷元件时,可以采用相应的电控方式控制相应电制冷元件的工作状态。

[0071]

任一多层结构的底板、侧板、端板和仓盖的温控层和硬质基层之间均可以设置隔热保温层,以提高保温效果。

[0072]

可加热的多层结构上优选设有散热盲孔,散热盲孔延伸至温控层,开口于表层,由此将温控层的热能更快地散发到仓内空间,并避免因散热效果差而导致底板等本身过热。

[0073]

当所述温控层设有电制冷元件时,所述底板的基层上通常应设有外散热孔,所述

外散热孔为盲孔,外端开口于底板的外表面,里端延伸至所述电制冷元件或者所述温控层。

[0074]

可以根据需要对舱体的进风进行过滤和温度调节(加热升温或制冷降温),以满足患者对空气的要求。

[0075]

例如(参见图4),在舱体的前端板15的内侧设置与其平行且具有间距的进气仓隔板17,在前端板和进气仓隔板之间形成封闭的进气仓60,所述进气仓的顶部设有进气仓盖13,以封闭进气仓的顶口,进气仓的前部(由患者脚部向头部的方向为前)设有进气过滤层62,所述进气过滤层采用多孔材料制成,例如多层滤网,或者具有一定厚度的过滤纤维块(例如活性碳纤维过滤块)。进气仓过滤层的设置,不仅实现了进气过滤,而且还实现了风速的弱化和均匀化,进气通过过滤层后基本上是从过滤层的整个表面上均衡地流出,由此实现了进气仓的均压和稳压效果,为从不同通孔进入患者空间的风速均衡一致提供了有力的保证。

[0076]

所述进气仓过滤层以及消毒仓的过滤层等过滤层通常设有硬质的边框以实现形状保持并方便安装,所述进气仓的侧壁上(侧壁的内表面上)设有用于插接进气过滤层的插接槽(或称滑槽,通常左右对称设置)结构,以方便进气仓过滤层的拆装。

[0077]

所述进气仓内还可以设有加热元件64。

[0078]

所述进气仓内还可以设有制冷元件(未绘出)。

[0079]

所述加热元件和制冷元件均可以采用现有技术。例如,电加热管、加热丝或加热板,电制冷件、半导体制冷板或设有外部冷媒接口的冷媒管,所述冷媒管可以通过其露在舱体外面的外部冷媒接口连接外部冷媒(循环)管道,例如救护车上设置的冷媒管道。

[0080]

所述加热元件和制冷元件(如果有的话)设置于所述进气仓过滤层与所述进气仓隔板之间。

[0081]

所述舱体的前端板上设有若干连通进气仓的进气口36,所述进气仓隔板上分布有若干微小的隔板通孔38(例如,孔径1-3毫米),所述隔板通孔连通进气仓和舱体内的患者空间(进气仓隔板与舱体的后端板之间的空间),构成舱内患者空间的进气口。由于进气仓的均压作用,各隔板通孔两端的气压差是一致的,且由于隔板通孔的数量多,分布面积大,故风速可以很低。

[0082]

所述隔板通孔通常采用大小一致的孔径且均匀(基本上均匀)地分布在整个进气仓隔板,可以用市售标准的或已商品化的微孔穿孔板做进气仓隔板(微孔的孔径和分布密度应符合进气仓隔板要求),以利于保证通孔加工质量并降低成本。在孔径一致的情形下,所述隔板通孔也可以在正对患者头顶的区域分布密度小,在远离患者头顶的区域分布密度大,以减小头顶直接受风的强度,或者在分布密度不变的情形下,所述隔板通孔也可以在正对患者头顶的区域的孔径小,在远离患者头顶的区域的孔径大,由此同样也可以减小头顶直接受风的强度。

[0083]

还可以将位于患者空间的左右两侧的舱体侧壁16的前部(患者头部的方向为前,脚部的方向为后)的全部或部分区域设置成中空结构,中空结构的内壁上分布有若干微小的侧壁通孔39(例如,孔径1-3毫米),所述进气仓的内壁上设置通过连通所述中空结构的进气仓出气口37,用于连通所述进气仓出气口与所述中空结构(中空结构内的空腔)的气流通道可以是设置于舱体的相应侧壁内的气流通道,即在舱体的相应侧板内设置用作连通所述进气仓出气口与所述中空结构的气流通道的空腔。由于进气仓出气口及其连接的气路通道

等均可以采用相对较大的过流面积,这部分结构对气流的阻力大致可以忽略,因此,所述侧壁通孔两侧的气压差与所述隔板通孔两侧的气压差基本相同。

[0084]

通过侧壁通孔的设置可以增大进入舱内患者空间的通孔孔的总面积,降低患者空间的进风风速,减轻进风对患者的干扰,且有利于舱体(患者空间)内的气流稳定。

[0085]

在上述情形下,优选舱体(患者空间)的出风口设置在舱体的后部。例如,舱体的出风口采用设置在舱体后部的底板和/或侧壁上的若干小通孔33,由此保证了舱体后部的平稳出风。

[0086]

舱内患者空间通过前部低速平稳进风和后部低速平稳出风的相互配合,形成稳定的推流式气流,患者呼吸时吸入的主要是新鲜空气(新进入的外部空气),呼出的空气随气流离开,由此能够在保证空气质量(患者吸入的空气质量)的同时大幅度减小通风量,不仅有利于减小动力消耗及后续的排气消毒负担,有利于节省电能,进而减小舱体配备的电池重量(在目前技术背景下,电池重量在舱体的总体重量中占有较大比重,是制约舱体轻量化的一个主要因素),同时,有利于避免气流对患者的干扰,有利于保持舱内(患者空间内)所需的温度,减小进气的加热量或制冷量,进而从另一方面也有利于节省电能、减小舱体配备的电池重量(在某些环境条件下,进气加热或制冷是舱体最大的耗电因素)。

[0087]

可以在舱体内或舱体的底板下方设置电池仓56,用于放置用作各用电设备电源的电池,可以在电池仓内设置插接或卡接式的接线结构,将电池放置到位后,其接线端自动与电池仓内相应的接线结构实现电连接。

[0088]

可以根据需要在舱体内设置各种所需的生理信息采集和监控装置,可以设置舱内环境信息(例如,温度)监测装置。

[0089]

可以通过现有通信技术实现舱内信息采集和监控装置与救护车或远程医疗中心通信。

[0090]

可以根据需要舱体内(例如底板上)设置用于患者支承和固定的结构,例如支承板、绑带以及与人体支承相适应的凸凹结构等。

[0091]

本发明公开的各优选和可选的技术手段,除特别说明外及一个优选或可选技术手段为另一技术手段的进一步限定外,均可以任意组合,形成若干不同的技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1