脑电检测线束的制作方法

[0001]

本实用新型属于脑电监测设备技术领域,尤其涉及一种脑电检测线束。

背景技术:

[0002]

目前,脑电研究通过分析电极采集到的脑电波图形进行。电极的位置采用国际脑电图学会标定的电极导联定位标准,以常用的10/20电极定位系统为例,每个电极与邻近电极离开10%或20%的距离,采用2条标志线:(1)矢状线:从鼻根至枕外隆凸的连线,又称中线,从前往后标出5个记录点-fpz(中线额极)、fz(中线额)、cz(中线中央)、pz(中线顶)和oz(中线枕)。fpz之前与oz之后各占中线全长的10%,其余点间距皆占20%。(2)两外耳道之间的连线。从左至右也记录5个点-t3(左中颞)、c3(左中央)、cz(中线中央)、c4(右中央)以及t4(右中颞),t3和t4外侧各占10%,其余点间距皆占20%。经过以上两线的边缘4点,以cz为圆心画圆,4个点间各在圆周上等距的取2个点,并在fz、c3、cz、c4间各取一个点,这样10/20系统共有有效电极21枚组成。即10/20定位系统左右各取8个点(额极、额、侧额、中央、顶、枕、中颞和后颞),中线取额、中央、顶3个点,参考及地线电极,共放置21个电极。

[0003]

目前临床脑电图多数是采用盘状电极来采集信号,每个电极测量后将电极用胶带粘贴在头皮上,将电极线的另一端连接到脑电设备上。因电极位置不同,在所有电极线安装完成后,线长短不一,显得凌乱,某个电极位置松动时或掉落时,无法快速准确找到对应电极线。同时线束的凌乱会对脑电检查产生信号干扰,影响检查精度。在检查者未完成检查,需要离开检测位置时,需要将整体线束拆下,待检查者归位时再次安装。

[0004]

综上,目前测量位置耗时、电极线束凌乱给脑电检查带来了很多不便,因此,有必要设计一种组合线束。

技术实现要素:

[0005]

针对上述现有技术存在的不足之处,本实用新型提供了一种脑电检测线束,将电极线束分为多组分线束,以便于区分电极,方便理线。

[0006]

为了实现上述目的,本实用新型提供了一种脑电检测线束,所述脑电检测线束通过转接头分为上线束与下线束;

[0007]

所述上线束根据国际脑电定位标准设置为多条线束,每条线束连接有电极,所述下线束用于连接脑电设备;

[0008]

所述上线束根据国际脑电定位标准电极布局区域分组为呈树形分布的多组分线束。

[0009]

优选的,所述分线束包括一级分线束,所述一级分线束包括左线束与右线束,所述左线束的电极位于所述电极布局区域的左侧区域,所述右线束的电极位于所述电极布局区域的右侧区域。

[0010]

优选的,所述左线束与右线束分别根据脑电极左、右侧区域内各电极具体位置划分为多组二级分线束。

[0011]

优选的,所述上线束根据10/20国际脑电定位标准设置为长度不同的七组二级分线束,所述二级分线束包括左前额线束、左中颞线束、左后颞线束、中前额线束、右前额线束、右中颞线束、右后颞线束;所述左线束包括左前额线束、左中颞线束、左后颞线束与中前额线束;所述右线束包括右前额线束、右中颞线束、右后颞线束。

[0012]

优选的,所述左前额线束包括位于fp1、f3、f7电极点的三条线束,所述左中颞线束包括位于cz、c3、t3电极点的三条线束,所述左后颞线束包括位于p3、o1、t5电极点的三条线束,所述中前额线束包括位于gnd、fz电极点的两条线束,所述右前额线束包括位于fp2、f4、f8电极点的三条线束,所述右中颞线束包括位于ref、pz、c4、t4电极点的四条线束,所述右后颞线束包括位于p4、o2、t6电极点的三条线束。

[0013]

优选的,每条线束端点均设置有用于标识与线束连接电极的位置名称的标签。

[0014]

优选的,所述一级分线束均连接有连接器后通过所述转接头与所述下线束连接。

[0015]

优选的,所述上线束采用分线器分组为呈树形分布的多组分线束。

[0016]

优选的,所述各分线束均绑缚有扎带或热缩管。

[0017]

优选的,所述电极采用盘式电极。

[0018]

与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于:

[0019]

本实用新型提供了一种脑电检测线束,该脑电检测线束分为上线束与下线束。对于上线束根据国际脑电定位标准分组为呈树形分布的多组分线束,将上线束预先分组,使得电极线理线顺畅,规避了电极线凌乱带来的信号干扰。同时,将上线束与下线束通过转接头连接,上线束为含电极的线束,下线束是连接脑电设备的线束,使检查者短暂离开检查位置时,将线束从转接头上拔下,回归位置时,现将转接头插上即可,省去了大量的安装电极线时间,使用方便。

附图说明

[0020]

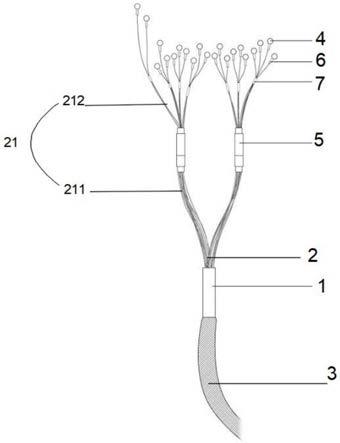

图1为本实用新型的多脑电检测线束结构图;

[0021]

其中:1-转接头、2-上线束、3-下线束、21-分线束、211-一级分线束、212-二级分线束、4-电极、5-连接器、6-标签、7-扎带或热缩管。

具体实施方式

[0022]

为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

[0023]

本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含一系列步骤或单元的过程、方法或系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。

[0024]

参考图1所示,本实用新型实施例提供了一种脑电检测线束,该脑电检测线束通过

转接头1分为上线束2与下线束3,对于上线束2根据国际脑电定位标准设置为多条线束,并根据国际脑电定位标准电极布局区域分组为呈树形分布的多组分线束21,每条线束连接有电极4,下线束3用于连接脑电设备。

[0025]

实际设计中线束分组时,可以分为两级,根据实际采用的国际脑电定位标准电极布局区域的左、右侧将上线束先分为一级分线束211,即一级分线束211包括左线束与右线束,左线束的电极位于电极布局区域的左侧区域,右线束的电极位于电极布局区域的右侧区域。然后,将一级分线束211进一步根据脑电极左、右侧区域内各电极具体位置划分为多组二级分线束212。分组完成后,将各一级分线束211分别连接连接器5后通过转接头1与下线束3连接。因此,本实施例中采集两级分组方式,分线束21包括一级分线束211与二级分线束212,层层划分为呈树状结构的分组线束形式,以便于区分设计不同的电极点对应的线束。

[0026]

以10/20国际脑电定位标准为例,对上线束进行分组。本实施例中可以将分线束21分两级,将上线束根据10/20国际脑电定位标准设置为长度不同的七组二级分线束212,二级分线束包括左前额线束、左中颞线束、左后颞线束、中前额线束、右前额线束、右中颞线束、右后颞线束;其中,左前额线束包括位于fp1、f3、f7电极点的三条线束,左中颞线束包括位于cz、c3、t3电极点的三条线束,左后颞线束包括位于p3、o1、t5电极点的三条线束,中前额线束包括位于gnd、fz电极点的两条线束,右前额线束包括位于fp2、f4、f8电极点的三条线束,右中颞线束包括位于ref、pz、c4、t4电极点的四条线束,右后颞线束包括位于p4、o2、t6电极点的三条线束。然后,根据电极布局区域的左右侧区域,将左前额线束、左中颞线束、左后颞线束与中前额线束组成一组,为左线束;将右前额线束、右中颞线束、右后颞线束组成一组,为右线束。

[0027]

因此,本实施例中将线束根据国际脑电定位标准分组为多级线束形式,为方便区分各电极对应的线束,可以在每条线束端点均设置有用于标识与线束连接电极的位置名称的标签6。使用时,只需将头部中间位置确定,逐一按电极名称放置电极就完成了电极的安装,然后将相应分组的电极名称对应的线束放置在对应电极位置即可。本实施例中线束已预先分组,使得电极线理线顺畅,规避了电极线凌乱带来的信号干扰。实际设计中,可以采用分线器将上线束分组为呈树形分布的多组分线束,或者将各级线束绑缚有扎带或热缩管7,以便于对多条线束理线并将各分线束加以区分。

[0028]

同时,将线束分为上线束2与下线束3两种,通过转接头1连接,上线束2为含电极4的线束,下线束3是连接脑电设备的线束,使检查者短暂离开检查位置时,将线束从转接头上拔下,回归位置时,现将转接头插上即可,省去了大量的安装电极线时间,使用方便。同时,电极可以采用盘式电极。

[0029]

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1