一种用于装配式建筑的叠合板及施工方法与流程

1.本发明涉及叠合板技术领域,特别涉及一种用于装配式建筑的叠合板及施工方法。

背景技术:

2.叠合板,在装配式建筑中,叠合板通常厚度在5厘米~8厘米之间,通过在其上部现浇混凝土,形成完整的楼板层。通常,在叠合板中,设置有横向的、或者纵向的、或者网格状的钢筋,也称之为构造钢筋,并通过支撑钢筋左,实现分层设置。其中,叠合板在浇筑过程中,下部通过叠合板支撑体系进行支撑,叠合板本身可以作为浇筑使用的底模,不必为现浇混凝土单独设置模板,所以叠合板技术本身具有抗裂性好、不增加钢筋消耗、节约模板等优点。传统的脚手架的支撑系统,可以参考cn201721812295.8、cn201520604113.2、cn201721743621.4亦或者是cn205935745u中技术路线。

3.由于叠合板的厚度较薄,通常只有5厘米~8厘米之间,所以现有技术中,需要配合叠合板支撑体系对叠合板进行底部支撑,以便上部混凝土的浇筑工作。关于叠合板支撑体系技术,可以参考以下技术文献:cn106193589b号文献,公告了框架梁支撑架和叠合板支撑架,其中,分别通过贝雷架对框架梁和叠合板进行底部支撑,以克服浇筑和自重的问题。该技术采用贝雷架进行支撑,在保证施工质量的基础上,相对于传统施工方法,减少了现场支撑体系需要的钢管和木方数量。但是由于贝雷架自身的笨重特性,存在拆装和转移的难度。

4.cn107130814a号文献中,本发明公开了一种支撑结构及基于该支撑结构的叠合板结构,其支撑结构包括节点连接件、传力件和斜拉结构,其中,传力件的一端连接在节点连接件上且另一端用于与叠合板活动相连,两斜拉结构的一端连接在节点连接件上且另一端用于与叠合板活动相连,分别位于传力件的两侧。采用该结构,一个叠合板仅需一组支撑结构,成本低,自重轻,且拆装省时省力。但是申请人认为,其劣势也比较明显,由于传力件处于倾斜状态,所以其稳定性较差,很难满足现场的浇筑要求。

5.上述两种支撑结构,用来替代现有的脚手架支撑体系,各有优缺点,但都存在一定的局限性。

6.cn207673045u文献中,该支撑系统,通过预先埋置在预制剪力墙中的螺母作为支点,支撑预制叠合板,不依赖于剪力墙的边缘宽度,取消楼板下部竖向支撑(通常为脚手架),从而降低支模难度节约成本,且能满足施工精度。但是,由于叠合板通常都是大跨度、大面积薄板,其自身具有强度低的特性,因此,使用此技术过程中,必然存在叠合板折断、开裂等问题,造成叠合板在浇筑过程中的破损率比较高。

7.再如,cn108661313a文献中,该支撑装置用于解决现有混凝土叠合楼板现浇连接采用吊模板或传统的满堂支撑的方式。在该技术方案中,支撑横梁的中部设有两个支撑立柱插孔,两个横向调节件对称设置在支撑横梁的两端,且横向调节件与支撑横梁采用螺纹连接,两个支撑立柱与两个支撑立柱插孔一一对应,且支撑立柱与支撑横梁采用插接,每个

支撑立柱的上端螺纹连接一个竖向调节件,每个竖向调节件的上端螺纹连接一个u型托架,每个u型托架内装有一个模板托梁,所述底模板设置在两个模板托梁的上面。该装置用于装配式叠合混凝土楼板施工,虽然简化了结构,但是,带来的是支撑系统存在失稳的风险。

8.申请人在工作中仔细研究发现,这种支撑系统的风险主要是由于现有施工技术中,叠合板仅仅是一个独立的存在,其完全依靠支撑系统的支撑,在叠合板之间没有形成有效的连接,这是系统性失稳的根源。

9.如何解决上述技术问题为本发明面临的课题。

技术实现要素:

10.为了能够解决上述现有技术中的问题,本发明提供了一种结构简单、制造成本低、结构稳定、开裂风险低的用于装配式建筑的叠合板,以及一种省时省力、操作简单的用于装配式建筑的叠合板施工方法。

11.为了实现上述发明目的,本发明提供了一种用于装配式建筑的叠合板,其中,包括钢筋网,以及局部浇筑于所述钢筋网上的预制混凝土;所述钢筋网包括并列设置的若干个钢筋架;所述钢筋架包括呈“品”字形布置的三个直筋,分别与三个所述直筋相配合、沿所述直筋中心线方向均匀布置的若干个支撑片,以及相对应位于所述直筋两端的两个连接件;所述直筋包括位于“品”字形顶部的顶部直筋,以及位于“品”字形底部的两个脚部直筋;所述连接件分别与两个所述脚部直筋相配合;所述支撑片顶部与所述顶部直筋完全暴露于所述预制混凝土外,用于现场的二次混凝土浇筑,所述支撑片底部与所述脚部直筋浇筑于所述预制混凝土内,即在工厂预制程度中对脚部直筋与支撑片底部进行预制混凝土预埋。

12.施工时,相邻两个叠合板之间接缝通过二次混凝土浇筑为一体,且支撑片顶部及顶部直筋浇筑于二次混凝土内。

13.本发明的具体特点还有,所述支撑片上开设呈“品”字形布置、与三个所述直筋一一对应的三个第一穿孔,第一穿孔与相对应的直筋之间间隙配合,进一步的,支撑片设置为钢板冲压件,替代原有的马鞍支撑件,比原马鞍支撑结构更加牢靠,具体的,第一穿孔与相对应的直筋之间的结合相比马鞍支撑结构更加紧密,且便于制作钢筋架,进一步的,直筋与支撑片之间辅以点焊连接,进一步提高钢筋架的稳固性能,制作时,可以将直筋与支撑片一次性穿好,然后整体进行焊接成型,优选的,支撑片设置为三角形结构,这种结构更加的接近钢筋架自身的断面轮廓结构,在不考虑其他因素的情况下,上述的支撑片也可为矩形的钢片结构,这也是可行的。

14.本发明的具体特点还有,所述用于装配式建筑的叠合板还包括相对应预留于所述预制混凝土两端的若干组缺口,所述缺口预留于所述连接件处,在相邻两个叠合板安装时,可在缺口处进行辅助连接,增加两个叠合板之间接缝的连接强度,且设置缺口可实现辅助连接的安装操作。

15.本发明的具体特点还有,所述连接件的截面形状设置为u型、且开口朝内放置,优

选的,连接件采用槽钢型材切割成型,其封闭板上相对应开设与两个所述脚部直筋一一对应的两个第二穿孔,两个所述第二穿孔分别靠近所述连接件相对应的侧板,所述封闭板上还开设螺栓孔,所述缺口位于所述封闭板内侧,使得相邻两个叠合板在安装时,通过一组螺栓组件的连接,实现两个叠合板之间的辅助机械连接,与现有技术中的相邻叠合板之间无机械连接方式相比,这种连接方式可以有效防止叠合板接缝处产生裂缝或发生开裂现象,参考附图7,尤其是在二次混凝土浇筑施工的过程中,可以有效防止叠合板之间发生局部错位、甚至脱落的现象,二次混凝土浇筑施工时,将螺栓组件连接后的缺口进行浇筑即可。即使在二次混凝土浇筑完毕后的养护、使用过程中,也可以提高两个叠合板拼接缝处的连接强度。这种设计,将原有的叠合板的相对独立存在,改变为相互的连接,且可保证相邻两个叠合板之间是非接触的存在,并留有二次混凝土浇筑的空间。

16.本发明的具体特点还有,所述用于装配式建筑的叠合板还包括若干个所述钢筋架呈网格状交叉布置的若干个辅筋,优选的,辅筋与脚部直筋之间通过卡扣或者钢丝捆绑的方式进行固定,使得辅筋与脚部直筋之间形成连接,并最终形成具有立体防护空间的钢筋网,该钢筋网是具有立体空间的,并使得众多的辅筋和多个钢筋架100之间形成一体结构,结合,使得叠合板在纵横方向上的强度得以保证,以及围设在所述预制混凝土外的框架,所述直筋两端、所述辅筋两端均延伸至所述框架外侧,例如延伸至框架外侧10cm的长度,用于二次现场浇筑时相邻两个叠合板之间形成搭接结构,进一步的,该拒接结构区域的直筋端部和/或辅筋的端部可进行折弯处理,例如将直筋端部局部折弯形成u形或l形,这种折弯结构可以进一步提高相邻两个叠合板之间、二次混凝土浇筑的连接强度及连接质量,其中,所述脚部直筋两端、所述辅筋两端均贯穿所述框架,优选的,框架采用薄钢板轧制并焊接形成,例如,本实施例中,为矩形的框架,该框架的材质设置为金属,金属框架的断面设置为c形,也就是说框架的金属进行钣金轧制,形成异形结构,可提高金属框架的整体刚度。

17.此外,在叠合板预制过程中,框架本身还作为侧模板使用,配合底模板进行混凝土的浇筑工作,混凝土强度满足一般的工程使用要求即可,无特殊要求。这种设置框架作为叠合板边框的设计,使得叠合板的制作工艺得到了优化,降低了叠合板的模具成本。

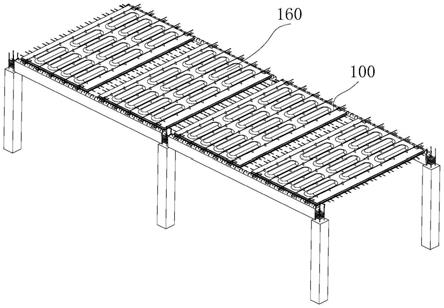

18.本发明的具体特点还有,所述连接件位于所述框架内侧,进一步的,所述连接件与所述框架内侧壁固定连接。

19.本发明的具体特点还有,所述直筋、所述辅筋的材质均设置为螺纹钢,所述辅筋的直径小于所述直筋的直径,所述顶部直筋的直径大于所述脚部直筋的直径,例如,将顶部直筋设置为φ20mm,将脚部直筋设置为φ12mm,将辅筋的直径设置为φ6mm,在二次混凝土浇筑施工阶段,顶部直筋主要承受的为压应力,即,具有折弯的弯矩,因此选择较粗螺纹钢;脚部直筋主要承受的为拉应力,即,不存在弯矩,因此选择较细螺纹钢,可在保证叠合板结构稳定性的同时减轻其自重,拆装省时省力,降低现场施工难度。

20.本发明的具体特点还有,所述顶部直筋设置为角钢或槽钢,支撑片中相对应的第一穿孔的轮廓与其相对应,参见附图12至14。

21.进一步的,所述顶部直筋设置为钢管,可采用圆形钢管或方形钢管,并在钢管内浇筑高强度混凝土,使得钢管形成实心结构,可进一步提高叠合板的抗折弯强度,尤其是可以使得叠合板具有强抗弯性能,支撑片中相对应的第一穿孔的轮廓与其相对应,参见附图15、16。

22.本发明的具体特点还有,所述预制混凝土的顶面镶嵌有若干个轻质模块,参见附图1、2,优选的,若干个轻质模块呈阵列布置,轻质模块设置为发泡材料或气囊结构,有效提高叠合板的连接强度,尤其是抗开裂能力,同时提高了叠合板的整体性能,尤其配合直筋与辅筋的搭配使用,对于叠合板的性能提升具有积极的意义。

23.一种利用所述的用于装配式建筑的叠合板进行的施工方法,包括以下步骤:步骤s1:预制用于装配式建筑的叠合板;步骤s2:将步骤s1中预制的叠合板纵向两端搭放于对应的梁上,并沿横向依次摆放若干个叠合板;步骤s3:在若干个叠合板下方使用支撑系统进行支撑,调整若干个叠合板的平整度,使用模板对相邻两个叠合板之间的拼接缝进行封堵,形成二次混凝土浇筑的空间;步骤s4:对叠合板上部及拼接缝处进行二次混凝土的浇筑,经过捣实、抹平养护后完成楼面层的施工。

24.本发明的具体特点还有,所述步骤s1包括以下步骤:步骤s101:将直筋与支撑片穿好,可在直筋与支撑片之间辅以点焊连接,并在脚部直筋两端套设连接件形成钢筋架,然后将若干个钢筋架并列排开置于底模板上;步骤s102:垂直于直筋方向在若干个钢筋架底部之间放置辅筋,并将辅筋与脚部直筋进行绑扎连接;步骤s103:在钢筋架底部围设框架,且使得脚部直筋、辅筋的端部均贯穿框架,顶部直筋的端部延伸至框架外侧,优选的,将连接件与框架固定连接;步骤s104:在连接件处安装预埋件,以在浇筑后形成缺口;步骤s105:在框架内进行预制混凝土浇筑;优选的,所述步骤s1还包括包括步骤s106:在预制混凝土顶面镶嵌若干个轻质模块。

25.本发明的有益效果是:在本发明中由于支撑片的使用,使得叠合板的整体抗折弯性能提高明显,且降低了制造过程中支撑片与直筋之间的定位和焊接难度,降低了制造成本;本发明中设置框架,使得叠合板的制造工艺中,叠合板的制造模具难度大幅度的降低,降低了厂房设施投资;本发明在叠合板之间进行辅助连接,进一步的提高了叠合板之间的辅助连接强度,提高了二次混凝土浇筑过程中叠合板及其支撑系统的稳定,有利于施工安全,且二次浇筑后该机械辅助连接被浇筑在二次混凝土浇筑体内,提高了建筑物的安全性能。本发明提供的施工方法步骤简单,省时省力,结构稳定,适于广泛推广应用。

附图说明

26.图1为本发明实施效果示意图;图2为本发明的结构示意图;图3为本发明的俯视图;图4为本发明中钢筋网的结构图;图5为图4中a处局部放大结构示意图;图6为本发明中相邻两个叠合板连接节点示意图;图7为本发明中框架的截面形状示意图;

图8为本发明中支撑片的结构示意图;图9为本发明中连接件的结构示意图;图10为本发明中相邻两个叠合板连接节点施工效果示意图ⅰ;图11为本发明中相邻两个叠合板连接节点施工效果示意图ⅱ;图12为本发明中支撑片与顶部直筋的连接关系示意图ⅰ;图13为本发明中支撑片与顶部直筋的连接关系示意图ⅱ;图14为本发明中支撑片与顶部直筋的连接关系示意图ⅲ;图15为本发明中支撑片与顶部直筋的连接关系示意图ⅳ;图16为本发明中支撑片与顶部直筋的连接关系示意图

ⅴ

。

27.其中,附图标记为:100、钢筋架;110、直筋;101、顶部直筋;102、脚部直筋;120、支撑片;121、第一穿孔;121’、第二穿孔;130、框架;140、连接件 ;141、螺栓孔;150、辅筋;160、轻质模块;200、缺口;210、螺栓组件;300、二次混凝土。

具体实施方式

28.为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。

29.实施例1参见图1至图12,本发明实施例提供了一种用于装配式建筑的叠合板,其中,包括钢筋网,以及局部浇筑于钢筋网上的预制混凝土;钢筋网包括并列设置的若干个钢筋架100;钢筋架100包括呈“品”字形布置的三个直筋110,分别与三个直筋110相配合、沿直筋110中心线方向均匀布置的若干个支撑片120,以及相对应位于直筋110两端的两个连接件140;直筋110包括位于“品”字形顶部的顶部直筋101,以及位于“品”字形底部的两个脚部直筋102;连接件140分别与两个脚部直筋102相配合;支撑片120顶部与顶部直筋101完全暴露于预制混凝土外,用于现场的二次混凝土浇筑,支撑片120底部与脚部直筋102浇筑于预制混凝土内,即在工厂预制程度中对脚部直筋102与支撑片120底部进行预制混凝土预埋。

30.施工时,相邻两个叠合板之间接缝通过二次混凝土300浇筑为一体,且支撑片120顶部及顶部直筋101浇筑于二次混凝土300内。

31.本发明的具体特点还有,支撑片120上开设呈“品”字形布置、与三个直筋110一一对应的三个第一穿孔121,第一穿孔121与相对应的直筋110之间间隙配合,进一步的,支撑片120设置为钢板冲压件,替代原有的马鞍支撑件,比原马鞍支撑结构更加牢靠,具体的,第一穿孔121与相对应的直筋110之间的结合相比马鞍支撑结构更加紧密,且便于制作钢筋架100,进一步的,直筋110与支撑片120之间辅以点焊连接,进一步提高钢筋架100的稳固性能,制作时,可以将直筋110与支撑片120一次性穿好,然后整体进行焊接成型,优选的,支撑片120设置为三角形结构,这种结构更加的接近钢筋架100自身的断面轮廓结构,在不考虑其他因素的情况下,上述的支撑片120也可为矩形的钢片结构,这也是可行的;此外,本实施例中的支撑片120为二维平面结构,也可以为三维立体结构的支撑体。

32.本发明的具体特点还有,用于装配式建筑的叠合板还包括相对应预留于预制混凝土两端的若干组缺口200,缺口200预留于连接件140处,在相邻两个叠合板安装时,可在缺口200处进行辅助连接,增加两个叠合板之间接缝的连接强度,且设置缺口200可实现辅助连接的安装操作。

33.本发明的具体特点还有,连接件140的截面形状设置为u型、且开口朝内放置,优选的,连接件140采用槽钢型材切割成型,其封闭板上相对应开设与两个脚部直筋102一一对应的两个第二穿孔121’,两个第二穿孔121’分别靠近连接件140相对应的侧板,封闭板上还开设螺栓孔141,缺口200位于封闭板内侧,使得相邻两个叠合板在安装时,通过一组螺栓组件210的连接,实现两个叠合板之间的辅助机械连接,与现有技术中的相邻叠合板之间无机械连接方式相比,这种连接方式可以有效防止叠合板接缝处产生裂缝或发生开裂现象,参考附图7,尤其是在二次混凝土300浇筑施工的过程中,可以有效防止叠合板之间发生局部错位、甚至脱落的现象,二次混凝土300浇筑施工时,将螺栓组件连接后的缺口进行浇筑即可。即使在二次混凝土300浇筑完毕后的养护、使用过程中,也可以提高两个叠合板拼接缝处的连接强度。这种设计,将原有的叠合板的相对独立存在,改变为相互的连接,且可保证相邻两个叠合板之间是非接触的存在,并留有二次混凝土浇筑的空间。

34.本发明的具体特点还有,用于装配式建筑的叠合板还包括若干个钢筋架呈网格状交叉布置的若干个辅筋150,优选的,辅筋150与脚部直筋102之间通过卡扣或者钢丝捆绑的方式进行固定,使得辅筋150与脚部直筋102之间形成连接,并最终形成具有立体防护空间的钢筋网,该钢筋网是具有立体空间的,并使得众多的辅筋150和多个钢筋架100之间形成一体结构,结合,使得叠合板在纵横方向上的强度得以保证,以及围设在预制混凝土外的框架130,直筋110两端、辅筋150两端均延伸至框架130外侧,例如延伸至框架130外侧10cm的长度,用于二次现场浇筑时相邻两个叠合板之间形成搭接结构,进一步的,该拒接结构区域的直筋110端部和/或辅筋150的端部可进行折弯处理,例如将直筋110端部局部折弯形成u形或l形,这种折弯结构可以进一步提高相邻两个叠合板之间、二次混凝土浇筑的连接强度及连接质量,其中,脚部直筋102两端、辅筋150两端均贯穿框架130,优选的,框架130采用薄钢板轧制并焊接形成,例如,本实施例中,为矩形的框架,该框架130的材质设置为金属,金属框架的断面设置为c形,也就是说框架130的金属进行钣金轧制,形成异形结构,可提高金属框架的整体刚度。

35.此外,在叠合板预制过程中,框架130本身还作为侧模板使用,配合底模板进行混凝土的浇筑工作,混凝土强度满足一般的工程使用要求即可,无特殊要求。这种设置框架作为叠合板边框的设计,使得叠合板的制作工艺得到了优化,降低了叠合板的模具成本。

36.本发明的具体特点还有,连接件140位于框架130内侧,进一步的,连接件140与框架130内侧壁固定连接。

37.本发明的具体特点还有,直筋110、辅筋150的材质均设置为螺纹钢,辅筋150的直径小于直筋110的直径,顶部直筋101的直径大于脚部直筋102的直径,例如,将顶部直筋101设置为φ20mm,将脚部直筋102设置为φ12mm,将辅筋150的直径设置为φ6mm,在二次混凝土浇筑施工阶段,顶部直筋101主要承受的为压应力,即,具有折弯的弯矩,因此选择较粗螺纹钢;脚部直筋102主要承受的为拉应力,即,不存在弯矩,因此选择较细螺纹钢。

38.本发明的具体特点还有,预制混凝土的顶面镶嵌有若干个轻质模块160,参见附图

1、2,优选的,若干个轻质模块160呈阵列布置,轻质模块160设置为发泡材料或气囊结构,有效提高叠合板的连接强度,尤其是抗开裂能力,同时提高了叠合板的整体性能,尤其配合直筋110与辅筋150的搭配使用,对于叠合板的性能提升具有积极的意义。

39.一种利用本实施例中的用于装配式建筑的叠合板进行的施工方法,包括以下步骤:步骤s1:预制用于装配式建筑的叠合板;步骤s2:将步骤s1中预制的叠合板纵向两端搭放于对应的梁上,并沿横向依次摆放若干个叠合板;步骤s3:在若干个叠合板下方使用支撑系统进行支撑,调整若干个叠合板的平整度,使用模板对相邻两个叠合板之间的拼接缝进行封堵,形成二次混凝土浇筑的空间;步骤s4:对叠合板上部及拼接缝处进行二次混凝土的浇筑,经过捣实、抹平养护后完成楼面层的施工。

40.本发明的具体特点还有,步骤s1包括以下步骤:步骤s101:将直筋110与支撑片120穿好,可在直筋110与支撑片120之间辅以点焊连接,并在脚部直筋102两端套设连接件140形成钢筋架100,然后将若干个钢筋架100并列排开置于底模板上;步骤s102:垂直于直筋方向在若干个钢筋架100底部之间放置辅筋150,并将辅筋150与脚部直筋102进行绑扎连接;步骤s103:在钢筋架100底部围设框架130,且使得脚部直筋102、辅筋150的端部均贯穿框架130,顶部直筋101的端部延伸至框架130外侧,优选的,将连接件140与框架130固定连接;步骤s104:在连接件140处安装预埋件,以在浇筑后形成缺口200;步骤s105:在框架130内进行预制混凝土浇筑;优选的,步骤s1还包括包括步骤s106:在预制混凝土顶面镶嵌若干个轻质模块160。

41.实施例2在实施例1的基础上,其他与实施例1相同,与实施例1所不同的是:顶部直筋101设置为角钢或槽钢,支撑片120中相对应的第一穿孔121的轮廓与其相对应,参见附图12至14。

42.或顶部直筋101设置为钢管,可采用圆形钢管或方形钢管,并在钢管内浇筑高强度混凝土,使得钢管形成实心结构,可进一步提高叠合板的抗折弯强度,尤其是可以使得叠合板具有强抗弯性能,支撑片120中相对应的第一穿孔121的轮廓与其相对应,参见附图15、16。

43.以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1