近眼显示设备的制作方法

1.本技术涉及光学领域,尤其涉及一种近眼显示设备。

背景技术:

2.视网膜投影显示技术是通过光束扫描的方式,直接向用户视网膜投射图像的新型显示技术。该显示技术利用高速扫描装置控制光源产生的光束,使得光束按照图像信息,以一定路径时序调制,再通过光学投影系统将扫描装置的出射光投入只人眼,直接在视网膜成像。因此,视网膜投影显示技术广泛用于近眼显示设备,例如,智能眼镜、智能头盔等。

3.但是现有的近眼显示设备,尤其是智能眼镜,虽然体积小、重量轻,但是存在出瞳直径小的问题,在用户佩戴智能眼镜时位置稍微移动就会看不到图像的某些区域,无法满足用户日常的佩戴需求。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供了一种近眼显示设备,能够降低设备重量,增大出瞳直径,从而提高用户体验。

5.第一方面,本技术提供了一种近眼显示设备,包括:投影装置、扩散片和至少一个反射片;

6.所述投影装置发出包含待显示图像的发射光;

7.所述扩散片用于将源于所述投影装置发出的所述发射光散射成散射光;

8.所述至少一个反射片包含一个图像反射片,用于将源于所述扩散片散射的所述散射光的至少一部分反射进入人眼,使得所述人眼接收并能看到所述待显示图像。

9.可以理解,图像发射片可以反射源于所述扩散片散射的全部散射光,也可以反射所述扩散片散射的部分散射光,都可以使得用户接收并能看到投影装置发出的待显示图像。

10.在上述第一方面的一种可能实现中,所述近眼显示设备为智能眼镜,还包括镜框、鼻托、镜片和镜腿。

11.在上述第一方面的一种可能实现中,所述扩散片为反射型扩散片,所述反射型扩散片设置在所述鼻托,所述图像反射片设置在所述镜片,所述投影装置设置在所述镜框。

12.可以看出,一个投影装置、一个反射型扩散片和一个图像反射片就可以实现近眼显示以及增大出瞳直径,结构简单,设备成本降低。

13.在上述第一方面的一种可能实现中,所述扩散片为反射型扩散片,所述至少一个反射片还包括对来自所述投影装置的发射光进行反射的至少一个第一中间反射片,所述反射型扩散片将来自所述至少一个中间反射片反射的发射光散射成散射光;

14.所述反射型扩散片设置在所述鼻托,所述图像反射片和至少一个第一中间反射片设置在所述镜片,所述投影装置设置在所述镜腿。

15.可以看出,将投影装置设备在镜腿使得智能眼镜的重心后移,提高用户的佩戴体

验。

16.在上述第一方面的一种可能实现中,所述扩散片为透射型扩散片,所述透射型扩散片设置在所述鼻托,所述图像反射片设置在所述镜片,所述投影装置设置在所述镜腿。

17.可以看出,一个投影装置、一个反射型扩散片和一个图像反射片就可以实现近眼显示以及增大出瞳直径,结构简单,设备成本降低,除此之外,将投影装置设备在镜腿使得智能眼镜的重心后移,提高用户的佩戴体验。

18.在上述第一方面的一种可能实现中,所述扩散片为透射型扩散片,所述至少一个反射片还包括至少一个第二中间反射片,所述至少一个第二中间反射片用于将所述透射型扩散片透射的散射光反射至所述图像反射片;

19.所述透射型扩散片设置在所述鼻托,所述图像反射片和至少一个第二中间反射片设置在所述镜片,所述投影装置设置在所述镜框。

20.可以看出,扩散片为透射型扩散片,再通过至少一个中间反射片改变光路,增加了智能眼镜的结构多样性。

21.在上述第一方面的一种可能实现中,所述图像反射片贴合在所述镜片上。

22.在上述第一方面的一种可能实现中,所述扩散片的扩散角的正负角度的取值使得所述图像反射片对所述散射光反射的图像反射光与所述镜片对所述散射光反射的镜片反射光不重合。

23.在上述第一方面的一种可能实现中,所述扩散角的正负角度的取值上限为

±

15

°

。

24.可以看出,通过设置扩散角的正负角度的取值上限,减少杂光进入人眼,提升用户体验。

25.在上述第一方面的一种可能实现中,所述图像反射片嵌入在所述镜片内。

26.在上述第一方面的一种可能实现中,所述扩散片表面涂覆偏振膜,所述发射光经过涂覆有偏振膜的扩散片调制为p偏振特性的散射光,所述p偏振特性的散射光入射所述镜片反射的反射光强度小于所述扩散片表面未涂覆偏振膜的散射光入射所述镜片反射的反射光强度。

27.在本技术的一些实施例中,扩散片可以是毛玻璃,毛玻璃上表面可以发生漫反射,在毛玻璃表面涂覆一层很薄的偏振膜,偏振膜不能太厚,不能影响毛玻璃表面的凹凸不平的形状,从而使得发射光经过涂覆有偏振膜的扩散片调制为p偏振特性的散射光,所述p偏振光相对于智能眼镜的镜片,p偏振光的振动方向与入射表面平行。

28.在上述第一方面的一种可能实现中,所述p偏振特性的散射光以布儒斯特角入射所述镜片,所述布儒斯特角的计算公式为:

[0029][0030]

其中,α为布儒斯特角,n1为空气的折射率,n2为镜片的折射率。

[0031]

可以理解,所述p偏振特性的散射光也可以大于或小于布儒斯特角入射镜片,从而降低镜片表面的反射光,削弱镜片反射光对最终成像质量的影响。

附图说明

[0032]

图1根据本技术的一些实施例,示出了一种视网膜投影显示场景示意图图。

[0033]

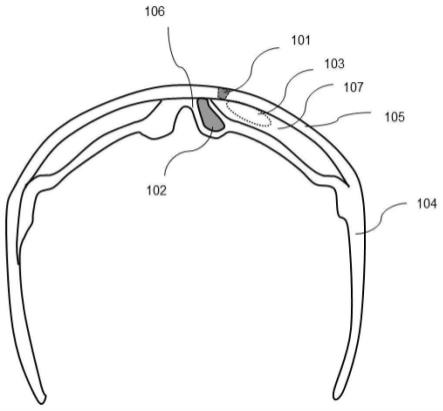

图2根据本技术的一些实施例,示出了一种近眼显示设备100的结构示意图。

[0034]

图3a根据本技术的一些实施例,示出了一种智能眼镜100结构的俯视图。

[0035]

图3b根据本技术的一些实施例,示出了一种智能眼镜100结构的侧视图。

[0036]

图3c根据本技术的一些实施例,示出了一种智能眼镜100结构的后视图。

[0037]

图4根据本技术的一些实施例,示出了一种发射光在投影装置101、扩散片102和反射片103的传播路径示意图。

[0038]

图5根据本技术的一些实施例,示出了一种发射光在投影装置101、反射片103的传播路径示意图。

[0039]

图6根据本技术的一些实施例,示出了一种通过控制扩散角的光传播路径示意图。

[0040]

图7根据本技术的一些实施例,示出了控制扩散角在

±

10

°

以内时的zemax光学仿真结果图。

[0041]

图8根据本技术的一些实施例,示出了控制扩散角在

±

15

°

以内时的zemax光学仿真结果图。

[0042]

图9根据本技术的一些实施例,示出了一种布儒斯特原理的光路示意图。

[0043]

图10根据本技术的一些实施例,示出了一种散射光211以布儒斯特角入射镜片107的光路传播示意图。

[0044]

图11根据本技术的一些实施例,示出了另一种近眼显示设备100结构的俯视示意图。

[0045]

图12根据本技术的一些实施例,示出了另一种近眼显示设备100结构的后视示意图。

[0046]

图13根据本技术的一些实施例,示出了基于图11和图12的智能眼镜结构的光传播示意图。

[0047]

图14根据本技术的一些实施例,示出了一种透射式扩散片的智能眼镜结构的光传播示意图。

[0048]

图15根据本技术的一些实施例,示出了另一种透射式扩散片的智能眼镜结构的光传播示意图。

具体实施例

[0049]

首先,对本技术实施例涉及的相关术语进行描述。

[0050]

出瞳距离:指近眼显示设备的镜片到人眼瞳孔的距离。在本技术的一些实施例中,出瞳距离是智能眼镜的镜片到人眼瞳孔的距离。

[0051]

出瞳直径:透镜或视觉显示器形成的有效可视图像的空间。在本技术的一些实施例中,出瞳直径是指在不影响显示效果的前提下,眼球可以移动的程度。其中,较大的出瞳直径使得用户在转动眼球时不会出现看不到图像的某些区域的情况,从而使得用户体验越好。

[0052]

下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行描述。

[0053]

图1示出了一种视网膜投影显示的场景示意图。图1中长度单位以毫米mm为例。如图1所示,通常人眼的瞳孔的直径是4mm。近眼显示设备的镜片到眼睛的距离(即出瞳距离)为20mm,瞳孔的横向位移大约为6mm,则出瞳直径(eye box)至少要10mm才能使得用户在眼

睛旋转的情况下保证看到完整的图像。在图1的场景中,进一步考虑近眼显示设备的显示器可能移动的范围,则出瞳直径至少12mm。

[0054]

为了达到图1所示的视网膜投影显示的出瞳直径(例如,至少12mm),本技术实施例提供了一种近眼显示设备100,如图2所示,近眼显示设备100包括投影装置101、扩散片102和反射片103(即图像反射片)。其中,投影装置101用于产生发射光,扩散片102对投影装置101产生的发射光进行散射,反射片103对扩散片102散射出的光进行反射,从而形成出射光进入到人眼瞳孔中,进而能够被人眼捕捉以实现近眼显示。

[0055]

需要说明的是,投影装置101可以包括光源和扫描装置,光源可以为激光光源,例如,红绿蓝三原色(red,green,blue,rgb)激光器,或者其他激光光源,扩散片102可以包括微透镜阵列或者漫反射表面,反射片103可以是体光栅薄膜,体光栅薄膜的材料可以包括银盐材料、光致折变聚合物或重铬酸盐明胶等。

[0056]

在本技术的一些实施例中,当以激光光束作为显示光源时,可以通过高速扫描装置控制激光光束,使得光束按照图像源以一定路径时序地进行调制。投影装置101可以将虚拟画面转换成投影图像,从而能够通过投影的方式将图像投射到扩散片102上,使画面产生的发射光在扩散片102上进行散射,并在扩散片102上形成一个实像,反射片103能够将形成在扩散片102上的实像放大成位于远处的虚像,使得虚像能够位于被人眼观察到的范围,进而实现近眼显示。其中,反射片103反射的反射光的反向延长线在用户眼睛的前方汇合形成虚像的像点,像点集合形成被人眼观察到的画面。

[0057]

因此,本技术实施例的扩散片102能够对发射光的散射,有利于增大光程,相应地有利于增加出瞳直径,提高用户体验。

[0058]

可以理解,本技术实施例涉及的近眼显示设备包括但不限于智能眼镜、智能头盔或者其他头戴式设备,在此不做限制。为了便于说明,下文以智能眼镜100为例描述本技术的技术方案。

[0059]

图3a-3c示出了一种智能眼镜100的结构示意图。其中,图3a是智能眼镜的俯视图,图3b是智能眼镜的侧视图,图3c是智能眼镜的后视图。如图3a-3c所示,智能眼镜100包括镜腿104、镜框105、鼻托106和镜片107,投影装置101、扩散片102和反射片103可以设置在智能眼镜100的相应位置,使得投影装置101发出的发射光投射至扩散片102表面,然后经扩散片102的散射后进入反射片103,最后经过反射片103的反射进入人眼。

[0060]

作为一个示例,投影装置101可以设置在智能眼镜100的镜框105上,在镜框105的下方的鼻托106处设置扩散片102,在智能眼镜100的镜片107设置反射片103,其中,反射片103可以嵌入在镜片107内,也可以贴合在镜片107的表面。

[0061]

从图3a所示的智能眼镜100的俯视图中可以看出,投影装置101与扩散片102相对设置,使得投影装置101发出的发射光直接投射在扩散片102上。从图3b所示的智能眼镜100的侧视图中可以看出,扩散片102可以覆盖在鼻托106的全部表面,也可以覆盖鼻托106的部分表面。从图3c所示的智能眼镜100的后视图中可以看出,扩散片102的表面以一定的倾斜角度与反射片103相对设置,使得投射在扩散片102表面的发射光经过散射后进入反射片103。

[0062]

图4示出了发射光在投影装置101、扩散片102和反射片103的传播路径示意图。如图4所示,假设投影装置101发出发射光中具有3束发射光,分别是发射光210、发射光220和

发射光230。发射光210、220和230投射至扩散片102上,经过扩散片102的散射,发射光210被散射为多束光,例如,散射出的光中包括散射光211和散射光212,发射光220被散射为多束光,例如,散射出的光中包括散射光221和散射光222,发射光230被散射为多束光,例如,散射出的光中包括散射光231和散射光232。散射光211、212、221、222、231、232进入反射片103,经过反射片103的反射形成出射光,对应的出射光分别是213、214、223、224、233、234,出射光汇聚成物像(虚像)。从图4中可以看出,由于扩散片102的散射,使得最终的出射光实现出瞳扩展,最终出瞳300的直径可以达到16mm(图4中300所示),满足视网膜投影显示的最低要求(12mm)。

[0063]

作为对比,如果智能眼镜100没有扩散片102,发射光从投影装置101发出经过反射片103反射后,最终的出射光无法实现出瞳扩展。如图5所示,投影装置101同样发出3束发射光,分别是发射光210、发射光220和发射光230。发射光210、220和230直接在反射片103反射,例如,发射出的出射光包括出射光215、225和235,出射光汇聚成物像,由于没有扩散片102对发射光进行扩散,最终的出瞳直径没有增大。从图5中可以看出,最终的出瞳310的直径大约在4mm左右,不能满足视网膜投影显示的最低要求。

[0064]

可以理解,本技术实施例并不限于投影装置102设置在镜框105上,扩散片102设置在鼻托106上,反射片103设置在镜片107上,投影装置102、扩散片102和反射片103在智能眼镜100上的设置位置不做具体限制,只要发射光在投影装置101、扩散片102和反射片103的传播路径满足图4所示光路即可。

[0065]

在上述实施例中,反射片103设置在镜片107上,因此反射片103和镜片107对扩散片102散射的散射光都能够进行反射,并且镜片107反射的镜片反射光有可能进入人眼,这会影响最终的成像质量。对于用户来说,从反射片103反射的光视为有效光,而从镜片107反射的光视为杂光。

[0066]

为了解决上述问题,减少杂光进入人眼,提升用户体验。一方面可以通过设置扩散片102的散射角在预定阈值内,使得反射片103对扩散片102散射的散射光反射后进入人眼,镜片107对扩散片102散射的散射光反射后避开人眼;另一方面,可以通过将扩散片102的散射光调制为p偏振特性的散射光,使得p偏振特性的散射光在镜片107上发生反射和折射时,折射分量远远大于反射分量。下面以反射片103嵌入在镜片107内为例进行说明。

[0067]

在本技术的一些实施例中,当发射光从扩散片102散射时,设置扩散片102的散射角在预定阈值内,可以使得经过扩散片102散射的散射光进入镜片107时,镜片107反射的光与反射片103反射的光不重合,并且反射片103反射的光进入人眼,镜片107反射的光避开人眼。

[0068]

具体地,如图6所示,投影装置101发出的发射光201投射至扩散片102,扩散片102对发射光201进行散射,并以小于或等于散射角φ对光进行散射。例如,在图6中光202的散射角为φ,光202进入镜片107的表面发生反射和折射,其中,反射光203从镜片107的表面射出,折射光204射入镜片107内的反射片103,经过反射片103的反射后出射光205射出镜片107。由于散射角φ小于预定阈值,则镜片107反射的光203和反射片103反射的出射光205不重合,并且反射片103反射的出射光205进入人眼,而镜片107反射的光203避开人眼。

[0069]

图7和图8示出了zemax软件光学仿真结果的示意图。在图7中,扩散片102的散射角φ的取值设置在

±

10

°

以内,可以看出,镜片107反射的光203和反射片103反射的出射光205

完全不重合,二者的边界清晰,并且反射片103反射的出射光205进入人眼,而镜片107反射的光203避开人眼。在图8中,扩散片102的散射角φ的取值增加至

±

15

°

以内,可以看出,镜片107反射的光203和反射片103反射的出射光205有部分重合,但还没有进入人眼,如果继续增大散射角φ,镜片107反射的光203将会进入人眼。

[0070]

基于图7和图8示出的zemax软件光学仿真结果,在本技术的一些实施例中,设定扩散片102的散射角的预定阈值为

±

15

°

,当发射光在扩散片102以该预定阈值的散射角发生散射时,镜片107反射的杂光不会进入人眼。

[0071]

上述实施例通过控制扩散片102的散射角在预定阈值内减少杂光进入人眼。在本技术的另外一些实施例中,根据布儒斯特原理,设置扩散片102上设置偏振片,使得从扩散片102散射为p偏振特性散射光(相对于镜片107),同时控制p偏振光进入镜片107表面的入射角在布儒斯特角附近,如此可以减少镜片107的表面反射而增大表面折射,使得尽可能多的光折射进入镜片107内的反射片103,从而可以有效降低镜片107反射的光进入人眼。

[0072]

可以理解,布儒斯特原理是当自然光在两种各向同性界面发生反射和折射时,在反射光中垂直于入射面的光振动要多于平行振动,在折射光中平行于入射面的光振动要多于垂直振动。其中,振动方向垂直于入射面的偏振光为s偏振光,振动方向平行于入射面的偏振光为p偏振光,当入射角为布儒斯特角时,反射光中只有垂直于入射面的线偏振光(即s偏振光)。

[0073]

在本技术的一些实施例中,以镜片107的表面为入射面为例,将振动方向垂直于镜片107表面振动的光为s偏振光,将振动方向平行于镜片107表面振动的光为p偏振光。

[0074]

下面首先介绍布儒斯特定律,即当入射自然光以布儒斯特角入射时,反射光为线偏振光,并且与折射光垂直。如图9所示(图中未示出从投影装置101发出的发射光),从扩散片102散射的散射光211为自然光,光211以入射角α射入镜片107表面,在镜片107表面发生反射和折射,其中,反射光216的反射角与入射角α相等(图中未示出反射角),折射光217的折射角为β。可以理解,反射光216和折射光217都是部分偏振光,并且,反射光216中s偏振光多于p偏振光,折射光217中p偏振光多于s偏振光。

[0075]

根据折射定律有:

[0076]

n1sinα=n2sinβ,

[0077]

其中,n1为空气的折射率,n2为镜片107的折射率。

[0078]

如果反射角与折射角垂直,则:

[0079]

n1sinα=n2sin(90

°–

β)=n2cosβ,

[0080]

因此,

[0081][0082]

在本技术的一些实施例中,空气的折射率n1取其近似值1,则上述的结果α=tan-1

n2。

[0083]

在本技术的一些实施例中,通过控制扩散片102与投影装置101的相对角度使得从扩散片102反射的光以布儒斯特角射入镜片107的表面。

[0084]

在本技术的一些实施例中,如图10所示,在扩散片102的表面可以涂覆一层偏振膜108,投影装置101发出的发射光210进入偏振膜108,首先经过偏振膜108的偏振调制为p偏

振光(相对于镜片107),再经过扩散片102的散射为光211,并且光211以入射角θ进入镜片107,其中,入射角θ为tan-1

n2(布儒斯特角)。根据布儒斯特定律,由于发射光211为p偏振光(相对于镜片107)且以布儒斯特角进入镜片107表面,则在镜片107表面不发生反射,只发生折射,即发射光211全部折射进入镜片107内。然后,折射光217又进入嵌入在镜片107的反射片103上,在反射片103上发生反射,最后,出射光218全部进入人眼。

[0085]

可以理解,在本技术的另外一些实施例中,光211可以不以布儒斯特角进入镜片107,发射光211以入射角θ1进入镜片107,并且满足θ1与布儒斯特角的差值在设定阈值以内,此时,虽然发射光211在镜片107的表面会发生反射,但是反射光很少,相对于折射光可以忽略不计。

[0086]

可以理解,在上述实施例中反射片103嵌入在镜片107内,在本技术的另外一些实例中,反射片103可以贴合在镜片107的表面上,具体的光传播路径请参考图8,在此不做赘述。

[0087]

在上述实施例中,智能眼镜100唯一的有源器件是投影装置101,扩散片102和反射片103都是无源器件。其中,有源器件指的是需要电源来实现其特定功能的器件。可以理解,有源器件比无源器件的重量更大。如果将投影装置101设置在智能眼镜100的镜框上,可能使得智能眼镜100的重心前移,用户佩戴智能眼镜100会不方便,进而影响用户的使用体验。

[0088]

为了解决上述问题,在本技术的一些实施例中,可以将智能眼镜100的投影装置101设置在智能眼镜100的后端,例如,镜腿104处,这样不仅使得智能眼镜100的重心后移,而且投影装置101发出的发射光可以避开人眼和睫毛,防止人眼和睫毛对发射光产生干扰,影响成像质量。

[0089]

具体地,如图11和图12所示,图11示出了智能眼镜100的俯视图,图12示出了智能眼镜100的后视图。从图11所示的智能眼镜100的俯视图可以看出,智能眼镜100包括投影装置101、扩散片102、反射片103、镜腿104、镜框105、鼻托106、镜片107、中间反射片109。其中,投影装置101设置在镜腿104处,扩散片102设置在鼻托106上,反射片103设置在镜片107中。在投影装置101和扩散片102之间的镜片107上设置中间反射片108,中间反射片108用于接收投影装置101发出的发射光,然后将该发射光反射至扩散片102。除此之外,从图12所示的智能眼镜100的后视图可以看出,在镜片107上还设置有吸光片109,吸光片109用于吸收中间反射片108反射的未进入扩散片102的光,吸光片109可以由吸光材料制成。

[0090]

下面基于上述图11和图12所示的结构,结合图13说明光的传播路径图。如图13所示,投影装置101发出发射光240,发射光240投射至中间反射片108,中间反射片108对发射光240进行反射,反射光241进入扩散片102,扩散片102对反射光241进行散射,散射光242射入反射片103,反射片103对散射光242进行反射,使得出射光243进入人眼。

[0091]

如图14所示,投影装置101依旧设置在镜腿104上,扩散片102为透射式扩散片,即发射光240进入扩散片102后,散射光242从扩散片102透射出去,再进入到反射片103,反射片103对散射光242进行反射,使得出射光243进入人眼。

[0092]

作为对比,如图15所示,扩散片102为透射式扩散片,可以通过在智能眼镜100上设置中间反射片109,此时投影装置101可以设置在镜框105上,投影装置101发出的发射光240经过扩散片102的散射,散射光242从扩散片102透射出去,再经过反射片109的反射,反射光245进入到设置在镜片上的反射片103,反射片103对散射光242进行反射,使得出射光243进

入人眼,使得人眼接收并能看到待显示图像。

[0093]

可以理解,上述实施例只示出了1个中间反射片108,实际上本技术实施例对中间反射片108的数量不做限制,例如。在投影装置101和扩散片102之间还可以设置多个中间反射片,在扩散片102和反射片103之间也可以设置多个中间反射片。

[0094]

可以理解,本技术实施例中将投影装置101设置在智能眼镜100的镜腿104上,并通过中间反射片108传播投影装置101和扩散片102之间的发射光。在本技术的另外一些实例中,设置在镜腿104上的投影装置101可以不通过中间反射片108的反射,直接将发射光投射至扩散片102上,然后扩散片102将发射光散射后进入反射片103,最后反射片103改变光路方向,使得出射光进入人眼,具体的发射光的传播路径请参考上述实例的图4,在此不做赘述。

[0095]

因此,本技术实施例提供了一种智能眼镜构架,可以通过在鼻托位置设置扩散表面,承接投影图像,形成实像后通过眼镜片上的反射片反射入眼,并且具有以下效果。

[0096]

(1)减少镜片的杂光方式可以通过在鼻托设置扩散片,控制扩散片的扩散角小于

±

15度,从而减少杂光,反射片可以是体光栅薄膜,使得布拉格衍射光不与眼镜内表面反射光重合,从而使杂光不进入人眼。还可以通过在鼻托处使用反射式偏振膜,避免s偏振光(相对眼镜平面)投射到眼镜片,从而进一步减少反射杂光。

[0097]

(2)将投影装置设置在镜腿,可以直接将投影装置的发射光投射到到鼻托的扩散片,也可以经过眼镜片上的中间反射片投射到鼻托的扩散片,从而避开人眼,睫毛等,同时保证了投影装置在智能眼镜的镜腿处,重心后移,便于佩戴。

[0098]

在附图中,可以以特定布置和/或顺序示出一些结构或方法特征。然而,应该理解,可能不需要这样的特定布置和/或排序。而是,在一些实施例中,这些特征可以以不同于说明性附图中所示的方式和/或顺序来布置。另外,在特定图中包括结构或方法特征并不意味着暗示在所有实施例中都需要这样的特征,并且在一些实施例中,可以不包括这些特征或者可以与其他特征组合。

[0099]

需要说明的是,在本专利的示例和说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0100]

虽然通过参照本技术的某些优选实施例,已经对本技术进行了图示和描述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本技术的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1