苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和SiC复合壳微胶囊化相变材料及其制备方法和用途

苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料及其制备方法和用途

技术领域

1.本发明属于微胶囊相变材料技术领域,具体涉及一种苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料及其制备方法和用途。

背景技术:

2.能源的高效利用和新能源的开发是现代能源领域的两大主题。在能源转换和利用的过程中,常常存在供给与需求在时间、空间和强度上不匹配和不均匀的矛盾。相变材料具有能量随机输入、连续输出以及在相变过程中温度恒定等特点,可有效解决能源转换和利用过程中存在的各种问题。相变材料在使用过程中存在易泄漏和腐蚀等问题。相变微胶囊技术是一种成膜材料将固体、液体或气体相变材料包裹形成微小粒子的技术。相变材料的胶囊化促进了相变材料的发展和应用,它不仅克服了相变材料应用的局限性,而且对提高相变材料的使用效率和拓展应用领域都起到了重要的推动作用。然而除了金属外,所有相变微胶囊的芯材都存在导热系数小,传热性能差的问题,这明显影响能量储放速度。因此,如何在相变材料和热交换技术上强化传热是相变微胶囊技术研究的一个热点和难点。

3.纳米碳化硅颗粒具有导热系数高、化学稳定性好、介电常数低以及耐腐蚀和耐磨损等优异的特点,使其在军事、工业、民用领域应用十分广泛。本研究充分利用纳米碳化硅颗粒的优异性能,引入纳米碳化硅颗粒对相变微胶囊壳材进行导热增强改性。使相变微胶囊在发挥原有相变性能的同时,提高传热能力,进一步拓宽其应用领域。

4.中国专利公布号cn 104629690公开了一种制备有机-无机物复合相变储能用微胶囊的方法,具体地,将碳化硅颗粒加入到水中,获得分散液作为水相。将相变石蜡、油溶性单体苯乙烯、二乙烯基苯和引发剂偶氮二异丁腈混合,升温到60℃并进行搅拌以使引发剂、聚合单体、交联剂以及相变石蜡混合均匀作为油相。将上述制备的水相和油相相混合,并且升温至70℃,采用高速搅拌机在搅拌下乳化,得到水包油的乳液。将该乳液转移至提前预热至70℃的反应釜,通入非活性气体氮气,机械搅拌,在70℃下进行乳液聚合反应约8小时。随着聚合反应的进行,油溶性单体在石蜡内部聚合,在相分离的作用下迁移至石蜡液滴和水的界面,从而形成核壳结构的相变储能微胶囊,此微胶囊乳液可用喷雾干燥法干燥得到相变储能用微胶囊的干粉。扫描电镜进一步的放大图显示在微胶囊壁层上附着有许多纳米无机物颗粒。该方法制得的微胶囊表面的纳米无机物颗粒分布并不均匀;微胶囊表面参杂纳米无机碳化硅颗粒后,微胶囊尺寸较大(与本发明微胶囊粒径10~40μm相比)约为100μm,比表面积小,不利于高效传热;微胶囊表面同时存在明显的凹陷现象。

技术实现要素:

5.本发明一方面的目的是提供一种具有良好相变性能和导热性能的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料,该材料能提高能源利用率、增强传热能力,拓宽材料的应用场景。

6.为达到本发明的目的,本发明的技术方案如下:

7.一种苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料,其以苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合材料壁材,正十八烷为芯材,

8.其中sic均匀地分散在苯乙烯-二乙烯基苯共聚物表面。

9.优选地,上述微胶囊化相变材料中,苯乙烯的质量含量为40~70%,二乙烯基苯单体的质量含量为4~15%,sic的质量含量为1~5.0%,正十八烷的质量含量为20~50%。

10.更优选地,上述苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料中,苯乙烯的质量含量为55~65%,二乙烯基苯的质量含量为5~10%,sic的质量含量为2~3.5%,正十八烷的质量含量为30~40%。

11.优选地,上述苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的粒径为20~40μm,导热率为0.075~0.142w/(m

·

k),相变焓值为98.6~109.7j/g。

12.本发明另一方面的目的是提供上述苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的制备方法,该制备方法包括如下步骤;

13.(1)按照质量比为1:100~170将分散剂溶于去离子水中,加热到50~65℃的温度,制备成分散相;

14.(2)将正十八烷、苯乙烯单体、二乙烯基苯单体、纳米碳化硅颗粒和引发剂混合,所得混合物在50~65℃的温度下超声分散20~35分钟,制成油相;

15.(3)所述分散相和所述油相在相同的温度下,按照体积比1:10~1:15将所述油相加入到所述分散相,搅拌乳化20~35min,再将温度升高至80~95℃,继续搅拌5~6h;反应结束后,抽滤、洗涤、干燥,得到苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合材料为壁材,正十八烷为芯材的微胶囊化相变材料。

16.更优选地,上述制备方法的步骤(1)中,将分散剂和去离子水的混合物加热到55~60℃。

17.优选地,上述制备方法的步骤(1)中,分散剂选自聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基硫酸钠、聚丙烯酰胺、聚乙二醇脂中的一种或多种。

18.优选地,上述制备方法的步骤(2)中,苯乙烯单体、正十八烷、二乙烯基苯单体、纳米碳化硅颗粒的质量比为1:0.3~1.3:0.1~0.15:0.01~0.05。

19.更优选地,上述制备方法的步骤(2)中,混合物在55~60℃的温度下超声搅拌20~35分钟。

20.优选地,上述制备方法的步骤(2)中,所述引发剂选自偶氮二异丁腈(aibn)、偶氮二异庚腈(abvn)、偶氮二异丁酸二甲酯(aibme)中的一种或多种。

21.优选地,上述制备方法的步骤(2)中,所述引发剂占苯乙烯单体质量的2~3%。

22.优选地,上述制备方法的步骤(2)中,还包括对苯乙烯单体进行预处理的步骤,该预处理为:先用naoh溶液去除苯乙烯单体中的阻聚剂,再加入少量无水氯化钙干燥。

23.优选地,上述制备方法的步骤(3)中,搅拌乳化的转速为700~800rpm。

24.优选地,上述制备方法的步骤(3)中,洗涤依次使用60~80℃的去离子水和60~80℃的醇进行。

25.优选地,上述制备方法的步骤(3)中,干燥是在50~80℃的条件下进行的。

26.本发明再一方面提供了上述苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相

变材料在导热材料中的用途。

27.和现有技术相比,本发明具有以下优点:

28.(1)本发明的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料为微米级别,其表面附有均匀的纳米碳化硅颗粒,传热面积大、传热性能好和机械性能好,应用范围广。

29.(2)本发明的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的制备方法的反应时间和反应条件容易控制,实验操作简单,制得的微胶囊粒径均匀。

30.(3)本发明的制备方法将纳米sic颗粒加入油相中并超声分散,可有助于纳米sic颗粒更均匀、更稳定地分散在微胶囊壳材表面,大幅增强微胶囊的传热性能;本发明得到的微胶囊与上述现有技术(cn 104629690 a)得到的微胶囊相比,微胶囊循环性能更佳,粒径更小,具有更大的比表面积。

附图说明

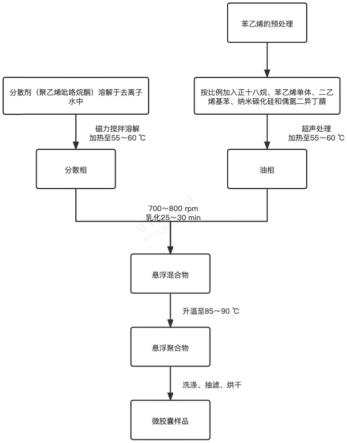

31.图1为本发明的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的制备流程图。

32.图2为本发明实施例1-4制得的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的dsc数据。图(a)和图(b)分别为吸热和放热过程的dsc曲线。dsc数据测量使用仪器为珀金埃尔默仪器有限公司生产的diamond dsc差示扫描量热仪(升温及降温范围5~50℃,升温及降温速率为10℃

·

min-1

,n2流速为20ml

·

min-1

)。

33.图3为本发明实施例1-4制得的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的热导率测试数据。使用仪器为加拿大c-therm技术有限公司生产的tcm,c-therm导热系数仪。微胶囊样品在25

±

0.5℃(固体)下进行了热导率的测试。

34.图4为本发明实施例1-4制得的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的sem图,图4中(a1)和(a2)分别为实施例1的添加纳米碳化硅颗粒质量分数为0%的微胶囊的不同放大倍率的sem图,图(a3)为图(a2)局部红色区域的放大图;图(b1)和(b2)分别为实施例2的添加纳米碳化硅颗粒质量分数为1.5%的微胶囊的不同放大倍率的sem,图(b3)为图(b2)局部红色区域的放大图;图(c1)和图(c2)分别为实施例3的添加纳米碳化硅颗粒质量分数为2.5%的微胶囊的不同放大倍率的sem,图(c3)为图(c2)局部红色区域的放大图;图(d1)和图(d2)分别为实施例4的添加纳米碳化硅颗粒质量分数为3.5%的微胶囊的不同放大倍率的sem,图(d3)为图(d2)局部红色区域的放大图。

35.图5为本发明实施例2制得的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料的50次dsc热循环图。

具体实施方式

36.针对现有技术中微胶囊相变材料技中存在的问题,本技术发明人经过深入的研究,发现在苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和sic复合壳微胶囊化相变材料制备过程中,利用超声将含有sic颗粒的油相材料均匀分散后,再聚合形成壳,可使得纳米sic颗粒更均匀、更稳定地分散在微胶囊壳材表面,大幅增强微胶囊的传热性能。在此基础上完成了本发明。

37.本发明的描述中,分散剂包括但不局限于聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基硫酸钠、聚丙

烯酰胺和聚乙二醇脂。

38.本发明的描述中,引发剂包括但不局限于偶氮二异丁腈(aibn)、偶氮二异庚腈(abvn)、偶氮二异丁酸二甲酯(aibme)。

39.在本发明的一个具体实施方式中,该微胶囊化相变材料的制备流程如图1所示,其具体如下所示:

40.第一步:将适量分散剂(聚乙烯吡咯烷酮)溶于去离子水中,加热到55~60℃,制备成分散相;

41.第二步:预处理苯乙烯单体,将正十八烷、预处理后的苯乙烯单体、二乙烯基苯单体、纳米碳化硅颗粒和偶氮二异丁腈(aibn、引发剂)按照比例混合,于55~60℃超声搅拌加热25~30min,磁力搅拌制成油相;

42.第三步:在两相体系温度相同的情况下,将油相缓慢加入分散相中,混合后机械搅拌下乳化25~30min,之后再将温度升高至85~90℃,磁力搅拌时长5~6h,将制得的样品抽滤、洗涤和烘干得到微胶囊化相变材料。

43.在本发明的一个具体实施方式中,洗涤依次使用60~80℃的去离子水和60~80℃的热乙醇,得到的产物放入60~80℃的烘箱内干燥至恒重。本发明对于水洗的次数没有特殊限定,能够去除附着在产物表面溶于水的离子或杂质即可,具体如1~4次。在本发明中,所述醇洗采用的醇优选包括乙醇;本发明对于所述醇洗的次数没有特殊限定,能够去除附着在产物表面的溶于醇的杂质即可,具体如1~4次。在本发明中,所述干燥优的方式优选为真空干燥。

44.在本发明的一个具体实施方式中,预处理苯乙烯单体包括先用10wt.%naoh溶液去除苯乙烯单体中的阻聚剂,再加入少量无水氯化钙干燥。

45.下面是更为具体的实施例展开本发明,但是本发明不限制在这些实施例的范围。除非另外指明,本发明中的比率、比例、份数、百分比都以重量计,所有温度均为摄氏度。

46.下列实施例中所用的聚乙烯吡咯烷酮(分析纯)、苯乙烯(分析纯)、二乙烯基苯(分析纯)、偶氮二异丁腈(分析纯)、正十八烷(分析纯)、氢氧化钠(特优级)、无水氯化钙(特优级)、无水乙醇(特优级)均购买自上海泰坦科技股份有限公司;纳米碳化硅(60nm、颗粒状)购买自上海茂果科技股份有限公司。

47.实施例1

48.实施例中正十八烷质量为10.00g,苯乙烯单体质量为10.00g。此实施例不添加纳米碳化硅颗粒。

49.用10wt.%naoh溶液去除苯乙烯单体中的阻聚剂,加入少量无水氯化钙干燥。将0.60g分散剂聚乙烯吡咯烷酮溶于100ml的去离子水中,加热到60℃,制备成分散相;将正十八烷、苯乙烯单体、1.3ml二乙烯基苯单体和0.24g偶氮二异丁腈(aibn、引发剂)依次加入烧杯于60℃超声30min制成油相,当两相体系温度相同时,将油相缓慢加入分散相中,混合后在800rpm的机械搅拌速率下乳化30min,之后将温度升高至85℃,搅拌速率为800rpm下搅拌6h,制得的样品趁热进行抽滤,用70℃的去离子水和70℃的热乙醇分别洗涤,抽滤后将得到的产物放入60℃的烘箱内干燥至恒重。

50.使用仪器为珀金埃尔默仪器有限公司生产的diamond dsc差示扫描量热仪对该实施例的微胶囊相变材料的dsc数据进行测量,结果如图2和表1所示,可以看到该微胶囊化相

变材料的熔融相变焓和结晶相变焓分别达到102.4

±

0.2j/g和101.1

±

0.3j/g,熔融温度和结晶温度分别为28.5

±

0.2℃和25.3

±

0.1℃。测试计算该微胶囊相变材料的导热率为0.075

±

0.005w/(m

·

k),参见图3。该微胶囊相变材料的sem图显示该微胶囊相变材料呈现出球体或椭圆形,微胶囊粒径大约为1μm,参见图4。

51.实施例2

52.实施例中正十八烷质量为10.00g,苯乙烯单体质量为10.00g,纳米碳化硅添加量占壁材苯乙烯单体质量的1.5%。

53.用10wt.%naoh溶液去除苯乙烯单体中的阻聚剂,加入少量无水氯化钙干燥。将0.60g分散剂聚乙烯吡咯烷酮溶于100ml去离子水中,加热到55~60℃,制备成分散相;将正十八烷、苯乙烯单体、1.3ml二乙烯基苯单体、0.15g纳米碳化硅颗粒和0.24g偶氮二异丁腈(aibn、引发剂)依次加入烧杯于60℃超声30min制成油相,当两相体系温度相同时,将油相缓慢加入分散相中,混合后在800rpm的机械搅拌速率下乳化30min,之后将温度升高至85℃,搅拌速率为800rpm下搅拌6h,制得的样品趁热进行抽滤,用70℃的去离子水和70℃的热乙醇分别洗涤,抽滤后将得到的产物放入60℃的烘箱内干燥至恒重。

54.使用仪器为珀金埃尔默仪器有限公司生产的diamond dsc差示扫描量热仪对该实施例的微胶囊相变材料的dsc数据进行测量,结果如图2和表1所示,可以看到该微胶囊化相变材料的熔融相变焓和结晶相变焓分别达到116.8

±

0.3j/g和114.9

±

0.2j/g,熔融温度和结晶温度分别为28.8

±

0.2℃和22.9

±

0.1℃。测试计算该微胶囊相变材料的导热率为0.109

±

0.005w/(m

·

k),参见图3。与实施例1相比,其热导率提升了45.3%,表明该微胶囊相变材料的传热性能有所提升。该微胶囊相变材料的sem图显示所参杂纳米碳化硅大量附着在微胶囊表面,通过局部区域放大可以看到纳米碳化硅颗粒与微胶囊壁材有着很好的链接,微胶囊粒径有所增加,约为30μm,参见图4。

55.图5为当苯乙烯单体质量为10g,纳米碳化硅添加量占壁材苯乙烯单体质量为1.5%时所制备微胶囊50次dsc热循环图,可以看出循环多次的相变微胶囊依然具有优异的相变性能,制得的微胶囊具有良好的热稳定性和使用寿命。

56.实施例3

57.实施例中正十八烷质量为10.00g,苯乙烯单体质量为10.00g。纳米碳化硅添加量占壁材苯乙烯单体质量的2.5%。

58.用10wt.%naoh溶液去除苯乙烯单体中的阻聚剂,加入少量无水氯化钙干燥。将0.60g分散剂聚乙烯吡咯烷酮溶于100ml去离子水中,加热到55~60℃,制备成分散相;将正十八烷、苯乙烯单体、1.3ml二乙烯基苯单体、0.25g纳米碳化硅颗粒和0.24g偶氮二异丁腈(aibn、引发剂)依次加入烧杯于60℃超声30min制成油相,当两相体系温度相同时,将油相缓慢加入分散相中,混合后在800rpm的机械搅拌速率下乳化30min,之后将温度升高至85℃,搅拌速率为800rpm下搅拌6h,制得的样品趁热进行抽滤,用70℃的去离子水和70℃的热乙醇分别洗涤,抽滤后将得到的产物放入60℃的烘箱内干燥至恒重。

59.使用仪器为珀金埃尔默仪器有限公司生产的diamond dsc差示扫描量热仪对该实施例的微胶囊相变材料的dsc数据进行测量,结果如图2和表1所示,可以看到该微胶囊化相变材料的融相变焓和结晶相变焓分别达到99.0

±

0.4j/g和97.3

±

0.3j/g,熔融温度和结晶温度分别为28.6

±

0.1℃和25.2

±

0.2℃。测试计算该微胶囊相变材料的导热率为0.124

±

0.005w/(m

·

k),参见图3,与实施例1相比,其热导率提升了65.3%,表明微胶囊传热性能明显提升。该微胶囊相变材料的sem图显示所参杂纳米碳化硅密集附着在微胶囊表面,通过局部区域放大可以看到纳米碳化硅颗粒与微胶囊壁材有着很好的链接,微胶囊粒径约为25μm,参见图4。

60.实施例4

61.实施例中正十八烷质量为10.00g,苯乙烯单体质量为10.00g。纳米碳化硅添加量占壁材苯乙烯单体质量的3.5%。

62.用10wt.%naoh溶液去除苯乙烯单体中的阻聚剂,加入少量无水氯化钙干燥。将0.60g分散剂聚乙烯吡咯烷酮溶于100ml去离子水中,加热到55~60℃,制备成分散相;将正十八烷、苯乙烯单体、1.3ml二乙烯基苯单体、0.35g纳米碳化硅颗粒和0.24g偶氮二异丁腈(aibn、引发剂)依次加入烧杯于60℃超声30min制成油相,当两相体系温度相同时,将油相缓慢加入分散相中,混合后在800rpm的机械搅拌速率下乳化30min,之后将温度升高至85℃,搅拌速率为800rpm下搅拌6h,制得的样品趁热进行抽滤,用70℃的去离子水和70℃的热乙醇分别洗涤,抽滤后将得到的产物放入60℃的烘箱内干燥至恒重。

63.使用仪器为珀金埃尔默仪器有限公司生产的diamond dsc差示扫描量热仪对该实施例的微胶囊相变材料的dsc数据进行测量,结果如图2和表1所示,可以看到该实施例得到的微胶囊化相变材料的熔融相变焓和结晶相变焓分别达到71.6

±

0.2j/g和71.2

±

0.1j/g,熔融温度和结晶温度分别为28.8

±

0.1℃和24.8

±

0.1℃。测试计算该微胶囊相变材料的导热率为0.142

±

0.005w/(m

·

k),参见图3,与实施例1相比,其热导率提升了89.3%,表明微胶囊传热性能大幅提升。该微胶囊相变材料的sem图显示所参杂纳米碳化硅丰富、密集附着在微胶囊表面,微胶囊粒径约为65μm,参见图4。

64.表1实施例1-4的微胶囊相变材料的dsc数据

[0065][0066]

应用实施例1

[0067]

选取实施例2得到的微胶囊相变材料并填充在太阳能集热管中,作为太阳能集热材料。如此以来,相比传统的太阳能集热管填充本发明相变微胶囊的太阳能集热管具有优异的光热转化性能和(相变微胶囊外壳上的纳米sic颗粒赋予此性能)、保温性能(相变微胶囊内部的正十八烷芯材赋予此性能)和高导热性能(参杂高导热纳米级sic颗粒),从而提高现有太阳能集热管的集热性能和保温性能。

[0068]

应用实施例2

[0069]

选取实施例2得到的相变微胶囊材料并与水泥基材料进行混合,制备出兼具储热性能、快速热响应性能和耐腐蚀的建筑材料。利用芯材正十八烷具有高潜热和适宜的相变温度区间,应用在建筑材料中,可以缓解室外冷热负荷对室内的影响,降低空调的采暖能耗,缓解能源危机。苯乙烯-二乙烯基苯共聚物壳材提供了芯材相变时的稳定性和体积的不变形。高导热的纳米sic颗粒则提高了墙体的传热性能,使得相变蓄热建筑材料具有快速热响应的性能,减小室内温度的波动,提高人体居住的舒适性。

[0070]

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1