发动机线束固定装置的制作方法

1.本发明属于发动机配件技术领域,具体地说,本发明涉及一种发动机线束固定装置。

背景技术:

2.发动机线束在安装过程中因重力原因将会发生形变量,一般的发动机线束支架多为平直且带有锋利边角的机构,会与线束因振动存在摩擦发生割线事故引发发动机瞬间熄火。

3.现有的线束固定支架为钣金焊接件,焊接部分面积大工序复杂,造型漂亮采用两支腿焊接平板的方式内部中间带凹槽、结构规整但工艺复杂成本高,存在多处直角边缘,对于线束而言存在割线风险,中间凹槽会集聚泥沙影响支架与线束寿命,线束布置时采用扎带增高的方式避开锋利边缘,需要极好的线束支撑性不易弯曲但在实际生产装配中往往会出现线束变形和线束下垂不可避免的会与支架摩擦,随着使用频率增高,摩擦的次数也会随之增加,线束损坏的风险也将会增加,或将出现发动机无法启动或车辆行驶中突然失速随之造成的影响将是巨大且严重的。

技术实现要素:

4.本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提供一种发动机线束固定装置,目的是降低出现割线的风险。

5.为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:发动机线束固定装置,包括用于放置线束的托板,托板具有用于与线束接触的第一接触面、第二接触面和第三接触面,第二接触面位于第一接触面和第三接触面之间且第一接触面和第三接触面分别朝向第二接触面的两侧倾斜延伸。

6.所述第一接触面为圆弧面,第一接触面的轴线与所述第二接触面的长度方向之间具有夹角且该夹角为锐角。

7.所述第三接触面为圆弧面,第三接触面的轴线与所述第二接触面的长度方向之间具有夹角且该夹角为锐角。

8.所述第二接触面为圆弧面,第二接触面的一端与所述第一接触面之间设置第一过渡面,第二接触面的另一端与所述第三接触面之间设置第二过渡面。

9.所述托板包括依次连接的第一接触部、第二接触部和第三接触部,所述第一接触面设置于第一接触部上,所述第二接触面设置于第二接触部上,所述第三接触面设置于第三接触部上。

10.所述第一接触部的宽度为从第一端至第二端逐渐减小,第一接触部的第一端与所述第二接触部连接,所述第一接触面位于第一接触部的宽度方向上的中间位置处。

11.所述第一接触部的厚度为从所述第一接触面至第一接触部的宽度方向上的两侧边缘逐渐减小。

12.所述第三接触部的宽度为从第一端至第二端逐渐减小,第三接触部的第一端与所述第二接触部连接,所述第三接触面位于第三接触部的宽度方向上的中间位置处。

13.所述第三接触部的厚度为从所述第三接触面至第三接触部的宽度方向上的两侧边缘逐渐减小。

14.所述的发动机线束固定装置还包括与所述托板连接的支腿,支腿设置多个,托板上设置过线槽和线束固定孔。

15.本发明的发动机线束固定装置,增加倾斜角度降低线束安装过程变形量,降低出现割线的风险,提高车辆安全性能,简化了支架制造工艺,降低了开发费用。

附图说明

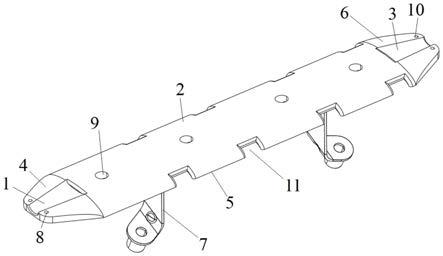

16.图1是本发明发动机线束固定装置的结构示意图;

17.图2是本发明发动机线束固定装置的俯视图;

18.图3是本发明发动机线束固定装置的主视图;

19.图4是本发明发动机线束固定装置的使用状态示意图;

20.上述图中的标记均为:1、第一接触面;2、第二接触面;3、第三接触面; 4、第一接触部;5、第二接触部;6、第三接触部;7、支腿;8、第一线束固定孔;9、第二线束固定孔;10、第三线束固定孔;11、过线槽。

具体实施方式

21.下面对照附图,通过对实施例的描述,对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明,目的是帮助本领域的技术人员对本发明的构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解,并有助于其实施。

22.需要说明的是,在下述的实施方式中,所述的“第一”、“第二”和“第三”并不代表结构和/或功能上的绝对区分关系,也不代表先后的执行顺序,而仅仅是为了描述的方便。

23.如图1至图4所示,本发明提供了一种发动机线束固定装置,包括用于放置第一线束的托板和与托板连接的支腿7。托板具有用于与第一线束接触的第一接触面1、第二接触面2和第三接触面3,第二接触面2位于第一接触面1和第三接触面3之间且第一接触面1和第三接触面3分别朝向第二接触面2的两侧倾斜延伸。

24.具体地说,如图1至图4所示,托板包括依次连接的第一接触部4、第二接触部5和第三接触部6,第一接触面1设置于第一接触部4上,第二接触面2设置于第二接触部5上,第三接触面3设置于第三接触部6上。第二接触部5的长度大于第一接触部4和第三接触部6的长度,第一接触部4和第三接触部6 分别与第二接触部5的长度方向上的一端固定连接。第一接触面1为圆弧面,第一接触面1的轴线与第二接触面2的长度方向之间具有夹角且该夹角为锐角。第三接触面3为圆弧面,第三接触面3的轴线与第二接触面2的长度方向之间具有夹角且该夹角为锐角,第一接触面1的轴线与第二接触面2的长度方向之间的夹角和第三接触面3的轴线与第二接触面2的长度方向之间的夹角大小相同,第一接触面1的轴线与第三接触面3的轴线之间具有夹角且该夹角为钝角。

25.如图1至图4所示,第一接触面1的弧度小于90度,第一接触面1处形成凹槽,第一线束嵌入该凹槽中,实现收纳。第一接触面1的第一端与第一接触部4的第一表面之间的垂直

距离大于第一接触面1的第二端与第一接触部4的第一表面之间的垂直距离,第一接触面1和第一表面为第一接触部4的厚度方向上的两侧表面,且第一接触面1的第一端与第一接触部4的第一表面之间的垂直距离比第一接触面1的第二端与第一接触部4的第一表面之间的垂直距离大5.2mm。第一端和第二端为第一接触面1的轴向上的相对两端,第一接触面1 的宽度为从第一端至第二端逐渐减小,第一接触面1的第一端与第二接触面2 连接。第一接触面1采用一端低一端高且高度差为5.2mm的倾斜面,用以自下而上的线束形成一个缓慢过度部分,可以降低线束安装过程变形量,降低出现割线的风险。

26.如图1至图4所示,第三接触面3的弧度小于90度,第三接触面3处形成凹槽,第一线束嵌入该凹槽中,实现收纳。第三接触面3的第一端与第三接触部6的第三表面之间的垂直距离大于第三接触面3的第二端与第三接触部6的第三表面之间的垂直距离,第三接触面3和第三表面为第三接触部6的厚度方向上的两侧表面,且第三接触面3的第一端与第三接触部6的第三表面之间的垂直距离比第三接触面3的第二端与第三接触部6的第三表面之间的垂直距离大5.2mm。第一端和第二端为第三接触面3的轴向上的相对两端,第三接触面3 的宽度为从第一端至第二端逐渐减小,第三接触面3的第一端与第二接触面2 连接。第三接触面3采用一端低一端高且高度差为5.2mm的倾斜面,用以自下而上的线束形成一个缓慢过度部分,可以降低线束安装过程变形量,降低出现割线的风险。第一接触面1和第三接触面3为对称布置,第一接触面1和第三接触面3处于与第二接触面2的长度方向相平行的同一直线上。

27.如图1至图4所示,第二接触面2为圆弧面,第二接触面2的一端与第一接触面1之间设置第一过渡面,第二接触面2的另一端与第三接触面3之间设置第二过渡面。第二接触面2为第二接触部5的表面,第二接触面2的轴线与第二接触部5的长度方向和第二接触面2的长度方向相平行,第二接触面2的弧度小于90度,设置成圆弧面,可以防止泥浆、雨水存留在支架上,同时也为第一线束的支干线提供支撑。

28.如图1至图4所示,第一接触部4的宽度为从第一端至第二端逐渐减小,第一接触部4的第一端与第二接触部5连接,第一接触面1位于第一接触部4 的宽度方向上的中间位置处。第一接触部4的第一端和第二端为第一接触部4 的长度方向上的相对两端,第一接触部4的长度方向与其厚度方向和宽度方向相垂直,第一接触部4的第一端与第二接触部5的长度方向上的一端固定连接,第一端的宽度大于第二端的宽度,这样可以减少占用空间面积。第一接触面1 为从第一接触部4的第一端延伸至第二端的端面上,第一接触面1的第二端与第一接触部4的第二端的端面之间为过渡连接,通过在第一接触面1与第二端的端面连接处制作圆形倒角,对线束起到防磕碰作用,使线束与金属接触面光滑过度。同时,第一接触面1的第一端与第二接触面2的端部之间也为过渡连接,通过在第一接触面1与第二接触面2的端部连接处制作圆形倒角,对线束起到防磕碰作用。第一接触面1的第一端和第二端为第一接触面1的轴向上的相对两端。第一接触部4的厚度为从第一接触面1至第一接触部4的宽度方向上的两侧边缘逐渐减小,第一接触部4的宽度方向上的相对两侧边缘的厚度最小。

29.如图1至图4所示,第三接触部6的宽度为从第一端至第二端逐渐减小,第三接触部6的第一端与第二接触部5连接,第三接触面3位于第三接触部6 的宽度方向上的中间位置处。第三接触部6的第一端和第二端为第三接触部6 的长度方向上的相对两端,第三接触部6的长度方向与其厚度方向和宽度方向相垂直,第三接触部6的宽度方向与第二接触部5和

第一接触部4的宽度方向相平行,第三接触部6的第一端与第二接触部5的长度方向上的另一端固定连接,第一端的宽度大于第二端的宽度,这样可以减少占用空间面积。第三接触面3为从第三接触部6的第一端延伸至第二端的端面上,第三接触面3的第二端与第三接触部6的第二端的端面之间为过渡连接,通过在第三接触面3与第二端的端面连接处制作圆形倒角,对线束起到防磕碰作用。同时,第三接触面3 的第一端与第二接触面2的端部之间也为过渡连接,通过在第三接触面3与第二接触面2的端部连接处制作圆形倒角,对线束起到防磕碰作用。第三接触面3 的第一端和第二端为第三接触面3的轴向上的相对两端。第三接触部6的厚度为从第三接触面3至第三接触部6的宽度方向上的两侧边缘逐渐减小,第三接触部6的宽度方向上的相对两侧边缘的厚度最小。

30.如图1至图4所示,第二接触部5的长度方向与其厚度方向和宽度方向相垂直,第二接触部5的厚度为从第二接触面2的宽度方向上的中间位置处至第二接触部5的宽度方向上的两侧边缘逐渐减小,第二接触面2和第二表面为第二接触部5的厚度方向上的两侧表面,第二表面上设置减重槽,减重槽为在第二表面上设置的凹槽,减重槽设置多个。通过对第二接触部5的背部做薄壁处理,形成减重槽,可以减轻支架重量,同时也为线束自然下垂形成缓慢过度。

31.如图1至图4所示,第一接触部4的第一端的宽度与第三接触部6的第一端和第二接触部5的宽度大小相同,第一接触部4、第二接触部5和第三接触部 6的宽度大于第一线束的直径,因此通过增加托板的长度和宽度,更大程度的增加线束受力面积,为第一线束提供更为良好的支撑性。在本实施例中,托板的长度为375mm,第二接触部5的宽度为70mm。

32.如图1至图4所示,第一接触部4上设置第一线束固定孔8,第一线束固定孔8为在第一接触部4上沿第一接触部4的厚度方向贯穿设置的通孔,第一线束固定孔8位于第一接触部4的第二端,第一线束固定孔8设置多个,第一线束固定孔8用于让扎带穿过,扎带是用于将第一线束捆扎固定在第一接触部4 上,使第一线束在与第一接触面1接触处开始捆扎,避免第一线束受力集中。

33.如图1至图4所示,第二接触部5上设置第二线束固定孔9,第二线束固定孔9为在第二接触部5上沿第二接触部5的厚度方向贯穿设置的通孔,第二线束固定孔9位于第二接触部5的第二端,第二线束固定孔9设置多个,所有第二线束固定孔9为沿第二接触部5的长度方向依次布置,第二线束固定孔9位于第二接触面2的宽度方向上的中间位置处,第二线束固定孔9用于让扎带穿过,扎带是用于将第一线束捆扎固定在第二接触部5上,第一线束沿第二接触部5的长度方向延伸。

34.如图1至图4所示,第三接触部6上设置第三线束固定孔10,第三线束固定孔10为在第三接触部6上沿第三接触部6的厚度方向贯穿设置的通孔,第三线束固定孔10位于第三接触部6的第二端,第三线束固定孔10设置多个,第三线束固定孔10用于让扎带穿过,扎带是用于将第一线束捆扎固定在第三接触部6上,第一线束沿第三接触部6的长度方向延伸。

35.如图1至图4所示,在本实施例中,第一线束固定孔8设置两个,第一接触面1位于两个第一线束固定孔8之间,第一线束固定孔8的直径为3mm。第三线束固定孔10设置两个,第三接触面3位于两个第三线束固定孔10之间,第三线束固定孔10的直径为3mm。

36.如图1至图4所示,在本实施例中,第二线束固定孔9设置四个,第二线束固定孔9的直径为20mm。沿第二接触面2的长度方向,第一个第二线束固定孔9与第二个第二线束固定

孔9之间的距离为70mm,第二个第二线束固定孔9 与第三个第二线束固定孔9之间的距离为90mm,第三个第二线束固定孔9与第四个第二线束固定孔9之间的距离为80mm,在固定线束时可以根据实际需要合理选择孔位。第二接触面2是长半轴为φ70mm的圆弧面。

37.第二接触部5上设置过线槽11,过线槽11设置在第二接触部5的宽度方向上的两侧边缘处,过线槽11设置多个,位于第二接触部5的宽度方向上的同一侧边缘的所有过线槽11为沿第二接触部5的长度方向依次布置,过线槽11为矩形凹槽,过线槽11处用于让第二线束穿过,为第二线束提供定位点,第二线束与第一线束连接。第二线束设置多个,各个第二线束分别穿过一个过线槽11。

38.在本实施例中,如图1至图4所示,过线槽11共设置八个。

39.如图1至图4所示,支腿7与第二接触部5焊接连接,支腿7设置多个,所有支腿7为沿第二接触部5的长度方向依次布置。支腿7包括第一支撑部和第二支撑部,第一支撑部的长度方向上的一端与第二接触部5焊接连接,第二支撑部与第一支撑部的长度方向上的另一端固定连接,第一支撑部的长度方向与第二接触部5的厚度方向相平行。第二支撑部朝向第一支撑部的外侧伸出,第二支撑部用于与发动机本体连接,第二线束与发动机喷油嘴连接,第二支撑部的宽度方向与第二接触部5的宽度方向之间具有夹角且该夹角为锐角,这样在安装后可以使得托板向着发动机部分倾斜,减少第二线束的长度尺寸,降低成本。

40.如图1至图4所示,在本实施例中,支腿7共设置两个。

41.第一线束的安装过程如下:

42.首先将发动机线束固定装置安装在发动机本体上,支腿7与发动机本体固定连接,然后使用扎带将第一线束固定在第二接触部5上,第一线束与第二接触面2贴合,第一线束位于第二接触部5的宽度方向上的中间位置处,扎带穿过第二线束固定孔9,固定第一线束的中段且作为定位使用;然后根据已安装好的中段调整第一线束前段的活动余量,使用扎带将第一线束固定在第一接触部4 上,第一线束与第一接触面1贴合,扎带穿过第一线束固定孔8;最后顺着第一线束走向拉直,使用扎带将第一线束固定在第三接触部6上,第一线束与第三接触面3贴合,扎带穿过第三线束固定孔10,完成线束的安装固定。

43.上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1