基于电磁技术的环形发射轨道及飞船发射方法与流程

1.本发明涉及航天运输技术领域,具体是基于电磁技术的环形发射轨道及飞船发射方法。

背景技术:

2.随着人类在太空中科学试验、深空探测、商业服务及太空军事应用方面等活动日益频繁,人类对进入太空的能力及成本提出了越来越高的要求。为满足未来太空运输的快速性、低成本和高可靠性要求,电磁技术的应用或将带来突破性的革新。但是,现有技术在实现上述方案上,存在以下问题:

3.第一、现有的航天飞船发射技术都必须依赖化石能源,使得发射成本非常高。而且化石能源重量自身具有很大的质量。造成现在航天飞机的有效载荷非常少。飞船很大一部分推力都用在了飞船自身携带的燃料上了。

4.第二、现有专利中利用电磁技术进行飞船发射的方案中都是不能载人的,因为人体无法承受超过10g的加速度。现有的电磁发射方案中都是利用电磁炮技术在极短时间内将发射物加速到几公里每秒。这是人体无法承受的。

5.故现有航天运输技术中,尚需要开展利用电磁技术进行飞船发射的需求分析,提出合适的应用方向及设计方案。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供基于电磁技术的环形发射轨道及飞船发射方法,它使得载人飞船利用电磁、超导技术进行环形加速的太空发射成为可能。

7.本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现:

8.基于电磁技术的环形发射轨道,包括:

9.加速管道,所述加速管道为周长不小于18公里的环形闭合管道,所述加速管道内设置温度不高于零下180度的真空环境,所述管道内沿其轴向阵列布置有外线圈,所述加速管道设有沿其周向延伸的加速电磁轨道;

10.上升管道,所述上升管道为向上扬起且长度不小于18公里的弧形管道,所述上升管道内设置温度不高于零下180度的真空环境,所述上升管道的底端与加速管道相连通,所述上升管道的顶端的出口向上设置,所述上升管道内也沿其延伸方向阵列布置有外线圈,所述上升管道内设有沿其延伸方向设置的上升电磁轨道,所述上升电磁轨道与加速电磁轨道相连通;

11.装载桶,所述装载桶上缠绕阵列有内线圈,所述装载桶上固定有与加速电磁轨道相配合的超导体滑块,所述装载桶内用于固定和释放飞船。

12.进一步的,所述超导体滑块为钇钡铜氧化物滑块。

13.进一步的,所述加速管道内设置真空环境,且内部温度通过液氮冷却至零下196℃。

14.进一步的,每个所述外线圈内安装有光电传感器,所述光电传感器用于判断和反馈装载桶的位置。

15.进一步的,所述装载桶内设有飞船装载平台,所述飞船装载平台上设有飞船固定板,所述飞船固定在飞船固定板上,所述飞船固定板能够通过远程控制系统控制与飞船的锁定和分离。

16.进一步的,所述加速电磁轨道的底端设有分轨接口,所述分轨接口的一端设有第一分轨接头,所述分轨接口的另一端设有分轨端,

17.所述上升电磁轨道与加速轨道的连接处设有第二分轨接头,所述第一分轨接头和第二分轨接头均能够与分轨端相连接,以供超导体滑块通过。

18.一种基于电磁技术的飞船发射方法,包括以下步骤:

19.通过电磁力获得加速度,并通过重复足够圈数的环形加速获得足够的上升速度;

20.自环形运行轨迹分轨为上升运行轨迹,通过惯性将飞船送出大气层;

21.飞船利用携带燃料到达目标轨道。

22.对比现有技术,本发明的有益效果在于:

23.综合利用电磁、超导技术进行环形加速的太空发射方法。飞船的速度大小由飞船在环形管道内加速的圈数决定。理论上飞船在环形管道内的加速的圈数足够多,剔除材料科学和能源供应的限制,该发射系统可以给飞船提供的初始速度将是非常惊人的。更重要的是,使飞船上的人不会产生加速度过载。

附图说明

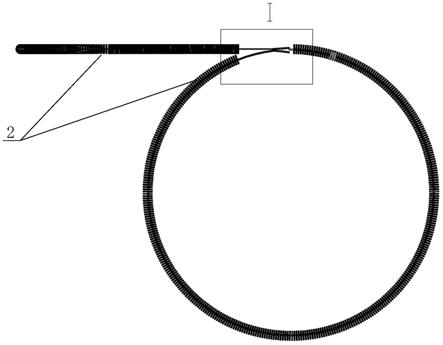

24.附图1是本发明的加速管道和上升管道内部结构的俯视图(不包含加速管道和上升管道)。

25.附图2是本发明的附图1的i部放大图。

26.附图3是本发明的局部结构示意图。

27.附图4是本发明整个装置的鸟瞰图。

28.附图5是本发明的装载桶示意图。

29.附图6是本发明外线圈示意图。

30.附图7是本发明发射流程示意图。

31.附图中所示标号:

32.1、加速管道;2、外线圈;3、加速电磁轨道;4、上升管道;5、上升电磁轨道;6、装载桶;7、内线圈;8、超导体滑块;9、飞船装载平台;10、飞船固定板;11、第一分轨接头;12、分轨端;13、第二分轨接头;14、飞船;15、光电传感器;16、机房。

具体实施方式

33.下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所限定的范围。

34.实施例1:基于电磁技术的环形发射轨道

35.1)加速管道1

36.建造一个直径20公里的环线加速管道1,将管道抽真空,液氮冷却至零下196℃。

37.飞船14的加速方法使用了感应线圈炮的原理。在加速管道1内设置由成百上千个外线圈2组成的外线圈2阵列,每个外线圈2边缘都设置一个光电传感器15用于检测飞船14的位置,所有传感器都接入单片机。每个外线圈2的供电断电电流大小都由单片机控制。

38.2)上升管道4

39.一个与环形加速管道1相连接的长度20公里长的上升发射管道,将管道抽真空,液氮冷却至零下196℃。他能够与加速管道1相连通。

40.飞船14的加速方法使用了感应线圈炮的原理。在上升管道4内也同样的设置由成百上千个外线圈2组成的外线圈2阵列,每个外线圈2边缘都设置一个光电传感器15用于检测飞船14的位置,所有传感器都接入单片机。每个外线圈2的供电断电电流大小都由单片机控制。也就是说,上升管道4和加速管道1在外线圈2及其结构、以及内环境上是一致的。

41.3)装载桶6

42.所述装载桶6上缠绕阵列有内线圈7,为了保证磁耦合最紧密,装载桶6与外线圈2同轴心。装置桶相当于感应线圈炮的电枢。内线圈7和外线圈2选择由铜、铝等非铁磁性导体。

43.装载桶6的外部固定有超导体滑块8(钇钡铜氧化物),超导体滑块8安置在由电磁铁构成的轨道上。环线加速管道1内的超低温使超导体滑块8达到超导体的临界温度达到超导状态,由此产生的迈斯纳效应使超导体滑块8悬浮于轨道上方,在超导体滑块8上的装载桶6随之也被托举起来。由于环线加速管道1内没有空气,就没有了空气阻力。装载桶6被超导体滑块8托举处于悬浮状态,装载桶6被加速时就没有了摩擦力。环线加速管道1内的超低温又使整个发射系统的散热问题得以解决。

44.将飞船14放置在装载桶6中间,具体的安装方式在本示例中,如附图所示是固定在飞船14装载平台9上的飞船14固定板10上,飞船14固定板10能够根据系统远程控制与飞船14的分离,从而能够将装载桶6保留在上升管道4内,而飞船14获得足够的速度,依靠惯性实现发射升空。

45.4)机房16

46.用于放置控制整套装置的单片机等控制系统。

47.对上述发射进行理论解释为:

48.给机房16内的单片机供电后,单片机根据光电传感器15返回的信号控制装载桶6上方的外线圈2里面脉冲电流的通断电。当外线圈2突然加上电流时,外线圈2与装载桶6上的线圈之间产生互感,在装载桶6上的多扎闭合线圈会产生相应的感应电流,产生洛伦兹力。装载桶6所受力的大小可表示为:

49.f=i

f

·

i

p

·

dm/dx

50.f为洛伦兹力(n);

51.i

f

为外线圈2中的电流强度(a);

52.i

p

为装载桶6线圈中的电流强度(a);

53.m为外线圈与内线圈的互感(h);

54.dm/dx为互感梯度(h/m)。

55.下面结合使用过程,对上述结构进行进一步的解释:

56.发射时由单片机控制依次给加速线圈供电断电,于是产生沿环形加速管道1运动的磁场,这个磁场与装载桶6线圈中感应电流激励的磁场相互作用,产生连续的加速力,从而使装载桶6不断加速运动。由单片机根据光电开关返回的信号控制装载桶6在环形管道内的加速度的大小和加速的圈数,单片机以人体可以承受为准进行控制。达到理想速度后,单片机控制环形加速轨道的道岔系统分离,上升轨道的道岔系统接入。(这个道岔系统可以利用高铁或单轨列车的道岔系统)。装载桶6和飞船14被引导至上升轨道。接近发射口时,飞船14固定板10由单片机控制解除与飞船14的锁定,并沿着转轴自动倒下。接着单片机控制开启发射口上的密封舱门,并交换装载桶6上方线圈的正负极,装载桶6随之减速至停止在上升管道4内。而装载桶6内的飞船14因为自身惯性高速飞出管道。

57.实施例2:基于电磁技术的环形发射轨道

58.具体的发射方法为:

59.由单片机控制依次给加速线圈供电断电,于是产生沿环形加速管道1运动的磁场,这个磁场与装载桶6线圈中感应电流激励的磁场相互作用,产生连续的加速力,从而使装载桶6不断加速运动;

60.达到理想速度后,单片机控制环形加速轨道的道岔系统分离,上升轨道的道岔系统接入,装载桶6和飞船14被引导至上升轨道;

61.接近发射口时,飞船14固定板10由单片机控制解除与飞船14的锁定,装载桶6内的飞船14因为自身惯性高速飞出管道;

62.飞船14高速飞出大气层后,由飞船14自身携带的燃料进行变更轨道。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1