一种基于环射流技术的改善型中心射流泵的制作方法

[0001]

本发明涉及射流泵技术领域,具体为一种基于环射流技术的改善型中心射流泵。

背景技术:

[0002]

射流泵是一种利用高速流体作为工作动力,通过流体之间的粘性摩擦实现对低速流体进行抽吸、混合和输送的流体机械。射流泵自身没有运动部件,具有结构简单、成本较低、安装维护方便、密封性能好、工作可靠等一系列独特优点。因此射流泵被广泛应用于农牧渔业、水利、电力、交通运输、石油及地质勘探等国民经济生产的各个领域之中,尤其适用于水下、高温、高压、放射、腐蚀等特殊场合,能产生巨大的经济效益和社会效益。

[0003]

中心射流泵的结构如图1所示,其喷嘴布置在其中心轴线处,被吸液管道环绕在喷嘴周围形成环形吸入室,由工作水管、中心喷嘴、吸入室、吸水管、喉管入口段、喉管、扩散管和出水管组成;工作水管和中心喷嘴相连,中心喷嘴安装在吸入室中,吸入室的一端连接有吸水管,吸入室另一端依次连接有喉管入口段、喉管、扩散管、出水管。

[0004]

研究表明,当中心射流泵在大流量比工况(接近极限工况)运行时,喉管内压力降低,会出现空化现象,极大地降低了射流泵的性能;当中心射流泵在小流量比工况运行时,喉管内前端位置的混合吸入液存在回流现象,极大地降低了射流泵的运行效率。这些因素一直制约着中心射流泵技术的发展和应用。

[0005]

因此,提高中心射流泵运行性能是其设计理论中的核心问题,国内外学者也提出了不少改进技术和结构形式,如现有的脉冲射流泵、多喷嘴射流泵等。实践表明:采用脉冲射流泵可以提高射流泵的效率,但却需要增加脉冲装置系统;采用多喷嘴可以增加工作液和被吸液的接触面并能缩短喉管长度,从而提高射流泵的效率,但多喷嘴结构对射流泵运行性能的影响较大。以上改进技术和结构形式对提高射流泵效率具有促进作用,但并没有改善极限流量比工况下射流泵空化问题。

技术实现要素:

[0006]

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于环射流技术的改善型中心射流泵,其在运行时可自动缓解射流泵在小流量比工况运行时喉管内存在的回流现象以及在大流量比工况运行时由于喉管内压力降低而产生的空化问题,从而提高射流泵的运行性能。

[0007]

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:

[0008]

一种基于环射流技术的改善型中心射流泵,包括工作水管、中心喷嘴、吸水管、吸入室、喉管入口段、喉管、扩散管和出水管,工作水管和中心喷嘴相连,中心喷嘴安装在吸入室内,吸入室的一端连接有吸水管,吸入室另一端依次连接有喉管入口段、喉管、扩散管、出水管;

[0009]

还包括组合管套装置,所述组合管套装置包括环形套管、工作水管岔管、吸水管岔管、控制阀a、控制阀b、止回阀和流量调节阀;

[0010]

所述环形套管包括内管、外管和挡流板,所述内管与外管同心设置,所述外管套设于所述内管外,所述外管的内壁与所述内管的外壁之间形成有环形通道,所述外管的一端与所述内管的一端通过所述挡流板连接;

[0011]

所述内管靠近所述挡流板的一端与所述喉管入口段远离所述吸入室的一端连通,所述外管远离所述挡流板的一端与所述喉管靠近所述喉管入口段的一端连通;

[0012]

所述工作水管岔管的两端分别与所述工作水管和所述环形通道连通,所述工作水管岔管上设置有所述控制阀a和流量调节阀,所述流量调节阀用于调节工作水管流向工作水管岔管的流量;

[0013]

所述吸水管岔管的两端分别与所述吸水管和所述环形通道连通,所述吸水管岔管上设置有所述控制阀b和止回阀,所述止回阀用于使水流仅能从所述控制阀b向所述环形通道方向单向流动;

[0014]

还包括控制器和测压传感器,所述测压传感器用于测量工作水管岔管和吸水管岔管管内的水压,所述控制器分别与所述测压传感器、控制阀a、控制阀b电联。

[0015]

具体实施时,

[0016]

所述内管的直径与喉管直径一致,且所述内管和喉管同轴线设置,共同组成本改善型中心射流泵的喉管。

[0017]

所述工作水管岔管的直径是所述工作水管直径的0.2-0.6倍。

[0018]

所述工作水管岔管的直径与所述吸水管岔管的直径相同。

[0019]

所述环形套管出口端和喉管连接处收缩段夹角为10

°

至25

°

。

[0020]

本发明的有益效果是:

[0021]

本发明一种基于环射流技术的改善型中心射流泵,在现有射流泵的基础上增设了组合管套装置,所述组合管套装置包括环形套管、工作水管岔管、吸入管岔管、控制阀a、控制阀b、止回阀、流量调节阀和测压传感器,射流泵在工作时,控制阀a和b装置内的测压传感器实时监测工作水管岔管和吸水管岔管的管内压力。当射流泵在小流量比工况运行时,自动通过控制阀a控制工作液从喉管内提携被吸液,可明显增大对被吸液的卷吸能力,极大地改善了喉管入口处回流现象,从而可以提高射流泵的效率;当该射流泵在大流量比工况运行时,自动通过控制阀b将具有一定流速和压力的液体注入喉管内,可提高喉管内部的压力,起到改善喉管内空化影响的作用,从而提高运行性能。

[0022]

本发明所述中心射流泵,与目前使用较多的传统中心射流泵和环形射流泵相比较,其结构所需部件增加不多,且工艺加工容易实现,因此具有较为广泛的应用前景。

附图说明

[0023]

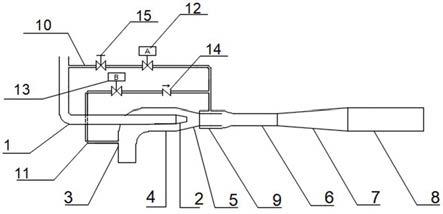

图1为现有的中心射流泵结构示意图;

[0024]

图2为本发明一种基于环射流技术的改善型中心射流泵的结构示意图;

[0025]

图3为本发明一种基于环射流技术的改善型中心射流泵中环形套管的结构剖视图;

[0026]

图4为现有中心射流泵在小流量比工况运行状态下喉管部位被吸液回流现象的示意图;

[0027]

图5为现有中心射流泵在大流量比工况运行状态下喉管部位空化现象的示意图;

[0028]

图6为本发明一种基于环射流技术的改善型中心射流泵在小流量比工况运行时喉管部位的水流状态示意图;

[0029]

图7为本发明一种基于环射流技术的改善型中心射流泵在正常流量比工况运行时喉管部位的水流状态示意图;

[0030]

图8为本发明一种基于环射流技术的改善型中心射流泵在大流量比工况运行时喉管部位的水流状态示意图。

具体实施方式

[0031]

下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。

[0032]

如图1所示,现有技术中常规的中心射流泵包括工作水管1、中心喷嘴2、吸入室4、吸水管3、喉管入口段5、喉管6、扩散管7和出水管8,工作水管1和中心喷嘴2相连,中心喷嘴2安装在吸入室4内,吸入室4的一端连接有吸水管3,吸入室4另一端依次连接有喉管入口段5、喉管6、扩散管7和出水管8。其工作时,作用于被吸液的接触面为中心喷嘴射流的圆柱面,作用面积相对较小,当工作液与被吸液两股流体混合时产生的能量损失较大,在实际应用时存在效率不高的缺点。在实际应用中,该中心射流泵存在运行工况变化后其性能容易变差的不足之处,经研究,其具体表现在当中心射流泵在小流量比工况运行时,喉管6内压力值高于正常流量比工况时的压力值,喉管6内前端位置的混合吸入液存在回流现象(如图4所示),极大地降低了射流泵的运行效率;当中心射流泵在大流量比、极限工况运行时,喉管6内前端位置产生较大的负压,喉管6内存在空化现象(如图5所示),射流泵的整体运行性能偏低。

[0033]

对此,如图2所示,本发明一种基于环射流技术的改善型中心射流泵,在现有中心射流泵基础上,增设置了组合管套装置。该组合管套装置包括环形套管9、工作水管岔管10、吸水管岔管11、控制阀a12、控制阀b13、止回阀14和流量调节阀15。

[0034]

如图3所示,环形套管9包括内管151、外管152和档流板153,内管151与外管152同心设置,外管152套设于内管151外,外管152的内壁与内管151的外壁之间形成有环形通道,外管152的一端与内管151的一端通过档流板153连接。内管151靠近档流板153的一端与喉管入口段5远离吸入室4的一端连通,外管152远离档流板153的一端与喉管6靠近喉管入口段5的一端连通。如图6至图8所示,通过增设环形套管9,在原有中心射流的基础上还增加了环形射流的通道,结合相应的控制策略可有效的改善混合吸入液存在回流现象以及喉管内空化的现象,提高射流泵的整体性能。

[0035]

在实施时,工作水管岔管10的两端分别与工作水管1和环形通道连通,工作水管岔管10上设置有流量调节阀15和控制阀a12;吸入管岔管11的两端分别与吸水管3和环形通道连通,吸入管岔管11上设置有控制阀b13和止回阀14,止回阀14用于使水流仅能从控制阀b13向环形通道方向单向流动。还设置控制器和测压传感器,测压传感器用于测量工作水管岔管10和吸水管岔管11管内的水压,所述控制器分别与所述测压传感器、控制阀a12、控制阀b13电联。在实施时,上述流量调节阀15设置在控制阀a12靠近工作水管1的一侧,用于调节校准工作水管1流向工作水管岔管10的流量大小,上述控制阀a12、控制阀b13均可选用测压控制阀门,其包括测压传感器和自动控制阀门,控制阀a12内测压传感器用于监测工作水

管岔管10内的水压,并通过测得的水压值控制控制阀a12阀门的开闭;控制阀b13内测压传感器用于监测吸入管岔管11内的水压,并通过测得的水压值控制控制阀b13阀门的开闭。

[0036]

当该射流泵在正常流量比工况时,工作水管岔管10上的控制阀a12与吸入管岔管11上的控制阀b13都处于关闭状态,此时射流泵的整体工作状态跟传统的中心射流泵工作状态一致。然而在实际应用中,该正常工作状态并不能一直持续,其运行条件会发生变化、偏离设计流量工况,因此本发明通过控制阀a12和控制阀b13动态调节的方式使射流泵一直处于高性能的运行状态下。

[0037]

具体是,分别设定控制阀a12的阀门开启压力值为fa,控制阀b13的阀门开启压力值fb。

[0038]

当中心射流泵在大流量比工况运行时,喉管6内部会产生较大的负压而出现空化现象,如图5所示。当控制阀b13的测压传感器实时监测吸水管岔管内部的水压值低于fb时,控制阀b13的阀门自动开启,此时被吸液体在吸水管3分流,一部分通过吸水管岔管11直接输送至环形套管9内形成环状流,然后补入喉管6前端,从而提高喉管6内的压力,改善喉管内空化现象,从而提高射流泵运行性能。此时控制阀a12的测压传感器监测到的压力值低于fa,控制阀a12的阀门继续保持关闭状态。

[0039]

当中心射流泵在小流量比工况运行时,喉管6内被吸液与工作液速度差较大,会产生回流现象,此时喉管内压力高于正常流量比工况时压力,如图4所示。当控制阀a12的测压传感器实时监测工作水管岔管内部的水压值高于fa时,控制阀a12的阀门自动开启,工作液在工作水管1上分流,一部分通过工作水管岔管10输送到环形套管9的环形通道,进而射入喉管6内,能够实现中心喷嘴2和环形通道同时提携被吸液,增大工作液对被吸液的卷吸能力,改善喉管内回流现象,从而提高中心射流泵的传能效率和运行性能。此时因控制阀b13的测压传感器监测到吸水管岔管的压力值高于fb,控制阀b13的阀门处于关闭状态,同时因止回阀14的作用,参与环形射流的工作液并不会向控制阀b13方向流动。

[0040]

在实施时,内管151的直径d

hn

与喉管6直径d

t

一致,即d

hn

=d

t

,且内管圆心和喉管圆心在同一水平轴线上。

[0041]

环形外管152的直径d

hw

,可根据环形面积比确定:

[0042][0043]

式中:a

t

为喉管断面面积;a

jh

为环形断面面积;d

t

为喉管断面直径;d

hw

为环形外管直径;d

hn

为环形内管直径;d

t

为内管管壁厚度,一般取2-4mm。结合相关研究资料,环形面积比m

h

取2~3为宜。

[0044]

由环形面积比公式得出:

[0045][0046]

进而根据已知的喉管6直径可以确定环形外管152的直径d

hw

。

[0047]

在本实施例中,内管151的直径与外管152的直径比为0.85。通过流量调节阀15,可以控制外管出口的流速与中心工作液出口的流速相接近,能够使得环形工作液与中心工作液对被吸液的提携作用相当,优化水力条件,提高装置的运行性能。

[0048]

在实施时,工作水管岔管10的直径d

p

与所述工作水管1的直径d

o

比为d

p

=(0.2-0.6)d0。本实施例中,设置工作水管岔管10的直径为0.4倍工作水管1的直径。

[0049]

在实施时,所述工作水管岔管10的直径d

p

与所述吸水管岔管11的直径d

c

相同,即d

p

=d

c

。通过该设置,可以使吸水管岔管末尾端与工作水管岔管连接处的管道内液体有较为稳定流通状态。

[0050]

在实施时,环形套管9出口端和喉管6连接处收缩段夹角为α。实验研究表明,当收缩角α<10

°

时,较长的收缩段会增加沿程摩擦损失;当收缩角α>25

°

时,环形工作液与被吸液存在明显碰撞,液体紊动较强,混掺效果变差。因此,环形套管9出口端和喉管6连接处收缩段夹角宜为α=10

°-

25

°

,以α=15

°

使性能最佳,通过该设置,可以尽量减小环形套管内液体的出流与喉管来流冲击产生的损失。

[0051]

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1