一种带电设备的制作方法

[0001]

本发明涉及电力设备领域,尤其涉及一种带电设备。

背景技术:

[0002]

随着电网的建设与发展,需要在室外区域设置许多供电设备、监控设备、变电设备等带电设备,然而近年来发生了许多社会人员涉水触电事故,引发了公众的关注。

[0003]

特别是在城镇中,由于降雨等原因导致室外发生积水现象,进而导致漏电事故的发生概率提高,加之许多社会人员缺乏对漏电事故的认识,导致事故发生。为此,近几年来供电企业不断对漏电隐患进行排查,并对公众展开教育,但效果甚微,导致目前现有的带电设备仍具有较高的安全风险。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的在于提供一种带电设备,来解决目前带电设备具有较高的安全风险的问题。

[0005]

为达此目的,本发明采用以下技术方案:

[0006]

一种带电设备,包括:

[0007]

带电设备本体;

[0008]

状况检测装置,用于检测当前带电设备本体的运行状况,并设定安全间距;

[0009]

距离检测装置,用于检测人体与所述带电设备本体之间的间距,并获得间距值;

[0010]

告警装置,用于当所述间距值小于设定的安全间距时发出警报。

[0011]

可选地,所述状况检测装置包括湿度传感器、第一安全间距设定模块及获取的湿度与设定的安全间距之间的第一对应关系;

[0012]

所述湿度传感器,用于获取所述带电设备本体所处环境的湿度;

[0013]

所述第一安全间距设定模块,用于根据获取的湿度和所述第一对应关系设定对应的安全间距。

[0014]

可选地,所述状况检测装置包括雨量传感器、第二安全间距设定模块及获取的降雨量与设定的安全间距之间的第二对应关系;

[0015]

所述雨水触发器,用于获取所述带电设备本体所处环境的降雨量;

[0016]

所述第二安全间距设定模块,用于根据获取的降雨量和所述第二对应关系设定对应的安全间距。

[0017]

可选地,所述状况检测装置包括漏电检测器、第三安全间距设定模块及获取的漏电电流与设定的安全间距之间的第三对应关系;

[0018]

所述漏电检测器,用于获取所述带电设备本体当前的漏电电流;

[0019]

所述第三安全间距设定模块,用于根据获取的漏电电流和所述第三对应关系设定对应的安全间距。

[0020]

可选地,所述距离检测装置包括红外感应器;

[0021]

所述红外感应器,用于检测人体与所述带电设备本体之间的间距,并获得所述间距值。

[0022]

可选地,所述告警装置包括语音告警装置和/或发光告警装置;

[0023]

所述语音告警装置,用于当所述间距值小于设定的安全间距时发出语音警报;

[0024]

所述发光告警装置,用于当所述间距值小于设定的安全间距时发出灯光警报。

[0025]

可选地,所述带电设备本体的底部设置有防靠近装置;

[0026]

所述防靠近装置包括雨量触发器和充气式围栏;

[0027]

所述雨量触发器,用于当降雨量达到触发值时触发所述充气式围栏;

[0028]

所述充气式围栏,用于当被所述雨量触发器触发后膨胀并隔离所述带电设备本体。

[0029]

可选地,所述充气式围栏的充气口连接有储气仓;所述充气口与所述储气仓之间连接有管路,所述管路开设有开口;

[0030]

当降雨量没有达到触发值时,所述雨量触发器封堵所述管路;

[0031]

当降雨量达到触发值时,所述雨量触发器封堵所述管路的开口,以连通所述管路。

[0032]

可选地,所述雨量触发器包括相互连通的量雨腔体和压力腔体;

[0033]

所述压力腔体内套设有浮动装置,所述浮动装置的一端与所述压力腔体滑动连接,所述浮动装置的另一端固定连接有触发块;所述触发器开设有触发槽;

[0034]

所述触发块与所述管路之间设置有触发器;

[0035]

当所述压力腔体内的水压达到触发值时,所述触发槽与所述触发器位于同一高度,所述触发器的一端滑入所述触发槽,另一端封堵所述管路的开口。

[0036]

可选地,所述触发器包括触发固定座和触发滑杆;

[0037]

所述触发滑杆可活动地穿设所述触发固定座;

[0038]

所述触发滑杆靠近所述触发块的块状端部与所述触发固定座之间设置有压簧;所述压簧的一端与所述触发固定座抵接,另一端与所述触发滑杆靠近所述触发块的块状端部抵接;

[0039]

所述触发滑杆远离所述触发块的块状端部,用于封堵所述管路且用于当所述压力腔体内的水压达到触发值时封堵所述管路的开口。

[0040]

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0041]

本发明提供的带电设备,通过状况检测装置检测当前带电设备本体的运行状况并设定安全间距,并通过距离检测装置检测人体与所述带电设备本体之间的间距并获得间距值,最后当间距值小于设定的安全间距时通过告警装置发出警报提醒人员请勿靠近,从而从根本上减少社会人员接触到带电设备的现象,提高了带电设备的安全性,减少了安全隐患。

附图说明

[0042]

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0043]

本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0044]

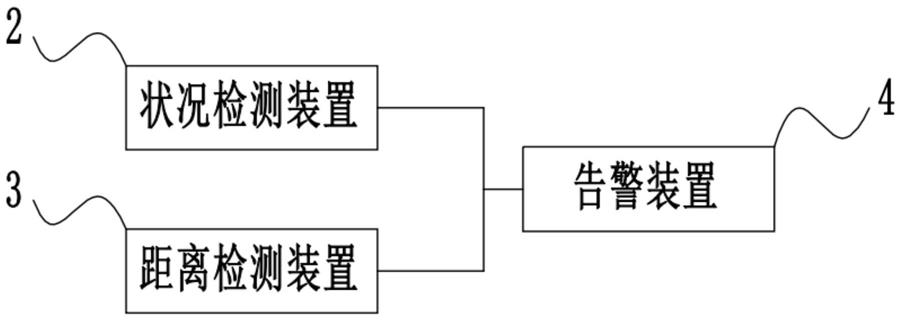

图1为本发明实施例提供的带电设备的电连接结构示意图;

[0045]

图2为本发明实施例提供的带电设备的整体结构示意图;

[0046]

图3为图2在a处的局部放大结构示意图;

[0047]

图4为图2在b处的局部放大结构示意图。

[0048]

图示说明:1、带电设备本体;2、状况检测装置;3、距离检测装置;4、告警装置;5、防靠近装置;51、雨量触发器;511、量雨腔体;512、压力腔体;513、浮动装置;514、触发块;515、触发器;5151、触发固定座;5152、触发滑杆;52、充气式围栏;53、储气仓。

具体实施方式

[0049]

为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0050]

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。需要说明的是,当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中设置的组件。

[0051]

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

[0052]

请参考图1至图4,图1为本发明实施例提供的带电设备的电连接结构示意图,图2为本发明实施例提供的带电设备的整体结构示意图,图3为图2在a处的局部放大结构示意图,图4为图2在b处的局部放大结构示意图。

[0053]

本实施例提供的带电设备,能够自主发出警报,防止社会人员靠近,本实施例中的带电设备以设置在室外的变电箱作说明,需要理解的是,也包括供电设备、监控设备等带电设备。

[0054]

如图1所示,本实施例的带电设备包括:

[0055]

带电设备本体1;

[0056]

状况检测装置2,用于检测当前带电设备本体1的运行状况,并设定安全间距;其中,运行状况包括带电设备本体1是否发生断电、是否被水淹没等判断情况,并根据运行状况与安全间距之间的对应关系设定相对应的安全间距;

[0057]

距离检测装置3,用于检测人体与带电设备本体1之间的间距,并获得间距值;

[0058]

告警装置4,用于当间距值小于设定的安全间距时发出警报。

[0059]

具体地,通过状况检测装置2检测当前带电设备本体1的运行状况并设定安全间距,并通过距离检测装置3检测人体与所述带电设备本体1之间的间距并获得间距值,最后

当间距值小于设定的安全间距时通过告警装置4发出警报提醒人员请勿靠近,从而从根本上减少社会人员接触到带电设备的现象,提高了带电设备的安全性,减少了安全隐患。

[0060]

在一个具体的实施例中,状况检测装置2包括湿度传感器、第一安全间距设定模块及获取的湿度与设定的安全间距之间的第一对应关系;

[0061]

湿度传感器,用于获取带电设备本体1所处环境的湿度;

[0062]

第一安全间距设定模块,用于根据获取的湿度和第一对应关系设定对应的安全间距。示例性的,设定的安全间距与湿度呈负相关,湿度越大,设定间距越小。

[0063]

在另一个具体的实施例中,状况检测装置2包括雨量传感器、第二安全间距设定模块及获取的降雨量与设定的安全间距之间的第二对应关系;

[0064]

雨水触发器,用于获取带电设备本体1所处环境的降雨量;

[0065]

第二安全间距设定模块,用于根据获取的降雨量和第二对应关系设定对应的安全间距。示例性的,设定的安全间距与降雨量呈负相关,降雨量越大,设定的安全间距越小。

[0066]

在另一个具体的实施例中,状况检测装置2包括漏电检测器、第三安全间距设定模块及获取的漏电电流与设定的安全间距之间的第三对应关系;

[0067]

漏电检测器,用于获取带电设备本体1当前的漏电电流;

[0068]

第三安全间距设定模块,用于根据获取的漏电电流和第三对应关系设定对应的安全间距。示例性的,设定的安全间距与漏电电流呈负相关,漏电电流越大,设定的安全间距越小。

[0069]

在上述实施例的基础上,可以建立安全间距的设定函数,其输入为湿度、降雨量及漏电电流,输出为安全间距,分别考虑湿度、降雨量及漏电电流对安全间距影响,并根据实际制定湿度安全系数、降雨量安全系数及漏电电流安全系数,使得设定的安全间距能充分考虑湿度、降雨量及漏电电流的影响,保证带电设备的安全范围,减少安全隐患。

[0070]

具体地,距离检测装置3包括红外感应器;

[0071]

红外感应器,用于检测人体与带电设备本体1之间的间距,并获得间距值。

[0072]

具体地,告警装置4包括语音告警装置和/或发光告警装置;

[0073]

语音告警装置,用于当所述间距值小于设定的安全间距时发出语音警报;

[0074]

发光告警装置,用于当所述间距值小于设定的安全间距时发出灯光警报。

[0075]

在上述实施例的基础上,如图2所示,带电设备本体1的底部设置有防靠近装置5。

[0076]

防靠近装置5包括雨量触发器51和充气式围栏52。

[0077]

雨量触发器51,用于当降雨量达到触发值时触发充气式围栏52。

[0078]

充气式围栏52,用于当被雨量触发器51触发后膨胀并隔离带电设备本体1。

[0079]

具体地,通过雨量触发器51在降雨量达到触发值后触发充气式围栏52,使得充气式围栏52升起,起到物理间隔社会人员和带电设备本体1的效果,减少了安全隐患;并且采用充气式围栏52,减少了对电力和电子元器件的依赖,面对在暴风雨、雷暴雨等恶劣天气时可能出现的内部局部断电情况也能起到良好的警示作用,提高了带电设备的安全性。

[0080]

进一步地,如图3所示,充气式围栏52的充气口连接有储气仓53;充气口与储气仓53之间连接有管路,管路开设有开口。

[0081]

当降雨量没有达到触发值时,雨量触发器51封堵管路。

[0082]

当降雨量达到触发值时,雨量触发器51封堵管路的开口,以连通管路。具体地,雨

量触发器51在平时起到封堵管路的作用,一旦降雨量达到触发值时,雨量触发器51可以移动解除对管路的封堵并连通管路,使得充气式围栏52充气膨胀。

[0083]

进一步地,如图3所示,雨量触发器51包括相互连通的量雨腔体511和压力腔体512。其中,量雨腔体511和压力腔体512均为雨量触发器51壳体的腔体,量雨腔体511的顶部开有用于接收雨的孔,量雨腔体511的底部高于压力腔体512的底部,量雨腔体511与压力腔体512之间有液体通道。

[0084]

压力腔体512内套设有浮动装置513,浮动装置513的一端与压力腔体512滑动连接,浮动装置513的另一端固定连接有触发块514;触发器514开设有触发槽。其中,浮动装置513包括浮动杆和压簧,压力腔体512内凸设有承载该压簧的承载块,承载块为圆环状;浮动杆的顶部与压力腔体512滑动连接,另一端穿设承载块的内圈;压簧穿过浮动杆的杆部,压簧的一端承载雨承载块上,另一端与浮动杆的顶部抵接。

[0085]

触发块514与管路之间设置有触发器515。

[0086]

当压力腔体512内的水压达到触发值时,触发槽与触发器515位于同一高度,触发器515的一端滑入触发槽,另一端封堵管路的开口。

[0087]

进一步地,如图3和图4所示,触发器515包括触发固定座5151和触发滑杆5152。

[0088]

触发滑杆5152可活动地穿设触发固定座5151。

[0089]

触发滑杆5152靠近触发块514的块状端部与触发固定座5151之间设置有压簧;压簧的一端与触发固定座5151抵接,另一端与触发滑杆5152靠近触发块514的块状端部抵接。

[0090]

触发滑杆5152远离触发块514的块状端部,用于封堵管路且用于当压力腔体512内的水压达到触发值时封堵管路的开口。

[0091]

示例性的,随着雨量的增加,量雨腔体511的雨水从液体通道中流入压力腔体512,并且随着雨量的增加,雨水充满压力腔体512并在量雨腔体511中上升,从而水压上升,使浮动装置513克服压簧的作用下沉;使得触发块514下沉,并使得触发槽对准触发滑杆5152;进而,触发滑杆5152靠近触发块512的端部不再被处触发块514限制,从而滑入触发槽中,触发滑杆5152远离触发块512的端部不再封堵管路,而是封堵管路的缺口,使得储气仓53和充气式围栏52连通,令充气式围栏52充气膨胀,起到物理隔离的效果。

[0092]

综上所述,本实施例提供的带电设备具有电子式和非电子式的两种安全措施,减少了安全隐患,能有效面对极端天气,具有很高的安全性,能有效防止公众的生命受到危害。

[0093]

以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1