触控模块的制作方法

1.本揭露内容是有关于一种触控模块,且特别是有关于一种具有高阻水性、高吸水性及高灵敏度的触控模块。

背景技术:

2.近年来,随着触控技术的发展,由于透明导体可同时让光穿过并提供适当的导电性,因此常应用于许多显示或触控相关的装置中。一般而言,透明导体可为各种金属氧化物,例如氧化铟锡(ito)、氧化铟锌(izo)、氧化镉锡(cto)或掺铝氧化锌(azo)。然而,这些金属氧化物所制成的薄膜并无法满足显示装置的可挠性需求。因此,现今发展出多种可挠性的透明导体,例如使用金属纳米线等材料所制作的透明导体。

3.然而,以金属纳米线制成的显示或触控装置尚有许多需要解决的问题。举例而言,当使用金属纳米线制作触控电极时,为了满足显示或触控装置的高电容需求,常选用高介电常数的材料作为显示或触控装置的光学胶层,而由于高介电常数的材料通常具有较佳的吸水性,因此往往导致环境中的水气/湿气入侵,使得显示或触控装置中的金属纳米线发生电致迁移,造成金属纳米线的可靠性不足,进而导致装置的短路(short)或断路(open)。

技术实现要素:

4.为了克服水气入侵速度过快造成金属纳米线发生电致迁移的问题,本揭露提供一种具有至少两层光学透明胶层的触控模块,透过调整两层光学透明胶层各自的特性(例如,介电常数或厚度等),可降低水气由环境入侵的机率,并使得触控模块保有高电容特性。如此一来,可避免金属纳米线发生电致迁移或减缓金属纳米线发生电致迁移的时间,进而达到改善产品信赖性测试的规格要求,并确保触控模块具有高的触控灵敏度。

5.根据本揭露一些实施方式,触控模块包括基板、触控感应层、第一透明胶层以及第二透明胶层。基板具有可视区及围绕可视区的周边区。触控感应层设置于基板上且位于可视区。第一透明胶层设置于触控感应层上,且第一透明胶层的介电常数值介于1.5至3.0之间。第二透明胶层设置于第一透明胶层上,且第二透明胶层的介电常数值介于3.0至8.0之间。

6.在本揭露一些实施方式中,触控感应层包括基质及分布于基质中的多个金属纳米结构,且第一透明胶层接触触控感应层。

7.在本揭露一些实施方式中,第一透明胶层的厚度介于10μm至1000μm之间。

8.在本揭露一些实施方式中,第一透明胶层的厚度该第二透明胶层的厚度的比值介于0.05至20之间。

9.在本揭露一些实施方式中,触控模块在hs6590测试条件下经历504小时的测试后,具有小于等于0.3%的雾度变化量以及大于等于-0.3%的光穿透率变化量。

10.在本揭露一些实施方式中,触控模块在hs6590测试条件下经历504小时的测试后,在l*a*b*色彩空间中的b*值变化量小于等于0.3。

11.在本揭露一些实施方式中,触控模块在hs6590测试条件下经历504小时的测试后,电阻变化率大于等于-15%且小于等于10%。

12.在本揭露一些实施方式中,触控模块还包括设置于第二透明胶层上的盖板,且盖板的材料包括碱性玻璃。

13.在本揭露一些实施方式中,碱性玻璃可以包括钠玻璃、钾玻璃、钙玻璃或其组合。

14.在本揭露一些实施方式中,触控模块还包括周边线路层,设置于触控感应层与第一透明导电层之间并位于周边区,其中周边线路层与触控感应层构成段差区域,且第一透明导电层覆盖段差区域。

附图说明

15.为让本揭露的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下:

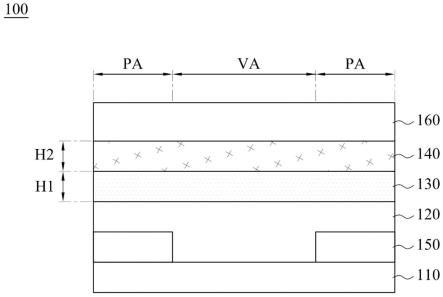

16.图1绘示根据本揭露一些实施方式的触控模块的侧视示意图;

17.图2绘示根据本揭露另一些实施方式的触控模块的侧视示意图;

18.图3绘示根据本揭露另一些实施方式的触控模块的侧视示意图;以及

19.图4绘示根据本揭露另一些实施方式的触控模块的侧视示意图。

20.【符号说明】

21.100,200,300,400:触控模块

22.110,210,310,410:基板

23.120,220,320,420:触控感应层

24.130,230,330,430:第一透明胶层

25.140,240,340,440:第二透明胶层

26.150,250,350,450:周边线路层

27.160,260,360,460:盖板

28.370:透明塑料层

29.va:可视区

30.pa:周边区

31.s:段差区域

32.h1,h2:厚度

具体实施方式

33.以下将以附图揭露本揭露的多个实施方式,为明确地说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本揭露。也就是说,在本揭露部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的,因此不应用以限制本揭露。此外,为简化附图起见,一些已知惯用的结构与元件在附图中将以简单示意的方式绘示。另外,为了便于读者观看,附图中各元件的尺寸并非依实际比例绘示。

34.此外,诸如“下”或“底部”和“上”或“顶部”的相对术语可在本文中用于描述一个元件与另一元件的关系,如图所示。应当理解,相对术语旨在包括除了图中所示的方位之外的装置的不同方位。例如,若一个附图中的装置翻转,则被描述为在其他组件的“下”侧的组件

将被定向在其他组件的“上”侧。因此,示例性术语“下”可包括“下”和“上”的取向,取决于附图的特定取向。类似地,若一个附图中的装置翻转,被描述为在其它元件“下方”的元件将被定向为在其它元件“上方”。因此,示例性术语“下面”可以包括上方和下方的取向。

35.请参阅图1,其是根据本揭露内容一些实施方式的触控模块100的侧视示意图。本揭露内容的触控模块100包括基板110、触控感应层120、第一透明胶层130以及第二透明胶层140。基板110具有可视区va以及位于可视区va周围的周边区pa。在一些实施方式中,触控感应层120设置于基板110上,且由基板110的可视区va延伸至周边区pa。第一透明胶层130设置于触控感应层120上,且由基板110的可视区va延伸至周边区pa,以覆盖触控感应层120。第二透明胶层140设置于触控感应层120上,且由基板110的可视区va延伸至周边区pa,以覆盖第一透明胶层130。换句话说,触控感应层120、第一透明胶层130以及第二透明胶层140依序堆叠于基板110上。在一些实施方式中,触控模块100还可包括周边线路层150,设置于基板110的周边区pa并位于基板110与触控感应层120之间。周边线路层150连接触控感应层120,以实现触控感应层120与周边线路层150的电气搭接。本揭露透过第一透明胶层130以及第二透明胶层140的设置来达到避免水气入侵的效果,以实现保护触控模块100中各种电极(例如,触控感应层120)的目的,并使得触控模块保有高电容特性,以确保触控模块具有高的触控灵敏度。在以下叙述中,将进行更详细的说明。

36.在一些实施方式中,触控感应层120可将触控模块100的触控感应信号传递至位于周边区pa的周边线路层150以进行后续处理。在一些实施方式中,触控感应层120可包括基质以及分布于基质中的多个金属纳米线(亦可称为金属纳米结构)。在一些实施方式中,基质可包括聚合物或其混合物,从而赋予触控感应层120特定的化学、机械以及光学特性。举例而言,基质可提供触控感应层120与其他层别之间良好的粘着性。举另一例而言,基质亦可提供触控感应层120良好的机械强度。在一些实施方式中,基质可包括特定的聚合物,以使触控感应层120具有额外的抗刮擦及抗磨损的表面保护,从而提升触控感应层120的表面强度。上述特定的聚合物可例如是聚丙烯酸酯、环氧树脂、聚胺基甲酸酯、聚硅氧、聚硅烷、聚(硅-丙烯酸)或其组合。在一些实施方式中,基质还可包括界面活性剂、交联剂、稳定剂(例如包括但不限于抗氧化剂或紫外光稳定剂)、聚合抑制剂或上述任意的组合,从而提升触控感应层120的抗紫外线性能并延长其使用寿命。

37.在一些实施方式中,金属纳米线可包括但不限于纳米银线(silver nanowires)、纳米金线(gold nanowires)、纳米铜线(copper nanowires)、纳米镍线(nickel nanowires)或其组合。更详细而言,本文中的“金属纳米线”是一集合名词,其是指包括多个金属元素、金属合金或金属化合物(包括金属氧化物)的金属线的集合。此外,触控感应层120中所包括的金属纳米线的数量并不用以限制本揭露。由本揭露的金属纳米线具有极佳的透光率,因此当触控模块100配置以作为触控显示模块时,金属纳米线可在不影响触控显示模块100的光学性质的前提下提供触控感应层120良好的导电性。

38.在一些实施方式中,单一金属纳米线的截面尺寸(截面的直径)可小于500nm,较佳可小于100nm,且更佳可小于50nm,从而使得触控感应层120具有较低的雾度(haze)。详细而言,当单一金属纳米线的截面尺寸大于500nm时,将使得单一金属纳米线过粗,导致触控感应层120的雾度过高,从而影响可视区va在视觉上的清晰度。在一些实施方式中,单一金属纳米线的纵横比可介于10至100000之间,使得触控感应层120可具有较低的电阻率、较高的

透光率及较低的雾度。详细而言,当单一金属纳米线的纵横比小于10时,可能使得导电网络无法良好地形成,导致触控感应层120具有过高的电阻率,也因此使得金属纳米线须以更大的排列密度(即单位体积的触控感应层120中所包括的金属纳米线的数量)分布于基质中方能提升触控感应层120的导电性,从而导致触控感应层120的透光率过低且雾度过高。应了解到,其他用语例如丝(silk)、纤维(fiber)或管(tube)等同样可具有上述截面尺寸以及纵横比,亦为本揭露所涵盖的范畴。

39.在一些实施方式中,第一透明胶层130及第二透明胶层140可以是具有高透光率的光学透明胶(optically clear adhesive,oca),更进一步而言,第一透明胶层130及第二透明胶层140可例如是液态光学透明胶(liquid optically clear adhesive,loca,俗称水胶)。在一些实施方式中,第一透明胶层130及第二透明胶层140可例如是聚乙烯醇、聚对苯二甲酸乙二醇酯、酚醛树脂、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、间戊二烯、聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、上述任意化合物的衍生物或上述任意化合物/衍生物的组合。如前文所述,本揭露是透过第一透明胶层130以及第二透明胶层140的设置来达到避免水气入侵的效果,并同时确保触控模块100具有高的触控灵敏度。具体而言,本揭露是透过调整/筛选第一透明胶层130及第二透明胶层140各自的介电常数值、厚度以及两者的厚度的比值(比例)来达到避免水气入侵的效果,并同时确保触控模块100具有高的触控灵敏度。

40.首先,针对第一透明胶层130以及第二透明胶层140各自的介电常数值进行说明。由于相较于第二透明胶层140,第一透明胶层130与触控感应电极120之间的距离较小,且第一透明胶层130是直接接触触控感应电极120,因此第一透明胶层130的材料选择与第一透明胶层130是否能够有效地保护触控感应电极120中的金属纳米线密切相关。在一些实施方式中,可选用介电常数值较低的材料作为第一透明胶层130的材料,原因在于介电常数值较低的材料通常具有较小的极性,也因此具有较差的吸水性,故不易吸收环境中的水气,因此当第一透明胶层130是直接接触触控感应电极120时,可避免触控感应电极120中的金属纳米线因水气的影响而发生电致迁移。相对地,介电常数值较高的材料通常具有较佳的吸水性,也因此容易增加离子导电性,使得该材料附近的离子交换或迁移速率增加,进而导致电致迁移的发生。基于上述,本揭露的第一透明胶层130的介电常数值介于1.5至3.0之间,以具有较低的极性以及较差吸水性。详细而言,若第一透明胶层130的介电常数值大于3.0,可能使得第一透明胶层130的吸水性过高,导致环境中的水气易进入至第一透明胶层130中,并进而抵达触控感应电极120而造成触控感应电极120中的金属纳米线发生电致迁移。

41.在一些实施方式中,可选用介电常数值较高的材料作为第二透明胶层140的材料,原因在于介电常数值较高的材料通常可具有较高的电容值,进而可提升触控模块100整体的触控灵敏度。值得说明的是,由于第二透明胶层140与触控感应电极120之间设置有低吸水性的第一透明胶层130,因此即便第二透明胶层140具有较高的介电常数值,仍不易导致触控感应电极120中的金属纳米线发生电致迁移。在一些实施方式中,第二透明胶层140的介电常数值介于3.0至8.0之间,以确保第二透明胶层140具有高的电容值。详细而言,若第二透明胶层130的介电常数值小于3.0,可能使得第二透明胶层130无法提供高的电容值,导致触控模块100整体的触控灵敏度不足,无法满足使用者的需求。

42.值得说明的是,各材料的介电常数值可透过多种方法进行调整或是筛选。举例而言,各材料的介电常数值可透过材料中分子(例如,聚合物)的化学键极性、分子对称性、立

构规整性(tacticity)、极性基团位置分布及交联与结晶程度来调整。针对化学键极性的部分,当材料中分子的化学键键距越小,分子的极性越小,材料的介电常数值便越小(例如,聚乙烯醇、聚对苯二甲酸乙二醇酯、酚醛树脂的极性》聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯的极性》聚苯乙烯、间戊二烯的极性》聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯的极性);针对分子对称性的部分,当材料中分子的对称性越高,分子的极性越小,材料的介电常数值便越小(例如,聚四氟乙烯具有弱的极性);针对立构规整性的部分,间同立构(syndiotactic)聚合物的介电常数值相对最小,全同立构(isotactic)聚合物的介电常数值相对最大,而无规立构(atactic)聚合物的介电常数值介于中间;针对极性基团位置分布的部分,当材料中分子内的极性基团位于刚性主链的侧基上时,对分子的极性影响越小,对材料的介电常数值增加的贡献便越小,反之极性基团位于柔性的主链上时,分子的极性越大,材料的介电常数值便越大;针对交联程度的部分,当材料中分子间的交联与结晶程度越高,分子的链段运动受限,材料的介电常数值便越小。另一方面,还可在各材料中引入立体障碍大(bulky)的基团(例如,透过掺杂的方式引入或透过形成官能基的方式引入),以阻碍材料中分子间的紧密堆积,进而降低材料的介电常数值。在一些实施方式中,立体障碍大的基团可例如是侧基苯环、侧基联苯基链段、金刚烷或其组合。

43.接着,针对第一透明胶层130以及第二透明胶层140各自的厚度进行说明。在一些实施方式中,第一透明胶层130的厚度h1介于10μm至1000μm之间,以延缓水气入侵至触控感应层120中,进而提供金属纳米线良好的保护。详细而言,若第一透明胶层130的厚度h1小于10μm,可能导致第一透明胶层130无法有效地发挥阻挡水气的效果,以致于无法有效地保护触控感应层120。换句话说,透过第一透明胶层130的介电常数值与厚度h1的搭配,可确保第一透明胶层130从本质上(即低吸水性)阻挡水气,并从厚度上延缓水气的入侵,进而达到良好的保护效果。在一些实施方式中,当第一透明胶层130与第二透明胶层140皆为光学透明胶(oca)时,第一透明胶层130的厚度h1可介于10μm至200μm之间;当一透明胶层130与第二透明胶层140皆为液态光学透明胶(loca)时,第一透明胶层130的厚度h1可介于50μm至1000μm之间。在一些实施方式中,第二透明胶层140的厚度h2介于25μm至300μm之间,或者介于50μm至1000μm之间,以提升触控模块100整体的触控灵敏度,并确保不影响第一透明胶层130所提供的阻水气效果。另一方面,透过第一透明胶层130的厚度h1与第二透明胶层140的厚度h2的搭配,可确保触控模块100同时具有良好的阻水性以及触控灵敏度。在一些实施方式中,第一透明胶层130的厚度h1对该第二透明胶层140的厚度h2的比值可介于0.05至20之间。详细而言,若上述比值小于0.05,可能导致第二透明胶层140因厚度过大而吸收的水气过多(原因在于第二透明胶层140是具有高的介电常数值的层别)、或第一透明胶层130因厚度过小而难以有效阻绝水气,进而导致触控感应层120中的金属纳米线发生电致迁移;若上述比值大于20,第二透明胶层140可能因厚度太小而无法提供足够的电容值,以致触控模块100整体的触控灵敏度不足。

44.请参阅表一,其透过各比较例及各实施例具体呈现有关于第一透明胶层130及第二透明胶层140各自的介电常数值以及两者之间厚度的比值对触控模块100整体电容值的影响。应了解到,在表一中,第一透明胶层130及第二透明胶层140的总厚度控制在约150μm,且各实施例所呈现的电容值是通过软件模拟图1的叠构而得到的模拟电容值(simulated capacity)。

45.表一

[0046][0047][0048]

由表一的各比较例可知,当单独使用第一透明胶层130作为触控模块的胶层时,触控模块具有较低的模拟电容值,而当单独使用第二透明胶层140作为触控模块的胶层时,触控模块具有较高的模拟电容值。由表一的各实施例可知,当同时使用第一透明胶层130及第二透明胶层140作为触控模块的胶层时,触控模块100的模拟电容值可维持在标准的范围内,以符合规格需求,其中实施例6的表现还可接近比较例7(单独使用高介电常数值的第二

透明胶层140)的表现。

[0049]

在一些实施方式中,触控模块100还包括设置于第二透明胶层140上的盖板160。盖板160与基板110可例如共同地将触控模块100夹置于其间。在一些实施方式中,盖板160可包括具有可挠性的柔性材料,其是指在工业上兼具一定强度与一定可挠曲性的材料,例如但不限于聚酰亚胺、聚醚砜、聚酯、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丁烯、聚乙烯、聚醚酰亚胺、聚醚醚酮、聚对苯二甲酸丁二酯、聚对苯二甲酸乙二酯、聚四氟乙烯、聚氨酯、压克力或其组合。在另一些实施方式中,盖板160的材料可包括碱性玻璃,例如钠玻璃、钾玻璃、钙玻璃或其组合。使用碱性玻璃作为盖板160的材料可进一步避免触控感应层120中的金属纳米线发生电致迁移,此将于下文中进一步提供具体验证及说明。

[0050]

请参阅表二,其透过各比较例及各实施例具体呈现有关于第一透明胶层130及第二透明胶层140各自的介电常数值及厚度对触控模块100的电阻变化率以及光学性质的影响。更具体而言,触控模块100的电阻变化率以及光学性质(例如雾度、光穿透率以及l*a*b*色彩空间中的b*值)是在hs6590测试条件(即高温高湿测试条件:温度65℃、相对湿度90%、通入5伏特的电压)下经历504小时而测得的。

[0051]

表二

[0052]

[0053][0054]

由表二的各比较例可知,当单独使用第二透明胶层140作为触控模块的胶层时,由于第二透明胶层140具有高的介电常数值,因此具有高的吸水性,也因此无法有效地阻挡来自环境中的水气进入至触控感应层120中,使得触控模块无法通过电阻变化率的测试,亦即触控模块的电阻变化率过大,超出标准范围(标准范围为-15%≦电阻变化率≦10%)。由表二的各实施例可知,当同时使用第一透明胶层130及第二透明胶层140作为触控模块100的胶层时,触控模块100的电阻变化率皆落在标准范围。换句话说,本揭露的触控模块100在hs6590测试条件下经历504小时的测试后,电阻变化率皆在大于等于-15%且小于等于10%的范围,可通过电阻变化率的测试。另外,各实施例的触控模块100在hs6590测试条件下经历504小时的测试后,皆具有小于等于0.3%的雾度变化量以及大于等于-0.3%(例如-0.2%)的光穿透率变化量。换句话说,本揭露的触控模块100在高温高湿环境下仍可良好地维持其清晰度以及透明度。此外,各实施例的触控模块100在hs6590测试条件下经历504小时的测试后,其在l*a*b*色彩空间中所呈现的b*值变化量皆小于等于0.3。换句话说,本揭

露的触控模块100在高温高湿环境下仍可良好地维持其所呈现的色彩,使得颜色不会过度偏黄。基于上述,本揭露触控模块100可通过光学性质的测试。

[0055]

请参阅图2,其是根据本揭露内容另一些实施方式的触控模块200的侧视示意图。应了解到,图2的触控模块200与图1的触控模块100具有大致上相同的元件配置与连接关系、材料及功效,故于此不再赘述,下文中将仅针对不同处进行详细说明。图2的触控模块200与图1的触控模块100的至少一差异在于:触控模块200的周边线路层250是设置于触控感应层220与第一透明胶层230之间。由于周边线路层250叠置于触控感应层220上,因此周边线路层250与触控感应层220构成一段差区域s。在一些实施方式中,第一透明胶层230由基板210的可视区va延伸至周边区pa,以覆盖触控感应层220、周边线路层250以及所述段差区域s。当第一透明胶层230覆盖所述段差区域s时,段差区域s附近并不会形成气泡(bubble)、纹路(waviness)或皱褶(wrinkle)。换句话说,第一透明胶层230可与周边线路层250及触控感应层220紧密地贴合(亦即第一透明胶层230与周边线路层250及触控感应层220之间不存在任何气泡或缝隙),具有良好的贴合性能,以提升产品的良率以符合产品规格需求。另一方面,通过第二透明胶层240的设置,第一透明胶层230于段差区域s所形成的段差可被第二透明胶层240填补,亦即第二透明胶层240可具有抗段差的功能,以利于整体叠构的便利性。

[0056]

请参阅图3,其是根据本揭露内容另一些实施方式的触控模块300的侧视示意图。应了解到,图3的触控模块300与图1的触控模块100具有大致上相同的元件配置与连接关系、材料及功效,故于此不再赘述,下文中将仅针对不同处进行详细说明。图3的触控模块300与图1的触控模块100的至少一差异在于:图3的触控模块300还可包括设置于第一透明胶层330与第二透明胶层340之间的透明塑料层370。透明塑料层370可由基板310的可视区va延伸至周边区pa,以整面地覆盖第二透明胶层340。在一些实施方式中,透明塑料层370的材料可包括聚对苯二甲酸乙二酯、聚甲基丙烯酸甲酯、环烯烃聚合物、聚碳酸酯、无色聚酰亚胺、软性玻璃或其组合。

[0057]

请参阅图4,其是根据本揭露内容另一些实施方式的触控模块400的侧视示意图。应了解到,图4的触控模块400与图1的触控模块100具有大致上相同的元件配置与连接关系、材料及功效,故于此不再赘述,下文中将仅针对不同处进行详细说明。图4的触控模块400与图1的触控模块100的至少一差异在于:图4的触控模块400具有多层第一透明胶层430及多层第二透明胶层440。举例而言,触控模块400可具有三层第一透明胶层430及两层第二透明胶层440,且三层第一透明胶层430及两层第二透明胶层440可交替地配置(如图4所示)。然而,第一透明胶层430及第二透明胶层440各自的层数以及配置方式并不用以限制本揭露,实务上可依需求进行配置。在一些实施方式中,当触控模块400具有多层第二透明胶层440时,每一层第二透明胶层440可具有不同的功能,例如部分的第二透明胶层440可具有前述抗段差的功能,部分的第二透明胶层440在高温高压下可具有高粘性及高模量,因此可抑制气泡的产生,而部分的第二透明胶层440具有高弹性及低玻璃转化温度,在高温下模量及粘性变化小且形变恢复速度快,因此可具有良好的可挠性。换句话说,第二透明胶层440的设置不仅可提升触控模块400整体的触控灵敏度,还可具有抗段差、抑制气泡以及提升可挠性的功能。

[0058]

根据本揭露上述实施方式,由于本揭露的触控模块具有至少两层光学透明胶层,

且透过调整两层光学透明胶层各自的特性(例如,介电常数或厚度等),可降低水气由环境入侵的机率,并使得触控模块保有高电容特性。如此一来,可避免金属纳米线发生电致迁移或减缓金属纳米线发生电致迁移的时间,进而达到改善产品信赖性测试的规格要求,并确保触控模块具有高的触控灵敏度。

[0059]

虽然本揭露已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本揭露,任何熟悉此技艺者,在不脱离本揭露的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本揭露的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1