一种硅基脊波导光电晶体管探测器的制作方法

[0001]

本发明属于半导体光电子领域,特别涉及一种硅基脊波导光电晶体管探测器,其中入射光由si次集电区、si集电区、si

0.8

ge

0.2

基区和多晶si发射区构成的波导的端面侧向入射,沿着波导方向水平传输,与电子和空穴输运方向垂直,可以分别优化光吸收效率和载流子传输速度。

背景技术:

[0002]

硅光子以其先进的处理技术、高集成密度、低价格、高带宽、高传输速率和抗干扰等特点得到了广泛的认可。同时,sige探测器具有优良的光电特性,如近红外波段高响应率和高带宽,与cmos处理兼容等,成为近年来的研究热点。目前传统的hpt采用的是单异质结外延结构和垂直面入射结构,基区和集电区同为光吸收区,产生光生载流子,由于空穴迁移率较低,其在集电区中的缓慢输运严重限制了器件的光电响应速度。为了缩短光生载流子尤其是光生空穴从集电区漂移至发射结的渡越时间,提高器件的工作速度,需要薄的基区和集电区,而若要提高器件光吸收效率并获得高的光响应度,则需要厚的基区和集电区。因此传统台面结构的单异质结光敏晶体管器件在高效探测和高速工作的优化上会出现矛盾。

[0003]

同时,采用波导型的pin二极管探测器也在快速发展。2007年,fidaner等获得了2.5gb/s数据速率和17.9ma/cm2暗电流密度的波导sige探测器。2012年onaran等研制出了一种波导sige探测器,其低暗电流为10ma/cm2,响应率值超过0.1a/w。在2014年。chaisakul等获得了带宽为4ghz、暗电流为2.5ma/cm2的波导sige探测器。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的是针对现有hpt探测器在光响应度和光响应速度的优化之间的矛盾,提出一种硅基脊波导光电晶体管探测器。

[0005]

一种硅基脊波导光电晶体管探测器,其特征在于:包括si衬底、sio

2 box层、si次集电区、si集电区、si

0.8

ge

0.2

基区和多晶si发射区;其中,sio

2 box层的厚度介于0.2μm到0.4μm之间,掺有磷元素的si次集电区的掺杂浓度介于2

×

10

18

cm-3

到2

×

10

20

cm-3

之间且厚度介于0.2μm到0.4μm之间,掺有磷元素的si集电区的掺杂浓度介于7

×

10

15

cm-3

到7

×

10

17

cm-3

之间且厚度介于0.5μm到0.7μm之间,掺有硼元素的si

0.8

ge

0.2

基区的掺杂浓度介于1

×

10

15

cm-3

到1

×

10

17

cm-3

之间且厚度介于0.05μm到0.1μm之间,掺有磷元素的si发射区的掺杂浓度介于2

×

10

19

cm-3

到2

×

10

21

cm-3

之间且厚度介于0.2μm到0.4μm之间。

[0006]

进一步,其中si次集电区、n型si集电区、si

0.8

ge

0.2

基区和和多晶si发射区构成脊波导结构,脊波导的宽度为2.5-3μm,长度≥20μm。

[0007]

进一步,其中入射光由si次集电区、si集电区、si

0.8

ge

0.2

基区和多晶si发射区构成的脊波导结构的端面侧向入射,沿着波导方向水平传输,与电子和空穴输运方向垂直。

[0008]

此脊波导结构能够保证探测器为单模传输,te模和tm模可以很好地限制在波导里面,提高入射光的吸收效率。

[0009]

上述方案中,入射光由si次集电区、si集电区、si

0.8

ge

0.2

基区和多晶si发射区构成的波导的端面侧向入射,沿着波导方向水平传输,与电子和空穴输运方向垂直,可以独立优化光的吸收和载流子传输速率。

附图说明

[0010]

为进一步说明本发明的技术特征,结合以下附图,对本发明作一个详细的描述,其中:

[0011]

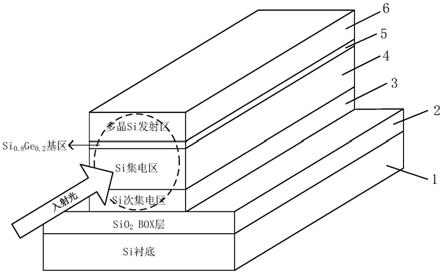

图1是一种硅基脊波导光电晶体管探测器三维示意图。

[0012]

图2是一种硅基脊波导光电晶体管探测器的光波导分布:(a)te模场(b)tm模场。

[0013]

图3是一种硅基脊波导光电晶体管探测器与垂直入射的传统硅锗光电晶体管探测器的对比图:(a)光特征频率、(b)集电极电流。

具体实施方式

[0014]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明进一步详细说明。

[0015]

该探测器包括:si衬底1、sio

2 box层2、si次集电区3、si集电区4、si

0.8

ge

0.2

基区5和多晶si发射区6。

[0016]

上述方案中sio

2 box层为sio

2 box层2,厚度介于0.2μm到0.4μm之间;

[0017]

上述方案中si次集电区为si次集电区3,掺有磷元素的si次集电区的掺杂浓度介于2

×

10

18

cm-3

到2

×

10

20

cm-3

之间、厚度介于0.2μm到0.4μm之间;

[0018]

上述方案中si集电区为si集电区4,掺有磷元素的si集电区的掺杂浓度介于7

×

10

15

cm-3

到7

×

10

17

cm-3

之间、厚度介于0.5μm到0.7μm之间;

[0019]

上述方案中si

0.8

ge

0.2

基区为si

0.8

ge

0.2

基区5,掺有硼元素的si

0.8

ge

0.2

基区的掺杂浓度介于1

×

10

15

cm-3

到1

×

10

17

cm-3

之间、厚度介于0.05μm到0.1μm之间;

[0020]

上述方案中多晶si发射区为多晶si发射区6,掺有磷元素的多晶si发射区的掺杂浓度介于2

×

10

19

cm-3

到2

×

10

21

cm-3

之间、厚度介于0.2μm到0.4μm之间。

[0021]

上述方案中,si次集电区3、si集电区4、si

0.8

ge

0.2

基区5和多晶si发射区6共同形成了渐变耦合脊波导结构,其中脊波导的宽度为2.5-3μm,长度≥20μm。

[0022]

如图1所示,本发明实施例提供的一种硅基脊波导光电晶体管探测器包括:si衬底1、sio

2 box层2、si次集电区3、si集电区4、si

0.8

ge

0.2

基区5和多晶si发射区6。其中si衬底厚度为0.5μm,sio

2 box层的厚度为0.3μm,掺有磷元素的si次集电区的掺杂浓度介于2

×

10

18

cm-3

到2

×

10

20

cm-3

之间、厚度介于0.2μm到0.4μm之间,掺有磷元素的si集电区的掺杂浓度介于7

×

10

15

cm-3

到7

×

10

17

cm-3

之间、厚度介于0.5μm到0.7μm之间,掺有硼元素的si

0.8

ge

0.2

基区的掺杂浓度介于1

×

10

15

cm-3

到1

×

10

17

cm-3

之间、厚度介于0.05μm到0.1μm之间,掺有磷元素的si发射区的掺杂浓度介于2

×

10

19

cm-3

到2

×

10

21

cm-3

之间、厚度介于0.2μm到0.4μm之间。

[0023]

所述n型si次集电区、n型si集电区、p型si

0.8

ge

0.2

基区和n型多晶si发射区构成渐变耦合脊波导结构,其中脊波导的宽度为2.5-3μm,此宽度能够确保探测器为单模传输,te模和tm模可以很好地限制在波导里面;脊波导的长度≥20μm,此长度能够确保入射光可以

完全被吸收,如图2所示,(a)为te模场分布,(b)为tm模场分布。

[0024]

耦合进入光波导结构中光沿着波导方向水平传输,与电子和空穴输运方向垂直,光的吸收不再受限于吸收区的厚度,因此可以设计薄的吸收层来提高器件的响应速率。

[0025]

图3(a)给出了在相同电流下,硅基脊波导光电晶体管探测器的特征频率,在集电极电流为65ma时的最大特征频率为102ghz,约为垂直光电晶体管探测器的特征频率的5倍,这是因为垂直入射光电晶体管探测器的吸收层厚度较厚,工作速度受空穴低迁移率的严重影响,降低了器件的特征频率。硅基脊波导光电晶体管探测器则由于光的传输方向沿着波导方向传输,载流子运动方向垂直于波导方向,可以独立优化光的吸收和载流子传输速率,减小了空穴对器件特征频率的影响,提高了器件的工作速度。

[0026]

图3(b)给出了集电极电压为5v的情况下,硅基脊波导光电晶体管探测器的饱和集电极电流约为20ma,响应度为0.5a/w,其输出电流和响应度低于垂直光电晶体管探测器,其原因为硅基脊波导光电晶体管探测器对侧面入射光的吸光区体积远远小于垂直hpt对垂直入射光的吸光区体积(垂直sige hpt的光学窗口面积为6μm x 6μm)。

[0027]

由此可见,本发明提供的一种硅基脊波导光电晶体管探测器缓解了光响应度和光电响应速度之间的矛盾,为提高光吸收效率和提高器件的工作速度提供了机会。

[0028]

以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1