一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构的制作方法

1.本发明涉及双燃料电池电堆系统技术领域,具体为一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构。

背景技术:

2.氢燃料电池是一种可以由化学能直接转为电能的新型清洁能源,它震动小、噪声低、产物水可二次利用,同时还具有启动快、功率密度大、寿命长及腐蚀性较低等优点,其在航空航天、交通等领域应用比较广阔,尤其是广泛应用于氢燃料电池汽车上。目前大多数新能源车上搭载的是氢燃料电池单堆系统,随着对氢燃料电池堆功率需求的提高,大功率氢燃料电池系统逐渐被广泛认可,这无疑对电堆设计者也提出更难更高的要求。在满足市场需求下,双燃料电池电堆系统的搭建应运而生,但目前搭载双燃料电池电堆系统的交通工具几乎没有,由于与双燃料电池电堆系统关联的功能件与管路较多,控制方案也较为复杂,难以解决通过一个简单结构实现一个进气(氢气或空气)端口匹配双燃料电池电堆并使进入电堆的气体分配均匀的问题,该结构又能实现氢气再循环功能,从而提高氢气的利用率。

技术实现要素:

3.本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构。

4.实现上述目的本发明的技术方案为,一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构,包括氢循环泵,所述氢循环泵上通过管道连接有空入氢出结构以及空出氢入结构,所述空入氢出结构、空出氢入结构及氢循环泵通过管路连接达到三部分串联连接。

5.所述空入氢出结构由空入氢出模块本体、第一空入氢出模块盖板和第二空入氢出模块盖板构成,所述第一空入氢出模块盖板和第二空入氢出模块盖板安置于空入氢出模块本体两侧,所述空入氢出模块盖板上安装有第一压力测点底座、第二压力测点底座以及第一脉冲阀底座。

6.所述空出氢入结构由空出氢入模块本体、第一空出氢入模块盖板以及第二空出氢入模块盖板构成,所述第一空出氢入模块盖板以及第二空出氢入模块盖板安置于空出氢入模块本体两侧,所述第一空出氢入模块盖板上安装有第三压力测点底座、第四压力测点底座以及第五压力测点底座。

7.所述空入氢出模块本体上右侧壁面开设有第一安装孔和第二安装孔,所述空入氢出模块本体上位于第一安装孔和第二安装孔边缘处开设有空入氢出模块氢气腔,所述空入氢出模块氢气腔上开设有第一氢气入口、第二氢气入口以及第一氢气出口,所述空入氢出模块本体上且位于空入氢出模块氢气腔边缘处开设有外散热腔,所述外散热腔上开设有上散热腔入水口以及下散热腔出水口。

8.所述空入氢出模块本体上左侧壁面开设有空入氢出模块空气腔,所述空入氢出模块空气腔内开设有第一空气入口、第一空气出口以及第二空气出口,所述空入氢出模块本

体上且位于空入氢出模块空气腔边缘处开设有上散热腔以及下散热腔,所述上散热腔上开设有上散热腔出水口,所述下散热腔上开设有下散热腔入水口。

9.所述空出氢入模块本体右侧壁面上开设有第一减重腔,所述空出氢入模块本体上开设有空出氢入模块空气腔,所述空出氢入模块空气腔侧壁面开设有第三空气出口、第二空气入口以及第三空气入口,所述空出氢入模块本体内开设有第四安装孔以及第五安装孔,所述空出氢入模块本体上开设有第三安装孔,所述空出氢入模块本体上开设有排水口。

10.所述空出氢入模块本体上左侧壁面开设有空出氢入模块氢气腔,所述空出氢入模块氢气腔上开设有第二氢气出口、第三氢气出口、第三氢气入口以及第四氢气入口,所述空出氢入模块氢气腔上开设有第六安装孔,所述空出氢入模块本体上开设有多个第二减重腔。

11.所述氢循环泵与空入氢出结构之间的管道上插装有第一连接块。

12.所述氢循环泵与空出氢入结构之间的管道上插装有第二连接块。

13.所述空入氢出结构以及空出氢入结构均采用铝合金材质,并用o型圈密封元件及螺栓预紧的方式进行密封。

14.利用本发明的技术方案制作的一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构,目前市面上以双燃料电池电堆集成的系统很少,与电堆所匹配零件多且繁杂,膜增湿器只有一个输出端口能与电堆相连,同样车载供氢也只有一个输出端口能与电堆相连,因此本发明解决了上述一个进气端口对应两个输出端口的问题,实现了进入双燃料电池电堆气体的合理均匀化;双燃料电池电堆在冷/热启动时,通过调节两模块中水的温度从而辅助电堆启动;实现了氢气循环功能,将压力监测装置集成于模块上,实现模块集成化,节省空间及节约成本。

附图说明

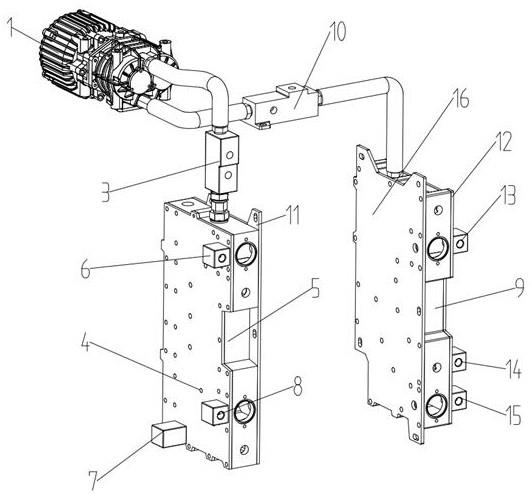

15.图1为本发明所述一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构的结构示意图。

16.图2为本发明所述一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构的空出氢入模块本体的右视图。

17.图3为本发明所述一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构的空出氢入模块本体的左视图。

18.图4为本发明所述一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构的空入氢出模块本体的右视图。

19.图5为本发明所述一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构的空入氢出模块本体的左视图。

20.图中:1

‑

氢循环泵;2

‑

第二减重腔;3

‑

第一连接块;4

‑

第一空入氢出模块盖板;5

‑

空入氢出模块本体;5.1

‑

第一安装孔;5.2

‑

第二安装孔;5.3

‑

第一氢气入口;5.4

‑

第二氢气入口;5.5

‑

空入氢出模块氢气腔;5.6

‑

第一氢气出口;5.7

‑

上散热腔入水口;5.8

‑

下散热腔出水口;5.9

‑

外散热腔;5.10

‑

第一空气入口;5.11

‑

第一空气出口;5.12

‑

第二空气出口;5.13

‑

上散热腔出水口;5.14

‑

上散热腔;5.15

‑

下散热腔;5.16

‑

下散热腔入水口;5.17、空入氢出

模块空气腔;6

‑

第一压力测点底座;7

‑

第一脉冲阀底座;8

‑

第二压力测点底座;9

‑

空出氢入模块本体;9.1

‑

第三空气出口;9.2

‑

第二空气入口;9.3

‑

第三空气入口;9.4

‑

第三安装孔;9.5

‑

第四安装孔;9.6

‑

第一减重腔;9.7

‑

第五安装孔;9.8

‑

空出氢入模块空气腔;9.9

‑

排水孔;9.10

‑

第二氢气出口;9.11

‑

第三氢气出口;9.12

‑

第四氢气入口;9.13

‑

第三氢气入口;9.14

‑

第六安装孔;9.19

‑

空出氢入模块氢气腔;10

‑

第二连接块;11

‑

第二空入氢出模块盖板;12

‑

第一空出氢入模块盖板;13

‑

第三压力测点底座;14

‑

第四压力测点底座;15

‑

第五压力测点底座;16

‑

第二空出氢入模块盖板。

具体实施方式

21.下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1

‑

图5所示,一种适用于双燃料电池电堆系统的气体分配及氢循环结构,包括氢循环泵1,氢循环泵1上通过管道连接有空入氢出结构以及空出氢入结构,空入氢出结构、空出氢入结构及氢循环泵1通过管路连接达到三部分串联连接;空入氢出结构由空入氢出模块本体5、第一空入氢出模块盖板4和第二空入氢出模块盖板11构成,第一空入氢出模块盖板4和第二空入氢出模块盖板11安置于空入氢出模块本体5两侧,空入氢出模块盖板4上安装有第一压力测点底座6、第二压力测点底座8以及第一脉冲阀底座7;空出氢入结构由空出氢入模块本体9、第一空出氢入模块盖板12以及第二空出氢入模块盖板16构成,第一空出氢入模块盖板12以及第二空出氢入模块盖板16安置于空出氢入模块本体9两侧,第一空出氢入模块盖板12上安装有第三压力测点底座13、第四压力测点底座14以及第五压力测点底座15;空入氢出模块本体5上右侧壁面开设有第一安装孔5.1和第二安装孔5.2,空入氢出模块本体5上位于第一安装孔5.2和第二安装孔5.2边缘处开设有空入氢出模块氢气腔5.5,空入氢出模块氢气腔5.5上开设有第一氢气入口5.3、第二氢气入口5.4以及第一氢气出口5.6,空入氢出模块本体5上且位于空入氢出模块氢气腔5.5边缘处开设有外散热腔5.9,外散热腔5.9上开设有上散热腔入水口5.7以及下散热腔出水口5.8;空入氢出模块本体5上左侧壁面开设有空入氢出模块空气腔5.17,空入氢出模块空气腔5.17内开设有第一空气入口5.10、第一空气出口5.11以及第二空气出口5.12,空入氢出模块本体5上且位于空入氢出模块空气腔5.17边缘处开设有上散热腔5.14以及下散热腔5.15,上散热腔5.14上开设有上散热腔出水口5.13,下散热腔5.15上开设有下散热腔入水口5.16;空出氢入模块本体9右侧壁面上开设有第一减重腔9.6,空出氢入模块本体9上开设有空出氢入模块空气腔9.8,空出氢入模块空气腔9.8侧壁面开设有第三空气出口9.1、第二空气入口9.2以及第三空气入口9.3,空出氢入模块本体9内开设有第四安装孔9.5以及第五安装孔9.7,空出氢入模块本体9上开设有第三安装孔9.4,空出氢入模块本体9上开设有排水口9.9;空出氢入模块本体9上左侧壁面开设有空出氢入模块氢气腔9.19,空出氢入模块氢气腔9.19上开设有第二氢气出口9.10、第三氢气出口9.11、第三氢气入口9.13以及第四氢气入口9.12,空出氢入模块氢气腔9.19上开设有第六安装孔9.14,空出氢入模块本体9上开设有多个第二减重腔2;氢循环泵1与空入氢出结构之间的管道上插装有第一连接块3;氢循环泵1与空出氢入结构之间的管道上插装有第二连接块10;空入氢出结构以及空出氢入结构均采用铝合金材质,并用o型圈密封元件及螺栓预紧的方式进行密封。

22.本实施方案的特点为,包括氢循环泵1,氢循环泵1上通过管道连接有空入氢出结

构以及空出氢入结构,空入氢出结构、空出氢入结构及氢循环泵1通过管路连接达到三部分串联连接,目前市面上以双燃料电池电堆集成的系统很少,与电堆所匹配零件多且繁杂,膜增湿器只有一个输出端口能与电堆相连,同样车载供氢也只有一个输出端口能与电堆相连,因此本发明解决了上述一个进气端口对应两个输出端口的问题,实现了进入双燃料电池电堆气体的合理均匀化;双燃料电池电堆在冷/热启动时,通过调节两模块中水的温度从而辅助电堆启动;实现了氢气循环功能,将压力监测装置集成于模块上,实现模块集成化,节省空间及节约成本。

23.在本实施方案中,空气通过膜增湿器增湿后由第一空气入口5.10进入到空入氢出模块空气腔5.17中,通过腔体内部结构对空气进行分流,通过第一空气出口5.11与第二空气出口5.12分别进入到双燃料电池电堆中,在进入电堆之前,对两路空气压力进行监测,监测装置分别安装在第一安装孔5.1及第二安装孔5.2处。经过双燃料电池电堆反应后剩余的空气通过第二空气入口9.2及第三空气入口9.3汇流到空出氢入模块空气腔9.8中,两路空气在汇流之前仍需要对压力进行监测,监测装置分别安装在第四安装孔9.5及第五安装孔9.7处,汇流后的空气由第三空气出口9.1返回到膜增湿器中,最终排出整个系统。

24.车载供氢系统提供的氢气由第四氢气入口9.12进入到空出氢入模块氢气腔9.19中,通过腔室的内部结构对氢气进行分流,分流后的氢气通过第二氢气出口9.10及第三氢气出口9.11进入到双燃料电池电堆中,并与空气进行反应,在第三安装孔9.4及第六安装孔9.14处安装压力监测装置,对进入双燃料电池电堆的氢气进行压力监测。经过双燃料电池电堆反应后剩余的氢气通过第一氢气入口5.3及第二氢气入口5.4汇流到空入氢出模块氢气腔中,通过氢气腔内部结构使氢气通过第一氢气出口5.6再流经管道以及第一结构件3返回到氢汇流泵中,返回氢回流泵中的氢气流管道以及第二结构件10通过第三氢气入口9.13进入到空出氢入模块氢气腔9.19中,与车载供氢汇流,实现氢气循环再利用,节约资源。

25.本设备外接散热器,散热器中的部分液态水通过下散热腔入水口5.16流入到下散热腔5.15中,下散热腔充满水后,液态水通过下散热腔出水口5.8流入到外散热腔5.9中,外散热腔充满水后,水通过上散热腔入水口5.7流入到上散热腔5.14中,最终通过上散热腔出水口5.13流回到散热器中,整个循环实现对两个气体分配模块温度的控制,从而控制进入双燃料电池电堆的温度,在冷启动时候可以进行适当升温,辅助电堆启动,热启动时可以进行适当的降温,防止进入双燃料电池电堆温度过高,影响使用寿命。

26.经电堆反应后剩余的气体会掺杂以气液方式混合的水,若液态水一旦通过氢回流重新进入到双燃料电池电堆中严重会造成电堆水淹现象,水淹会将阻碍燃料气体的流动,导致反应缺气而引起其他副反应等。带有温度的水蒸气在空出氢入模块空气腔9.8中进行降温冷凝,冷凝后的液态水沿着格栅壁流下,最终从排水孔9.9排出系统。

27.上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1