显示面板及移动终端的制作方法

1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及移动终端。

背景技术:

2.目前,为降低oled(organic light-emitting diode,有机发光二极管)显示面板的功耗,以及提高oled显示面板的效率,面板厂商不断推出新的技术。例如,借助几何光学,通过在oled屏体内设置mlp(microlens pattern,微阵列),以将oled屏体发出的较为发散的光汇聚至屏体正上方,是提高oled显示面板出光效率的有效手段之一。

3.另外,当前显示面板中每一子像素对应的mlp结构相同,且由于不同颜色的发光强度不同,因此当前面积的mlp结构并不适用于所有颜色的发光材料,无法进一步提高oled显示面板的效率。

4.因此,亟需一种显示面板以解决上述技术问题。

技术实现要素:

5.本技术提供一种显示面板及移动终端,以解决当前显示面板发光效率较低的技术问题。

6.为解决上述方案,本技术提供的技术方案如下:

7.本技术提出了一种显示面板,其包括:

8.基板:

9.发光层,设置于所述基板的一侧,所述发光层包括多个发光像素;

10.第一折射率层,设置于所述发光层的一侧,所述第一折射率层包括与多个所述发光像素对应的多个开口;以及

11.第二折射率层,设置于所述第一折射率层远离所述基板的一侧,并填充多个所述开口,所述第二折射率层的折射率大于所述第一折射率层的折射率;

12.其中,所述发光像素在所述第一折射率层上的正投影位于所述开口内,不同发光颜色的所述发光像素对应的所述开口的面积相异。

13.在本技术的显示面板中,所述发光层包括多个发射第一颜色光线的第一发光像素、多个发射第二颜色光线的第二发光像素、以及多个发射第三颜色光线的第三发光像素;

14.多个所述开口包括第一开口、第二开口、以及第三开口,所述第一开口与所述第一发光像素对应,所述第二开口与所述第二发光像素对应,所述第三开口与所述第三发光像素对应;

15.其中,在所述显示面板俯视图方向上,所述第三开口的面积大于所述第一开口的面积,所述第一开口的面积大于所述第二开口的面积。

16.在本技术的显示面板中,所述第一开口的面积和所述第一发光像素的面积的比值为第一比值,所述第二开口的面积和所述第二发光像素的面积的比值为第二比值,所述第三开口的面积和所述第三发光像素的面积的比值为第三比值;

17.所述第二比值大于或等于所述第一比值,所述第一比值大于或等于所述第三比值。

18.在本技术的显示面板中,所述第二比值的范围为1.09至1.1,所述第一比值的范围为1.07至1.09,所述第三比值的范围为1.05至1.07。

19.在本技术的显示面板中,在所述显示面板俯视图方向上,所述第一发光像素与所述第一开口的形状相同且所述第一发光像素与所述第一开口之间具有第一间距,

20.所述第二发光像素与所述第二开口的形状相同且所述第二发光像素与所述第二开口之间具有第二间距,

21.所述第三发光像素与所述第三开口的形状相同且所述第三发光像素与所述第三开口之间具有第三间距,

22.所述第二间距大于所述第一间距,所述第一间距大于所述第三间距。

23.在本技术的显示面板中,所述第三间距大于或等于1.5微米,所述第一间距大于或等于2微米,所述第二间距大于或等于3微米。

24.在本技术的显示面板中,所述第三开口的倾斜角度小于所述第一开口的倾斜角度,所述第一开口的倾斜角度小于所述第二开口的倾斜角度。

25.在本技术的显示面板中,所述第一发光像素为红色发光像素,所述第二发光像素为绿色发光像素,所述第三发光像素为蓝色发光像素。

26.在本技术的显示面板中,所述显示面板还包括:

27.封装层,设置于所述发光层和所述第一折射率层之间,所述封装层包括与所述第一折射率层贴合的无机封装层,所述无机封装层的折射率大于所述第一折射率层的折射率。

28.本技术还提出了一种移动终端,其中,所述移动终端包括终端主体和上述显示面板,所述终端主体和所述显示面板组合为一体。

29.有益效果:本技术公开了一种显示面板及移动终端;该显示面板包括基板、设置于所述基板的一侧发光层、设置于所述发光层一侧的第一折射率层、设置于所述第一折射率层远离所述基板一侧的第二折射率层,所述发光层包括多个发光像素,所述第一折射率层包括与多个所述发光像素对应的多个开口,所述第二折射率层填充多个所述开口,所述第二折射率层的折射率大于所述第一折射率层的折射率,所述发光像素在所述第一折射率层上的正投影位于所述开口内,不同发光颜色的所述发光像素对应的所述开口的面积相异;本技术通过在低折射率的膜层上设置与发光像素对应的不同面积的开口,根据发光颜色设定对应的开口面积,使得不同的发光颜色的发光像素对应不同面积的开口,以及不同颜色所提升的聚光效果相同,提高了显示面板整体的发光效率。

附图说明

30.下面结合附图,通过对本技术的具体实施方式详细描述,将使本技术的技术方案及其它有益效果显而易见。

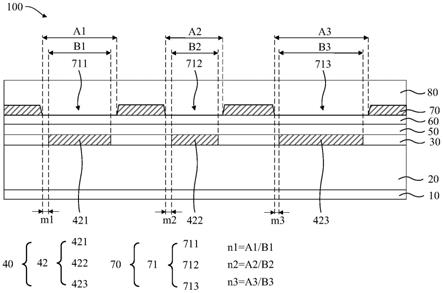

31.图1为本技术显示面板的第一种剖面图;

32.图2为本技术显示面板的第二种剖面图;

33.图3为本技术显示面板的第一种俯视图;

34.图4为本技术显示面板的第二种俯视图;

35.图5为本技术显示面板中微结构对不同颜色发光像素的提升对比图;

36.图6为本技术显示面板的第三种剖面图;

37.图7为本技术显示面板的第四种剖面图。

具体实施方式

38.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

39.当前显示面板中每一子像素对应的mlp结构相同,且由于不同颜色的发光强度不同,因此当前面积的mlp结构并不适用于所有颜色的发光材料,无法进一步提高oled显示面板的效率。本技术提出了下列技术方案以解决该问题。

40.请参阅图1至图7,本技术提出了一种显示面板100,其包括基板10、发光层40、第一折射率层70和第二折射率层80。

41.所述发光层40设置于所述基板10的一侧,所述发光层40包括多个发光像素42;所述第一折射率层70设置于所述发光层40的一侧,所述第一折射率层70包括与多个所述发光像素42对应的多个开口71;所述第二折射率层80设置于所述第一折射率层70远离所述基板10的一侧,并填充多个所述开口71,所述第二折射率层80的折射率大于所述第一折射率层70的折射率。

42.在本实施例中,所述发光像素42在所述第一折射率层70上的正投影位于所述开口71内,不同发光颜色的所述发光像素42对应的所述开口71的面积相异。

43.本技术公开了一种显示面板100及移动终端;该显示面板100包括基板10、设置于所述基板10的一侧发光层40、设置于所述发光层40一侧的第一折射率层70、设置于所述第一折射率层70远离所述基板10一侧的第二折射率层80,所述发光层40包括多个发光像素42,所述第一折射率层70包括与多个所述发光像素42对应的多个开口71,所述第二折射率层80填充多个所述开口71,所述第二折射率层80的折射率大于所述第一折射率层70的折射率,所述发光像素42在所述第一折射率层70上的正投影位于所述开口71内,不同发光颜色的所述发光像素42对应的所述开口71的面积相异;本技术通过在低折射率的膜层上设置与发光像素42对应的不同面积的开口71,根据发光颜色设定对应的开口面积,使得不同的发光颜色的发光像素42对应不同面积的开口71,以及不同颜色所提升的聚光效果相同,提高了显示面板100整体的发光效率。

44.现结合具体实施例对本技术的技术方案进行描述。

45.请参阅图1和图2,所述显示面板100可以包括设置于所述基板10上的薄膜晶体管阵列层20、设置于所述薄膜晶体管阵列层20上的像素定义层30、与所述像素定义层30同层设置的所述发光层40、设置于所述像素定义层30上的封装层50、设置于所述封装层50上的触控层60、设置于所述触控层60上的所述第一折射率层70、以及设置于所述第一折射率层70上的所述第二折射率层80。

46.在本实施例中,所述基板10的材料可以为玻璃、石英或聚酰亚胺等材料。

47.在本实施例中,请参阅图2,所述薄膜晶体管阵列层20可以包括多个薄膜晶体管21,所述薄膜晶体管21可以为蚀刻阻挡型、背沟道蚀刻型,或者根据栅极与有源层的位置划分为底栅薄膜晶体管、顶栅薄膜晶体管等结构,具体没有限制。例如,图2中所示的薄膜晶体管21为顶栅型薄膜晶体管,该薄膜晶体管21可以包括设置于所述基板10上的遮光层211、设置于所述遮光层211缓冲层212、设置于所述缓冲层212上的有源层213、设置于所述有源层213上的栅绝缘层214、设置于所述栅绝缘层214上的栅极层215、设置于所述栅极层215上的间绝缘层216、设置于所述间绝缘层216上的源漏极层217、设置于所述源漏极层217上的平坦层218。

48.在本实施例中,请参阅图2,所述显示面板100还可以包括设置于所述平坦层218上的阳极层41、设置于所述阳极层41上的发光层40、以及设置于所述发光层40上的阴极层43。所述阳极层41包括多个阳极411,所述像素定义层30包括与多个所述阳极411一一对应的多个像素开口,且每一所述像素开口对应露出一所述阳极411的上表面,所述发光层40可包括与多个所述阳极一一对应的多个发光像素42。

49.在本实施例中,请参阅图1和图2,所述封装层50覆盖于所述像素定义层30上,并连续地覆盖多个像素开口以及多个所述发光像素42上;其中,所述封装层50可以至少包括层叠设置于像素定义层30上的第一无机封装层501、第一有机封装层502以及第二无机封装层503。

50.在本实施例中,请参阅图1和图2,所述触控层60可以包括设置于封装层50上的第一触控金属层与第二触控金属层,以及设置于第一触控金属层与第二触控金属层之间的绝缘层。

51.在本实施例中,本技术实施例提供的所述触控层60可为互容式或自容式。

52.在本实施例中,若所述触控层60为互容式,则第一触控金属层可包括多个第一电极与多个第二电极,多个第一电极之间通过位于第一触控金属层中的第一连接桥相连接,多个第二电极之间通过位于第二触控金属层中的第二连接桥穿过绝缘层进行连接。若所述触控层60为自容式,则第一触控金属层可包括阵列分布的多个触控电极,而第二触控金属层可包括多个触控走线,且每一触控走线对应连接一触控电极。

53.在本实施例中,当所述触控层60为自容式,该触控层60也可仅包含一层金属层,即该金属层包括多个触控电极以及位于相邻的触控电极之间的多个触控走线,且每一触控走线对应连接至一触控电极,且本技术实施例仅以上描述为例,但不限于此,具体触控层60的类型和结构可根据实际需求进行选择。

54.在本实施例中,请参阅图1,所述第一折射率层70可以设置于所述触控层60上,且第一折射率层70覆盖于显示面板100的显示区内并延伸至非显示区。所述第一折射率层70可以包括形成于显示区内的多个开口71,每一所述开口71的下方皆对应一所述像素开口,即每一所述开口71皆对应一所述发光像素42,且所述开口71的截面形状可设置为倒梯形。

55.在本实施例中,请参阅图1,所述第二折射率层80可以设置于所述第一折射率层70上,且第二折射率层80同样覆盖于显示区内并延伸至非显示区。所述第二折射率层80填充于多个开口71内,以在多个开口71处形成多个微透镜单元,进而可以对其对应的发光像素42起到聚光作用,提高其对应的发光像素42的出光效果,进而提高显示面板100的出光效率。

56.在本实施例中,所述第二折射率层80的折射率可以大于所述第一折射率层70的折射率。从发光像素42中发出的大角度光线从所述封装层50入射至所述第一折射率层70中的所述开口71内,其次入射至所述第一折射率层70和所述第二折射率层80之间的交界面,而由于所述第二折射率层80的折射率大于所述第一折射率层70的折射率,因此入射至所述第一折射率层70和所述第二折射率层80之间的交界面大角度光线将会发生全反射,以实现对应发光像素42的聚光作用,提高其对应的发光像素42的出光效果,进而提高显示面板100的出光效率。

57.在本实施例中,所述第一折射率层70中的一个所述开口71形成一个具有聚光效果的微结构。

58.在本实施例中,所述第一折射率层70以及所述第二折射率层80的材料可以为高透光性材料,其透过率一般要求大于90%,即所述第一折射率层70以及所述第二折射率层80的透过率远远大于常规偏光片的透过率(42%),通过设置高透过率的材料替代偏光片,能够有效提升所述显示面板100的出光效率。

59.在本实施例中,所述第一折射率层70的折射率可为1.4至1.6,且所述第一折射率层70的材料可包括具有低折射率的透光有机材料。例如,所述第一折射率层70的材料可以为丙烯酸树脂、聚酰亚胺树脂、聚酰胺树脂和/或alq3[三(8-羟基喹啉)铝]等。

[0060]

在本实施例中,所述第二折射率层80的折射率可为1.61至1.8,且所述第二折射率层80的材料可包括具有高折射率的透光有机材料。例如,所述第二折射率层80的材料可以为聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(pedot)、4,4'-双[n-(3-甲基苯基)-n-苯基氨基]联苯(tpd)、4,4',4

”‑

三[(3-甲基苯基)苯基氨基]三苯胺(m-mtdata)、1,3,5-三[n,n-双(2-甲基苯基)-氨基]苯(o-mtdab)、1,3,5-三[n,n-双(3-甲基苯基)-氨基]苯(m-mtdab)、1,3,5-三[n,n-双(4-甲基苯基)氨基]苯(p-mtdab)、4,4'-双[n,n-双(3-甲基苯基)-氨基]二苯基甲烷(bppm)、4,4'-二咔唑基-1,1'-联苯(cbp)、4,4',4

”‑

三(n-咔唑)三苯胺(tcta)、2,2',2

”‑

(1,3,5-苯三基)三-[1-苯基-1h-苯并咪唑](tpbi)和/或3-(4-联苯基)-4-苯基-5-叔丁基苯基-1,2,4-三唑(taz)。

[0061]

在本技术的显示面板100中,请参阅图1、图3和图4,所述发光层40可以包括多个发射第一颜色光线的第一发光像素421、多个发射第二颜色光线的第二发光像素422、以及多个发射第三颜色光线的第三发光像素423;多个所述开口71包括第一开口711、第二开口712、以及第三开口713,所述第一开口711与所述第一发光像素421对应,所述第二开口712与所述第二发光像素422对应,所述第三开口713与所述第三发光像素423对应。

[0062]

在本实施例中,请参图3和图4,在所述显示面板100俯视图方向上,所述第一开口711、所述第二开口712、以及所述第三开口713的开口面积相异。

[0063]

在本实施例中,由于发光像素42可以发射红光、绿光或蓝光中的一者,而由于发光材料的固有特性,不同颜色的发光像素42的发光效率和发光寿命均不相同。因此为了保证每一所述发光像素42的发光寿命和发光效率的一致性,通常将不同颜色的发光像素42的开口面积设置的不相同,例如发光效率高、发光寿命长的发光像素42的开口面积较小,发光效率低、发光寿命短的发光像素42的开口面积较大,同时,与发光像素42对应的开口面积同样具有不同面积,以保证该开口71对聚光带来的正向效果。

[0064]

在本技术的显示面板100中,请参阅图1、图3和图4,在所述显示面板100俯视图方

向上,所述第三开口713的开口面积大于所述第一开口711的开口面积,所述第一开口711的开口面积大于所述第二开口712的开口面积。

[0065]

例如,所述第一发光像素421可以为红色发光像素,所述第二发光像素422可以为绿色发光像素,所述第三发光像素423可以为蓝色发光像素。由于绿色发光像素的发光寿命和发光效率最优,蓝色发光像素和发光寿命最差,因此所述第二发光像素422的面积b2以及所述第二发光像素422对应的所述第二开口712的面积a2最小,所述第三发光像素423的面积b3以及所述第三发光像素423对应的所述第二开口712的面积a2最大,所述第一发光像素421的面积b1以及所述第一发光像素421对应的所述第一开口711的面积a1大小二者之间。

[0066]

在本实施例中,为了保证红绿蓝三种颜色的发光像素42的发光寿命和发光效率的一致性,本技术通过将三种不同发光颜色的发光像素42的发光面积进行不同设计,以及对应的第一折射率层70中开口71也进行了不同面积的设计,使得任一开口71的面积与对应的发光像素42的面积相对应,以保证该开口71对发光像素42的聚光效果带来的正向效果。

[0067]

请参阅图5,图5为现有显示面板100中微结构对不同颜色发光像素42的提升对比图。在图5中,每一发光像素42与对应的开口71的间距均相等。从实验数据可知,由于绿色发光像素的发光强度最大,因此绿色发光像素的提升比例最大,绿色发光像素的提升比例为18.9%;由于蓝色发光像素的发光强度最小,因此蓝色发光像素的提升比例最小,蓝色发光像素的提升比例为11.9%;由于红色发光像素的发光强度居中,因此红色发光像素的提升比例居中,红色发光像素的提升比例为12.9%;白色发光像素42的提升比例为三者的均值,白色发光像素42的提升比例为15.2%。

[0068]

从图5的数据可知,现有显示面板100中的微结构,虽然对发光像素42的发光效率具有一定的提升效果,但是由于不同发光像素42的发光强度不同,因此在同等开口71差值的情况下,不同发光像素42的提升效果不相同,导致最终形成的混合颜色偏绿。因此,虽然微结构对每一发光像素42的聚光具有一定的正向效应,但是由于微结构对不同颜色的发光像素42的提升的幅度不相同,同样会导致显示效果的出现负向效应。

[0069]

在本实施例中,请参阅图1、图3和图4,所述第一开口711和所述第一发光像素421的形状相同且所述第一发光像素421与所述第一开口711之间具有第一间距m1,所述第二开口712和所述第二发光像素422的形状相同且所述第二开口712和所述第二发光像素422之间具有第二间距m2,所述第三开口713和所述第三发光像素423的形状相同且所述第三开口713和所述第三发光像素423之间具有第三间距m3;其中,所述第二间距m2大于所述第一间距m1,所述第一间距m1大于所述第三间距m3。

[0070]

根据上述分析,本实施例根据不同颜色发光像素42的发光强度的差异,将发光像素42和对应开口71的间距进行区别设置,而发光像素42与开口71的间距越小,微结构对发光像素42的正向效果越强,发光像素42与开口71的间距越大,微结构对发光像素42的正向效果越弱;因此,由于绿色发光像素的发光强度最大,绿色发光像素的提升比例最大,因此需要将所述第二间距m2设置的最大;由于蓝色发光像素的发光强度最小,蓝色发光像素的提升比例最小,因此需要将所述第三间距m3设置的最小;由于红色发光像素的发光强度居中,红色发光像素的提升比例居中,因此所述第一间距m1居中。

[0071]

本实施例根据不同颜色发光像素42的发光强度的差异,将发光像素42的和对应开口71的间距进行区别设置,通过将对应于发光强度最小的第三间距m3设置的最小,以及对

应于发光强度最大的第二间距m2设置的最大,以使得微结构对三种不同颜色的发光像素42的提升幅度相同,进而实现整体显示效果的正向提升。

[0072]

在本技术的显示面板100中,由于微结构主要是将发光像素42的大角度的出射光线汇聚至发光像素42的正上方,以达到聚光的效果;而若开口71与对应的发光像素42的间距过小,大角度的出射光线将无法入射至开口71内,因此开口71与对应的发光像素42的间距需大于某一限定值。

[0073]

在本实施例中,所述第一间距m1可以大于或等于2微米,所述第二间距m2可以大于或等于3微米,所述第三间距m3可以大于或等于1.5微米,但是需要所述第二间距m2小于所述第一间距m1,以及所述第一间距m1小于所述第三间距m3。

[0074]

同理,开口71与对应的发光像素42的间距若过大,则微结构将无法起到对应的聚光效果,而由于所述第一间距值m1、所述第二间距m2、以及所述第三间距m3中所述第二间距m2最大,因此只需所述第二间距m2小于或等于10微米即可。

[0075]

在本实施例中,除了通过发光像素42和对应开口71的间距对不同发光像素42进行区别设置之外,还可以根据发光像素42的面积和对应开口71的面积的比值对不同发光像素42进行区别设置。

[0076]

在本技术的显示面板100中,请参阅图1、图3和图4,所述第一开口711的面积a1和所述第一发光像素421的面积b1的比值为第一比值n1,所述第二开口712的面积a2和所述第二发光像素422的面积b2的比值为第二比值n2,所述第三开口713的面积a3和所述第三发光像素423的面积b3的比值为第三比值n3;其中,所述第二比值n2大于或等于所述第一比值n1,所述第一比值n1大于或等于所述第三比值n3。

[0077]

根据上述分析,本实施例根据不同颜色发光像素42的发光强度的差异,将发光像素42的面积和对应开口71的面积的比值进行区别设置,而发光像素42的面积与开口71的面积的比值越小,微结构对发光像素42的正向效果越强,发光像素42的面积与开口71的面积的比值越大,微结构对发光像素42的正向效果越弱;因此,由于绿色发光像素的发光强度最大,绿色发光像素的提升比例最大,因此需要将所述第二比值n2设置的最大;由于蓝色发光像素的发光强度最小,蓝色发光像素的提升比例最小,因此需要将所述第三比值n3设置的最小;由于红色发光像素的发光强度居中,红色发光像素的提升比例居中,因此所述第一比值n1居中。

[0078]

在本技术的显示面板100中,由于微结构主要是将发光像素42的大角度的出射光线汇聚至发光像素42的正上方,以达到聚光的效果;而若开口71的面积与对应的发光像素42的面积的比值过小,大角度的出射光线将无法入射至开口71内,因此开口71的面积与对应的发光像素42的面积的比值需大于某一限定值;同理,而若开口71的面积与对应的发光像素42的面积的比值过大,大角度的出射光线将无法入射至第一折射率层70和所述第二折射率层80的交界面,则微结构将无法起到对应的聚光效果,因此开口71的面积与对应的发光像素42的面积的比值需小于某一限定值。

[0079]

在本实施例中,所述第一比值n1的范围可以为1.07至1.09,所述第二比值n2的范围可以为1.09至1.1,所述第三比值n3的范围可以为1.05至1.07。

[0080]

请参阅图3和图4中的结构,图3为本技术显示面板100中发光像素42的第一种俯视结构图,图4为本技术显示面板100中发光像素42的第二种俯视结构图。图3和图4中发光像

素42为非规则的形状,单独用开口71的面积与对应的发光像素42的面积的比值或开口71与对应发光像素42的间距对开口71的形状进行限定,则开口71的形状存在多种可能性,因此本实施例可以在设计开口71时,使其可以同时满足上述间距和比值的限定。

[0081]

在本技术的显示面板100中,发光像素42发出的大角度出射光入射至开口71内时,若所述第一折射率层70和所述第二折射率层80的交界面的倾斜角度较小,则该大角度的出射光可能不经过该交界面,直接透过第二折射率层80导出,因此开口71的倾斜角度越小,该微结构的聚光效果越差,开口71的倾斜角度越大,该微结构的聚光效果越好。

[0082]

在本实施例中,请参阅图6,所述第三开口713的倾斜角度a3可以大于所述第一开口711的倾斜角度a1,所述第一开口711的倾斜角度a1可以大于所述第二开口712的倾斜角度a2。

[0083]

根据上述分析,由于绿色发光像素的发光强度最大,绿色发光像素的提升比例最大,因此所述第二开口712的倾斜角度a2最小,减小第二开口712对滤光的聚光效果;由于蓝色发光像素的发光强度最小,蓝色发光像素的提升比例最小,因此所述第三开口713的倾斜角度a3最大,提高第三开口713对蓝光的聚光效果;由于红色发光像素的发光强度居中,红色发光像素的提升比例居中,因此所述第一开口711的倾斜角度a1居中。

[0084]

在本实施例中,所述第一开口711、所述第二开口712、所述第三开口713的具体角度不作具体限定,只要满足限定即可。

[0085]

在本技术的显示面板100中,请参阅图7,所述封装层50可以设置于所述发光层40和所述第一折射率层70之间,所述封装层50包括与所述第一折射率层70直接贴合的第二无机封装层503,所述第二无机封装层503的折射率大于所述第一折射率层70的折射率。

[0086]

在本实施例中,由于发光像素42发出的光线需要透过封装层50后再进入第一折射率层70,当发光像素42发出的大角度光线从有高折射率材料构成的第二无机封装层503入射至由低折射率材料构成的第一折射率层70时,大角度光线将发生折射变换成小角度光线,以向发光像素42的中心汇聚,进一步提高了显示面板100的显示效果。

[0087]

本技术还提出了一种移动终端,其包括终端主体和上述显示面板,所述终端主体和所述显示面板组合为一体。该终端主体可以为绑定于显示面板的电路板等器件以及覆盖在所述显示面板上的盖板等。所述移动终端可以包括手机、电视机、笔记本电脑等电子设备。

[0088]

本技术公开了一种显示面板及移动终端;该显示面板包括基板、设置于所述基板的一侧发光层、设置于所述发光层一侧的第一折射率层、设置于所述第一折射率层远离所述基板一侧的第二折射率层,所述发光层包括多个发光像素,所述第一折射率层包括与多个所述发光像素对应的多个开口,所述第二折射率层填充多个所述开口,所述第二折射率层的折射率大于所述第一折射率层的折射率,所述发光像素在所述第一折射率层上的正投影位于所述开口内,不同发光颜色的所述发光像素对应的所述开口的面积相异;本技术通过在低折射率的膜层上设置与发光像素对应的不同面积的开口,根据发光颜色设定对应的开口面积,使得不同的发光颜色的发光像素对应不同面积的开口,以及不同颜色所提升的聚光效果相同,提高了显示面板整体的发光效率。

[0089]

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0090]

以上对本技术实施例所提供的一种显示面板及移动终端进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例的技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1