一种液流电池结构

1.本实用新型涉及一种液流电池结构,特别涉及液流电池流动方式以及构成。

背景技术:

2.众所周知,可再生能源具有不连续、不稳定的特点,大规模并网会导致电网的瘫痪,因此需要一种中间装置来消减可再生能源对电网的不利影响。储能技术应运而生,通过能源的及时储存和释放来抵消可再生能源的不稳定,进而提高电能质量。储能技术中的化学储能近年来发展势头迅猛,以传统的铅蓄电池和锂电池为主,已经建设了几百兆瓦的储能电站。但是其安全性却成为了该类储能电站最大的隐患,尤其近年来起火爆炸事件频发,对人身安全和财产安全带来了巨大的损失。液流电池电解液不含易燃有机成分,具有本征安全的特点,可以深充深放,寿命可达15年之久。正因为如此,液流电池发展势头迅猛,其特点更适合于长时储能要求的场景中。

3.液流电池系统主要有电池、电解液储罐、电解液以及管路系统构成。其中电池是液流电池系统中最关键的部件,决定了系统的性能和可靠性,是发生化学反应的关键场所。对于提高电池系统的性能,关键在于提高电池的电压效率。通过对电池欧姆极化、电化学极化和浓差极化的抑制来提高电压效率。对于高工作电流密度的电堆而言,其浓差极化的控制成为极化控制的主要问题。同时电池内的流动阻力应尽可能的低,降低阻力以泵功率对多余能源的需求。因此开发低流阻、高电解液分布均匀性、低浓差极化的电池结构,对于提升电池系统的性能有至关重要的作用。

技术实现要素:

4.为了降低电池内部的流动阻力、提高电解液分布的均匀性,降低电堆的浓差极化。本实用新型提供一种液流电池的结构。

5.该电池包括依次层叠的正极侧电池端板、正极集流板、正极分流电极框、正极电极、正极汇流电极框、离子传导膜、负极汇流电极框、负极电极、负极分流电极框、负极集流板、负极电池端板;

6.正极分流电极框和负极分流电极框分别为一平板,在平板靠近正极电极一侧与正极电极接触区域设有作为电解液流道的凹槽。

7.在正极分流电极框上设有作为正极电解液入口的通孔和作为正极电解液出口的通孔,正极电解液入口与正极分流电极框上的电解液流道相连通,正极电解液入口与正极侧电池端板上的正极电解液进口相连通;

8.在负极分流电极框上设有作为负极电解液入口的通孔和作为负极电解液出口的通孔,负极电解液入口与负极分流电极框上的电解液流道相连通,负极电解液入口与负极侧电池端板上的负极电解液进口相连通;

9.正极汇流电极框和负极汇流电极框分别为一平板,在平板与正极电极接触区域设有作为电解液流道的通孔。于正极汇流电极框上设有作为正极电解液流出口的通孔,正极

电解液流出口与正极汇流电极框上的电解液流道的通孔相连通,正极电解液流出口与正极分流电极框上的正极电解液出口以及正极侧电池端板上的正极电解液排出口相连通。于负极汇流电极框上设有作为负极电解液流出口的通孔,负极电解液流出口与负极汇流电极框上的电解液流道的通孔相连通,负极电解液流出口与负极分流电极框上的负极电解液出口以及负极侧电池端板上的负极电解液排出口相连通。

10.上述的电池结构中,正极和负极电解液分别通过正极和负极电池端板的电解液进口,分别流入正极分流电极框和负极分流电极框中。正极和负极电解液分别在正极和负极的电极表面分布,并沿电极表面法向向电极内渗入,穿过电极厚度方向后分别流入正极汇流电极框和负极汇流电极框中,最终分别通过正极和负极电池端板上的电解液排出口流出电池。

11.上述的电池结构中,正极集流板与正极电极之间的正极分流电极框和负极电极与负极集流板之间的负极分流电极框是导电体。所述正极汇流电极框和负极汇流电极框中分别与正极电极和负极电极接触的部分,可以是导电体或者是非导电体,优选导电体。

12.上述的电池结构中,正极汇流电极框和负极汇流电极框中分别与正极电极和负极电极接触的部分,可以是无孔材料或多孔材料,优选多孔材料;多孔材料的孔隙率为电极多孔材料孔隙率的0.05-0.5倍,优选0.1-0.2倍。

13.上述的电池结构中,电解液流道可为蛇形流道、交指流道中的一种或二种以上。多孔材料的电极为碳毡、碳纸、碳布中的一种或二种以上。

14.该电池结构区别于常规的液流电池中电解液流通方式,采用电极几何尺寸中最小的厚度方向作为电解液的流通方向,其流动阻力相比流经整个电极长度或宽度的方式下降了约两个数量级,而相比于燃料电池的交指流道或蛇形流道的方式来说,流动阻力亦有下降。电解液快速分布、快速流通的方式提高了电极中电解液浓度的分布均匀性,可以显著降低浓差极化,提高电池的电压效率。

15.本实用新型具有如下优点:

16.1、本实用新型的电池结构中的电解液流通方式,采用电极几何尺寸中最小的厚度方向作为电解液的流通方向,其流动阻力相比传统液流电池结构,下降约两个数量级。极大的降低了电池系统的管路阻力和泵功率,提高了整个系统的能量效率;

17.2、本实用新型的电池结构中的电解液流通方式,电解液快速分布、快速流通的方式提高了电极中电解液浓度的分布均匀性,可以显著降低浓差极化,提高电池的电压效率。

附图说明

18.图1为常规的液流电池的电池结构;

19.其中1.正极侧电池端板;2.正极集流板;3.正极电极框;4.正极电极; 5.离子传导膜;6.负极电极;7.负极电极框;8.负极集流板;9.负极侧电池端板。

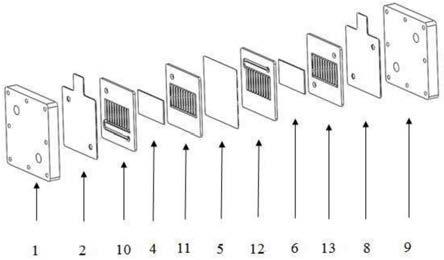

20.图2为本实用新型提出的液流电池的电池结构;

21.其中10.正极分流电极框;11.正极汇流电极框;12.负极汇流电极框;13. 负极分流电极框

22.图3为图2中液流电池结构中10.正极分流电极框和13.负极分流电极框的正面(左)和反面(右)结构;

23.其中14.正极(在10.正极分流电极框中)或负极(在13.负极分流电极框中)电解液入口;15.作为电解液流道的凹槽;16.正极分流电极框上容置正极电极的区域或负极分流电极框容置负极电极的区域。17.正极电解液出口(在10.正极分流电极框中)或负极电解液出口(在13.负极分流电极框中)。

24.图4为图2中液流电池结构中11.正极汇流电极框和12.负极汇流电极框的正面(左)和反面(右)结构;

25.其中18.正极(在11.正极汇流电极框中)或负极(在12.负极汇流电极框中)电解液流出口;19.汇流电极框与电极接触区域所设的作为电解液流道的通孔;20.正极汇流电极框上容置正极电极的区域(在11.正极汇流电极框中)或负极汇流电极框上容置负极电极的区域(在2.负极汇流电极框中)。

具体实施方式

26.对比例:

27.一种常规的液流电池结构,其由正极侧电池端板1、正极集流板2、正极电极框3、正极电极4、离子传导膜5、负极电极6、负极电极框7、负极集流板8、负极侧电池端板9以及各部件之间的密封件构成,并通过螺栓穿过正极侧电池端板1和负极侧电池端板9上相应的通孔压紧电池。正极电解液通过正极侧电池端板1上的电解液进口流入电池,穿过正极集流板2 上的电解液入口通孔流入正极电极框3的电解液入口中,经电解液分配流道流入正极电极4中,之后经电解液汇流流道流出电极框的电解液出口,穿过正极集流板2上的电解液出口通孔流入正极侧电池端板1上的电解液出口流出电池。负极电解液通过负极侧电池端板9上的电解液进口流入电池,穿过负极集流板8上的电解液入口通孔流入负极电极框7的电解液入口中,经电解液分配流道流入负极电极6中,之后经电解液汇流流道流出电极框的电解液出口,穿过负极集流板8上的电解液出口通孔流入负极侧电池端板9上的电解液出口流出电池。该电池电极框上的电解液分配流道采用交指电极结构,电解液从电极靠近流道表面穿过交指结构的筋条下的电极后流入相邻流道再从靠近流道表面上流出。

28.实施例

29.本实用新型提出的一种液流电池结构,其由正极侧电池端板1;正极集流板2;正极分流电极框10;正极电极4;正极汇流电极框11;离子传导膜5;负极汇流电极框12;负极电极6;负极分流电极框13;负极集流板8;负极侧电池端板9以及各部件之间的密封件构成,并通过螺栓穿过正极侧电池端板1和负极侧电池端板9上相应的通孔压紧电池。

30.正极电解液通过正极侧电池端板1上的电解液进口流入电池,穿过正极集流板2上的电解液通孔流入正极分流电极框10的电解液入口14中,经.电解液流道的凹槽15流入16上所容置的4.正极电极中,电解液沿电极表面法线方向向电极内渗入,穿过电极厚度方向后流入汇流电极框与电极接触区域所设的作为电解液流道的通孔19中,流入正极汇流电极框上的正极电解液流出口18,经过正极分流电极框上的电解液出口10和正极侧电池端板1上的正极电解液排出口流出电池。

31.负极电解液通过负极侧电池端板9上的电解液进口流入电池,穿过负极集流板8上的电解液通孔流入负极分流电极框13的电解液入口14中,经电解液流道的凹槽15流入16上所容置的负极电极6中,电解液沿电极表面法线方向向电极内渗入,穿过电极厚度方向后流

入汇流电极框与电极接触区域所设的作为电解液流道的通孔19中,流入负极汇流电极框上的负极电解液流出口18,经过负极分流电极框上的电解液出口13和负极侧电池端板9上的负极电解液排出口流出电池。

32.正极分流电极框10与负极分流电极框13在结构上完全相同,仅在装配方向和功能上不同。正极分流电极框10与负极分流电极框13分置于离子传导膜5两侧相对组装,并分别导流正极和负极电解液。同样的,正极汇流电极框11与负极汇流电极框12在结构上完全相同,仅在装配方向和功能上不同。正极汇流电极框11与负极汇流电极框12分置于离子传导膜5 两侧相对组装,并分别导流正极和负极电解液。

33.该电池中的正极和负极电解液分别通过正极和负极电池端板的电解液进口,分别流入正极分流电极框和负极分流电极框中;正极和负极电解液分别在正极和负极的电极表面分布,并沿电极表面法向向电极内渗入,穿过电极厚度方向后分别流入正极汇流电极框和负极汇流电极框中,最终分别通过正极和负极电池端板上的电解液排出口流出电池。

34.其中正极汇流电极框11与负极汇流电极框12分别与正极电极和负极电极接触的部分可以是无孔材质也可以是多孔材质。

35.分别采用图1和图2中的电池结构组装电池并评测性能。其中电极4 和6是厚度为3mm的多孔碳毡,离子传导膜5采用nafion115膜,正极集流板2和负极集流板8为石墨板,正极电极框3、负极电极框7、正极分流电极框10和负极分流电极框13为硬质石墨板加工的分流电极框,厚度 3mm。正极汇流电极框11和负极汇流电极框12为硬质石墨板加工的汇流电极框,厚度1mm。分别采用图1和图2的电池结构组装的电池性能入表 1所示。

36.表1分别采用图1和图2的电池结构组装的电池性能

[0037][0038]

由表1可知,采用图2结构的电池流动阻力相比图1结构的电池明显降低,可有效节省泵的能耗,有利于系统能量效率的提升。电解液的均匀分布以及流阻下降带来的流速提升有效的控制了电池的浓差极化,电压效率和能量效率明显升高约4个百分点。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1