宽带圆极化折叠传输阵天线

1.本发明属于天线技术领域,具体涉及一种传输阵天线,用于天文探测和卫可星通信。

背景技术:

2.随着卫星、雷达、航天等领域的快速发展,通讯设备对天线的性能提出越来越严格的要求,例如要求天线高增益、宽频带、低剖面等。相控阵天线作为目前通信系统中应用最为广泛的一种天线,已经在民用和军用领域发挥了极大的作用。但是在远距离通信中,为实现高增益特性,往往需要使用庞大数目的阵列单元,从而增加了天线系统的物理尺寸,同时大量的移相器控制电路和复杂的馈电网络增加了设计的复杂性和制造成本。

3.传输阵列天线是一种结合透镜天线和阵列天线的一种新型天线,传输阵天线由馈源天线和传输阵列平面组成。馈源被放置在传输阵平面的焦点位置,通过改变阵列单元来调节传输相位,从而补偿入射波到每个单元上的相位延迟,实现高增益等所需的辐射特性。与反射阵天线相比,传输阵天线的馈源与出射波束分布在阵面的两侧,馈源对出射波束没有遮挡,拥有明显的优势。相比于普通传输阵天线,折叠式传输阵天线结合看极化扭转反射面和具有极化选择性的传输阵列,可以将天线剖面高度降低为焦距的三分之一。

4.在实际的通讯系统中,圆极化天线由于具有旋向正交性,能够接收到任意极化方向的线极化波,而得到了更为广泛的应用。而圆极化传输阵天线通常有两种实现方式,第一种是对圆极化馈源入射波进行调控,通过改变传输阵单元的旋转角度实现相位调节;第二种是对线极化馈源入射波进行调控,通过线-圆极化转换单元,得到圆极化波,此类结构大部分通过旋转阵列单元实现相位调节。

5.虽然折叠式圆极化传输阵天线具有上述诸多优点,但是工作带宽较窄是此类天线的普遍问题,这主要是传输阵单元特性决定的。目前大多数的圆极化传输阵,采用线极化馈源,通过线-圆极化转换单元,得到圆极化波。此类圆极化传输单元工作带宽窄,传输性能不佳导致传输阵天线工作带宽窄,口径效率低。

6.例如j.yang,s.t.chen,m.chen,j.c.ke,m.z.chen,c.zhang,r.yang,x.li,q.cheng,and t.j.cui,在ieee transactions on antennas and propagation,vol.69,no.2,pp.806-814,feb.2021.期刊上发表的论文"folded transmitarray antenna with circular polarization based on metasurface"中提出了一种基于极化扭转超表面的低剖面圆极化传输阵天线。该传输阵单元结构包括顶层的圆极化贴片、中间层的金属地板和底层的线极化贴片,顶层和底层贴片通过一个金属化通孔连接。通过对17

×

17个单元的阵列测试,其最大口径效率为21.8%,3db轴比带宽为23.2%,3db增益带宽为11.6%,与宽带天线相比,该天线的轴比带宽与增益带宽均较窄,导致传输信息容量较小,使得天线的应用场景受到限制。

技术实现要素:

7.本发明的目的在于针对上述现有技术存在的不足,提出一种宽带圆极化折叠传输阵天线,以在保证具有较高口径效率的前提下,有效拓宽圆极化折叠传输阵天线的工作带宽,提高传输信息容量。

8.为实现上述目的,本发明的技术方案如下:

9.一种宽带圆极化折叠传输阵天线,包括宽频带传输阵面1、馈源2和极化旋转表面3,该阵面位于馈源2和极化旋转表面3的上部,其特征在于:

10.所述宽频带传输阵面1,由m

×

n个周期性排布的传输阵天线单元11组成,该单元包括两层介质基板111和112,该第一介质基板的上表面印制有第一宽频带传输贴片113,该第二介质基板的上下表面分别印制有金属表面114和第二宽频带传输贴片115;这两个频带传输贴片113,115上均设有两个大小不同、方向相差180

°

的“冂”型缝隙结构116和117,且第一宽频带传输贴片113围绕其中心旋转不同的角度,第二宽频带传输贴片115始终保持“冂”型缝隙开口方向与馈源2的极化方向垂直;

11.极化旋转表面3,由p

×

q个结构相同的极化旋转单元31组成,用于实现x极化波与y极化波的相互转化,该单元结构包括第三介质基板311、下表面地板312和上表面极化旋转贴片313;极化旋转贴片313由关于中心对称的两个的圆弧形条带和连接圆弧的矩形条带构成,该矩形条带的长边与第三介质基板311的边缘形成45

°

夹角。

12.进一步,所述第一介质板111和第二介质板112通过粘合层118粘合在一起,并通过金属化过孔119将这两个贴片相连。

13.进一步,所述金属表面114中心设有圆形孔1110,以避免该金属表面与金属化过孔119接触。

14.进一步,所述每个宽频带传输贴片上设置的两个“冂”型缝隙结构116和117嵌套为一体,且外圈“冂”型缝隙结构116与内圈“冂”型缝隙结构117的开口方向相反。

15.进一步,所述馈源2为线极化角锥喇叭天线,位于极化旋转表面3的中心

16.进一步,所述极化旋转表面3,其与顶部阵面1的距离为该阵面焦距的三分之一,且中心设有与馈源2口径大小相同的通孔4。

17.本发明与现有技术相比,具有如下优点:

18.1.本发明由于在传输阵天线单元的上下两层传输贴片上设有“冂”型缝隙嵌套结构,极大拓展了工作带宽,仿真结果表明,该传输阵天线单元在入射波倾角从0度变化至45的情况下,能在9-14ghz范围内始终能保持良好的传输幅度,且在10-14ghz的范围内,传输幅度大于-2db;

19.2.本发明由于第二宽频带传输贴片始终保持“冂”型缝隙开口方向与馈源的极化方向垂直,实现了理想的极化选择性,可以反射来自馈源的x极化波并传输与之正交的y极化波,充当了极化栅的作用。

20.3.本发明极化旋转单元由于采用关于中心对称的两个的圆弧形条带和连接圆弧的矩形条带结构,可在10-14ghz的范围内,使得x极化的入射波几乎可全部转化为y极化的反射波,该特性与第二传输贴片组成的阵面配合,能在保证天线带宽和效率的同时,有效降低传输阵天线的剖面高度。

附图说明

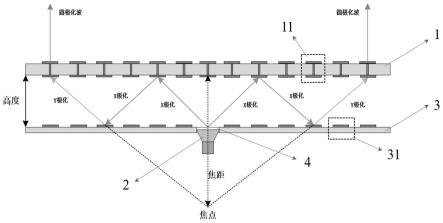

21.图1为本发明的整体结构示意图;

22.图2为本发明中圆极化传输阵单元的结构示意图;

23.图3为本发明中极化旋转面单元的结构示意图;

24.图4为本发明中传输阵单元在x极化波和y极化波垂直入射下的传输与反射系数仿真图;

25.图5为本发明中传输阵单元在y极化波斜入射下的传输系数仿真图;

26.图6为本发明中极化旋转单元在x极化波入射下的反射系数仿真图;

27.图7为仿真本发明工作在12ghz的e面方向图和h面方向图;

28.图8为本发明的轴比和增益仿真图。

具体实施方式

29.下面结合附图对本发明的实施例和效果作进一步详细说明:

30.参照图1,本实例的圆极化折叠传输阵天线由传输阵面1、馈源2和底部极化旋转表面3和三部分组成,且传输阵面1位于底部馈源2和极化旋转表面3的上部。其中:

31.所述阵面1,由m

×

n个周期性排布的传输阵单元11组成,用于反射来自馈源3的x线极化波,接受来自极化旋转表面2的y极化波,并将其转化为高增益宽频带的圆极化透射波。

32.所述馈源2,采用线极化角锥喇叭天线,用于产生x极化的电磁波并照射到传输阵进行调控。喇叭天线的相位中心位于极化旋转表面3的中心法线上。

33.所述极化旋转表面3,由p

×

q个结构相同的极化旋转单元31组成。用于实现x极化波和y极化波的相互转化。极化旋转表面中心设有馈源2口径大小的通孔,用于放置馈源2。

34.本实施案例中透射波束的主极化为左旋圆极化,故传输阵单元上层贴片围绕中心顺时针旋转,旋转角度按照下式计算:

35.αi=-k0(ri·r0-ri)

36.其中αi为第i个单元的旋转角度,k0为自由空间波数,ri为馈源相位中心到第i个单元的矢量,ri为阵列中心到第i个单元的位置矢量,r0为主波束的位置矢量。本实例中主波束指向为阵面法线方向,故计算传输阵单元贴片旋转角度时r0取(0,0,1)。

37.本实施例取但不限于m=18,n=18,p=18,q=18,阵面1和极化旋转表面2的大小均为198mm

×

198mm,馈源3的口径大小为29mm

×

38mm,极化旋转表面2和馈源3均位于阵面1焦距的三分之一处。圆极化折叠传输阵天线的焦径比为1.2,剖面高度为38mm。

38.参照图2,每一个圆极化传输阵天线单元包括两层介质基板111、112和三层金属贴片,这三层金属贴片分别为上层的金属辐射贴片113、中间层的金属背板114和下层的金属接收贴片115。上层的金属辐射贴片113与下层的金属接收贴片115上均设置有两个“冂”型缝隙嵌套结构116和117,这两个“冂”型缝隙大小不同,且开口方向相反,用于拓展传输阵天线单元的工作带宽。上层的金属辐射贴片113印刷在介质基板111上表面,中间层的金属背板114和下层的金属接收贴片115分别印刷在介质基板112的上下表面。两层介质基板111和112通过粘合层118粘合为一体,且通过金属化过孔119将上层的辐射贴片113与下层的接收贴片115连接,使下层接收贴片接收到的电磁波可以耦合到上层辐射贴片。中间层的金属背板114中心设置一个圆孔1110,以避免与金属化过孔接触,影响单元的传输性能。

39.所述上层的金属辐射贴片113围绕其中心顺时针旋转不同的角度,实现将线极化波转化为右旋圆极化波,并对右旋圆极化波的相位进行调控。下层的金属接受贴片115同时充当了极化栅的功能,反射x极化波,并传输与之正交的y极化波。

40.所述两层介质基板均为fr4m材质,介电常数2.2,损耗角正切0.0009,厚度均为2mm,大小为11mm

×

11mm。两层介质基板通过粘合层粘在一起,粘合层厚度为0.1mm,介电常数3.7,损耗角正切0.002。金属贴片材质均为铜,厚度为0.035mm。

41.参照图3,每个极化旋转表面单元31,用于在宽频带范围内实现x极化波和y极化波的相互转化,其包括介质基板311、金属背板312和金属贴片313,且金属贴片313和金属背板312分别印刷在介质基板的上下表面。该金属贴片313由两个圆弧条带和连接条带组成,两个圆弧状条带张角为60

°

,且关于介质基板的中心旋转对称。所述介质基板为fr4m材质,厚度为3mm,大小为11mm

×

11mm,圆弧状条带的内半径为r1,外半径为r2,连接条带为矩形结构,宽度为w,长度为l,其长边与介质基板边缘呈45

°

夹角。这些参数的取值范围为:2.6mm≦r1≦2.8mm,4.2mm≦r2≦4.4mm,0.5mm≦w≦0.6mm,6mm≦l≦8mm。

42.本实例取但不限于r1=2.7mm,r2=4.3mm,w=0.5mm,l=6mm。

43.以下通过仿真实验,对本发明的技术效果作进一步说明:

44.1、仿真软件

45.使用现有文献中的商业软件hfss_18.0。

46.2.仿真内容与结果

47.仿真1,对本实例中圆极化传输阵天线单元在x极化波和y极化波入射下的反射系数和传输系数进行仿真,其结果如图4。

48.从图4可见,本实例中圆极化折叠传输阵天线单元在9-14ghz频带内,x极化波入射下的反射系数r

x-x

接近于0db,y极化波入射下的反射系数r

y-y

小于-10db,这说明入射的x极化波几乎完全被反射,而入射的y极化波没有被反射。y极化波入射下的传输系数t

y-y

接近于0db,x极化波入射下的传输系数t

y-x

小于-30db,表明该单元对y极化波有较为理想的传输特性,且表现出极化选择功能。

49.仿真2,对本实例中圆极化传输阵天线单元在不同斜入射角度的y极化波照射时的传输系数进行仿真,其结果如图5。

50.从图5可见,本实例中圆极化折叠传输阵天线单元在y极化波的斜入射角度从0

°

变化到45

°

情况下,在10-14ghz频带内,y极化波传输幅度始终大于-2db,这说明y极化波的斜入射角度变化时,该单元的传输特性依然良好。

51.仿真3,对本实例中极化旋转单元在x极化波垂直入射下的反射系数进行仿真,其结果如图6。

52.从图6可见,本实例中极化旋转表面单元,在10-14ghz频带内x极化波垂直入射下的主极化反射系数r

x-x

始终小于-10db,x极化波垂直入射下的交叉极化反射系数r

y-x

近似于0db,这说明该单元将x极化的入射波几乎全部转化为y极化的反射波,表现出理想的极化旋转特性。

53.仿真4,对本实例中圆极化折叠传输阵天线在12ghz下的e面和h面方向图进行仿真,其结果如图7。

54.从图7可见,本实例中18

×

18单元的圆极化折叠传输阵天线,在12ghz处的e面和h

面主波束指向0

°

方向,3db波瓣宽度小于8

°

,归一化交叉极化低于-15db,副瓣电平低于-10db。

55.仿真5,对本实例中圆极化折叠传输阵天线的轴比和增益进行仿真,其结果如图8。

56.从图8可见,本实例中18

×

18单元的圆极化折叠传输阵天线,3db增益带宽为30%,口径效率为29%,3db轴比带宽基本覆盖10-14ghz,与参考文献中的9.6%的3db增益带宽和14%的口径效率相比,具有明显优势。

57.以上仿真结果说明,本发明的圆极化折叠传输阵天线在宽频带内实现了发射圆极化波束的功能,且该天线具有较大的口径效率。

58.以上描述仅是本发明的一个具体实例,不构成对本发明的任何限制,显然对于本领域的专业人员来说,再了解接本发明内容和原理后,都可能在不背离本发明原理和结构的情况下,进行形式和细节上的各种修正和改变,但是这些基于本发明思想的修正和改变仍在本发明的权利要求和保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1