电路基板以及具备该电路基板的电缆束的制作方法

1.本发明涉及电路基板以及具备该电路基板的电缆束。

背景技术:

2.已知一种在电缆束中使用的电路基板,其将连接器和电缆之间连接。这种电路基板例如记载在专利文献1中。

3.如图21所示,专利文献1中记载的电路基板90具有多个配线部901。在各配线部901的一端连接有子组件(连接器)92的接点921。此外,在各配线部901的另一端形成有接线部903。在接线部903连接有电线(未图示)。这样,电路基板90用于将子组件92和电线之间连接。现有技术文献专利文献

4.专利文献1:日本专利公开2010

‑

73549号公报

技术实现要素:

(一)要解决的技术问题

5.寻求一种即使在经由电缆束进行的通信中使用更高速的信号的情况下,也能够得到良好的信号传递特性的电路基板。

6.本发明的目的在于提供一种电路基板,其具有对于更高速的信号显示出良好的信号传递特性的结构。此外,本发明的目的还在于提供一种具备上述电路基板的电缆束。(二)技术方案

7.在本发明的一个方面中,作为第一电路基板,提供一种电路基板,其用于将连接器的端子和电线之间连接,所述电路基板具备:第一层、第二层和电介质层,所述电介质层夹在所述第一层和所述第二层之间,在所述第一层和所述第二层的每一个上分别设置有多个配线部,所述配线部的每一个具有:与所述端子连接的连接部、与所述电线连接的接线部、以及将所述连接部和所述接线部之间连结的线路部,在所述第一层的所述配线部,形成有构成第一差动对的两个第一信号配线部和第二接地配线部,所述第一信号配线部与所述第二接地配线部在间距方向上相邻,在所述第二层的所述配线部,形成有构成第二差动对的两个第二信号配线部和第一接地配线部,所述第二信号配线部与所述第一接地配线部在所述间距方向上相邻,在所述间距方向上,两个所述第一信号配线部的所述线路部的外边缘位于比所述第一接地配线部的所述线路部的两边缘更靠内侧,两个所述第二信号配线部的所述线路部

的外边缘位于比所述第二接地配线部的所述线路部的两边缘更靠内侧。

8.此外,根据本发明的另一方面,作为第一电缆束,得到具备上述第一电路基板、所述连接器和所述电线的电缆束。(三)有益效果

9.在电路基板中,构成第一差动对的两个第一信号配线形成于第一层,第一接地配线层形成于第二层。此外,形成第二差动对的两个第二信号配线形成于第二层,第二接地配线层形成于第一层。并且,在间距方向上,两个第一信号配线部的线路部的外边缘位于比第一接地配线部的线路部的两边缘更靠内侧。此外,两个第二信号配线部的线路部的外边缘在间距方向上位于比第二接地配线部的线路部的两边缘更靠内侧。在该结构中,当沿着与间距方向正交的上下方向观察时,第一信号配线的线路部与第一接地配线的线路部重叠,第二信号配线的线路部与第二接地配线的线路部重叠。由此,电路基板能够实现良好的信号传递特性。

10.通过参照附图研究以下最佳的实施方式的说明,可以正确理解本发明的目的,并且可以更完全地理解其结构。

附图说明

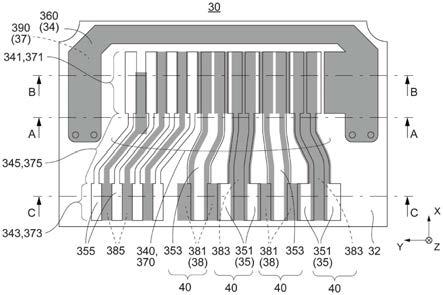

11.图1是表示本发明的第一实施方式的电缆束的立体图。图2是表示图1的电缆束的其他立体图。除去了覆盖电路基板和电线的端部的罩。此外,省略了与电路基板的第二配线层连接的被覆电线。图3是表示图2的电缆束所包含的电路基板的俯视图。图4是表示图3的电路基板的仰视图。图5是表示图3的电路基板的其他俯视图。构成第二配线层的配线图案用灰色调表示。图6是表示图5的电路基板的a

‑

a线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图7是表示图5的电路基板的b

‑

b线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图8是表示图5的电路基板的c

‑

c线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图9是表示本发明的第二实施方式的电路基板的俯视图。图10是表示图9的电路基板的仰视图。图11是表示图9的电路基板的其他俯视图。构成第二配线层的配线图案用灰色调表示。图12是表示图11的电路基板的d

‑

d线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图13是表示图11的电路基板的e

‑

e线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图14是表示图11的电路基板的f

‑

f线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。

图15是表示本发明的第三实施方式的电路基板的俯视图。图16是表示图15的电路基板的仰视图。图17是表示图15的电路基板的其他俯视图。构成第二配线层的配线图案用灰色调表示。图18是表示图17的电路基板的g

‑

g线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图19是表示图17的电路基板的h

‑

h线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图20是表示图17的电路基板的i

‑

i线剖视图。电路基板的一部分被放大表示。在放大表示的部分中,包含在间距方向上位于内侧的两个高速信号传输路径。图21是表示专利文献1中记载的子组件和电路基板的立体图。

具体实施方式

12.本发明能够通过多种变形或各种方式来实现,作为其一例,以下详细说明附图所示的特定的实施方式。附图及实施方式并非将本发明限定于在此公开的特定的方式,在所附的权利要求书所明示的范围内完成的所有变形例、等同物、替代例都包含在其对象中。

13.(第一实施例)参照图1和图2,本发明的第一实施方式的电缆束10具备:连接器20、电路基板30、电缆50和罩60。在本实施方式中,连接器20是hdmi(high

‑

definition multimedia interface,高清晰度多媒体接口)(注册商标)连接器,但是本发明不限于此。本发明可应用于具备差分信号传输路径的任何连接器。

14.根据图2可知,电路基板30由连接器20保持,并且将连接器20和电缆50之间电连接。详细地说,连接器20具备多个端子22和两对被固定部24。被固定部24是连接器20的壳体的一部分。电路基板30具备第一配线层(第一层)34和第二配线层(第二层)37(参照图4)。连接器20的端子22与第一配线层34的配线部340和第二配线层37的配线部370(参照图4)的一个端部连接。连接器20的被固定部24用焊锡等连接固定于第一配线层34的固定部360和第二配线层37的固定部390(参照图4)。另一方面,电缆50具有多个被覆电线(电线)52。电缆50的被覆电线52使用焊锡等连接固定于第一配线层34的配线部340和第二配线层37的配线部370(参照图4)的另一端部。通过使电路基板30介于连接器20和电缆50之间,能够使在间距方向上相邻的被覆电线52之间的间隔比相邻的端子22之间的间隔宽。另外,在本实施方式中,间距方向是y方向。

15.参照图3和图4,电路基板30具备:电介质层32、在电介质层32的上表面形成的第一配线层(第一层)34、在电介质层32的下表面形成的第二配线层(第二层)37。但是,本发明不限于此。第一配线层34和第二配线层37也可以分别形成在不同的电介质层上,并重叠接合。无论如何,在与间距方向正交的上下方向上,电介质层32位于第一配线层34和第二配线层37之间,只要夹在第一配线层34和第二配线层37之间即可。另外,在本实施方式中,上下方向是z方向。+z方向为上方,

‑

z方向为下方。

16.如图3所示,在第一配线层34上设置有多个配线部340和固定部360。配线部340用于信号传输。固定部360用于固定连接器20(参照图2)的被固定部24。

17.如图3所示,配线部340的每一个具有:连接部341、接线部343和线路部345。连接部341是与连接器20的端子22(参照图2)连接的部分。接线部343是电缆50的被覆电线52(参照图2)被连接固定的部分。线路部345是将对应的连接部341和接线部343之间连结的部分。

18.如图3所示,多个配线部340的连接部341沿间距方向排列,相邻的两个连接部341被空间分离。接线部343也沿间距方向排列,相邻的两个接线部343被空间分离。线路部345也沿间距方向排列,相邻的两个连接部341被空间分离。

19.参照图4,在第二配线层37上设置有多个配线部370和固定部390。与第一配线层34的情况相同,配线部370用于信号传输,固定部390用于固定连接器20(参照图2)的被固定部24。

20.如图4所示,配线部370的每一个具有:连接部371、接线部373和线路部375。连接部371是与连接器20的端子22(参照图2)连接的部分。接线部373是电缆50的被覆电线52(参照图2)被连接固定的部分。线路部375是将连接部371和接线部373之间连结的部分。

21.如图4所示,多个配线部370的连接部371在间距方向上排列。但是,在与间距方向以及上下方向双方正交的前后方向上,一个配线部370的连接部371的位置与其他配线部370的位置不同。另外,在本实施方式中,前后方向是x方向。相邻的两个连接部371被空间分离。接线部373也沿间距方向排列,相邻的两个接线部373被空间分离。线路部375也沿间距方向排列,相邻的两个线路部375被空间分离。

22.再次参照图3,在第一配线层34的配线部340上形成有构成两个第一差动对35的四个第一信号配线部351。此外,在配线部340上形成有两个第二接地配线部353。另外,在配线部340上形成有四个第三信号配线部355。第一信号配线部351用于高速信号的传输,第三信号配线部355用于低速信号的传输。这些第一信号配线部351以及第三信号配线部355各自的连接部341的尺寸在间距方向上比其线路部345的尺寸大。此外,第一信号配线部351以及第三信号配线部355各自的接线部343的尺寸在间距方向上也比其线路部345的尺寸大。另一方面,第二接地配线部353各自的连接部341的尺寸在间距方向上与其线路部345的尺寸相等。此外,第二接地配线部353各自的接线部343的尺寸在间距方向上比其线路部345的尺寸小。

23.再次参照图4,在第二配线层37的配线部370上形成有构成两个第二差动对38的四个第二信号配线部381。此外,在配线部370上形成有两个第一接地配线部383。另外,在配线部370上形成有三个第四信号配线部385。第二信号配线部381用于高速信号的传输,第四信号配线部385用于低速信号的传输。这些第二信号配线部381以及第四信号配线部385各自的连接部371的尺寸在间距方向上比其线路部375的尺寸大。此外,第二信号配线部381以及第四信号配线部385各自的接线部373的尺寸也在间距方向上比其线路部375的尺寸大。另一方面,第一接地配线部383各自的连接部371的尺寸在间距方向上与其线路部375的尺寸相等。此外,第一接地配线部383各自的接线部373的尺寸在间距方向上比其线路部375的尺寸小。

24.根据图5可知,沿上下方向观察时,第一差动对35的每一对与第一接地配线部383的一方至少部分地重叠。此外,第二差动对38的每一对与第二接地配线部353的一方至少部分地重叠。这样,第一差动对35与第一接地配线部383相互对应,第二差动对38与第二接地配线部353相互对应。并且,相互对应的第一差动对35和第一接地配线部383、以及相互对应

的第二差动对38和第二接地配线部353分别构成高速信号传输路径(传输路径)40。这样,在本实施方式的电路基板30中设置有多组高速信号传输路径40。在本实施方式中,高速信号传输路径40的组数为四个。但是,本发明不限于此。高速信号传输路径40的组数只要是多个即可。优选地,高速信号传输路径40的组数为偶数。这是因为,通过对称配置多个高速信号传输路径40,能够实现良好的信号传递特性。

25.根据图3和图4可知,由第一信号配线部351和第二接地配线部353构成的第一配线图案的形状与由第二信号配线部381和第一接地配线部383构成的第二配线图案的形状相同。因此,若第一配线图案和第二配线图案处于特定的位置关系,则它们成为旋转对称。在本实施方式中,第一配线图案和第二配线图案设置为这些图案所构成的多组高速信号传输路径40整体旋转对称。其对称轴是沿前后方向延伸的假想线,位于通过电介质层32的上下方向的中心的线上。另外,该对称轴在间距方向上偏离电路基板30的中心。这样,通过使高速信号传输路径40整体成为旋转对称,从而能够在扩大接线部343、373的间距方向上的间隔的同时,减小第一差动对35和第二差动对38之间的线路部345、375的长度差。

26.如图5所示,高速信号传输路径40在间距方向上排列。并且,在间距方向上,第一差动对35和第二差动对38交替排列。换言之,第一差动对35和第二接地配线部353在间距方向上交替排列,第二差动对38和第一接地配线部383在间距方向上交替排列。由此,分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351和第二接地配线部353的至少一方在间距方向上相邻。此外,分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381和第一接地配线部383的至少一方在间距方向上相邻。由此,能够降低两对第一差动对35之间的串话以及两对第二差动对38之间的串话。

27.根据图5和图6可知,在沿着上下方向观察的情况下,分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351的线路部345的外边缘405在间距方向上位于比对应的第一接地配线部383的线路部375的两个边缘(两边缘)435更靠内侧。同样地,在沿上下方向观察的情况下,分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381的线路部375的外边缘415在间距方向上位于比对应的第二接地配线部353的线路部345的两个边缘(两边缘)425更靠内侧。通过该结构,能够实现与使用了实心图案的接地层的情况同等的信号传递特性。

28.此外,参照图5和图7,分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351的连接部341的外边缘401的每一个在间距方向上至少部分地位于比对应的第一接地配线部383的连接部371的两个边缘(两边缘)431更靠外侧。在本实施方式中,对于分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351的连接部341的外边缘401的每一个而言,其整体在间距方向上位于比对应的第一接地配线部383的连接部371的两个边缘(两边缘)431更靠外侧。此外,分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351的连接部341的内边缘407的每一个在间距方向上位于比对应的第一接地配线部383的连接部371的两边缘431更靠内侧。同样地,分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381的连接部371的外边缘411的每一个在间距方向上至少部分地位于比对应的第二接地配线部353的连接部341的两个边缘(两边缘)421更靠外侧。在本实施方式中,对于分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381的连接部371的外边缘411的每一个而言,其整体在间距方向上位于比对应的第二接地配线部353的连接部341的两个边缘(两边缘)421更靠外侧。此外,分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381的连接部371的内边缘417的每一个在间距方向上位于比对应的第二接地配线

部353的连接部341的两边缘421更靠内侧。通过该结构,能够确保连接部341、371的每一个所需的面积,并且能够抑制第一信号配线部351以及第二信号配线部381中的阻抗急剧变化。

29.另外,参照图5和图8,分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351的接线部343的外边缘403的每一个在间距方向上至少部分地位于比对应的第一接地配线部383的接线部373的两个边缘(两边缘)433更靠外侧。在本实施方式中,对于分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351的接线部343的外边缘403的每一个而言,其整体在间距方向上位于比对应的第一接地配线部383的接线部373的两个边缘(两边缘)433更靠外侧。此外,分别构成第一差动对35的两个第一信号配线部351的接线部343的内边缘409的每一个在间距方向上位于比对应的第一接地配线部383的接线部373的两边缘433更靠内侧。同样地,分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381的接线部373的外边缘413的每一个至少部分地在间距方向上位于比对应的第二接地配线部353的接线部343的两个边缘(两边缘)423更靠外侧。在本实施方式中,对于分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381的接线部373的外边缘413的每一个而言,其整体在间距方向上位于比对应的第二接地配线部353的接线部343的两个边缘(两边缘)423更靠外侧。此外,分别构成第二差动对38的两个第二信号配线部381的接线部373的内边缘419的每一个在间距方向上位于比对应的第二接地配线部353的接线部343的两边缘423更靠内侧。根据该结构,在间距方向上,能够在相邻的接线部343之间以及相邻的接线部373之间确保足够的空间,并且能够抑制第一信号配线部351以及第二信号配线部381中的阻抗急剧变化。

30.通过以上结构,本实施方式的电路基板30能够以简易的结构实现良好的信号传递特性。

31.(第二实施方式)参照图9和图10,本发明第二实施方式的电路基板30a具有第一配线层34a和第二配线层37a,该第一配线层34a和第二配线层37a具有与第一实施方式的电路基板30的第一配线层34和第二配线层37不同的图案形状。除此之外,电路基板30a与电路基板30共通,因此省略其说明。

32.如图9所示,第一配线层(第一层)34a具有第二接地配线部353a。第二接地配线部353a的线路部345在间距方向上部分地扩大,以使得与相邻的第一信号配线部351以及第三信号配线部355的每一个之间的距离成为预定的距离。此外,第一配线层34a具有附加接地部362。附加接地部362与固定部360形成为一体,并沿间距方向扩大,以使得与相邻的第一信号配线部351的距离成为预定的距离。

33.如图10所示,第二配线层(第二层)37a具有第一接地配线部383a。第一接地配线部383a的线路部375在间距方向上部分地扩大,以使得与相邻的第二信号配线部381的每一个之间的距离成为预定的距离。此外,一个第一接地配线部383a与固定部390一体化。另外,第二配线层37a具有附加接地部392。附加接地部392形成为在间距方向上与相邻的第二信号配线部381和第四信号配线部385之间的距离成为预定的距离。

34.根据图11和图12可知,在沿着上下方向观察的情况下,第一接地配线部383a的各线路部375与至少一个第二接地配线部353a的线路部345部分地重叠。同样地,第二接地配线部353a的各线路部345与至少一个第一接地配线部383a的线路部375部分重叠。此外,附

加接地部362与一个第一接地配线部383a的线路部375部分重叠。另外,附加接地部392与一个第二接地配线部353a的线路部345部分重叠。这样,通过在间距方向上扩大第一接地配线部383a以及第二接地配线部353a的线路部375、345的尺寸,并设置附加接地部362、392,从而电路基板30a的接地功能得以增强,并且能够实现信号传递特性的提高。

35.另外,根据图11、图13以及图14与图5、图7以及图8的比较可知,电路基板30a的连接部341、371以及接线部343、373的图案形状与电路基板30的图案形状相同。

36.(第三实施方式)参照图15和图16,本发明的第三实施方式的电路基板30b与第二实施方式的电路基板30a的不同点在于,具有多个通孔45。除此之外,电路基板30b与电路基板30a共通,因此省略其说明。

37.如图15所示,通孔45分别形成在第一配线层(第一层)34b的第二接地配线部353b以及附加接地部362b上。此外,如图16所示,通孔45分别形成在第二配线层(第二层)37b的第一接地配线部383b以及附加接地部392b上。根据图17和图18可知,第一配线层34b的通孔45和第二配线层37b的通孔45是相同的。换言之,通孔45的每一个在上下方向上贯通电介质层32,并连接第一配线层34b和第二配线层37b。详细地说,第一接地配线部383b和第二接地配线部353b在上下方向相互重叠的区域中通过通孔45连接。此外,附加接地部362和第一接地配线部383b在上下方向相互重叠的区域中通过通孔45连接。另外,附加接地部392和第二接地配线部353b在上下方向相互重叠的区域中通过通孔45连接。这样,通过设置通孔45,从而电路基板30b的接地功能得以增强,并且能够实现信号传递特性的进一步提高。

38.另外,根据图17、图19以及图20与图11、图13以及图14的比较可知,电路基板30b的连接部341、371以及接线部343、373的图案形状与电路基板30a的图案形状相同。

39.以上,列举了几个实施方式对本发明进行了说明,但本发明不限于这些实施方式。例如,在上述实施方式中,电路基板30(30a、30b)是具备第一配线层34(34a、34b)和第二配线层37(37a、37b)的双层基板,但本发明的电路基板也可以构成为在上下方向的外侧还具备一对接地层的四层基板。在这种情况下,接地层也可以分别形成于不同的电介质层、例如预浸料,并且在电路基板30(30a、30b)的上下重叠。

40.本发明基于2018年12月4日向日本专利局提交的日本专利申请第2018

‑

227513号,其内容通过引用构成本说明书的一部分。

41.虽然对本发明的最佳的实施方式进行了说明,但是对于本领域技术人员来说显而易见的是,在不脱离本发明的精神的范围内能够对实施方式进行变形,这样的实施方式属于本发明的范围。附图标记说明

42.10 电缆束,20 连接器,22 端子,24 被固定部,30、30a、30b 电路基板,32 电介质层,34、34a、34b 第一配线层(第一层),

340 配线部,341 连接部,343 接线部,345 线路部,35 第一差动对,351 第一信号配线部,353、353a、353b 第二接地配线部,355 第三信号配线部,360 固定部,362、362b 附加接地部,37、37a、37b 第二配线层(第二层),370 配线部,371 连接部,373 接线部,375 线路部,38 第二差动对,381 第二信号配线部,383、383a、383b 第一接地配线部,385 第四信号配线部,390 固定部,392、392b 附加接地部,40 高速信号传输路径(传输路径),401、403、405、411、413、415 外边缘,407、409、417、419 内边缘,421、423、425、431、433、435 边缘(两边缘),45 通孔,50 电缆,52 被覆电线,60 罩。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1